体験・経験格差を埋めていく際に、ここまで想像してくれると嬉しい話。

体験格差・経験格差

生まれによって体験や経験できることについて、大きな「差」が出てしまう #体験格差 や #経験格差 の言葉が広がっています。

先日、認定NPO法人チャンス・フォー・チルドレンの今井悠介さんが『体験格差』を出版されましたので、ご関心あればぜひ。

若者支援の領域では、「経験の穴」という言葉が使われてきました。家庭のみならず、学校や社会のなかに居場所がなく、その間にさまざまな経験機会が失われてしまう状態のことを指します。

誰もが「当たり前」に経験してきたと前提を置いてしまうと、その上に社会体験や就労支援を置いてもうまく積みあがらない。そのため、季節のイベントや、みんなで活動することが現場で企画、実施されています。

それに対して、よく言われるのが「これって就職にどうつながるんですか?」といものです。直接的にはつながらないけれど、特に「働き続ける」ためには、経験の穴を埋めることも大切、という説明をします。しかし、前提に「当たり前」があると、なかなかそれによる影響は理解されづらかったりします。

みんなで「差」を埋めていく流れ

子どもに限らず、若者支援の分野でも、さまざまな形で体験・経験をする機会を作っていこうという流れが出てきています。これまでは地域の方々とご一緒させていただくことが多かったところ、さまざまな企業や個人の方から、お声かけをいただきます。とてもありがたいことです。

こういう流れは、言葉が走っているときに生まれやすいので、うまく継続していくためには、提供してくださる方々にも、その機会がどのように生かされていくのか共有が大切です。

一方、何かの体験や経験は、その瞬間の喜びや驚きにはなりますが、いきなり人生が変わるわけでもありません。アンケートを取れば「よかった」となりますが、具体的にどんなインパクトにつながるのかと問われてしまうと、言葉に詰まることがあります。

そもそも具体的な見える形で影響効果が出るかもわかりませんし、当然、出ないこともあります。特に率先してそれを体験・経験したいという参加者ばかりが対象ではなく、むしろ、「やってみたい」に至るまでの体験・経験が不足していることもあります。

何かに手を挙げる選択をするだけの材料がないと、不参加(手を挙げない)と参加の間にある狭間を埋める手段がありません。そのため参加したいかどうかを前提にし過ぎず、表面的には積極的でなくても、声をかけてみんなで行こう。あなたがいてくれると場が盛り上がる。など、一緒に行こうかなと思ってもらえる声掛けをたくさんします。

もともとが積極的でない若者や子どもたちも一緒に参加するため、提供してくださった方々が期待する結果にならないこともあります。申し訳ないと思いながらも、「差」や「穴」を埋めていくには、そういう部分があることを相互に認識しないと、せっかくご一緒させていただいたのに・・・となってしまいます。

現場の職員が悩むのは、そうなりたくないからといって積極的な参加希望者だけということにもしたくなく、かといって、残念な結果になってしまうことを許容できるわけでもないです。経営者やマネジメントができることは、そこらへんのコミュニケーションと期待値コントロール、そして誰の「差」や「穴」を、誰のために埋めていくのかという根源的な部分へのアプローチ(意思決定)です。

無料だけだと厳しい現実

たくさんの体験・経験を提供できることは、NPOにとって非常に有意義かつ、ありがたいことです。そもそも、単独かつNPOだけでやれる範囲は限定的です。

そのため「こういうことやりませんか」「こういうニーズありますか」「これってよい機会になりますか」と声をかけていただくとめちゃくちゃ嬉しいことが多いです。

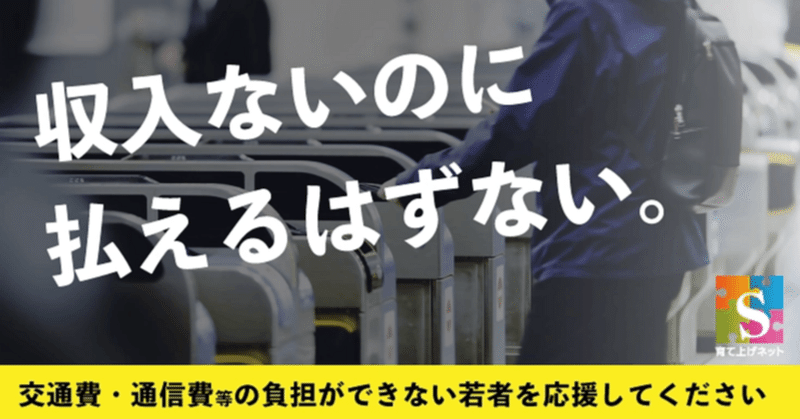

その一方で、課題もあります。それは「実費負担」の部分をどうカバーできるのか、誰がカバーするのかということです。

育て上げネットには、交通費や通信費、その他、何かの体験・経験を若者たちがするに際して、実費負担分をサポートしてくださる寄付者がいます。この存在が、本当に大きいです。

企業見学や大学のキャンパスに行くとき、サッカーなどスポーツ観戦の機会をいただくとき。また、オンラインでの機会提供でパソコンや通信環境が必須の場合など、その実費分をご寄付の範囲でカバーすることができます。

もちろん、実費負担部分を自分で、ご家族が負担できる若者もいます。その一方で、往復1,000円の交通費が、若者にとって食事代など小さくないインパクトのある費用ということもあります。

現地までの交通費はご自身で。プログラムにかかる材料費〇〇〇円は実費で。それはそれということも考えられますが、その費用の拠出が重たいひとたちにとっては、参加が無料であっても、積極的な選択肢とはなり得ません。

その際、「大丈夫、交通費はこちらで出すよ」と言えることが、どれだけ職員にとって大きなことかは、現場にいらっしゃる方々であればご理解いただけることかと思います。

就労支援で言えば、企業での職場見学や数日間のインターンシップなども、働きたい思いと、仕事に就くことの間を埋める非常に重要な機会であり、その分の諸費用が「大丈夫です」となれば、もともと参加したかった若者も、少し悩んでいた若者も、「やってみようかな」ということになります。

先日、某プロ野球観戦の機会はどうかというお話をいただきました。野球が好きな若者も、好き嫌いよりはスポーツ観戦そのものや、みんなでどこかに行くという機会が必要そうな若者にとってもとてもありがたいね!というお話でした。

現場からは、そこまでの交通費なり、スタジアム飯などを考えたくなりますが、その話が出る前に広報の担当者から、その部分は寄付者のサポートでカバーしましょうというチャットが出されました。

そうなると考えることは、この機会を受けるかどうか、一緒に行きたい若者がひとりでも思い浮かぶかどうかだけになります。

みんなで若者や子どもたちの体験・経験格差を少しでも埋めていきましょう。

月額1,000円からのサポートも募集しています!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?