大塚製薬工場が逆転勝訴し、知財高裁が特許侵害と判断

株式会社大塚製薬工場(原告)が、輸液製剤に関する原告の特許を侵害されたとして、株式会社陽進堂とエイワイファーマ株式会社(被告ら)に製造販売の差止を求めた訴訟において、2021年11月16日、知財高裁は、特許侵害を否定した東京地裁の判決を取り消し、被告らの特許侵害を認め、被告製品の製造禁止と廃棄を命じました。(知財高裁令和3年11月16日(令和3年(ネ)第10007号)、原審東京地裁令和2年12月24日(平成30年(ワ)第29802号))。

原告の特許は、特許第4171216号で、点滴用の注射剤(輸液)を入れる輸液容器に関するものです。輸液の投与が長期となると、患者の微量金属元素が欠乏するため、微量金属元素を点滴に混合して投与する必要がありました。そのため、従来、微量金属元素を投与する際、外部から輸液に混合していましたが、外部からの混合については衛生面の問題がありました。一方、予め微量金属元素を輸液と混合すると品質劣化の原因となることが指摘されていました。

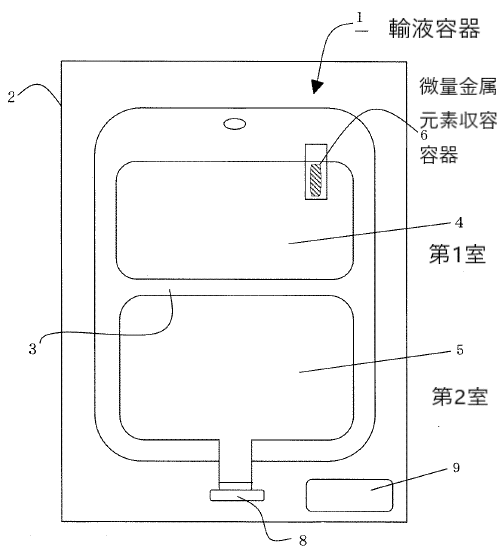

本発明は、このような課題を解決するため、輸液容器に隔壁で仕切られた複数の室(下記の図1の第1室4、第2室5)を設けて、硫黄原子を含む化合物を含有する溶液の室(第2室5に収容)と微量金属元素を収容する容器(微量金属元素収容容器6)の室(第1室4)とを別の室とし、使用の際に外部から押圧することによって隔壁3がつながり、輸液が混合される構成を採用しました。硫黄原子を含む化合物を含有する溶液と微量金属元素を別の室にすると、容器品質が劣化せずに輸液製剤を保存できるとの知見に基づくものであることが説明されています。

図1 (本件特許の図1)

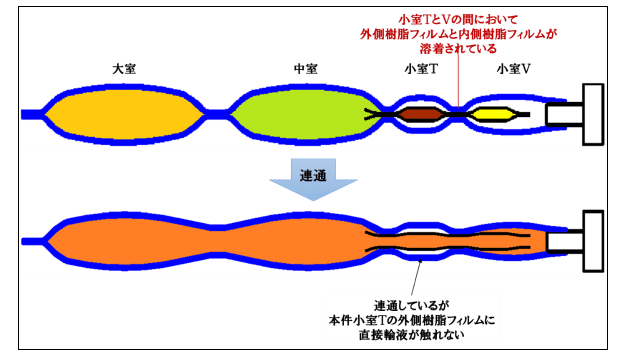

被告製品は、大室、中室、小室T、小室Vに分けられた輸液容器であり、小室Tは外側と内側の樹脂フィルムを有する二重構造になっています。中室に硫黄原子を含む化合物を含有する溶液が充填され、小室Tの内側の袋に微量金属元素を含む液が充填され、使用時に下記のようにつながる構造となっていました。ただし、小室Tについては、内側の袋に輸液が満たされるものの、外側の樹脂フィルムと内側の樹脂フィルムの間には輸液は満たされないものとなっています。

図2 被告製品の構成(知財高裁判決7頁より)

原告の特許の訂正後の請求項1は輸液製剤という物のクレームであり、「外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する」という限定があります。訂正後の請求項10は、保存安定化方法という方法のクレームであり、「複室輸液製剤の輸液容器において」という限定があります。

裁判では、「室」を被告製品が備えているかが争点の一つとなりました。原告は、小室Tの外側の樹脂フィルム2枚が「室」を形成し、その中に微量金属元素を含む内側の袋が収納されているから、被告製品は「室」を備えると主張しました。

第1審の東京地裁は、請求項1の「複数の室」、請求項10の「複室」は、各輸液を充填して保存し得る構造を備えていることを要すると解釈し、被告製品の小室Tの外側のフィルムと内側の樹脂フィルムの間は使用時に中室と小室Vと連通するものではなく、輸液を充填して保存し得る構造を備えていないため、「室」に当たらず、「室に、・・・微量金属元素容器が収納」されているものではないとして、被告製品は非侵害であると判断しました。

控訴審の知財高裁は、「室」とは、「輸液容器全体の構成の中で基礎となる一連の部材によって構成される空間であって、輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた相対的に大きな空間」であると解釈しました。その上で、請求項1については、「室」が「連通可能」であるとの限定があるが、被告製品の小室Tは内側のみに輸液が通じ、外側のフィルムで構成される空間である「室」には通じないので、「室」が「連通可能」であるという要件を満たさず、非侵害であると判断しました。一方、請求項10については、「連通可能」という限定はなく、被告製品の外側フィルムから構成される小室Tは「室」に当たるとし、被告製品は請求項10を満たす、つまり、侵害すると判断しました。なお、「室」の解釈に当たり、知財高裁は、東京地裁と異なり、輸液が充填されるか否かは「室」を決定する不可欠の要素ではないとも述べています。

東京地裁と知財高裁で、用語の解釈により判断が分かれた点は興味深いです。知財高裁で侵害と判断されたクレームは方法クレームですが、被告製品は、方法の使用にのみ用いる間接侵害品であると認定されています。「連通可能」という限定の有無により結論が分かれたことになりますが、物と方法とで同じ表現が使用されておらず、異なる表現が使用されていたことにより侵害との結論が導かれたことから、様々な表現のクレームを含めておくことの重要性をあらためて考えさせる判決でした。

(文責:中岡 起代子)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?