【MHW:I】ダメージ計算式の教科書(物理編)|怪力の種の効果は、武器の斬れ味ゲージの色によって変動する。

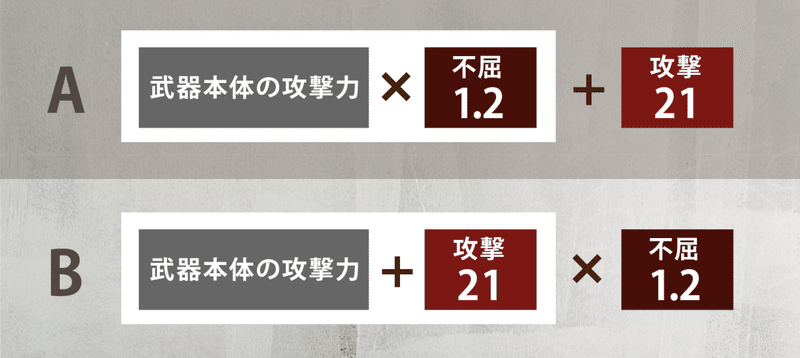

2つの火力スキルを考えよう。

ひとつは「不屈LV1」。力尽きる度に最大2回まで攻撃力が上がるスキルで、2回力尽きたときの攻撃力上昇量は1.2倍。もうひとつはスキル「攻撃LV7」。その効果は基礎攻撃力+21。どちらも装備を組むときに頻繁に登場するスキルなので、その効果を数字まで覚えている人も多いと思う。

ここで読者の皆さまにひとつ質問を投げかけたい。この2つのスキル、ダメージ計算においてどの順番で処理されているかを考えたことはあるだろうか。すなわち【A】不屈で1.2倍してから攻撃の21を足すのか【B】攻撃の21を足してから不屈で1.2倍にするのか、どちらなのか。

◇

正解は【A】の「不屈で1.2倍してから攻撃の21を足す」である。スキル「攻撃」によって上昇した部分の攻撃力は、不屈の効果を全く受けていないのだ。足し算と掛け算が混合した式においては、このように正しい計算順序を知ることで、複数の火力パラメータが相互にどのような影響を及ぼし合っているかを読み解くことができる。

斬れ味補正、超会心、武器のカスタム強化、狩猟笛の攻撃旋律…etc。MHWに登場する多種多様の火力パラメータが絡み合ったダメージ算出の過程は、実は思っている以上に複雑でオモシロく、時には直感に反するような演算が行われていたりもする。今回の記事では、ある意味でブラックボックス状態であるとも言えるモンハンの「ダメージの計算方法」について、その物理部分に着目して解説してゆく。

【2021/4/27 追記】この記事はMonster Hunter World : ICEBORNEをベースに執筆したものです。最新作Monster Hunter Riseでは、一部のダメージ算出方法がこの記事内容と異なります。

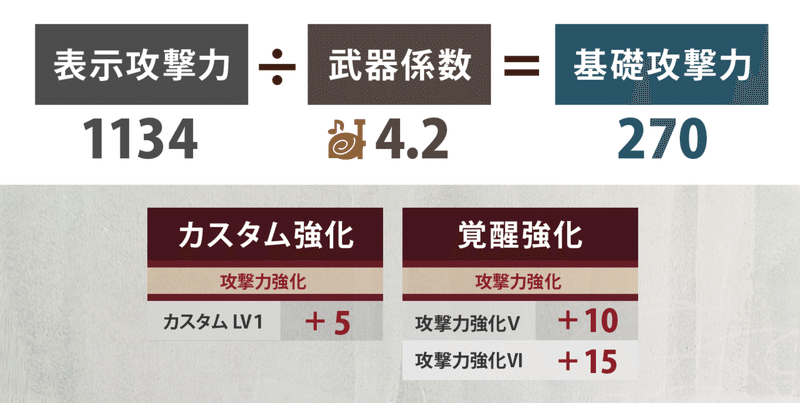

武器の表示攻撃力は"飾り"にすぎない

ダメージ計算を考えるうえで、まず最初に登場する概念が「基礎攻撃力」だ。これは計算のおおもとになる武器本体の攻撃力を示す値なのだが、ゲーム内の武器ステータス欄で確認できる武器の攻撃力(ここでは表示攻撃力と呼ぶ)とは別モノである。具体的には、表示攻撃力を武器係数で割った値が「基礎攻撃力」となる。

武器係数というのは、武器種ごとにそれぞれ決められた値を持つ係数のこと。例えば大剣であれば武器係数は4.8と決まっている。表示攻撃力が1440の大剣があったとすれば、その基礎攻撃力は1440÷4.8=300だ。

大剣の武器係数は4.8だが、太刀の武器係数は3.3、片手剣は1.4と、武器種ごとに武器係数の値はバラバラである。そのため「基礎攻撃力」を求める際には武器種に応じた武器係数を用いて計算を行う。

なぜ表示攻撃力をそのままダメージ計算に使わずに、このような煩雑な手続きを踏んでいるのか。その答えのヒントは下の表にある。この表は猛り爆ぜるブラキディオスの生産武器・全14武器種の「基礎攻撃力」を計算して一覧にしたものだ。

表示攻撃力を武器種ごとに武器係数で割ると、(一部の例外はあるものの)基礎攻撃力はどれも綺麗に300に揃っていることが分かる。実は臨界ブラキ武器に限らず、同派生の武器ならば14武器種全てが同じ基礎攻撃力になるように設定されている。むしろ本来の順序としては、①もともと14武器種横並びの基礎攻撃力に②武器種ごとに武器係数が掛けられた結果が③武器ステータス欄に表示されているというべきか。

武器係数の値を注意深く観察してみると、重量感のある武器種ほど係数の値が大きく、軽量な武器種ほど係数は小さな値に設定されていることに気付くだろう。武器係数が導入されている理由は「ずっしりと重たい武器ほど表示攻撃力をデカくしたほうが感覚に沿っていて分かりやすいから」に他ならず、逆に言うと武器係数はただそれだけの役割しか持たない。表示攻撃力も武器係数も、それ自体はダメージ計算とは全く無関係な値なのだ。

ダメージ計算にあたっては、まずはこのように「武器係数が掛けられた見せかけの表示攻撃力」を武器本体の「基礎攻撃力」に戻す必要がある。

「一撃でめちゃくちゃダメージの出る大剣と、一振りが軽い片手剣が同じ基礎攻撃力なの?」と違和感を覚えるかもしれないが、武器攻撃によるダメージの差は後述のモーション値(武器アクション一つひとつに定められた攻撃力)によって決まるので、武器本体のスペックを示す基礎攻撃力自体には差がない。

ここから先のnoteの流れ

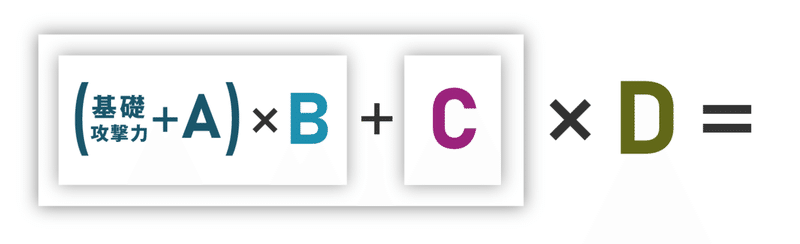

いま求めた「基礎攻撃力」を元に、最終的なダメージ(モンスターを斬るたびに画面に表示されるダメージ数値)が算出されるまでの過程を順を追って解説していく。解説は大きく分けて3つのパートに分けて行う。

【パート1】ダメージ計算に用いるパラメータの紹介

第1パートでは、ダメージ計算に登場するバフ要素を4つのカテゴリに分類し、全てのパラメータを網羅的に紹介する。ここではまだ計算式全体の流れは深くは理解できなくてもよいので「どのような要素があるのか」だけを流れるように確認して欲しい。

【パート2】ダメージ計算式の全体像を掴む

第1パートで確認した要素を実際にダメージ計算式に当てはめながら、任意のシチュエーションで「手計算で求めたダメージとゲーム内で表示される最終ダメージが本当に一致するのかどうか」を確かめる。この章を読み終える頃には、上に示したダメージ計算の概略式がすんなり理解できるようになっているはずだ。

【パート3】ダメージ計算式におけるパラメータ相互の関係性を知る

しかしもちろん、ダメージ計算式を知る本来の目的は、手計算でダメージが求められるようになることではない。第3パートでは、この式の中で複数のパラメータが相互にどのような影響を及ぼし合っているかを俯瞰的に捉え、武器の強化や装備の組み方、アイテム等の効果的な使用方法にまでその考察範囲を拡張する。

◇ ◇ ◇

【1-A】武器本体のスペックを底上げする

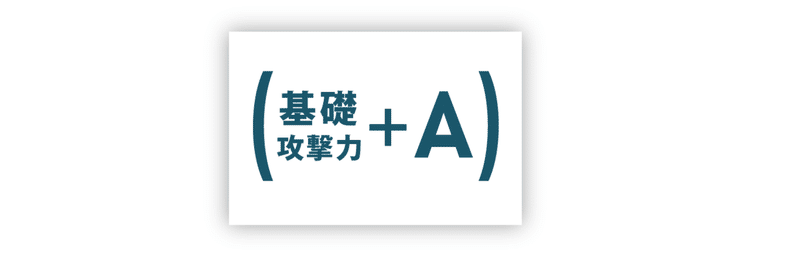

「基礎攻撃力」に対してまず始めに行われる加算補正が、武器のカスタム強化・パーツ強化・覚醒強化だ。カテゴリAに含まれるこれら3種類の強化は武器本体のスペックを直接底上げしているイメージだと思えばよい。

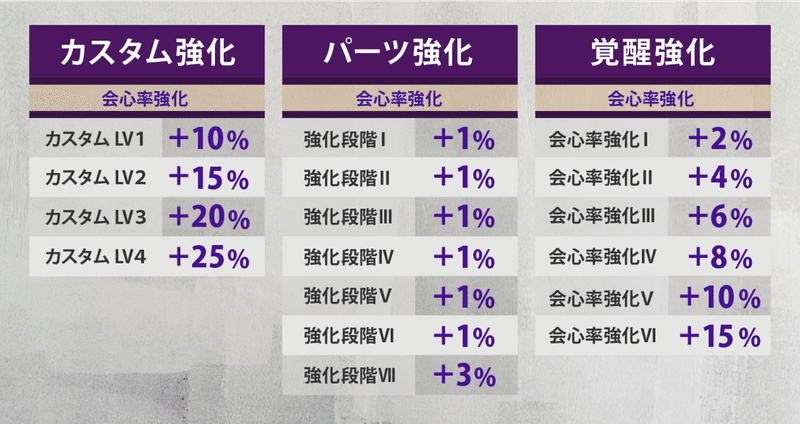

それぞれの攻撃力上昇量は以下の通り。(なお会心率関係の強化については、計算式に会心率が出てくるタイミングでまとめて取り扱う)

カスタム強化(攻撃力強化)はレベルが一段階上がるごとに攻撃力が5ずつ加算されてゆく。LV4に上がる時のみ上昇幅がさらに伸びる。基礎攻撃力300の臨界ブラキ武器に攻撃カスタムを1段階積むとすれば、補正後の基礎攻撃力は305になる。

パーツ強化は固有デザインではない武器にのみ行える強化で、主に皇金武器シリーズやRARE度の低い生産武器がその対象。強化段階1段階ごとの伸びは微々たるものだが、全てを攻撃力強化に割り振れば基礎攻撃力の上昇量は合計8となり、攻撃カスタムを2段階積んでいるのとほぼ同等の効果を得られる。

覚醒強化は赤龍素材で作成する覚醒武器に行える強化。覚醒武器は未強化の新品の状態では基礎攻撃力が一律270に設定されている。攻撃力強化Ⅴの攻撃力上昇量は10、攻撃力強化Ⅵの上昇量は15だ。攻撃力強化Ⅴを4枚と攻撃力強化Ⅵを1枚付与するなら、強化後の基礎攻撃力は270+10+10+10+10+15=325になる。

【1-B】武器の攻撃力に乗算バフを掛ける

続いて、前の章で求めた「底上げした基礎攻撃力」に乗算補正を行う。ここではカテゴリBとして扱うことにしよう。Bは式に示すように「底上げした基礎攻撃力」に丸ごと掛かるというのがミソで、その補正は武器の素の基礎攻撃力のみならず、カスタム等で加算された攻撃力(A)にも適応される。攻撃カスタムを積んでいるなら、カスタムで伸ばした強化部分も同様の乗算補正を受けるということだ。

このカテゴリには「効果発動が恒常的ではない」乗算バフが多く含まれ、補正の倍率もかなり高めに設定されている。

回避の装衣は、回避に成功してから20秒間のあいだ攻撃力が1.3倍になる。狩猟笛の攻撃力UP大旋律の重ねがけ倍率は1.2倍で、不屈と同等の倍率を誇る。オトモアイルーのはげましホルンも倍率1.15倍と、補助としての枠に収まりきらないほどの優秀さだ。

スキル「火事場力」と食事効果「ネコの火事場力」は両者の効果が重複しない。両方の発動条件を満たしたとしても、どちらか一方の効果の高い方のみが採用される(ここでは重複しないことを示すために全体を茶色の枠で囲って表現している)

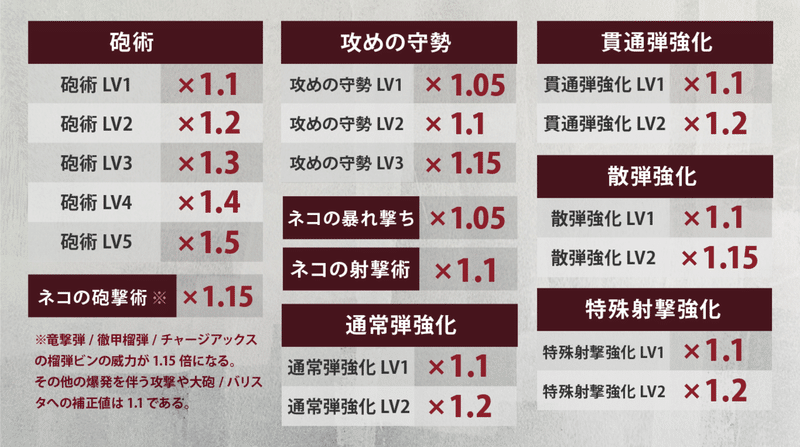

また、特定の武器種に対して適応される乗算バフは以下の通り。

「砲術」と食事効果「ネコの砲撃術」の効果は重複する。各種弾強化スキルと食事効果「ネコの暴れ撃ち」「ネコの射撃術」も全て効果が重複する。

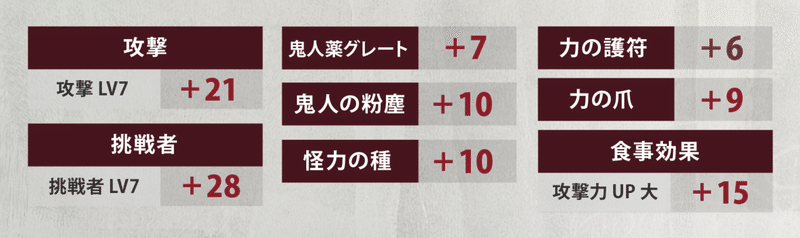

【1-C】火力スキル&アイテムの加算バフを足す

ほとんど全ての火力スキルと火力アイテムが含まれるのが、このカテゴリC。先ほど掛け算した結果に加算される形だ。式に注目すると分かるように、仮にカテゴリBでどれだけ乗算バフを掛けたとしても、それによって攻撃力が伸びるのは武器本体の基礎攻撃力と加算バフAの部分のみで、これから加算する予定のカテゴリCには全く影響がない。外側から独立して付け足す、といったイメージだ。

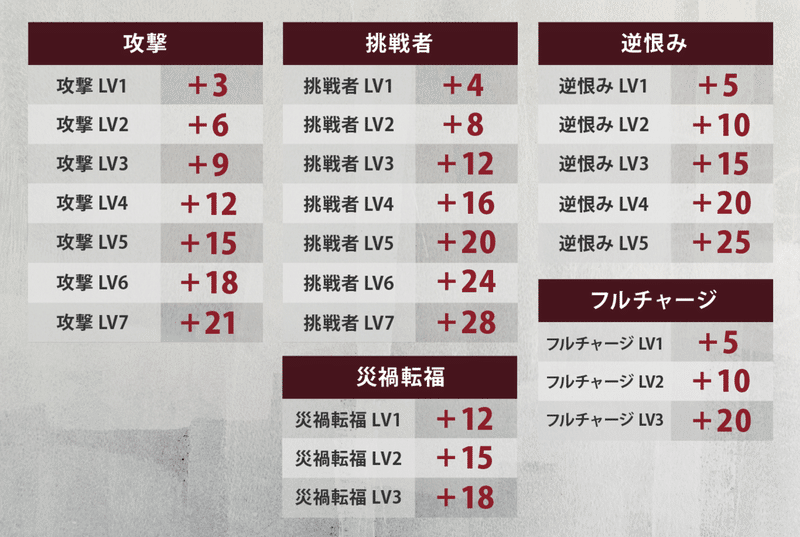

スキルによる加算補正の一覧は以下の通り。

アイテムや食事効果による加算補正の一覧は以下の通り。

カテゴリCで興味深いのは、アイテムと食事効果による加算補正がいかに強力かということ。例えば攻撃LV7と挑戦者LV7を両方とも発動させた場合の攻撃力上昇量(スキル由来)が21+28=49である一方、①力の爪と護符を所持し②鬼人薬グレートと鬼人の粉塵、怪力の種を飲んで③攻撃力UP大の定食を食べたときの攻撃力上昇量(アイテム食事由来)は6+9+7+10+10+15=57。なんと後者による補正のほうが効果が大きいのである。

いま登場したスキル2種とアイテム飲食セットを両方組み合わせれば、攻撃力上昇量は49+57=106となる。基礎攻撃力300の臨界ブラキ武器を持ち──仮にここまでカテゴリAカテゴリBでの補正が全くなかったとすれば──素の基礎攻撃力に対してスキルアイテム等の加算補正がそのまま行われ、攻撃力は300から406にまで上昇する。割合にして約35%の伸びだ。

図中で茶色の枠で囲ってある部分は効果が重複しない(同じ枠の中で後から飲食したものが採用される)

【1-D】最終ダメージ算出のための乗算項

これまで計算した式を全てひっくるめて乗算補正を行う。

カテゴリDではまず最初に武器種専用の補正が行われる。(カテゴリDは全て乗算補正なので本来はどの順番で掛け算してもよいのだが、この武器種専用補正の段階でいったん四捨五入が入るので、この項だけは一番初めに計算しなければならない)

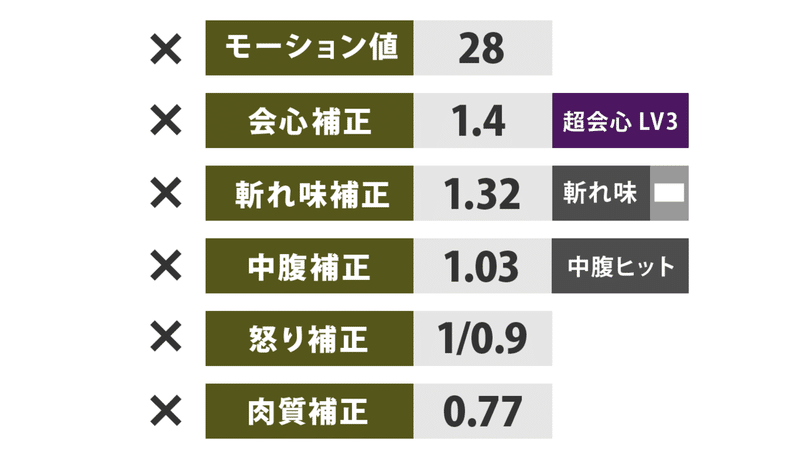

ここまで来ればもうひと踏ん張りで最終ダメージを算出できる。現時点での値に1/100を掛け、さらに以下の14種類の項を全て計算する。

モーション値は、武器アクションの一つひとつに定められた攻撃力(威力)のこと。大剣の真溜め斬り3段目は211、狩猟笛の前方叩きつけ攻撃は28、スラアクの零距離解放フィニッシュは96というように、全てのアクションごとに値が決まっている。

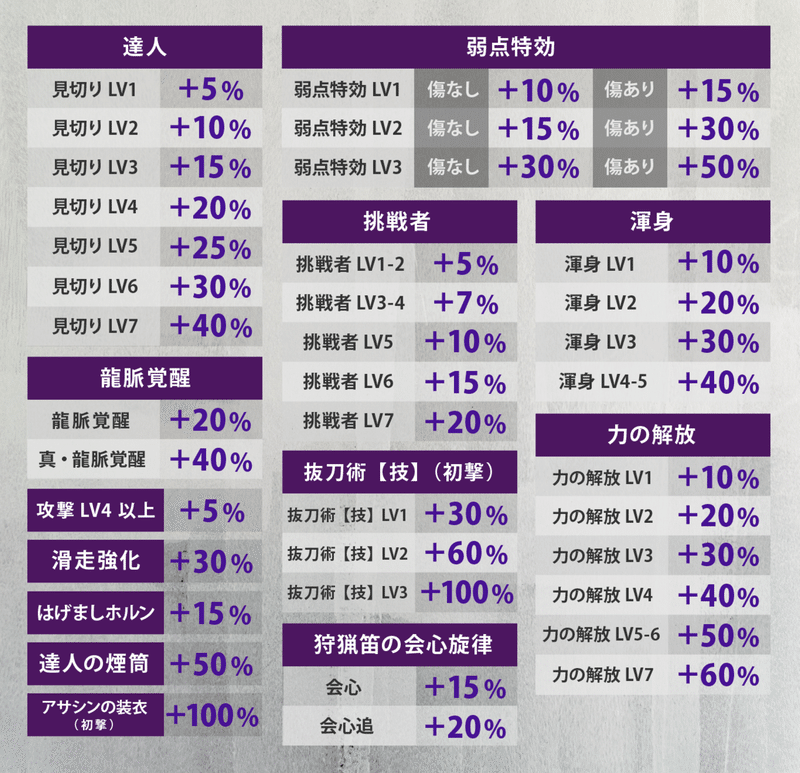

会心補正は、会心攻撃が発生した場合のダメージ補正のこと。通常は会心発生時に1.25倍の補正で、超会心LV3まで積むと1.4倍まで強化される。会心率を高める各種強化・スキル等を以下の一覧に示す。

会心補正はこのようにダメージ計算の最終段で掛かるので、各々の狩猟環境において会心率が100%(もしくはそれに近い値)を取るように適宜調整し、積み上げてきた各種バフが無駄にならないようにしたい。

斬れ味補正は、武器の斬れ味ゲージの色によるダメージの補正のこと。赤ゲージの0.5倍から紫ゲージの1.39倍まで全部で7段階存在する。なお斬れ味が一段階低下する前後でのダメージ減少率を比較すると、紫→白への移行時は-5%、白→青への移行時は-9%となる。最大ゲージ色が白色で狩猟を行う際には斬れ味を青に落とさないためのケアが特に重要だ。

中腹補正は、攻撃時に「振り下ろした武器のどの部分がモンスターにヒットしたか」によって掛かる補正。刀部の中腹(厳密には中央から先端付近までを含み、根本は含まないとされている)で攻撃がヒットした場合に1.03倍の上方補正がかかり、それ以外の箇所で攻撃がヒットした場合は1.0倍のままとなる。全く同条件でモンスターの同じ部位を斬っているのにダメージが毎回僅かにブレることがあるのは、攻撃が中腹にヒットしているか否かの0.03倍の差が原因だ。

なお片手剣、双剣、ハンマー、ランス、チャアクの剣モードなど刀部が短い武器種には中腹補正は存在しない。

斬り方補正は、攻撃時に「振り下ろした武器がどのタイミングでモンスターにヒットしたか」によって掛かる補正。剣士の各モーションは振り始め/中間/振り終わりの3つに分割され、中間を除く振り始めと振り終わりにヒットした場合に下方補正を受ける。ただし斬り方補正が発生するのは斬れ味ゲージが黄色以下の場合のみなので、通常の狩りでこの補正の影響を受けることはまずない。ストーリー序盤の初期武器を装備している時くらいだろうか。

距離補正は、弾丸/矢の発射位置から着弾位置までの距離に応じて掛かるダメージ補正で、クリティカル距離と呼ばれる適正距離から近すぎたり遠すぎる場所から射撃を行うと、弾丸/矢のダメージに下方補正を受ける。また、ヘビィボウガンで特殊スコープを装着した場合のみ超適正距離の補正区分が出現する。適正距離は使用する弾種や装着ビンによって異なる。

射撃強化パーツはボウガンのカスタマイズと射撃距離に応じたダメージ補正。ビン補正は弓の装着ビンによるダメージ補正だ。

速射補正はライトボウガンの速射の2発目以降に掛かる下方ダメージ補正。速射の発射弾数3発を「全弾綺麗に当て切れるとすれば」、単発の時と比べて同じ弾消費数で2倍のダメージ(1+0.5+0.5)を与えることができる。ただし、動き回るモンスターに対して速射を全て当て切るのは難しいので、現実的にはもう少し低い期待値を取るだろう。

怒り補正は、モンスターが怒り状態の時に適用されるダメージ補正。ほとんどのモンスターは怒り状態になると防御率(モンスター側の防御力のようなもの)が怒り時専用のものに切り替わる。非怒り状態での防御率を100%として、怒り状態での防御率はモンスターによって80%~110%とバラつきはあるが、ほんの数体の例外を除いては怒り状態のほうが防御率が低くなるように設定されている。

防御率が低くなる=モンスター側の防御力が低くなるということなので、ハンター側の攻撃はより通りやすくなる。MHW:Iでは狩猟の基本的な流れとして、非怒り時にはぶっ飛ばしを用いて迅速に怒り状態に持ち込むことが推奨されているが、これはスキル「挑戦者」の発動目的だけでなく、怒り補正を早期にアクティブにするためでもある。

状態異常補正は睡眠中のモンスターへの攻撃(最初の一撃のみ)が2倍になる補正。過去作においては、睡眠中のモンスターに対しては大剣などの一撃が大きい武器や大タル爆弾で寝起こし攻撃を行うのが主流であったが、今作ではクラッチぶっ飛ばしのダウンを確実に取るために初手からクラッチで張り付くのが無難である。(この場合は張り付き時にクローにより生じる微ダメージだけが2倍になる)

アサシンの装衣を着用時にモンスターに発覚されていない状態で何らかの武器攻撃を当てると、最初の一撃に1.5倍(ただし睡眠時は1.1倍)の補正が掛かる。未発覚状態から武器攻撃を1回当てた時点でアサシンの装衣は効果を失う。

発覚状態から武器攻撃を当てた場合は1.5倍ないし1.1倍の初撃補正は得られないものの、装衣そのものは効力を維持し続ける。スロット枠が優秀(3-2)で効果時間が長く(360秒)再使用までに必要なリキャスト時間が短い(180秒)ことから、アサシンの装衣の本来の効果は目的とせずにスロット枠を用いての各種スキルの発動補助として使われることも多い。

シリーズスキル「冰気錬成」発動時に冰気ゲージの残量に応じて掛かる補正。冰気ゲージの目盛りには残量区分が4段階あるが、最も下の段階には全く補正効果がない(倍率1.0)ので実質的に冰気のレベルは3段階である。冰気ゲージは納刀時に回復するだけでなく、抜刀時にも僅かながら徐々に回復している。

肉質補正は、攻撃を当てたモンスターの部位の柔らかさに応じて掛かる補正。モンスターには部位ごとに0~100までの自然数で肉質が設定されており、この値が大きいほど部位は柔らかい。ダメージ計算時には肉質に1/100を掛けた0~1までの実数値で乗算を行う。肉質が50の部位なら×0.5、肉質が100の部位なら×1.0となるわけだ。

◇

以上の計算結果を四捨五入した値が、いつも私たちがプレイ画面で目にしている「最終ダメージ」である。このような複雑な演算が、剣の一振り一振り、撃った弾の1発1発に対して毎回行われているのだ。

【2】ダメージ計算式の全体像を掴む

ここまでダメージ計算式の「部分」に着目し、その要素を駆け足で確認してきた。しかしこれではまだ計算式の実態が感覚として掴み切れないので、今度は実際のシチュエーションを想定した数字を式に当てはめながら、最後まで通して計算してみよう。そして「手計算で求めたダメージとゲーム内で表示される最終ダメージが本当に一致するのかどうか」を確かめたい。

今回はこのようなシチュエーションを設定する。

使用武器:赤龍ノ呪ウ笛・爆破

覚醒強化:旋律【攻撃】Ⅳ /攻撃力強化ⅥⅤⅤⅤ

武器カスタム:攻撃力強化Ⅰ

使用旋律:攻撃力UP大/自己強化

使用スキル:不屈/攻撃LV7/挑戦者LV7/見切りLV7/弱点特効LV3/超会心LV3

使用アイテム:鬼人薬グレート/鬼人の粉塵/怪力の種/力の護符/力の爪

ネコ飯:攻撃力UP大

狩猟対象:ナルガクルガ

攻撃方法:怒り状態で傷ありの頭部に、前方叩きつけ攻撃を行う

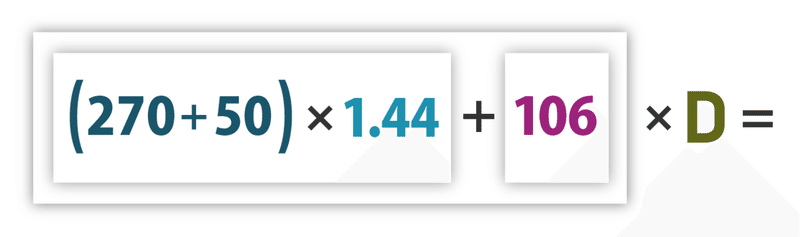

まずは「基礎攻撃力」と加算補正「A」を求める。

未覚醒未カスタムの新品状態の赤龍ノ呪ウ笛・爆破の表示攻撃力は1134。これを狩猟笛の武器係数4.2で割ると基礎攻撃力が270であることが分かった。

また、今回の設定で「A」の加算補正に該当するのは、攻撃カスタム強化LV1と、覚醒強化の攻撃力強化Ⅵが1枠、攻撃力強化Ⅴが3枠である。その合計は5+15+10+10+10=50だ。ここまでの計算結果を式に代入する。

次に「B」の乗算補正を求める。

今回の設定で「B」の乗算補正に該当するのは、不屈(2回発動)と狩猟笛の旋律「攻撃力UP大」の重ね掛けの2つである。カテゴリBで複数のパラメータがアクティブであるときは全てを掛け合わせる。計算すると1.2×1.2=1.44となった。この値も式に代入しよう。

続いて「C」の加算補正を求める。

今回の設定で「C」の加算補正に該当するのは、スキル攻撃LV7と挑戦者LV7、アイテムの鬼人薬グレート/鬼人の粉塵/怪力の種/力の護符/力の爪、そして食事効果の攻撃力UP大である。全て足すと106だ。この結果も計算式に代入する。この106という加算補正は、直前に登場した1.44倍の乗算補正の恩恵を全く受けていないことに改めて注意されたい。

最後に「D」の乗算補正を求める。

ここでは一番はじめに武器種専用の乗算補正を掛けて四捨五入したのち1/100倍しなければならないのであった。(1-Dの章の冒頭を参照のこと。)今回の設定に該当する武器種専用の補正は、狩猟笛の自己強化旋律のみである。その補正倍率は1.15倍だ。

ここまでの式を整理すると以下のようになる。

あらゆるバフを詰め込んだ武器本体の攻撃力が6.52という数字ひとつにギュッと圧縮されて置き換えられた。最後に残りの「D」に該当する乗算補正を順にかけていく。ちなみにナルガクルガの怒り時の防御率は90%、傷あり頭部の打撃肉質は77だ。

これらを計算して四捨五入を行うと、最終結果は「297」となった。

◇

今回の設定をゲーム内で完全に再現し、画面に表示された最終ダメージを確認すると、いま求めた値と見事に一致する。

【3-1】パラメータ相互の関係性を知る

ダメージ計算式を使いこなせれば、条件設定を行うだけでこのように最終ダメージを算出することができる。しかし、よほどチャート遂行において怯み値管理を必要とする一部のトッププレイヤー以外は、日常の狩りでダメージを「予測」すること自体にはほとんど意味はないだろう。

私たちにとって重要なのは、ダメージ計算式の「過程」からパラメータの関係性を読み解いて、より効果的な武器の強化や装備の組み方の指針として活用することである。そしてそのヒントはここまでの記事の中でも何度か言及してきた。

ダメージ計算式を複雑にさせている最大の理由は、加算補正と乗算補正が一括に行われるのではなく、それぞれが2つずつに分離していることである。

加算補正はAとCに分かれている。ここで仮にAとCの両方を等しく10ずつ伸ばしたとしても両者の最終ダメージへの寄与が同じであるとは限らない。なぜならAのほうには乗算補正Bが掛かっているが、Cには掛かっていないからだ。

乗算補正もBとDに分かれている。ここで仮にBとDの両方を等しく1.1倍ずつ伸ばしたとしても両者の最終ダメージへの寄与が同じであるとは限らない。なぜならBは「基礎攻撃力+A」にのみ掛かっているのに対し、Dは「基礎攻撃力+A」とCの両方に掛かっているからだ。

同じ「足し算」同じ「掛け算」であっても、それがどのカテゴリに分類される補正かによって重みが変わってくる。この影響が顕著に現れるのが覚醒武器の覚醒強化である。

覚醒武器の物理型の覚醒を行う際に主に問題となるのは、5つある覚醒枠をそれぞれ「攻撃力強化」と「斬れ味強化」のいずれに割り振るかということだ。攻撃力強化に多めに振るとAの部分が大きくなる代わりに斬れ味補正は低くなり、斬れ味強化を多めに振るとAの部分が小さくなる代わりに斬れ味補正は大きくなる。どちらの運用のほうが最終火力が高くなるかは状況に依る。いくつかの例を見てみよう。

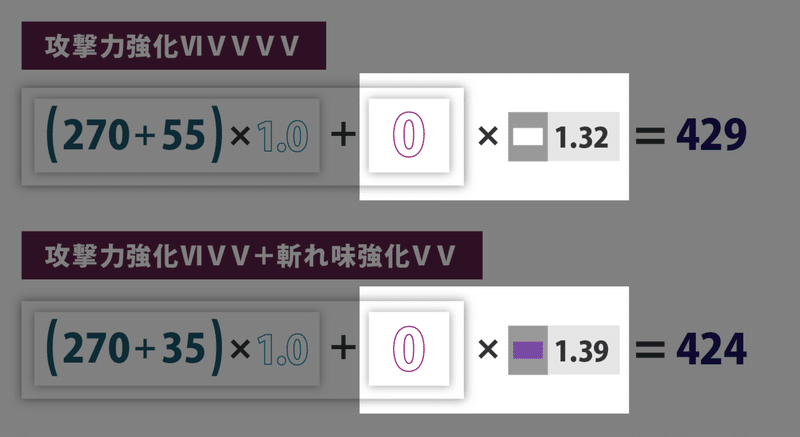

2種類の強化を考える。上段は覚醒枠を全て攻撃力に割り振った場合、下段は覚醒枠のうち2枠を斬れ味強化に/残りを攻撃力強化に割り振った場合の簡略化したダメージ計算式だ。BとCによる補正が全くない状態では──つまり武器単体のスペックだけを見るなら──斬れ味補正を加味してもまだ白ゲージ運用のほうが攻撃力が高い。

ここから両方の式に同条件のバフを加えて紫ゲージ運用のほうが攻撃力が高まるようにするにはどうすればよいだろうか。

現在は0となっている加算補正Cの部分に着目しよう。この部分の上段と下段に同じ量の加算補正を加えていくことを考えたとき、一見すると両者の差は縮まらないまま白ゲージ優勢に変わりはないのではないかと思われる。しかしよく見て欲しい。加算補正Cには斬れ味補正が掛かっている。

例えば、カテゴリCに含まれる「怪力の種」を飲んで攻撃力を上げたとすると、上段では怪力の種による実質的な効果は10×1.32であるのに対し、下段では10×1.39となって後者のほうが効果がやや大きい。(怪力の種を含め、加算補正Cの効果は斬れ味に依存する)

つまるところ、加算補正Cを増やせば増やすほど両者の最終ダメージの差はどんどん縮まってゆき、いずれどこかのタイミングを境に紫ゲージ運用のほうが優勢になるはずだ。

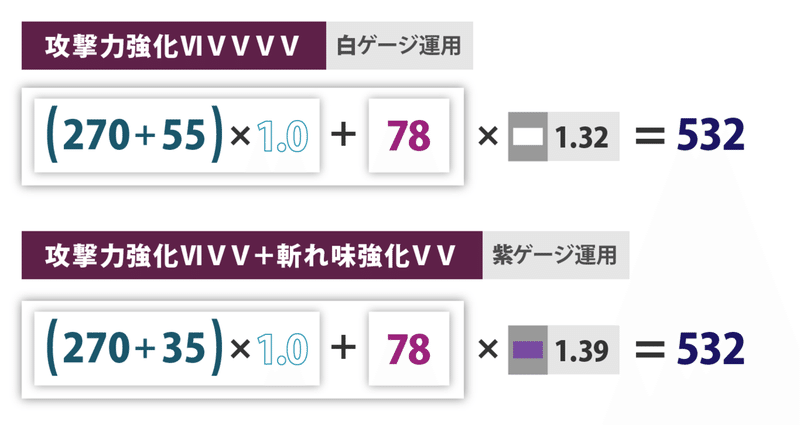

加算補正Cの部分に78を足した。これは力の爪/力の護符/怪力の種/鬼人の粉塵/挑戦者LV7/攻撃力UP大定食の合計値である。ここまで積んでようやく紫ゲージ運用が白ゲージ運用の火力に大体追いつく。逆に言えばこの程度は加算補正Cを加えないと紫ゲージ運用の火力が白ゲージ運用の火力に勝ることはない。

普段から生存スキルを多めに積んでいて火力スキル枠が少ない人、あるいは怪力の種や鬼人の粉塵を常飲していない人などは、白ゲージ運用のほうが火力期待値が高くなる傾向にあると言える。その反対に、攻撃力LV7や挑戦者LV7を常にアクティブに維持しつつ飲食バフも欠かさないハンターならば、紫ゲージ運用のほうが火力期待値は高くなるだろう。覚醒強化の割り振りにおける主要な判断基準のひとつは加算補正Cの搭載量である。

一方で、乗算補正Bを増加させると優劣関係はどのようになるだろうか。

現在1.0となっている乗算補正Bは「基礎攻撃力+A」の部分に掛かっている。覚醒強化で攻撃力パーツを多く積んでいる方が「基礎攻撃力+A」の部分が大きいので、上段と下段にそれぞれ掛かる乗算補正Bの値が大きければ大きいほど、上段の白ゲージ運用のほうが最終的な火力期待値は大きくなる傾向にある。乗算補正Bの搭載量も覚醒強化の判断基準のひとつだ。

上段と下段での「基礎攻撃力+A」の差が広まるほど、あるいは乗算補正Bの値が大きくなるほど、紫ゲージ運用が優勢となる加算補正Cの閾値は上昇する。上の画像でBが1.2倍であるときの閾値は約87、Bが1.4倍であるときの閾値は約101だ。このラインでも加算補正C次第では紫ゲージ優勢状態に持ち込むことはできる。

この他にも、Aに含まれる武器カスタムや継戦能力にかかるコストなども覚醒強化における判断基準であると言える。斬れ味ゲージの長さが違う覚醒強化同士で比較を行う際には、理論火力だけでなく斬れ味維持のために必要なスキルのコストも考慮しなければならない。それらのスキルを積んだ分だけ搭載できる火力スキルは減ってしまうからだ。

このように覚醒武器の性能比較にあたっては、発動スキルや使用アイテム等を含む狩猟環境までもを完全に設定しない限り、その火力期待値の優劣を比べることは出来ない。条件設定が曖昧なまま(これが正解などと謳って)覚醒手法を提示する有象無象の攻略情報は、そのほとんどが無意味なものである。

【3-2】ダメージキャップについて

終わりに物理武器のダメージキャップについても簡単に触れておこう。属性ダメージと同様、実は物理ダメージにも上限値は存在する。

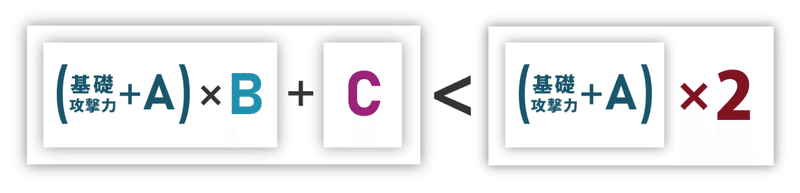

物理ダメージ計算式の加算補正Cまでを加えた部分は「基礎攻撃力+A」の2倍よりは大きくならない。仮に超過してしまった場合は「基礎攻撃力+A」の2倍の値にカットされる。乗算補正BでB=2といった高倍率の補正を掛けた場合、この時点で既に上限に達しているので、そこから加算補正Cをどれだけ積んだとしても攻撃力が全く上昇しないといった奇妙な状況が発生する。

現実的な狩猟環境で乗算補正Bが2(もしくはそれに近い値)になってしまうようなシチュエーションは存在するのだろうか。カテゴリBに含まれる乗算バフを思い出してみる。

スキル「火事場LV7」は単体でも補正倍率が1.4倍と高く、不屈や狩猟笛の攻撃旋律などと併用したうえで加算補正Cも大きい値を取ると、上限値に達してしまう可能性が高い。

また「砲術LV5」も倍率1.5倍と非常に強力であるため、全体のスキル構成には十分に注意したい。(徹甲ボウガンのダメージ上限の概念自体はかなり浸透しているが、徹甲榴弾そのものが特殊な仕様を持つのではなく、一般的な物理ダメージ上限に引っ掛かっているのだ)

あとがき

今回の記事では、物理ダメージ計算式の解説と武器やスキルの構成について考察を行った。皆さまがここで得た知識と思考の訓練が、今後の狩りでの立ち回りや装備運用、そしてまた、攻略情報を得るときの新たな視点の切り口として、少しでも役に立てば幸いである。Happy Hunting!

・記事内に登場した各種パラメータや演算は全てMonster Hunter WORLD ICEBORNE Ver.14.02に準拠するものです。

・特定の状況下において掛かる補正など、簡単のため一部省略している項目もあります。厳密な計算にあたっては各々の狩猟環境に応じて適切な情報を取得するか、各種ダメージシミュレータなどを活用してください。

・(2020/8/27追記)1-D速射補正に関して、速射全弾に掛かる補正であるとした誤った記述を「速射2発目以降に掛かる補正」と修正しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?