岸田秀と伊丹十三 「未完の1980年代」

80年代の象徴としての伊丹十三

先日、20代によく行った街に用があり、そこで昔のことをいろいろ思い出した。

わたしが青春を送った1980年代は、昭和の終わりであり、冷戦の終わりであり、バブルの真っ最中で、いろいろ語るべきことがある。

1980年代には、いろいろな人が活躍したが、わたしにとっての時代の象徴は「伊丹十三」だ。

伊丹は、日本の1980年代のいちばんいい部分を代表する人だと思う。

だが、かれの仕事は、その「謎の死」とともに、未完のまま終わった。

だから、わたしに言わせれば、1980年代の中途半端さを、象徴する人でもある。

懐かしい街を歩きながら、かれのことを考えていた。

「モノンクル」で始まった80年代

伊丹十三は、いまでは映画監督として記憶されているだろうが、1980年代スタート時では「作家」「出版人」であった。

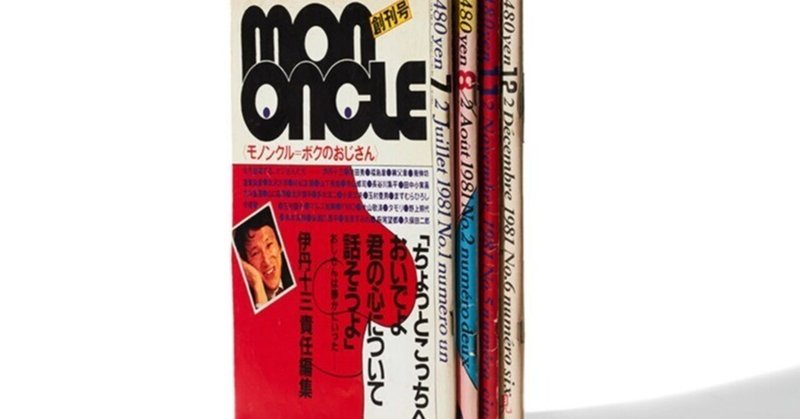

かれは1981年、朝日出版社から雑誌「モノンクル」を創刊する。

それは、心理学者の岸田秀の思想を、伊丹なりに展開しようとするものだった。

朝日出版社のサイトでは、こう紹介している。

1981年、48歳の伊丹十三氏が心理学者であり精神分析家の岸田秀さんとの出会いをきっかけに、自らが責任編集し、当時関心を深めていた精神分析をテーマにさまざまな話題を提供する雑誌を創刊。「ボクのおじさん」という誌名のとおり、親とは違う風通しのよい関係、話し言葉で、同時代の課題を捉えようとする画期的な企画でした。

創刊号には、自身はもちろん、岸田秀さんをはじめ、精神科医の福島章さん、糸井重里さん、南伸坊さん、栗本慎一郎さん、赤瀬川原平さん、タモリさん、YMOの3人、玉村豊男さん、ますむらひろしさん、寺山修司さん、田中小実昌さん、浅井愼平さん、萩尾望都さん、蓮實重彦さん、村松友視さんなど、そうそうたるメンバーが名を連ねています。

岸田秀の影響下で始めた「モノンクル」は6号で終刊した。

しかし、伊丹はその直後から映画製作を始め、1984年に「お葬式」で監督デビュー。

「マルサの女」(1987)は、批評的にも興行的にも成功し、1980年代文化の精華といえる作品になっている。

伊丹が岸田秀から得たもの

伊丹十三の映画も、岸田心理学の影響下にある。

その影響は、岸田秀が思想シーンでほぼ忘れられた現在、わかりにくいものになっているだろう。

1980年前後は、浅田彰や中沢新一などの「ニューアカ」「ポストモダン」が大流行した時期だった。

岸田秀も、「現代思想」編集長・三浦雅士のプロデュースで、「ニューアカ」にまじって売り出されていた。

しかし、いまから振り返ると、岸田の思想は「ニューアカ」や「ポストモダン」と、近親関係にはあったが、根本的には異質だった。

当時、伊丹十三や立川談志に影響を与えたのは、その異質な部分である。

ひとことで言えば、それは「生物学主義」だ。

岸田秀の思想<要約>

岸田は、みずからの思想を「唯幻論」と呼んだ。

かれは体系的な本を残していないが、そのおおよそは、以下のようにまとめられるだろう。

岸田は、人間は「本能が壊れた動物」であり、自然から切り離された文化や文明という「幻」のなかで生きている、とした。

その「幻」を強調する部分だけを見れば、非本質主義、構造主義、記号論的で、当時のポストモダン思想に適合していた。

「サピエンス全史」が売れたときも、著者ハラリの人間観は岸田秀に似ていると言う人がいた。

しかし、岸田の考えでは、本能は「壊れた」だけであり、本能がなくなったわけではない。そこがかれの思想のポイントになる。

人間が(壊れた)本能に振り回される動物であることは変わらず、それは「文化」では根本的に改変できない部分である。その点で、文化構築主義とは異なる。

だから、「唯幻論」は、「唯<欲>論」でもある。

人間は、動物としての「欲(壊れた本能)」を、文化や社会のような仮構(幻)のなかで、ぎこちなく実現していく存在なのである。

それは、「文化のなかの不満」などでの後期フロイトの悲観論を、岸田なりに拡張したものだ。

同時に、人間を動物の次元に還元する「生物学主義」でもある。

余談だが、わたしは昨日、たまたま、大屋雄裕と河野有理が「攻殻機動隊」を論じている対談を読んだ。それは、思想史的な1980~90年代論ともなっていた。

そのなかで、河野は、「攻殻機動隊」の背景には「アッパー系」と「ダウナー系」の両極の思想があるとし、それをニーチェとショーペンハウアーの思想になぞらえている。

以下の、ショーペンハウアー的な「ダウナー系」思想の特徴は、1980年代の岸田思想の特徴と重なる。

現象の世界は因果律によって支配され、因果推論によってあらゆることが説明されるものであり、他方で物自体の世界というのは、我々には到達できないものだとされます。そのうえでショーペンハウアーは、それでも人間は物自体の次元に属するような生きる意志を直観してしまうのだといいます。それぞれの生には結局苦痛しかないにも関わらず、物自体の次元に到達しようと藻掻き苦しむわけです。この考え方は反出生主義の思想的根源にもなっています。

「唯<欲>論」的な表現

岸田の「人間は本能が壊れた動物」というテーゼを、「人間の業の肯定」ととらえたのが立川談志である。

落語にある不合理や不倫理、反近代性も、岸田の人間観によって正当化されたと談志は考えたのである。

いっぽう、伊丹十三は、岸田の人間観を映画で展開していくことになる。

「お葬式」や「タンポポ」で描かれるのは、性欲や食欲などの「本能」に振り回されながら、文化のなかでぎこちなく生きていく動物としての人間である。

名コラムニストでもあった伊丹の明快な表現力が生かされ、リアルで、かつコミカルな人間の姿が活写されていた。

そして、「マルサの女」では、バブル絶頂期の当時、だれもが関心を持っていた「金銭欲」を題材にした。

この映画は、岸田ーフロイトの人間観とともに、初期精神分析の理性主義的な治療観も前提にされている。

人間の「欲」が、個人の無意識のなかで働く限り、個人はそれに振り回される。その「欲」を意識の領域に取り込み、理性的に統御するのが治療の道筋となる。

「脱税」というのも、社会の「無意識」下で起こる、「欲」の放逸と混乱による社会悪だ。

その社会的「治療」のためには、国税庁「マルサ」の理性主義的な介入によって、その「欲」を社会の認知にさらすことが必要となる。

「清貧の教え」といった道徳主義での説教ではなく、また法や権力での実力による弾圧ではなく、「金銭欲」という欲を肯定したうえで、それを「理性」によって統御する、という精神分析的な解決を示した点が新しいのである。

「マルサの女」の正義感

「マルサの女」は、岸田秀的な精神分析の映画への応用が、映画の成功だけではなく、社会的な治療効果ももたらすことを、伊丹に発見させたのではないだろうか。

そして、この映画の観客だった当時のわれわれも、そこに社会的な問題の新鮮な解決手口、あらたな市民的な「正義」の実現可能性を、見た思いだった。

だが、ご承知のとおり、伊丹はこの映画による「社会的治療」戦略を、「ミンボーの女」(1992年)で暴力団に適応したとたん、暴力団からの脅迫や襲撃に見舞われることになる。

時代は、ちょうどバブル期が終わり、経済的・社会的混乱期にさしかかっていた。

伊丹の映画が1980年代に見せてくれた希望のようなものは、急速にしぼんでいった。

そして、1997年に伊丹は自殺する。

1980年代の可能性は、伊丹十三とともに花開こうとしていたが、こうして未完のままついえた。

20代の思い出の街を歩きながら、あのころの若々しい希望と、伊丹を自殺させたことの痛み、二度と戻ってこないだろう日本社会の可能性を考えた。

<参考>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?