「METAL GEAR SOLID Δ」に感じる2つの不安

ここ最近のコナミは自社IPを思い出したかのようにリメイク・リマスターに取り掛かっている。オールドゲーマーとしては喜ばしい限りだ。

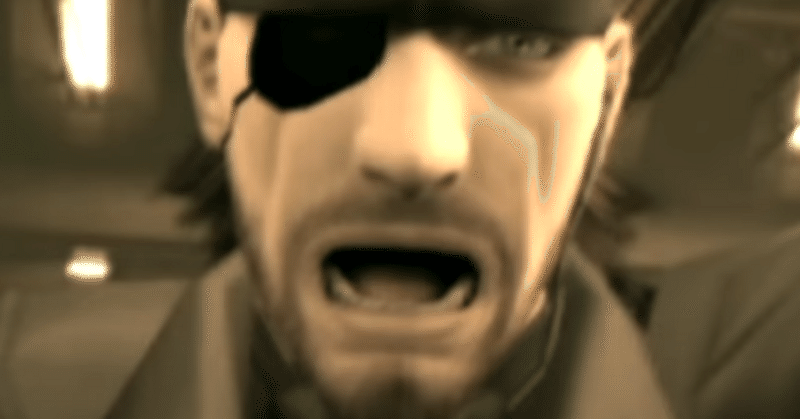

去年はメタルギアソリッド1~3のリマスター発売に続きMGS3のリメイク作「METAL GEAR SOLID Δ」が発表された。シリーズ中でも屈指の人気を誇る名作が装いを新たに登場することに、発表当時は心震わせたものだ。

しかし、あれから半年以上経って冷静になると、これまで意識に上らなかった2つの不安点が表れてきた。コンセプトと時代の変化である。

コンセプトが示す「忠実さ」への不安

そもそも、なぜMGS「Δ(デルタ)」なのか。それはメタルギア公式が掲げるリメイクのコンセプトに表れているようだ。

タイトルに“Δ(デルタ)”を付けた背景としては、その文字が持つ以下のような意味が今回のリメイクのコンセプトに即しているからです。

— メタルギア公式 (METAL GEAR) (@metalgear_jp) May 25, 2023

”Δ”はギリシャ語のアルファベットに由来する数学・変数の「変化」「差」を表す記号で、構造を変えずに量を変化させる意味も持ちます。#MetalGearSolid#MGSDelta pic.twitter.com/SbEqE9LGK1

数学に関しては門外漢のため、Δの意味についてはメタルギア公式の説明が正しいものとしよう。しかし「構造を変えずに量を変化させる」とは何だろう。この説明だけで万人が十分理解できるとは思えない。正直私も理解に苦労した。

ここで、このツイートの1つ前に投稿された、開発チームからのメッセージと合わせて読むことで意味がはっきりとしてくる。

「メタルギア」開発チームより皆様へ#MetalGearSolid#メタルギアソリッド#MG35th pic.twitter.com/pErz7lJDX8

— メタルギア公式 (METAL GEAR) (@metalgear_jp) May 24, 2023

(前略)

シリーズの中で最も愛されている作品のひとつであり、“スネーク”の原点ともいえる『METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER』をストーリー、ゲームデザインを忠実に再現し、現代の最新グラフィックに進化させた『METAL GEAR SOLID Δ(デルタ): SNAKE EATER』としてお届けすべく、鋭意開発を進めています。

(後略)

※太字は著者による編集

私たちは過去作への敬意を持ってリメイクに臨んでいる、と開発チームは言いたいのだろう。これは一見誠意ある表明に見えるが、先ほどのコンセプトと合わせ読むとどうだろう。

「ストーリー、ゲームデザインを忠実に再現」は「構造を変えず」、「現代の最新グラフィックに進化」は「量を変化」に相当するように読めないだろうか。

つまり、開発コンセプトは次のようになる。

「MGSΔは、ストーリーとゲームデザイン(構造)はMGS3から変えず、グラフィック(量)は新しくします」

これはリメイクの立ち位置として本当に相応しいのだろうか。

次に紹介するゲーム制作解説チャンネルが、おおよそ私の言いたいことを代弁してくれている。「Why Capcom is the King of Remakes(カプコンがリメイクの帝王である理由)」は日本語字幕付きなのでお時間ある方はぜひご視聴あれ。

余談だが、同チャンネル「GMTK(Game Maker's Toolkit)」はゲームのルールやジャンル批評、制作の裏側などディープな動画を熱心に投稿しており、ゲーマーのみならずゲーム制作に携わる人も必見だ。

閑話休題。この動画は昨今リメイク作の増えるゲーム業界でもカプコン作品は他社と違い「ゲームの体験ではなく、体験の核(コア)を再現しようとしている」と評している。その優劣について動画内ではあえて評価しないが、これからリメイクを作る会社は耳を傾けるべき価値があると私は思う。

動画内ではバイオハザード4とそのリメイクであるRE:4を比較して、Re:4が異なるシステムを用いながら原作のスピード感や緊張感、サバイバルホラー感の再現に成功していると称賛する。これは原作を遊んだ人にも新しい体験を提供できるだけでなく、ファストラベルやクイックセーブといった現代の便利な機能をゲームに持たせられる、原作で不評だった点を改善できる利点がある。

そして厳しい言葉だが、RE:4の対極である原作を完全再現したリメイクの問題点として「まったく同じゲームを作り直すなら既に過去作を遊んだプレイヤーが買う動機が無い」と言い切っている。私もこれには大いに同意する。プレイ部分が過去作と全く同じなら押し入れから古いゲーム機を引っ張り出せば済む話だ。

MGS3の体験のコアを挙げるなら、シリーズ全体に通底するステルスのスリルとユニークな敵との闘い、サポートチームとの愉快な無線はもちろん、食料の確保や迷彩の変更がそれだ。これらのどれが欠けてもMGS3らしさは失われてしまうように思える。

しかし、全ての要素を過去作そのままに残しておくことは悪手だろう。3以降の作品でオミットないし簡略化された要素はプレイのテンポや快適さとのトレードを考慮した節がある。MGSΔ開発チームはどの要素を残し、削り、また変化させるかについて十分な検討が必要だろう。

しかし、繰り返すが、開発チームは「ストーリーとゲームデザイン(構造)は変えず、グラフィック(量)は新しくします」と言っている。これはガワが新しいだけのMGS3、言い換えればまったく同じゲームを作り直していることにならないだろうか。

昨年発売された「メタルギアソリッド マスターコレクション」は発売直後から数々の問題点が指摘されており、かつて熱狂的に愛された作品のリマスターとしてはあまりに不備が多かったため非難が殺到した。

問題として指摘されるのは、悪い意味で原作をそのまま移植した点だ。海外の口さがないメディアは「最低限の努力でつくった移植版でシリーズの熱烈なファン層から金を搾り取ろうとしている」「目的は楽な金稼ぎであり、今のコナミに期待できるのはその程度だろう」と容赦ない。

リマスターでさえ何も変えず現行機に移植するだけでは不十分なのだから、体験の核を捉えたと評されるレベルのリメイクとなると相当に細やかな調整が求められるはずだ。はたして開発チームは今のコンセプトで完成度を最大限引き上げられるのだろうか。

時代の変化 対テロ戦争と新冷戦

原作MGS3発売から20年以上経過した今、時代が大きく変化したため物語の捉えられ方が大きく歪みかねない危惧もある。

現代を言い表す言葉として「新冷戦」という語がよく用いられる。旧共産国が途上国と手を結びつつ欧米および同盟国と静かににらみあっているのが現状だ。ウクライナ侵攻については言うまでもないだろう。

MGS3が発売された2004年を振り返りたい。当時は9.11を発端とする対テロ戦争の時代で、前世紀のソ連崩壊も手伝って東西冷戦はもはや過去の出来事と見なされていた。「対共から対テロの時代へ」変化したわけだ。

思うに、MGS3の舞台が60年代になった理由の1つとして、住む国の違いで否応なく敵味方に振り分けられてしまう冷戦時代を俯瞰視できるタイミングだったことは大きいはずだ。

MGS3ではザ・ボスが絶対的な敵は存在しえないと喝破する。先述のウクライナがかつてロシアの兄弟国だったこと、またさかのぼって太平洋戦争時は欧米諸国は日本と敵対していたこと、20世紀半ばの日本では経済の未熟な中国に同情的な視線があったことなど、ここ100年の歴史を振り返るだけでも多くの例がザ・ボスの言葉を裏付けている。

本作はそんな変わりゆく時代の60年代と言う瞬間を切りとり、時代によって全てを奪われた女性の、そして奪った男の悲劇を描いている。

けれど現状、ストーリーを変えずにMGS3と全く同じ物語を語ることは「共産圏(という悪)から世界を救った英雄の物語」のような安易な受け取られ方をされかねないのではないか。

しかし、繰り返しになるが、開発チームは原作を絶対視し「ストーリー・ゲームデザインを忠実に再現」することを掲げている。収録された音声も当時のままであると断言している。こうなった以上、新録は期待できずMGS3発売当時と同じ誤解は避けられないように思える。

KONAMIは同時代性を理解してないのか、丸切り無視しているのか、それとも全部分かった上で英雄の物語は売れると踏んだ故意犯なのか。いずれにせよリメイクはプロパガンダになりかねず、それは原作が意図した物語とは正反対に捉えられかねない。

ここまで長々と書いてきたが、MGSΔはまだ開発が発表されて1年も経っておらず、発売年も決まっていない。開発中の今まだ改善する時間は残されているはずだ。

こんな素人の考えなど鼻で笑い飛ばせるような傑作リメイクが出る、そう期待して締めくくりたいと思う。その時こそ「遅かったじゃないか」と呟きながら名作の回帰に歓喜したいものだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?