「最新のHRテクノロジーを活用した 人的資本経営時代の持続可能な働き方」の出版記念イベント@人事図書館

人事図書館でこのようなイベントが開催された。

人事図書館は、2024年4月1日に人形町にオープンした。

SP総研のオフィスは日本橋箱崎町にあるが、人形町はまさに隣町。こんなご近所にこんなに素晴らしい図書館、というだけでなく「知を磨く」ためのコワーキングスペースとしても24/7使えて、なおかつ、同じ分野に興味を持つ人たちと繋がるためのコミュニティスペースでもあるとあっては、入会しないわけにはいかない!ということでオープン直後に会員になった。

正確には、オープンする前から会員になることは決めていて、それもあって少しでも場づくりに貢献できることはないかと思いこちらの書籍を人事図書館に寄贈したことがきっかけで、

館長の吉田さんから「出版記念イベントとしてトークセッションやりましょう」とお誘いいただいた。

吉田さんにリード頂き、いつものセミナー形式とは一味違う、ご参加の皆様との「対話」がメインとなって真の意味の双方向コミュニケーションの場となった。

形としては参加者から「質問」を受けてそれに対して「回答」をするということではあったが、実際にはおそらく登壇者側の私自身が最も学ばせて頂いたと思う。特に現場で試行錯誤しながら悩みながらなんとか現状を打開しようと日々奮闘されている方々の生の声を聴くことが出来た。 これは、一般的なセミナー形式の場では到底得ることのできない体験であった。

私自身も人事図書館のメンバーだが、今回参加された方の中にはこれを機に早速新規にメンバーとなった人もいた。これは、吉田さんを始めとする運営の方々の「場づくり」の精神についての共感の現れだと感じた。

対談相手の吉田さんからは下記のような大変ありがたいフィードバックをいただいた。

「人的資本経営時代の持続可能な働き方」出版記念イベントを開催しました!民岡さん(@TDLAjp)の問題意識、何とかしたいという願いを間近で感じる貴重な機会となりました。人的資本経営の本質とは何か考える問いを多く投げかけられており、双方向のやり取りを多くいただけました。民岡さん、ありがと… pic.twitter.com/axCEMZZbs9

— 吉田洋介|人事図書館 館長 (@trustyyle) May 15, 2024

頂いたアンケート(フィードバック)のコメントを、自分なりに整理(分類)して下記のようにまとめてみた。

「人的資本経営」「人的資本開示」について

・人的資本経営についての考え方、運用について非常に参考になりました!

・非常に刺激的でした。自分がいかに経営という文脈で、個人を軽視しながら人的資本経営を捉えていたかが認識できました。

・人的資本経営の言葉の捉え方が変わった。

・言葉としては良く聞く、でもなんとなくふんわりとしたイメージだった「人的資本経営」について、具体的なイメージを持つことができました。

・人的資本の表層だけをなぞって、出そうと思っていた自分が情けなくなりました。

・「人的資本開示をしなくてはいけない」というタスクとして認識している人事は多いと思いますが、単なるタスクではなく、より大きな事なんだと自覚しました。

「経営」の観点ももちろん大切であり、「単なる人事マターではない、これは経営マターだ」という意識を持っていただくことも非常に重要ではある。しかし、帰着する先は結局のところ、現場の従業員個々人の「持続可能な働き方」に繋がるような具体的施策をどれだけしっかりとやれているか、という点だ。

「人的資本経営」という言葉の捉え方が少しでも変わり、具体的なイメージを持っていただけるようになったとしたら、登壇者冥利に尽きる。

「人的資本経営」とは、「人材を『資源』ではなく『資本』と捉え、人的資本に最適な投資をすることで最適なリターンを生み出す経営のこと」

(吉田寿・岩本隆 『企業価値創造を実現する 人的資本経営』2022年)

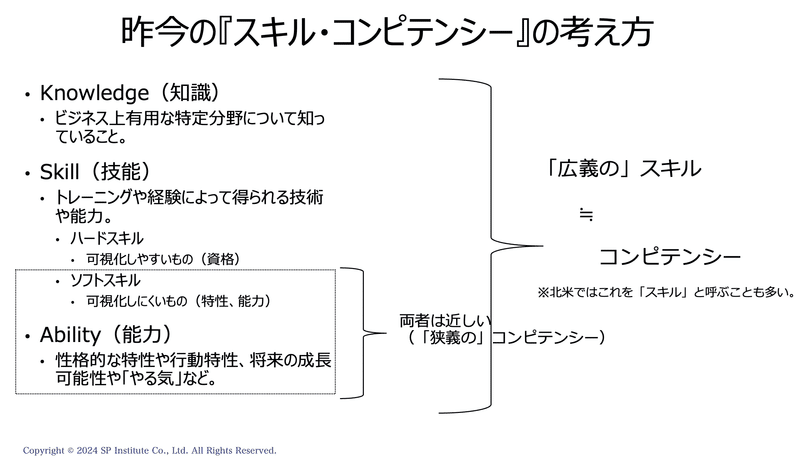

また、「人的資本」とは個々人が持っている(広義の)スキルそのものである。(SP総研)

「持続可能な働き方」とは、

自らが持てる「強み」によって自然な形で組織や社会に貢献し、不必要な「無理」を強いられることなく、適度なパフォーマンスを持続的に発揮し続けていけるような働き方。

「持続可能な働き方」の実現にはHRテクノロジーの活用が必要不可欠で、豊富な経験や研ぎ澄まされたセンスを兼ね備えた「人間」との協働により、サステナブルな世界に一歩ずつ近づくことができる。

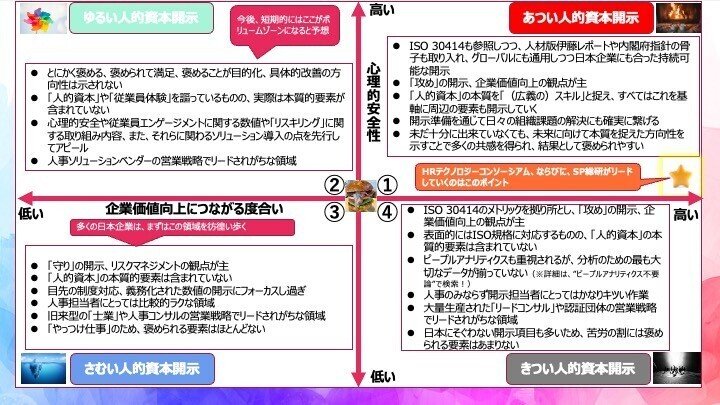

【「人的資本開示をしなくてはいけない」というタスクとして認識している人事】というのは、上記の図の③に忙殺され、そこから離れられないというのが典型的な状態。

【単なるタスクではなく、より大きな事なんだと自覚】という先には、ぜひ上記の①を目指して一歩踏み出していただきたい。

「スキルの可視化」について

・スキルの可視化の大事さはわかってはいましたが、改めて理解しました。できることからやっていきたいです。

・スキルの可視化や、評価との連動を制度化を進めている中で、大変参考になりました。書籍でより深めて見たいと思います。

・「スキルの可視化だからといってスキルから入らない方がいい」

という話が1番学びになりました。そこからのリンクドインの日本の登録者数が少ないのも納得の話でした。

・データで人を見る上で感情的判断があるべきだというお話にとても納得感がありました。また、スキル=能力と捉えていましたが、より広義に、様々なスキルがあるというのが印象的でした。

【「スキルの可視化だからといってスキルから入らない方がいい」】ということに関連して、ご紹介したい方法は次の通りだ。

【データで人を見る上で感情的判断があるべきだというお話にとても納得感】に関連して、次の図を紹介したい。

上図の左側、「勘、経験、主観的な好き嫌い」が全く不要になる、あるいは、一切入れるべきではない、ということには今後もならないと考えている。最後の最後に、人間の納得感も得るためには結局のところこれらの要素が必要になってくる。

ただ、これまではあまりにも右側の要素、「数値」「データ」「科学的手法」を軽視しすぎた。マーケティングや営業等、さまざまなビジネスファンクションにおいてはこれらの要素の活用が当たり前である中、「人事だけは例外だ」というのは誤解に過ぎず、単なる思い込みだ。少しずつでも良いから、取り入れていこう。

真の意味での人的資本経営の促進には、HRテクノロジーの活用は必須条件だ。

【スキル=能力と捉えていましたが、より広義に、様々なスキルがあるというのが印象的】ということに関連して、次の図表を紹介する。

また、こちらのサイトも参照いただきたい。

「働き方」について

・従業員の持続可能な働き方の前に、自分自身の持続可能性を考えていきたいと思いました。

・最終的に伝えたかったメッセージとして、個々人が自身の働き方にこだわりを持つことが大事だということで、私自身も振り返りながら今後働いていきたいと思いました。

・個人がまず自分のキャリアを自分で作る意識を持つことが大切だという話には同意するのですが、一方で民岡さんも仰っていたようにその意識がなくただ働く、組織にもたれ掛かる、みたいな方も増えているように感じます。そういう方をどうするのかも企業の課題に思いました。

組織として「持続可能な働き方」を実現したいのなら、まずは個々人がそれを実現することが大切。「独立自尊」の考え方に近い。

【個人がまず自分のキャリアを自分で作る意識を持つことが大切】という点はまさに強調したかったポイントであり、「キャリア自律」が肝要だ。

ただ、【その意識がなくただ働く、組織にもたれ掛かる、みたいな方も増えているように感じます。そういう方をどうするのかも企業の課題に思いました。】というのもその通りだ。

上図でいうところの①を目指す人が得をする状態、裏を返せば、①を目指す姿勢がないとますます居づらくなる、居場所がなくなる、損をし続ける、という状態を、厳しめの親心から作り出していくことも今後は求められていくであろう。

「エンゲージメント」と「エクスペリエンス」

・エンゲージメントは水物であり、直接あげるべきものではないということがとても学びになりました。

・EXに取り組む必要性を感じていましたが、エンゲージメントのお話を通じて考え方のベースができ、直近の業務にも活かせるイベントでした!

・人的資本経営の必要性はあれど、その中でパーソナライゼーションが必要だということを痛感しました。

まず、従業員エンゲージメントの最大のキードライバーが従業員体験(エンプロイーエクスペリエンス)。

その前提で、まずは従業員体験を向上させるためには何をすべきかを考える。この領域は顧客体験の応用編なので、マーケティング領域の知見がある人材を関与させると良い。その観点からも、【パーソナライゼーションが必要】というのはその通り。顧客体験を押し上げためにも必須である、というのは半ば常識。

上図の中でMeaningful Work(自分にとって意義あると思えるジョブに就いていると感じている状態)を実現するためには、従業員本人の保有スキルを棚卸しして認識させる、そして「ジョブ」の定義も同じものさしであるスキルベースで行っておくと、「ジョブマッチ」の度合いを計測しやすくなる。マッチ度が高いと、Meaningful Workと感じやすい。

実務に活かす

・自分がまだまだ表面的なところでしか業務を出来ていなかったと恥ずかしくなったのと同時に、「あれも出来る」「これも出来る」「あのデータを発展したり応用したり活用する余地がある」と沢山のひらめきがありました。

具体的な考え方や手法がわかりました。

・まさに人材要件定義を開始し、人材育成施策を刷新するタイミングで、貴重な機会でした。

埋もれたデータが予想以上にたくさんあるはずだ。ただし、データは量と種類ともにあればあるほど良いのかというとそういうことでもなく、かつ、絶対的に取得・活用しなければならない2大データがある。それは、パーソナリティ(性格特性)データと、(広義の)スキルデータだ。

「人材要件定義」も、ぜひこれら2大データを軸に進める必要がある。

話の内容について

・民岡節が炸裂した濃い質疑をありがとうございます。

・新卒一年目のエピソードが最も印象的です。

・民岡さんのお話が論理的で納得性が高く、また力強さもあるため、心にずばっと刺さりました。本質論もお話ながら政治的なことも理解されていて、そこがまた共感を生むポイントなのだと思います。

過分な、お褒めの言葉だ。「人事図書館」でしか話せない内容だったかなと思う。

イベントの形式等、全般について

・インタラクティブなセミナー形式がよかった。講演形式で受動的に聞くよりも、能動的に民岡さんの話を吸収咀嚼することを実感できた。

・本質的なそもそも論からの、日本で実際に実践する上での具体的なチャレンジとそれに対するコツ、業界や構造的な課題に対するぶっちゃけトークもあり、刺激的で勉強になる内容でした

・民岡さんと直接会話する機会が持て、真摯に一つ一つ質問に回答いただき大変実りのあるイベントでした。

・もっと民岡様のお話伺いたいとおもいました。個人的にもセミナーがあれば足を運びたいです。書籍も読んでじっくり考え、組織のことや自分のことを見つめ直し振り返って考えたいと思いました。

こういったコメントやフィードバックを頂けたのは、ひとえに主催者の吉田さんのお陰に他ならない。

どうもありがとうございました!

以下は、ChatGPT 4oに「感謝の気持ちを表した画像を作成して!」とお願いして作成してもらったイメージ画像。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?