ソーシャルコマース大解剖(「3つの構成要素」と「1つのバリュー」)

最近、「ソーシャルコマースの時代が到来する」というような話をよく聞きます。実際FacebookやInstagramなども、eコマースに特化した機能を強化するなど、既存IT大手も注力している分野ではありますが、中国を拠点とするPinduoduoやREDが新興勢力として急速に成長しており、アメリカでもよく次にくるeコマースのトレンドとして、ソーシャルコマースが一つ上げられたりすることを見ます。

根からeコマースで、事業経験もeコマース、eコマースを愛してやまない人として、このホットなトピックを見逃したくなく、成功しているソーシャルコマースビジネスの構成要素は何なんのかを、このブログにまとめてみました。これから、この分野で新たに挑戦する起業家や、もしくは異なる分野のビジネスで応用ができる部分があると判断される起業家に、少しでも活用するチャンスがあれば嬉しいです。

Pinduoduoなど、ソーシャルコマースの企業については、YJキャピタルの大久保さんが書いたNoteにもよくまとまっていますので、ご覧いただければと思います。

ソーシャルコマースの定義

ソーシャルコマースというものが様々な形がありますので、まずここで、ソーシャルコマースというものが一言で何なのか、本稿のための定義を決めておきたいと思います。ソーシャルメディアとの連携やライブ動画などの機能を利用し、従来のeコマースでは見られなかったインタラクティブ・社会性的要素を組み込ませた、新しいインターネットショッピングの形をソーシャルコマースと呼ばせていただきます。長いですね(汗)。

要は、「インタラクティブ・社会性的要素を組み込ませた、新しいインターネットショッピングの形」ですかね。

三つの構成要素(従来のeコマースとの相違点)

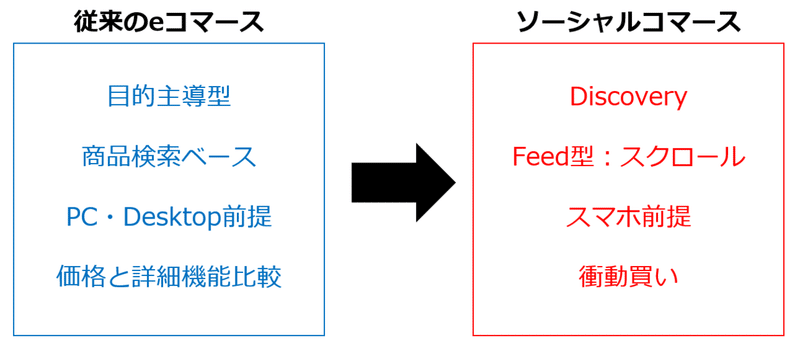

PinduoduoやRedなど、今かなりの勢い成長をしている、ソーシャルコマースには、Amazonや楽天、アリババなど従来のeコマースプラットフォームとは明らかな違いが存在します。

従来のeコマースが効率化、幅広い品揃えの確保、そして利便性を中心に発展を遂げてきた反面、これら新勢力のソーシャルコマース企業は、「ディスカバリー」、「エンターテインメント」、「コミュニティ」という三つの要素をうまく取り入れることで、オフラインで実際ショップイングを楽しんでいるかのような感覚を、ユーザーに与えることにフォーカスして発展をしてきました。お出かけして買い物をするときに楽しさを感じるのは、「合理的にものを獲得する」ためではなく、ショッピング事態から感じる楽しさがるからに違いないと思います。ソーシャルコマースもオンラインショッピングに上記の要素を加味することで、もう少し人間味のある、実際の買い物で味わえる経験を提供することがコアになっていると考えています。

これからこの3つの要素について、一つずつ具体的に従来のeコマースと比較しながら、説明していきます。

ディスカバリー

従来のeコマースプラットフォームは、一般的に目的主導型で商品検索ベースになっており、すでに何かを買うという目的をもっている消費者の行動を起点に設計されていることがほとんどです。レコメンデーション機能が存在はするのですが、だいたいにおいて過去の商品検索結果や購買履歴などに紐づいたものになっています。例えば、過去にスマホを購入した人にスマホのアクセサリーなどがレコメンデーションされる仕組みです。

一方で、ソーシャルコマースは、全ての消費者が必ずしも何がほしいか、自分自身で明確に把握していないという前提に、ショッピングという行為を通じて偶然ほしいものを発見するという消費パターンに着目したレコメンデーション機能を実装しています。まさにDiscoveryですね。したがって、レコメンデーションエンジンは、もちろん閲覧履歴や買い物履歴も参考にしつつ、SNSなどで見られるトレンドやユーザーの好みなども参考にして、オススメ商品を表示させます。例えば、PinduoduoはWeChatと連携し、グループを作ったりしている、似たような属性のユーザーが何を買っているのかなどの情報を、レコメンデーションに使うとのことです。

そして、そのレコメンデーションエンジンにより表示される商品Feedが、ホーム画面・メインUIになっています。分かりやすく言うと「商品が購買者を見つける」構造に全てが設計されています。こうして商品のレコメンデーションにかなり頼っているのがソーシャルコマースの特徴です。

ここまで読まれてお気づきの読者の方もいらっしゃると思いますが、ソーシャルコマースのインターフェースそのもの、スマホと非常に相性が良いところがあります。キーワード検索をしながらいろいろ比較検討してショッピングをするより、流れてくるFeedからほしいものを見つけるという点が、小さい画面で高頻度・短時間使用のスマホと相性抜群です。

エンターテインメント

二つ目の特徴が、エンターテインメントという要素になります。このエンタメ要素は、サービスサイトへの頻繁な訪問をユーザーに習慣づける効果があります。そして代表的な具体例でいうと、ライブ動画、ミニゲーム、タイムセールなどがあると思います。こういった構成要素はユーザーに楽しさを与え、サービスサイトへの訪問を誘発するだけでなく、滞在時間や積極的なユーザーアクションなど、全体的なエンゲージメントにもポジティブな影響を与えると思います。

こちらについてもリアルなショッピングの場面を想像していただきたいのですが、ショッピングモールの中・周辺には、単純に買い物のための店舗だけではなく、イベントスペース、アーケード、映画館、遊び場など、買い物のほかにも沢山楽しめるところがあると思います。週末買い物をする目的ではなく、娯楽のためにショッピングモールに訪ねた方は少なくないと思います。それで帰りに何か買って変えることってよくありますね。

このようにショッピングモールとソーシャルコマースのエンタメ機能を直接比較するのは、あまり現実的ではないかもですが、「暇つぶしでインスタグラムを閲覧していて、衝動買いしてしまう」なども少なくないと思います。Pinduoduoの例でいうと、実際アプリ内に「Duo Duo Orchard mini」というゲーム(すごいざっくり例えると昔のFacebook上のFarm Villeのようなゲーム)が存在しており、アプリ内のユーザーが様々な機能を使うことで自分の仮想の樹木を育て、果物を収穫したら、本物の果物がユーザーに届くというゲームが存在します。

また、ライブ動画では、ユーザーはライブストリーマーの動画を視聴・チャットで会話をしながら詳細な商品情報を得たり、割引の受けたり、まるで実在するショップの店員とやり取りをしているような気分になれます。

コミュニティ

最後の構成要素として、コミュニティ形成が上げられます。これに関しても人間の本能である「お互いにつながりたい」という欲求を満たしてくれる機能をしていると思います。一番わかりやすい例でいうと、共同購入機能があると思います。楽天やQoo10などでもこの共同購入機能は従来から実装してありますが、何人が購入をしていていくら安くなっているかを表示するだけのかなり無機質なユーザー体験になっています。その反面、Pinduoduoでは、SNS上でグループ作り共同購入者を募る機能や、共同購入・商品情報の拡散などを行うことが可能になっており、更にコミュニティ性がパワーアップした形で展開しています。

ユーザー目線でも、共同購入のための人数目標が達成できれば、通常より破格の価格で買い物ができるため、自ら他のユーザー(購入者候補)をどんどん呼び込むモチベーションが働きます。そして、企業側にもユーザーによる更なるユーザー獲得が促される自然な流れがメリットとして発生します。

Pinduoduoの場合は、通常の単独購入の価格と共同購入の低価格の両方を表示することと、中国国内最大級SNSであるWeChat連携を行い、ユーザー自らが情報を拡散そして他のユーザーを獲得を促す媒体になっています。

また、上記でも説明したライブ動画機能で、ライブストリーミングを視聴したり、同じストリーマーをフォローするユーザー同士のコミュニケーションがチャット形式で行われ、まるで一緒に買い物をしているかのようなユーザー体験が提供できています。

そして、このユーザー間のコミュニティですが、もう一つ利点があると思います。ユーザーが集まれば集まるほど、量が売れ、出品する販売者もサプライチェインコストが最適化できる→ユーザーにもっと魅力的な価格での商品の提供ができる→さらに売れるようになる/もっとユーザーが集まる、みたいな好循環が生まれることになります。

一つのバリュー

この三つの構成要素がソーシャルコマースのユーザー体験を支えているわけですが、このすべての構成要素の中心あるのが、価格面でのユーザーの納得感や、普段は手に入らないものが買えたりする限定感だと思います。つまり、「お得感」ということになります。こちらは、ソーシャルコマース独自の特徴というより、人間のニーズの根源にあるものと思いますが、特にソーシャルコマースのように、瞬時にユーザーの注目を集め、衝動買いを促すようなサービスの設計ですと、なお重要だと思います。ショッピングモールでたまたま半額セールをやっている靴を見つけては思わず買ってしまったなどという経験、誰でも一度くらいはあるか、聞いたことあると思います。ジャパネットたかたを思い出される読者も多いのではないでしょうか。

価格の安さの実現の方法については、本稿では深堀しません。上記で説明した共同購入など、販売の仕方により、価格を抑える方法もありますが、サプライチェインの改善という意味では産地直送(いわゆるConsumer to Manufacturerというもの)による価格競争力の確保、そして商品検索ベースのインタフェースに起因する、Long-tailの検索ワードに対応するための品揃えの増やす負担ないところから、限られた品のみを確保することにより価格を抑えるなど、工夫が必要と思います。

最後に

ソーシャルコマースの領域では、特に中国を中心とする国々では、巨大な企業も生まれてきていて、新たなeコマースの形として確立しております。ソーシャルコマースとはいっても様々な形があり得て、必ずしも上記のものが成功要因になるとも言い切れませんが、買い物を単純に「ものを獲得する」という体験にとどめず、ユーザー体験を向上させることは、どのようなビジネスにおいても今後強く求められることだと思います。定性的で、すごいオチがある話でもないかもですが、納得いく方に少しでも為になれば嬉しいです。

*他にもいろいろ書いています:

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?