音楽ゲーム大会・イベントをもっと増やしたいと思った俺が0から大会を企画してその経験値を公開する話

昔はなろうと電子書籍をバカにしていたのに最近ではずっと継続しているkindle unlimitedとなろうで新しく読むものを探す時には、タイトルで内容が察せるものに吸い込まれがち。

転職が成功した系社会人オタク音ゲーマー、紅葉と申します。

IIDXでユーザー主催大会を開催しまして、そちらのルールや企画についての意図、やってみての感想などをこちらのnoteにまとめています。

本noteでは、上記のnoteでは書かれていない紅葉杯を開催した意図、そして音楽ゲームで大会を主催するには「やってみよう」という気持ちくらいで十分という主張を書いていきます。

そしてそこに知識があれば必要な根気・エネルギーというのも減らすことができるので、散文の中で何か役に立てることがあれば幸いです。

また主催という事に関してはオンラインでの経験しか無く、リアル店舗様での経験というのはない未熟者ですがお目こぼし頂けると幸いです。

どうして紅葉杯を開催するに至ったのか

音ゲーの大会に思うこと

みなさん楽天モバイルのCMって見たことありますか?鬱陶しいくらいよく見ると思うんですけど、あれくらいのテンションで1つ言いたいことがあります。

世の中の音ゲー大会、レベルがたかーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーい!!!!!

勿論これは良いことです。ただサウンドボルテックスVF18台、IIDX中伝の紅葉は考えました。

最近ではBEMANI PRO LEAGEに続きべあー杯やKoP、シルクハット杯、頂上決戦、エリナ杯、その他ユーザー主催大会等様々な大会が開かれています。KACもあるということで楽しみですね。ランカークラスの方たちが鎬を削りながら戦う姿は見ごたえ抜群です。

ところでみなさんの中に思った方はいませんか?

「自分もやってみたい」「参加してみたい」「勝負してみたい」

人それぞれだと思うのですが、私は思った側です。こういう思いもあり音ゲーマー達は練習して上達を目指すのでしょう。

でもそれで"大会"に参加できるのランカークラスの話では?手が届きそうにもない中級者層ってこの気持ちを消化する場所なくないか?と。

私が中学生の頃、なので室町時代くらいだと思うのですが懐かしいですね、全身日焼けで真っ黒だったので海坊主ごっこをしていました。水泳部が活動している真横のソフトテニス部だったのですが、あの頃の部活動ってどんだけ部内の順位が下でも参加できる記録会や、全員参加の大会みたいなのがあったんですよね。

ない...な。この音楽ゲームって趣味にそういうの。

いや「無い」は極端ですね、流石に。探せば不定期くらいでたまにあります勿論。大学の音楽ゲームサークルが主催して交流会を行ったり、それこそ有志のユーザーが主催したり。DDRとか結構多いイメージありますがどうなんでしょうか?

なんなら大会ではないけどオンラインアリーナあるじゃんって。アリーナ面白いけどそうじゃないんだよなぁ...って感覚分かります?上手く言語化できなくてもにょもにょしちゃんですけど、大会がいいにょ...。

話は変わりますが、ある日Twitterで音ゲーマーの方のRTでボルテのオンライン大会の募集ツイートを見かけました。有志のユーザーの方が主催している、恐らく複数回開催されている大会でした。そういうの大好きなのでウッキウキで要綱を読んだところ、参加ラインは(私が見る限りでは)VF19以上のプレイヤーでした。ワタシ、ボルフォースジュウハチ。めっちゃ面白そうだったんですけどね...。

分かりますよ。実際そういう「SNSでも音ゲーにアンテナ張ってもし大会やイベントなんかがあれば積極的に参加する層」ってやっぱそのゲームの上位2~3割、多くて4割あるかないかの層ってことは。

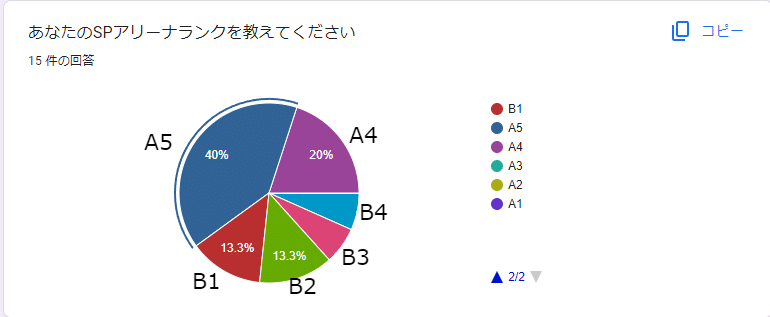

紅葉杯では終了後にアンケートを取ったところこのような結果になりました。

なんでなんでしょうかね。誰か調べてほしいですけど、「人と戦う前に自分の地力上げが1番楽しい・重要」「自分は人と対戦するような、できるような腕前ではないという思いがある」ってことなのかなと勝手に予想してます。偏見含む。

仮に私がボルテでいう剛力羅くらいだとまあ確かにちょっと参加しづらいかな、或帝滅斗あってようやくかな(でも現状のボルテってなんか暴龍天しかいないイメージありますけどどうなんですかね)って気はします。弐寺だと九段だとちょっと1人では怖いし、十段くらいでまあ参加してみようかなくらいになりそうな気がしています。

なので上位2~3割の層を対象として絞ってしまうのはアリだと思います。

見方を変えれば「大会に参加するために上手くなる」という、それこそ公式大会へのアプローチと似た経験をすることができるので。部活動のレギュラーに入れたら嬉しいみたいな感じですね。

でももっとカジュアルな、上手い人も上達中の人もみんなが楽しかったと言えるイベントがあればいいのに…と思いました。という建前を盾にして本音を言うと自分のレベルで参加できる大会がたくさんあったらいいのに…と思いました。人間は利己的な存在である。

時は流れ、20XX年。肩パッドがでかければでかい程偉いという時代だったと思います。あとはきりんさんの柄が人気だったような気がします。ポルックス杯というユーザー主催の大会に参加させていただきました。

この時1プレイヤーとして思ったのは「やっぱり大会って楽しい」ということです。見るのも好きですけど、自分もやってみたいという思いを消化できてめちゃめちゃ楽しかったです。同時に思ったのは

大会ってユーザーが主催してもいいんだよな

ってことです。言われてみればそうなんですよね。で、この大会はクリア力のBP勝負だったので、じゃあ次スコアで殴り合いたいなと、でも大会ってそうぽんぽん転がってるものではないですよね。はて如何様なものか。

さて紅葉くんはどう考えたのでしょうか。

紅葉杯開催の真の理由

「じゃあ俺が言いだしっぺとして開催して、その経験談をノウハウとして公開、それを見た誰かが開催した大会に参加しよう」

なので紅葉杯は、誰かが開催した大会に私が参加して-真の終焉-を迎えます。𝕽𝖊𝖖𝖚𝖎𝖊𝖒...

なので表向きの意図は「中級者でも大手を振って参加できる大会で、大会を面白いと思ってもらう」

裏の真なる意図は「経験値の入手、それを基にノウハウのような物を公開して音ゲー大会を増やす」

これがシビュラシステムの真相です。間違えた、事件の真相です。サイコパスの映画まじで面白かった。

後は暇だったからです。身もふたもない…。仕事も落ち着いてて時間あったのも大きいですね。夏に向けて忙しくなりそうだったのでやるなら今かなと思ったのも後押しでした。確かBPLもオフシーズンで娯楽に飢えてたのもあります。じゃあ音ゲーマー集めて戦わせてそれ見て酒飲もうとはならんやろ。

ここからは冒頭のnoteに繋がりますのでよければそちらもご覧ください。ねるねるねるねるねるねる…?こんがらがりますね、ねるねるねるねよりも練ってあります。ただの振り返りで14,960文字はねりすぎな気がしますが。

主催して良かったことはあったのか?

みんなやろうぜ!と言われて気になるのは、それ私に何のメリットがあるの?という部分ではないでしょうか。

人それぞれの考えがあると思いますが、私は自己満足感が得られることだと思っています。やりたいこと、やったもん勝ちの精神です。この話を軽くしたら捻くれ過ぎだろうと引かれたんですがいいと思うんだけどな、自己満足。

他のメリットに関しても考えてみましょう。

合法的に他プレイヤーの情報を収集できる。

何の背徳感もなく収集し、このレベル帯のこの曲の相場ってほんの1例ではあるけどこれくらいなんだふーんということができます。ここで集めた情報を基に自分の武器を磨き上げ、相手を刺しましょう。ちなみに私はアリーナで投げる曲の候補が「全く分からん」から「分からん」になることができました。

他プレイヤーと交流を持つことができる。

私自身音ゲーマーの知り合いというのは少なかったのですが、大会運営を通して初めましての参加者様と多く交流できました。

おかげでゲームの仕様や曲の攻略法、美味しいご飯屋さんまで様々な知見を得ることができました。

楽しい

楽しかった〜😁💯

総括

楽しいからやろうぜ!!!!!

音楽ゲーム大会の作り方

やろうぜ!って言われても、そんなこと言われてもってなるもんです。

というわけでここからは音楽ゲームの交流会・大会をやってみたい!イベント事が好き!という人、なんなら全くそんな考えはない人にも「なんか案外できそう?」や「面白そう」と思ってもらえるように、あくまで私の主観にはなりますが、どうやっての部分について書いていこうと思います。

概要としては以下になります。

まずは1.コンセプトを決めましょう。次にそのコンセプトを叶えるにはどんな2.ルールであれば良いのかを考えます。そしてそのルールを大会として運営するにはどうやって3.進行していけばいいのかも決めておきます。ここまでくれば1〜3の任意の内容を用いて4.告知と宣伝を行います。これで5.運営していきましょう。

初めに

紅葉杯も終盤頃になって腑に落ちたことがあります。それは敵なんていないってことです。どういうことかと言うと、あなたがもし何か失敗してしまったり上手くいかなかったことがあったとして、それを執拗に責め立てたり、そのことによって大きな損害がでることは本当に稀です。交通事故みたいなもんでしょう。じゃあたまにあるな。無いです。

参加してくださったり関わってくださった方と一緒に作り上げていくものだと思うので「全てを完璧にこなす必要もないし、全てを抱え込む必要なんてない」そんな精神でいくと楽しく臨むことができるんじゃないかと思います。

店舗様に場所を借りての運営だと様々な決まりごとなどあると思いますが、オンラインだと技術的・内容的に難しいことというのは今の時代かなり少なく、大事なのは「ちょっとやってみようかな」の気持ちだと私は考えています。

1.コンセプトを決めよう!

自分が何を、どんなことをしたいのかです。ここがしっかりしていると、ブレ無く自分はこれがやりたいんだ!と宣伝にも自信が出ます。一言くらいでいいんじゃないでしょうか。

私はここからスタートして肉付けしていくイメージで進めました。

後は名前も自由に決めていいと思います。私はなんとなく紅葉杯って自分の名前入れましたがアレクサンダー大王杯とかIIDX大会「冥」とかでもいいと思います。課題曲をプレイした後に冥をプレイして上手かった方が勝ちとかどうでしょうか。ダメ?そうですか…。

例えばの話、紅葉杯だと「IIDXの中級者を対象としたオンライン大会」です。

ここに肉付けしていくと

「IIDX」だからもちろん弐寺。

「中級者」定義は難しいけれど、イベントに参加意欲がある層はどこだろうということを考えながら、今の自分を中央値としてプラスマイナスの範囲を広げるイメージで考えました。有名大会に出るランカークラス、アリーナA3以上を上級者と今回は分類。最終的には九段〜皆伝/アリーナB5〜A3くらいという幅で下限・上限を想定し、実際告知の時もこのレベル層が対象ですと言ってました。

「オンライン」オンラインでやるよーんということです。

「大会」大会なので勝負があるわけです。今回はスコア勝負でやると決めてました。

それで先にある程度ルールを考えてたので、今回のルール上「何もすることがない空白期間が多い」という認識があったため、そこを埋めるためにイベント要素を入れることにしました。

なのでこれは「大会イベント」に進化(?)しました。

またアリーナでいいじゃんってなると誰も参加しないよねという考えが自分の中にあったので、「オンラインアリーナ」との差別化は自分の中でテーマとしてありました。ここについては冒頭で紹介している私のnoteご覧ください。

#紅葉杯 =beatmaniaIIDX×スコア勝負×(オンライン+オリジナルルール)

— 紅葉@紅葉杯 (@hina_kureha) April 21, 2023

イベント事は初めての方・上達中の方からベテランまで、楽しめるようにしてますのでお気軽にどうぞ♪

エントリー受付中↓https://t.co/crnuM1yPfi pic.twitter.com/YLLfiO37W2

まあ実際のところ企画段階からここまでは考えていなくて、告知を作る際に「この大会ってなに?」に対する回答とはどのようなものになるのかを考えた時に色々悩んだので、1本芯を通しておくとやりやすいと思う程度のものです。ちなみに上のツイートの文章が「紅葉杯とは?」の回答だと思っています。

2.ルールを考えてみよう!

コンセプトが決まったらそのコンセプトを叶えられるルールを考えてみましょう。

なんですがルールなんてお決まりの各項目が存在し、それぞれにパターンがあるため選択していくのが基本になると思っています。

似たり寄ったりになるのは世の定めなので他の大会やイベントのルールパク...オマージュしたりしていいんじゃないかなあと思ってます。ちなみに私はこの発言に責任を持ちません。

紅葉杯においては色々変なこともしてたんですがそれは私がA型凝り性のバカだからです。ちなみにオリジナルルールを組み込んで好評だと気持ち良すぎてこの世の神になれます。

紅葉杯のルールなら丸パクリもアレンジもOKですし、アドバイスまでしますのでよろしくお願いします(ウキウキ。

後は他のイベントをよく主催されてる方の1部には私と同じようなスタンスの方もいるらしいです。有名どころだとTradz所属のゆうだい選手が京都にいた頃に主催していたイベントの選曲についてのルールは自由に使ってくださいと言われてた気がします。

続いて私なりの「お決まり項目・対戦編」についてご紹介。

・形式

例:リーグ戦、総当たり戦、スイスドロー、トーナメント戦...など

やりやすいのはリーグ戦やトーナメント戦でしょうか。紅葉杯…あれリーグ戦になるんでしょうか…?アリーナ形式?

・対戦相手の組み合わせ方法

上記「形式」に左右されるとは思いますが、抽選や運営が指定、参加者の希望という形が主になるのではないでしょうか。

・勝敗及び順位の決め方

例:EXスコアが高い方の勝利、通常スコアの高い方の勝利、合計スコアの最も高い人が勝利、エラーが最も少ない人が勝利、同点の場合は…などなど

感覚的に分かりやすい部分かと思います。コンセプトに合わせて決めましょう。

・プレイ楽曲の決め方

例:運営が指定、各プレイヤーが選曲、抽選で選曲…など

コンセプトに合わせて決めましょう。←これ言っておけば間違いないと思ってる?

ー選曲可能範囲

例1:無制限。難易度表など外部サイトを参考に、一定以上のレベルを制限する。他大会の選曲可能リストを参考にする(BPL等)など

例2:解禁要素が絡む曲は不可。解禁状態をアンケートに取りながら場合分けをするなど

他にもあるとは思いますが、上記例の組み合わせになるんじゃないかと思います。

選曲制限をする際は、コンセプトにもよるとは思いますがスコアタの時はちょっと低いかな?くらいにしておいた方がいいと思います。

これが全てということは勿論ないと思います。足りない部分を組み合わせていけば対戦部分のルールは賄えると思いますので、これも大事やろがい!!ってのがあれば心の中で文句言いながらそっと付け足しておいてください。

また考えたことを文章化、特に公開用に清書する時には公式大会のルールの書き方を真似するのがいいと思います。無ければ先駆者様の分を参考にするといいと思います。

私は紅葉杯のルールを、BPL S2 IIDXのサイトをほぼパk、参考にして公開用の文章を書き上げました。なので自分が参考にできそうな資料を探してみるとやりやすいと思います。

3.進行方法を考えよう!

まず「お決まり項目・概要編」を紹介してからにしようと思います。

・開催場所

例:オンライン、店舗等某所など

これくらいしかないのでは?と思ってるんですがどうなんでしょうか

・スケジュール

例:予め日程を決めておいてそれにそって進行する、プレイヤーの進度に合わせて随時進行にするなど

予め日程を決めておく場合、日程には必ず余裕を持たせるか締め切りと真の締め切りを用意しておくくらいのことはしましょう。心の平穏さが違います。日程の余裕は1日でもいいから本当にあれば不測の事態に対応できます。

・参加対象者

例:〇〇をプレイしている人、段位〇〇の人、予選を通過した人、VF〇〇の人、アリーナ〇〇の人などなどなど

本当にたくさんの書き方があると思いますが、自分のやりたいことに合わせて考えれば自ずと決まると思います。

・人数

最小開催人数/目標人数/最大参加可能人数を考えてると心づもりができていいんじゃないかと思います。

これだけいれば開催できて、この人数より多かったら管理ができないというラインは想定しておくにこしたことはないと思います。

・運営プラットフォーム

例:discord、Twitter、その他SNSなど

運営と参加者のコミュニケーションを取る場所です。

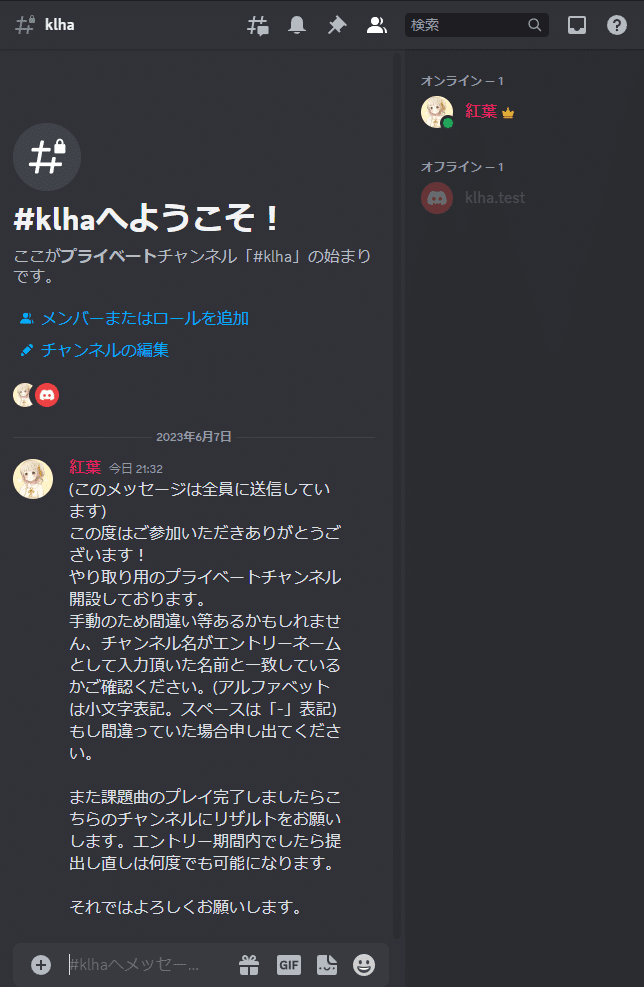

紅葉杯ではDiscordを用いて①アナウンス②参加者との連絡③私含め参加者同士の交流を行っていました。形式によっては不必要な場合もあると思いますが、便利なのでイチオシです。

・参加表明の方法

例:SNSで返信やメッセージで参加の旨を送ってもらう、ツイプラ、Googleフォームなど

各種サービスを上手く駆使して自分が管理しやすい、分かりやすいようにするのが1番かと思います。紅葉杯の場合はGoogleフォームを用いて、スプレッドシートに出力し管理を行っていました。

よく見る項目というとこのようなものだと愚考しています。

以上にまた足りていないと思う部分を付け足してもらえれば十二分に形になると思っています。

4.告知・宣伝をやってみよー!

私は企画事をするにあたって最も労力を使い、精神が疲弊するのがここだと思うのですがどうなんでしょうか。ここさえ順調に行ったり乗り切ればあとはウハウハで適当にやっててもなんとかなると思います。頑張りまっしょい。

また宣伝にはいろいろな方法があると思います。

・Twitter等、SNSで宣伝を行う

・動画投稿、配信等何か活動媒体があればそこで宣伝を行う

・動画投稿、配信等活動をしている人に宣伝を依頼する

・ゲームセンターにフライヤー等の設置を依頼する

・アリーナのコメントで宣伝する

・ゲーセンで並んでる人に宣伝する

・友達に参加を頼む

メインは間違いなくSNSでの宣伝でしょう。紅葉杯だってそうです。1度弐寺並んでる人に声かけて勧誘しようかと思いましたが流石に勇気でなくて無理でした。

紅葉杯にてアンケートを取ってみました。

本イベントをどこで知りましたか?(自由回答)

Twitterから 64%

知人に誘われた 28%

アリーナ 1件

その他

口コミ・紹介の影響力は想定以上に大きかったです。なので情報を色んな人にまず届ける、認知してもらうことが大事になるかと思います。

他にはSNSでの宣伝や告知においては、これもまた体感なのですが「コンセプトや参加するのに必要な手順・モノ」を前面に出した方が良かったような気がします。

私は拡散してもらえるツイートというのはビジュアル面で工夫があったり小ネタがあったりするものかと思っていましたが、狙って行うハードルは高いことが分かったので分かりやすさ重視が良いのかなという感想になりました。

これまで考えてきた1〜3の項目の中で特に重要だと思う部分を前面に出して告知を行うのがいいと思います。

5.運営 執行

ここまで来ればウイニングランと言えるでしょう。考えていた進行の流れに身を任せて、たまにアドリブを加えながら進めていきましょう。何かアクシデントがあっても落ち着いて対処すれば大丈夫です。私は保証までしませんが。1つアドバイスをするならば入念なシミュレーションはしてみましょう。リハーサルのように擬似的にできるならそこまでやっておくと安心かなと思います。私がなぜこう述べるのか、察しのいい人は分かるでしょう。お口を閉じておいてください。

ざっくりした進行例や使用ツール紹介

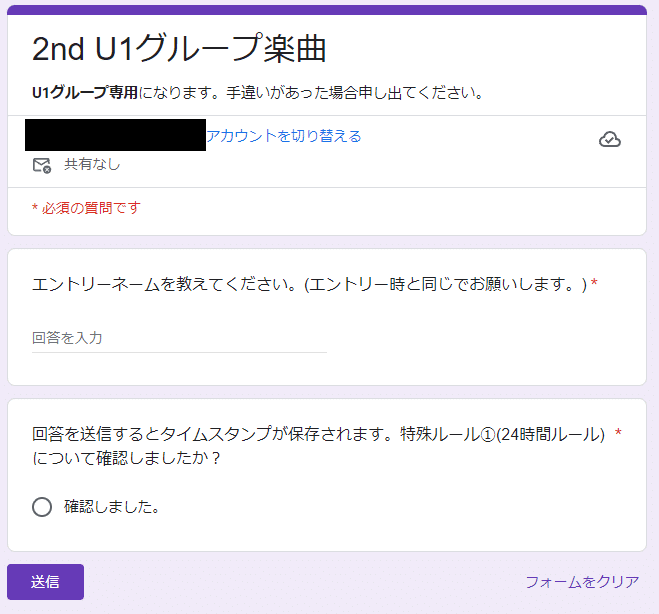

Googleフォームにて参加表明

大会用Discordサーバーに参加

ここでリザルトの提出や個別向けのアナウンスをしていました

そして提出いただいたリザルトをスプレッドシートで管理

これを基にグループ発表を行った後に、discordにて自選曲の提出を受け付け、課題曲表示用フォームを作成

このフォームをスケジュール通りに各グループに公開し、本戦開始となっていました

そして各々の提出されたリザルトをまたスプレッドシートにて管理

これを基に結果発表を行いました

おまけ

画像編集はいろいろ試したものの使いやすさ優先でPixlrの月額版を使用

最後に

これが私の考える雛形のようなものです。これを見て「こんな感じ、雰囲気でいいのか」くらいに少しでも、イベント主催や参加に興味を持っていただければ私の勝ちかなと思います。何と戦っているんでしょうか。僕らの未来を勝ち取るために戦っているのかもしれません。今君が必要なんだよ。

もっと詳しいことが知りたいであったり、こんな事や企画を考えてるんだけど相談相手になってほしいなどあれば「アド街見た」と言ってもらえれば対応が1.5倍速、「note見た」と言って頂ければ対応が3倍速になるので是非お待ちしています。(当社比)

匿名で質問できるフォームを置いておくので気になる部分などご質問いただいた場合はTwitterで回答、noteに追記しようと思います。

さてそんな風に始まった紅葉杯だったので、終わった後はもう何もせずのんびり余生を過ごすくらいのつもりでいたのですが、参加者様から面白かったと言ってもらえたり、次回があれば参加したいというお声を非参加者様含め多く頂くと非常に嬉しいものです。

主催としては「次あったら行けたら行く」は最高の褒め言葉です。褒められて伸びるタイプですし、おだてられると木も登ります。

そして実はやりたいこと自体はまだ残っているので温めてはいるのですが、そんな近々でやってもちょっとアレかなあくらいで温め続けています。

相変わらず今回に負けず劣らずな変な真剣勝負ルールを考えてるので、それこそ1つの季節が終わったくらいにでも…?どうなるか全くわかりません。もし次回があれば名前被りが無いように佐倉紗織ステークス(G2)とかにしようと思います。私と淡雪 /ave;new feat.佐倉紗織について話、しましょう。

ていうかボルテも大会やりたいんですけどね、知識がIIIで止まってるのでおじいちゃんを誰か助けてください。

面白そうな大会やイベントあったら教えてください。

それではまたどこかで。紅葉でした。

ちなみに

タイトル候補のもう1つが

「弱すぎると音ゲー大会を追放された俺が、しょうがないから0から大会を企画した 〜チャンネル登録者数4倍ですが?戻ってきてくれと言われてももう遅い〜」

でしたが最近のなろうでもここまで吐き気するほどキモくないだろうと没になりました。追放されてもないし戻るもなにも出て行ったわけでもなければチャンネル登録者数は1桁が2桁になっただけである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?