【健康経営】働く人々の腰痛の予防

こんにちは。

東京、埼玉、岐阜にてパーソナルジム「Sharez」を運営している岡崎秀哉(@hide_sharez)です。

こちらのnoteでは、フィットネスの仕事に関する情報をまとめたり、自分の考えを整理するために発信したりしています。

今回は、健康経営、従業員の健康づくり、働く人々の腰痛について情報をまとめたり、自分の考えを発信していきたいと思います。

これまで、個人の時代も含め、何度か企業様向けに健康経営や従業員の健康づくりといった切り口でセミナーやエクササイズ講座などを提供させていただく機会がありました。その流れから、弊社としては、パーソナルジムをメイン事業としつつも、地域の方々の健康づくり、企業で働く方々の健康づくりにも関わっていきたいと考えています。

少子高齢化が進行する中、労働生産人口も減っていきます。一人一人の労働パフォーマンスを高めるにも、一人一人が長く働くにも、健康第一です。そういった意味で、健康経営、従業員の健康づくり、非常に重要な取り組みだと思っていますし、我々にもサポートできる部分があると考えています。

1.職場における腰痛発生の現状

令和5年(2023年)の厚生労働省の発表によると、

「職場における腰痛発生件数は、昭和53年をピークとして長期的に減少したものの、社会福祉施設や医療保健業が含まれる保健衛生業においては、集計を開始した平成5年以降、発生件数が増加を続けていることから、近年、全産業の発生件数も増加しています。」

とあり、労働者の腰痛は非常に大きな問題であると言えます。

また、腰痛は国民全体の問題でもあります。

厚生労働省「日本国民生活基礎調査」によると、国民が抱える身体の問題のうち男女ともに、腰痛が上位にランクインしています。

職種に関わらず、腰痛に悩まされている方は多いので、企業として予防、改善への取り組みが進むと良いと考えています。

1-1.腰痛発生件数が多い保健衛生業の現状

特に腰痛の発生率が高いとされているのが、保健衛生業です。

保健衛生業とは、社会福祉施設や医療保健業を指しており、介護や看護の業界で、職場の腰痛発生率が高いということです。

1-2.国の対策

この職場での腰痛発生に対して、これまで国でも以下のような対策が講じられてきています。

職場における腰痛予防対策指針の改訂(平成25年6月/厚生労働省労働基準局)

平成25年に「職場における腰痛予防対策指針」を改訂し、介護・看護作業における抱上げに関して「移乗介助、入浴介助及び排泄介助における対象者の抱上げは、労働者の腰部に著しく負担がかかることから、全介助の必要な対象者には、リフト等を積極的に使用することとし、原則として人力による人の抱上げは行わせないこと。また、対象者が座位保持できる場合にはスライディングボード等の使用、立位保持できる場合にはスタンディングマシーン等の使用を含めて検討し、対象者に適した方法で移乗介助を行わせること。」と示しました。

しかし、その後、以下のような報告もされています。

平成27年労働安全衛生調査(実態調査)報告(平成29年3月/厚生労働省政策統括官)

「医療,福祉」の事業所のうち、腰痛予防対策指針の内容について知っている事業所の割合は49.8%と低いです(統計表第7表-1)。また、介護や看護等での人の抱え上げ作業に従事する労働者がいる事業所のうち、腰痛予防対策に取り組んでいる事業所の割合は88.5%となっていますが、対策の取組内容をみると「リフト等の介護機器・設備の使用により負担軽減を図っている」は22.3%、「スライディングシート・ボードを使用させている」は23.8%と低調です(統計表第7表-4)。

そこで、その後、以下のような方針が発表されています。

労働災害が増加傾向にある業界団体への協力要請(令和3年9月/厚生労働省労働基準局)

社会福祉施設の団体に対する要請書

社会福祉施設の団体に対する具体的な実施事項に関する通知および添付資料

三原副大臣から、労働災害の増加が特に顕著な陸上貨物運送事業、小売業(食品スーパー及び総合スーパー)及び社会福祉施設(介護施設)の関係事業者団体に対し、労働者が安心して安全に働き続けられる環境作りに向けた積極的な取組について、協力要請を行いました。

社会福祉施設(介護施設)の関係事業者団体に対しては、特に多発している介護作業中の腰痛や転倒による災害、高年齢労働者の労働災害の防止対策に重点的に取り組むことを要請しました。

転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会 検討事項の中間整理(令和4年9月/厚生労働省労働基準局)

令和4年に転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会にて取りまとめられた「検討事項の中間整理」において、業種や業務の特性に応じた取組として「介護職員の身体の負担軽減のための介護技術(ノーリフトケア)や介護機器等の導入など既に一定程度の効果が得られている腰痛の予防対策については、積極的に普及を図るべき。」と示されました。

第14次労働災害防止計画(令和5年3月/厚生労働省労働基準局)

労働災害防止計画は、労働災害の防止のために、国、事業者、労働者等の関係者が重点的に取り組む事項を定めたものです。第14次労働災害防止計画は、2023年度を初年度とする5年間を対象としたもので、労働者の協力を得て事業者が取り組むこととして「職場における腰痛予防対策指針を参考に、作業態様に応じた腰痛予防対策に取り組む。」、その達成に向けて国等が取り組むこととして「介護職員の身体の負担軽減のための介護技術(ノーリフトケア)や介護機器等の導入など既に一定程度の効果が得られている腰痛の予防対策については、積極的に普及を図る。」が盛り込まれるとともに、計画の目標として「介護・看護作業において、ノーリフトケアを導入している事業場の割合を2023年と比較して2027年までに増加させる」などが掲げられています。

といった形で、体に負担がかかりづらい介護技術の習得や、介護機器の導入を進めている状況です。

1-3.腰痛発生件数が多い陸上貨物運送事業の現状

腰痛の発生件数が増えているのは、保健衛生業なのですが、なかなか減っていかないのが、陸上貨物運送事業です。

陸上貨物運送事業とは、運輸交通業や貨物取扱業を指しています。

1-.4.国の対策

このような現状に対して、国が公表している対策や状況は以下のとおりです。

職場における腰痛予防対策指針の改訂(平成25年6月/厚生労働省労働基準局)

平成6年に「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、陸上貨物運送事業で多く発生する「重量物取扱い作業」と「車両運転等の作業」に関して、腰痛の予防対策を示しました(最終改訂:平成25年)。

しかし、その後以下のような状況報告がありました。

平成27年労働安全衛生調査(実態調査)報告(平成29年3月/厚生労働省政策統括官)

「運輸業,郵便業」の事業所のうち、腰痛予防対策指針の内容について知っている事業所の割合は41.2%と低いです(統計表第7表-1)。また、腰部に負担のかかる業務に従事する労働者がいる事業所のうち、腰痛予防に関する教育を行っている事業所の割合は66.9%(統計表第7表-3)、人の抱え上げ以外の作業に従事する労働者がいる事業所のうち腰痛予防対策に取り組んでいる事業所の割合は75.6%となっていますが、対策の取組内容をみると「重量物取扱い業務の自動化・省力化」は25.1%と低調です(統計表第7表-5)。

陸上貨物運送事業が労働災害が多いということで、個別にも要請が出されています。

労働災害が増加傾向にある業界団体への協力要請(令和3年9月/厚生労働省労働基準局)

陸上貨物運送事業の団体に対する要請書

陸上貨物運送事業の団体に対する具体的な実施事項に関する通知および添付資料

三原副大臣から、労働災害の増加が特に顕著な陸上貨物運送事業、小売業(食品スーパー及び総合スーパー)及び社会福祉施設(介護施設)の関係事業者団体に対し、労働者が安心して安全に働き続けられる環境作りに向けた積極的な取組について、協力要請を行いました。

転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会 検討事項の中間整理(令和4年9月/厚生労働省労働基準局)

令和4年に転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会にて取りまとめられた「検討事項の中間整理」において、業種や業務の特性に応じた取組として「腰痛予防のため、作業管理、作業環境管理、健康管理及び労働衛生教育等の取り組むべき対策を示した職場における腰痛予防対策指針があるが、効果的な対策を講ずるために、腰痛の発生が比較的多い重量物取扱い作業等について、事業者や研究者の協力を得つつ発生要因をより詳細に分析し、効果が見込まれ、かつ実行性がある対策を選定すべき。あわせて、事業者等の協力を得つつ実証的な取組を行い、効果が得られた対策を積極的に周知・普及していくべき。」と示されました。

第14次労働災害防止計画(令和5年3月/厚生労働省労働基準局)

労働災害防止計画は、労働災害の防止のために、国、事業者、労働者等の関係者が重点的に取り組む事項を定めたものです。第14次労働災害防止計画は、2023年度を初年度とする5年間を対象としたもので、労働者の協力を得て事業者が取り組むこととして「職場における腰痛予防対策指針を参考に、作業態様に応じた腰痛予防対策に取り組む。」、その達成に向けて国等が取り組むこととして「効果的な腰痛の予防対策を行うために、腰痛の発生が比較的多い重量物取扱い作業等について、事業者や研究者の協力を得つつ発生要因をより詳細に分析し、効果が見込まれ、かつ実行性がある対策を選定する。あわせて、事業者等の協力を得つつ実証的な取組を行い、効果が得られた対策を積極的に周知・普及を図る。」が盛り込まれています。

という形で、色々と取り組みや要請は出されているものの、なかなか数字としては改善していっていない状況です。

2.腰痛の種類について

上記のデータによると、腰痛の発生件数については記載があるものの、具体的にどんな腰痛が発生しているのか?という情報は見つかりませんでしたし、症状別の対策なども記載はありませんでした(調査不足だったらすいません)

腰痛にも種類があり、それらに応じた対策が必要です。

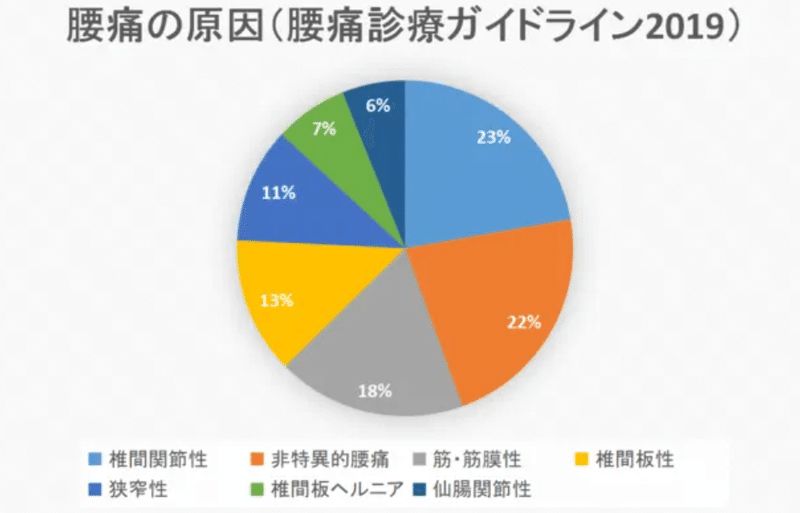

日本整形外科学会、日本腰痛学会が発表している 最新の「腰痛診療ガイドライン」によると、非特異的腰痛は全体の22%程度、椎間関節性23%、筋筋膜性18%、椎間板性13%、狭窄症11%、椎間板ヘルニア7%、仙腸関節性6%というデータがあります。

どんな職業や動き、負荷によって、どんな腰痛が発生しているのか?のデータもあれば、より的確な対策が打てそうです。

この辺りは今後に期待というところでしょうか・・・

とはいえ、それをイメージしながら、対策を打つことはできると思うので、腰痛の原因から、対策を模索していきます。

3.なぜ腰痛になるのか?

なぜ腰痛になってしまうのか?その部分を深掘りできれば、腰痛になりづらい状況にロジカルに持っていくことができます。

なぜ腰痛になってしまうのか?については以下のような経緯が考えられます。

・運動器系(脊椎系)

・内臓系

・神経系

・血管系

・心因系

といったものがあります。これらが複合的に絡むものもあります。

それでは、一つ一つ少し掘り下げて解説していきます。

3-1.運動器系(脊椎系)

運動器系とは、関節、骨、筋肉など自体に問題があり、腰痛に繋がっているケースです。いわゆる筋筋膜性腰痛はこれらに該当します。

直接的に腰に影響があるものとしては、

・腰に大きな負担のかかる動作

・小さな腰への負担の蓄積

・腰の疲労の蓄積

などが考えられます。

関節的に腰に影響があるものとしては、

・筋力不足 → 下半身などの筋力不足により、腰に負担がかかりやすくなる

・柔軟性不足 → 柔軟性の不足により、腰に負担がかかる動きになってしまう

・運動不足 → 運動不足により、腰回りが固くなってしまったり、筋力不足になってしまう

などが考えられます。

3-2.内臓系

内臓の状況って腰に影響するの?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが実は関係しています。

例えば、循環器系の心筋梗塞であれば、締め付けられるような背中や腰の痛み、解離性腹部大動脈瘤であれば、腰や下腹部の激痛などが起こります。

また、疲労した内臓は器質的にも硬くなってしまうため、周囲の筋肉や骨を圧迫し、腰回りの筋肉や脊柱の動きを阻害することで、腰痛に繋がります。

胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの消化器系の病気、また尿管結石や急性腎盂炎など泌尿器系の病気が原因でも腰痛が生じるケースもあります。

3-3.神経系

脊柱には、脊柱管があり、その中を神経が通過しています。脊椎や椎間板などの影響で、その神経が圧迫されたり、刺激されることで起こる腰痛もあります。これらはレントゲン等で異常が確認されやすく、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、分離症、すべり症なども神経に影響するものです。

3-4.血管系

血管系とは、主に手足などに起こる血管系の疾患から腰に影響が出るパターンです。内蔵系でも記載しましたが、血流がどこかに集中することで、腰部付近に血流が届きづらくなり、疲労が溜まりやすくなったり、筋肉の硬さに繋がる場合があります。

腰痛に繋がる可能性のある血管系の疾患としては、以下のようなものがあります。

閉塞性動脈硬化症は、末梢動脈疾患とも言われており、手足に起こります。

手足の動脈硬化によって血液が流れにくくなり、血栓ができて血管がふさがったりする病気です。主な症状は間欠性跛行(歩行に問題がある状態)ですが、腰部脊柱管狭窄症を併発しやすいと言われており、腰部脊柱管狭窄症と違うのは、座ったり前かがみになったりしても、立ったまま休むだけで痛みが和らいで歩けるようになる点です。

大動脈瘤は、血管の一部が詰まり、瘤(こぶ)のようにふくらみます。動脈瘤の血管壁についていた血栓がはがれて足の動脈に流れ、血管をふさぐと、足にしびれや痛みが起こります。

3-5.心因系

心因系とは、いわゆる「ストレス性腰痛」と言われるものです。痛覚変調性疼痛と表現する場合もあるそうです。

心因性疼痛では、症状に一貫性が無いことが多く以下のような様々な症状があります。

重苦しい、ズキズキする、チクチクするなど、痛みの性質が変わる

痛みのある部位が変わる

痛みが増したり、減ったりする

頭痛、肩こり、不眠、胃の不快感、動悸(どうき)など腰痛以外の症状を伴う場合も

姿勢を変えたり安静にしても痛みが続く

午前中に痛むことが多い

慢性的に痛む

気分によって痛みを感じたり、感じなかったりする

といった形で腰痛にも様々あることはご理解いただけたと思います。

では、次にそれぞれに対する対処について考察していきましょう。

4.腰痛を防ぐには?

次に、上記の様々なタイプの腰痛に対して、これらを防ぐための対策を考察してみます。

4-1.運動器系(脊椎系)の腰痛対策

直接的に腰に影響があるものへの対策として、

・腰に大きな負担のかかる動作

→ できるだけ行わない(機械を使う、複数人で行うなど)

・小さな腰への負担の蓄積

・腰の疲労の蓄積

→ ケアをする(ストレッチ、マッサージ、お風呂に浸かる、しっかり寝るなど)

また、間接的に腰に影響があるものとして以下を挙げましたが、これらへの対策として

・筋力不足

→ 下半身、体幹部の筋力アップ

・柔軟性不足

→ 脊柱、肩甲骨、股関節周辺の柔軟性アップ

・運動不足

→ 定期的な全身運動を行う(週2回、1回30分以上)

といったものが考えられます。

4-2.内臓系の腰痛対策

シンプルに言えば、内臓に負担をかけないということになるので、

・バランスの良い食事

・十分な水分摂取

・規則正しい生活

・体調管理

といったものが求められます。

4-3.神経系の腰痛対策

神経系の腰痛は、「3-1.運動器系(脊椎系)」から派生するものも多いので、「4-1.運動器系(脊椎系)の腰痛対策」と同じような対策が有効となります。

また、これらは早期発見、治療も大切なので、腰に異常を感じたら整形外科や整骨院などに早めに受診することも大切です。

4-4.血管系の腰痛対策

血管系の腰痛に繋がるものとして、上記にて閉塞性動脈硬化症と大動脈瘤を紹介しました。

閉塞性動脈硬化症の治療としては、まず動脈硬化の治療が行われます。また、薬物治療のほか、血管拡張術、血行再建術などを行う場合もあります。

大動脈瘤は、大動脈瘤が破裂すると命にかかわるので、動脈硬化の改善をして、大動脈瘤が大きくならないように処置します。

これらの血管系の腰痛は、血行不良からくるものなので、

・定期的な全身運動を行う(週2回、1回30分以上)

・ストレッチ、マッサージ

・バランスの良い食事

・十分な水分摂取

・規則正しい生活

といった取り組みで、血行不良になりづらい状況にしておくことが大切です。

4-5.心因系の腰痛対策

心因性の腰痛への対処として、近年、効果があるといわれるのは「認知行動療法」と呼ばれる心理療法です。不安やストレスを管理し、痛みに対する考え方や捉え方を変え、痛みを自己管理する、痛みと上手に付き合うことを治療の目的とします。

といった形でざっくりではありますが、それぞれの腰痛に対する対策をまとめてみました。

5.腰痛になったら?

予防は予防で取り組む必要がありますが、それでも腰痛になってしまう場合もあります。その場合はどうしたら良いのでしょうか?

上記のデータについての見解でも示しましたが、どういった動きが原因で痛みが発生したのか?どんな種類の腰痛なのか?を把握しないと、正しい改善のアプローチもできません。

ですので、まずは病院、接骨院等の専門機関に早い段階で行ってみてもらうことです。その上で、診断をもとに対策やケアをしていくことが間違いないと思います。

企業としては、こういった専門機関や運動指導者との連携をし、従業員の状況に応じてすぐに対処できる環境づくりが必要なのではないかと考えています。

6.まとめ

昨今の労働環境における腰痛事情、腰痛が多い職業、腰痛の種類、対策などをまとめてみました。

これらの知識を踏まえて、いかに企業の中に予防策を落とし込むかが難しいところです。

私の見解としては、まず従業員に、労働災害や腰痛について知ってもらうことからだと思います。危機感を煽るというとアレですが、そんなニュアンスでリスクや実態について伝えるべきかと。それによって取り組みの意味への理解が変わると思います。

その次に、専門機関、指導者との連携が必要ではないかと。それらを活用して、取り組みの意図をしっかり伝えた上で、ある程度強制的に盛り込んでいく必要があると思います。また、取り組むだけでなく、その取り組みや成果をしっかりPRもする必要があると思います。

最後に、専門機関、指導者との連携により、腰痛を感じた方がすぐに相談、検査できる体制を整えることが良いと考えています。

以上、労働災害について、その中でも主に腰痛について、自分の考えをまとめてみました。

最後までお読みいただき、ありがとうございます!

この記事へのご意見、ご感想はお気軽にご連絡ください!

ありがとうございます!サポートして頂いた金額は、さらなるレベルアップに使わせて頂き、良いものをアウトプットする事で還元していきたいと思います♪