HoundDogの伝説 80年代最強のLIVE バンド part.1

こんにちは、HIdeです🎶

私の人生で15歳〜20代前半という最も多感で心トキメク時期を過ごしたのは昭和後期の80年代でした。

音楽が好きで自分でもバンドを組んでROCKな青春時代を過ごしていた頃でもありました🩵

世の中もバブル期で空前の好景気。

音楽業界も邦楽ROCKの成長期で、”バンドブーム”も沸き起こり、「一億総バンド時代」なんて言われていました。

テレビでは「イカすバンド天国」なんてアマチュアバンドが出演し生演奏をして、厳しい審査を勝ち抜くとメジャーデビューができるなんて番組も大人気でしたね。

当時一番人気があったBOOWYや尾崎豊、REBECCA、レッドウォーリアーズなんかも活躍していた時期です。

今回はそんな中で、全国ツアー中心の地道なLIVE活動で圧倒的な人気を得たハウンドドッグを紹介します。

現在でもハウンドドッグ名義(解散後、ボーカルの大友康平さん一人で名乗っている)でLIVE活動を行なっている。

ハウンドドッグが、私の地元仙台出身で、青春時代によくLIVEに足を運んだバンドでした。

あの頃は、仙台からロックバンドがデビューするって事で、市民が凄く盛り上がり、メンバーが仙台市長にまで挨拶に行ったんですよ。

まるでプロスポーツチームを応援するみたいに、仙台市•宮城県全体でバックアップしていた感じでした。

デビュー当時の彼らのキャッチコピーは

“燃える男のR&R 心に染みるバラード”

そんな昭和の熱いロックンロールバンドの記事を懐かしみながら書いていきますね♪

今回は長くなるので、2回に渡りお送りしていきます。

まずはpart.1から、よろしく〜🎵

paret.2はこちら

鮮烈なデビューからブレイクまで苦労ばかり 地道なライブ活動は熱い思いの少年少女達に支えられていた

まずはHound Dogについて簡単なプロフィールを紹介しますと〜

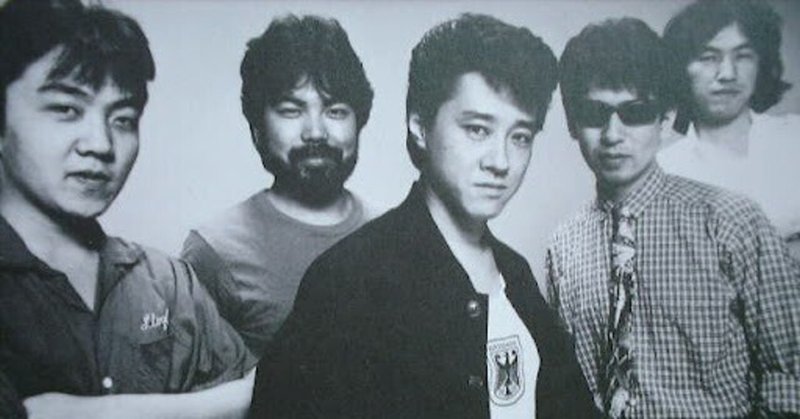

彼らは、宮城県仙台市内にある東北学院大学のTMS(東北学院大ミュージックソサエティー)という音楽サークルで結成され、1979年開催のCBS SONYオーディションの第一回目のグランプリ受賞バンドでした。

1980年(昭和55年)3月21日「嵐の金曜日」でデビュー、同時期の80年4月1日に同じくCBSソニーから松田聖子も「裸足の季節」でデビューしています。

当時、私はまだ高校1年生でした。

ボーカルの大友康平氏を中心にした6人組のロックバンドでした。

70年代後期日本ではロックやフォークが台頭して来た時期で、その波に乗る形でのデビューではあったが、1979年10月にデビューした、テクノポップのYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)がデビューし最新のシンセサウンドが若者から強烈な人気を得始めた時代でもありました。

CBSソニーオーディションの第一回目グランプリを受賞し、メジャーデビューした彼らではありましたが、レコード会社や地元仙台のオーディエンスの期待も虚しく、デビュー曲は全くってよいほど売れませんでした。

1985年(昭和60年)11枚目のシングル「ff フィルティシモ」の大ヒットでブレイクするまで約5年という長い歳月を要してしまいました。

ある意味不運で苦労人的なバンドでしたね。

デビュー当初からレコード売上は良く無かったのですが、ライブでの評判は良く、コンサートでは不動の人気を誇っていました。

80年のデビューからシングル10枚とアルバムを6枚を発表していたが、セールス的には大衆に受け入れられる程売上枚数は伸びなかった。

売れない理由としては、男臭く体育系の彼らのイメージが、女性からウケなかったから…みたいです。

私もブレイク前に彼らのLIVEに何度か行きましたが、男性ファンの方が多かったような気がします。

ハウンドドッグのデビュー当時は、テクノポップの人気が凄くて、彼らの様な泥臭いロックンロールは、流行ってはいませんでした。

私が思うに、デビューがあと一年早かったら売れたかも…とも感じます。

それでもライブ活動においては、日比谷野外音楽堂や日本武道館という”ロックの聖地”を満員にする動員力は健在でした。

そんな彼らを業界関係者は”日本ロック界の七不思議”的な評していました。

あの時代は、そんな現象がハウンドドッグに限らず他のアーティストでも起きていました。

ここでその不思議を説明すると、レコード(音源)媒体は購入しないがコンサートは観たい、というファン(オーディエンス所謂視聴者)が多く存在していたのです。

80年代初頭レンタルレコード店が出現し始めた事も大きな要因ですね。

ライブに行きたいアーティストの曲を聴きたいのは当然の事、それならアルバムやシングルを聴いてなければライブだって楽しめません。

そんな時、レコード価格の約1割程度で借りられるレンタルレコード店は、お金を持っていない学生や若者には便利で人気がありました。

私もよく利用したものです。

大勢の人には知られていないアーティストだが、自分達は曲が好きだし、コンサートは観に行きたい。

そんな目立たないが、密かに熱い思いを抱いた少年少女達が、彼らの様なバンドを支えていたのでした。

まだまだROCKエンターテイメントビジネスが確立していない80年代初期、音楽業界を支えていたのは、音楽が大好きで自由を求め続ける若い世代でした。

私もその中の一人でしたね。

そんな少年少女達に支えられて、ライブ活動で生き延びてきたハウンドドッグにもやがて岐路が訪れる事になるのでした。

LIVEのHoundDog 苦節5年間の下積み時代

LIVEで不動の人気があったハウンドドッグではありましたが、彼らに足りなかったのは唯一ヒット曲だけでした。

やはり音楽業界で生き伸びていくには、レコードをヒットさせるのが必要不可欠だったからです。

コンサート収益は利益率が低く、アーティストも所属事務所も儲からないのです。

要は商売にならないバンドは経費倒れになるので、長く音楽業界で食っていくのが難しい、のが現実でした。

メジャーなミュージシャン達は、レコード(CD)のセールスが、少なくても20〜30万枚位は売れていて、そこから利益を得ていました。

ライブで”どこどこのドームやアリーナで何万人を動員した”なんて話をよく耳にすると思いますが、ライブ会場が大きくなればなるほど、儲かるかと思いきや、そうではないのが実情だったのですよ。

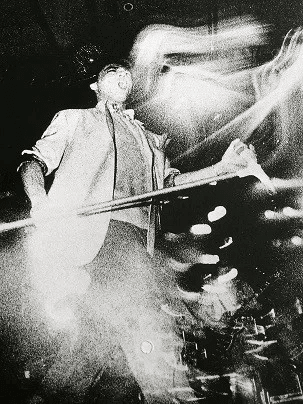

*デビューして間もなく、日比谷野外音楽堂でのLIVEからデビュー曲「嵐の金と曜日」1982年初夏

私もよく派遣でコンサート関連業務をやりましたが、会場が大きいとステージとかの設営に大勢のアルバイトが必要ですし、本番までの何日か前から設営を始めます。

その為、本番の何日が前から会場を借りなければいけない。

その会場をら借りる費用と作業員の人件費等で多額なお金がかかるのです。

ドームやアリーナといった大規模な会場ほど、チケットの売上枚数は多くても、多額な経費がかかる為、利益はこちらが思う程出ないのです。

経費倒れ的なのが、大規模LIVEなのです。

その証拠に、現代でも収容人数が多い会場でやるアーティストは、皆CDが売れている人ばかりですよね。

しかしながら、最近では多額の経費を補うグッズ収入が収益のメインとなってきました。

音楽ライブもそうですが、プロスポーツでもグッズ収入がエンターテインメントビジネスを支えているのです。

ご存知な方もいるとは思いますが、グッズってやや高額ですよね〜

アーティストがチケット代以外で利益をあげる為には、グッズ商品が多少高い金額なのは仕方のない事なのですよ。

アーティストやプロチームのロゴ入りなのですから〜

ロゴやネーム入りのTシャツやタオル等々…商標権など全ての商品に権利が発生しているのです。

それがお金になり、収入に繋がり莫大なライブにかかる費用を賄っているのです。

エンターテイメントビジネスは、興行収益よりも物販収益が重要な財源になっているのです。

矢沢永吉永ちゃんの、有名な”E,YAZAWAタオル”ですが…

ライブでファンが曲に合わせて一斉に投げるタオルです。

あの収益って凄いらしく、永ちゃんで年間1億円以上の売り上げがあるそうです。驚きますよね、タオルで。

たかがタオル、されどタオルって感じですよね〜

アーティストにとって、グッズはライブ費用を稼ぐ意味でも重要な販売アイテムなのですよ。

エンタメビジネスの背景を知る事で、また違った視点で楽しめるかと思い、お話させていただきました。

話は遠回りしましたが、アーティストはライブ等を含めた活動を継続するには、CDを含めた物販の売上が必要なのです。

ハウンドドッグはライブでの人気はありながら、アーティストとして重要な収入源であるレコード(CD)の売り上げが少なくて、商売としてはギリギリのところにいたので、営業サイドとしては決して儲かるバンドとは言えませんでした。

彼らの様な、ロックバンドという形態は、ソロ歌手と比較しても経費がかかります。

大規模な会場では無い場所で、全国ツアーを活動のメインとして、収益を得ているバンドは、日々全国を巡業して、移動費や宿泊費、食事代、機材の運搬経費等多くの出費が嵩みますからね。

全国ツアーとなるとバンドのメンバーだけではなく、帯同する専任スタッフもいます。

音響・照明・衣装、食事面をサポートするケータリングスタッフ、あとPAシステムや楽器類、ステージセットとかの大量な機材の運搬を担当するトランスポーターというトラックの運転スタッフも存在します。

ざっと総勢でバンドメンバー含め約20人位の大所帯で全国を走り周るのです。

皆さんも学生時代に修学旅行に行った時を思い出してくれればわかると思いますが、1週間の旅行で何万円をいう旅行費用を支払いましたよね〜

それを考えれば、いかにコンサートツアーってお金がかかるかが、お分かりいただけると思います。

*ハウンドドッグ初の日本武道館公演からの映像 1983年11月2日「狼と踊れ」のライブビデオ〜 この夜は”処女と童貞の夜”と言われた。

自分も初の日本武道館公演にはチケットを買い、仙台から駆けつけた。

そのツアーをエンタメビジネスの一環として行う為には、レコード(CD)やグッズなどの物販収益が絶対的に必要になってきます。

アーティストが発売するCDもレコーディングして一枚のアルバムとしてリリースされるまでにかかる費用って、少なくても2,3千万円かかると言われています。

新築住宅一軒分の額に相当します。

発売後もポスター等の宣伝費もかかります。

一アーティストを売り出すって物凄い経費がかかるのですよ。

CDの収益から歌や演奏を録音するスタジオ代等の経費を引き、レコード会社の利益、アーティストへの印税(収入)、所属事務所の利益や楽曲提供者(作家)の印税諸々、それを全てCDの売り上げから捻出しなければなりません。

それを考えてもハウンドドッグは、ライブで人気はあっても、肝心なレコード(CD)が売れない為、ギリギリのところで商売せざるを得ませんでした。

やはり音楽はCDが売れない事には、ビジネスとしてどうにもならないことがわかりますよね。

アーティストはCD等(現在ではネットでの音源の販売)で稼いで、そこの収益でライブ活動を行い、ファンに対してLIVEをする事で、CD購入者に還元しているのです。

いわばライブはファンサービスの一環みたいな感じですね。

昭和の当時は、まだグッズは今ほど品数もな無く、主な収益源はレコードの売上に頼っていたのが実情でした。

デビューから5年近くなった頃、彼らにもレコード会社から、肩叩きに合う事になるのです。

それは、デビューして5年も過ぎて、いい加減ヒット曲を出さないと契約解除になるという、戦力外通告の予告みたいなものでした。

レコード会社からしてみれば、4年間も儲けの少ないバンドに6枚ものアルバム制作費をかけてきたわけですから、そろそろ先行投資費用を回収出来なければ、クビですよ〜と言われても仕方のない事です。

いくらソニーが母体のレコード会社とはいえボランティアではないのだから、早いところヒットさせて儲けさせてくれ!と言うのも至極当然の事であったわけです。

part.2へ続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?