最高に知的で面白い映画を大学で観た話

2015年夏。太陽が燦々と輝く昼下がり、僕は学部棟の大教室にいた。

教室には僕も含め500人近い学生がいたが、いつも眠そうな顔をしている羊たちの目は異様に輝いていた。

なぜならこの日は、みんなで映画を観る日だったからだ。

前の週、教授が言った。

「来週は最高に面白く知的な映画を観ます。感情や常識に流されず、論理的に物事を考えることの大切さを学んでほしいと思います。この教室にいる時点で論理的思考力に長けているとは思いますが、それでもこの映画から学ぶことは多いでしょう。では、お楽しみに。」

学校の授業で観る映画はいつだって最高だ。授業時間が潰れるのがありがたいし、皆で一緒に映画を観るのも楽しい。ましてやこんな知的好奇心を刺激する台詞を言われたら、誰だってワクワクするに決まっている。

さて、映画が始まった。まず「古いな」と思った。画面は白黒だし、ガタガタしている。

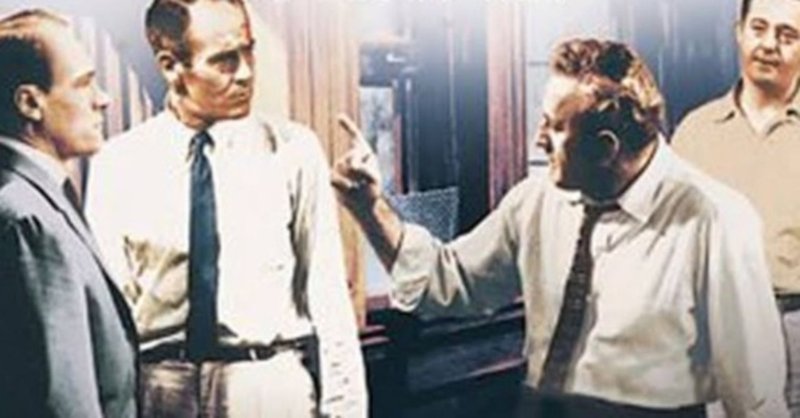

その映画は「十二人の怒れる男」だった。1957年のアメリカ映画である。

まずは覚えている範囲であらすじを書く。(ネタバレなし)

スラム街に住む少年が、父親殺しの容疑で逮捕された。審議をすべく集められた陪審員たちは口々に「スラムに住む奴にろくな奴はいない」「黒人だし有罪だろ」などと感情的な理由で有罪を決め込む。しかし、8番の陪審員が反対した。彼も少年が無罪だとは思っていなかったが、「命がかかってるのに簡単に決めて良いのか。もう少し考えてみよう。」との趣旨の主張を展開する。

結論は全員一致でなければならないため、彼が反対している限り審議は終わらない。怒る陪審員たち。しかし8番は折れなかった。当時の状況や目撃証言を精査し、論理的に思考し、周囲を説得し始める…

鑑賞してまず脳裏に浮かんだ言葉は「素晴らしい!」だった。何とシンプルな感想。だが、皆基本的にはそう感じたのだろう。睡眠学習に入っている学生は1人もいなかった。昼下がりの大学の大教室で、誰も寝ていない。そんな奇跡を起こす映画なのだ。

いろいろ思う事はあったし、個人的に考察もした。が、詳しくは書かないでおく。詳しく書きすぎると、これを読んでくれた皆さんが作品に対する先入観をもってしまうからだ。それはこの作品の制作者が最も嫌うことだろう。(決して考察の内容を忘れたのではない)

とはいえ最低限の事は書いておく。

結論から言えば、教授が言った通りだった。

常識や偏見に囚われて感情的に意見を述べることの愚かさが痛烈に描かれ、それと対照的に、常識を疑い、偏見を捨て、情報を精査して論理的に思考することの大切さがビシバシと伝わってきた。思想の偏りや謎論理も登場しない。これほど教育に向いた映画が他にあるだろうか。

カメラはほぼ一つの部屋の中しか映さない。それなのに、こんなにも惹きつけられる。上映時間が90分間と比較的短いとはいえ、このシチュエーションで全く飽きさせないのは神業に近い。脚本が素晴らしければ、予算や舞台などあまり関係ないのだろう。これぞ知的な傑作である。

僕は大昔の映画があまり好きではない。「チャイナタウン」や「カサブランカ」への評価を見ていると、どうも大昔の映画は過大評価されやすい嫌いがあるように思われる。

しかし、この「十二人の怒れる男」への高い評価は間違いなく正当なものである。

昨今、新型コロナウイルスの蔓延に伴い感情的に意見を書く人が多い。怒りに我を忘れてしまうのか、元から感情論でしか物事を考えられないのかはわからない。いずれにせよ、実に愚かであることは確かだ。理性のある人間の大人ならば、もう少しで良いから情報を精査し、論理的に思考してから意見を述べるべきだと思う。と書いてもどうせ理解してもらえないだろう。だから、せめてこの映画を観てほしいと思う。僕に言われるよりもよほど身に染みるだろう。

とにかく、観賞を強くオススメする、と言いたいところだが、今は時期が時期だ。レンタルするために街中に出てコロナに感染しては話にならない。こんな記事を書いておいて何だが、差し当たり街に出る事は避け、落ち着くまで待ってほしいところだ。

どうしても観たくなった人は、徹底的に衛生面に気をつけてレンタルしてほしい。

お金に余裕のある方はもし良かったら。本の購入に充てます。