まだ無名だった作曲家が大好きな「第九」を世に広めるためにとった行動とは。ベートーヴェン「第九」初演200周年(2024年)

「第九」は今でこそ交響曲の傑作とされ、年末の日本では欠かせないクラシック作品になっているが、ベートーヴェンが初演した後、演奏される機会は滅多にやってこなかったようだ。

交響曲に声楽(ソリストと合唱)を取り入れるという大規模な編成は前代未聞であったし、演奏も難しい。

楽器も多くて、何やら「ドンチャカドンチャカ」とやかましい。

理解に苦しむ前衛的な音楽という印象だったのだろう。

しかし、そんな「第九」を愛してやまなかった人物がいた。

それは、リヒャルト・ワーグナー少年である。

私は長いことベートーヴェンの素晴らしい最後の交響曲を研究して参りましたが、この作品の価値のほどを知れば知るほど、この大多数の聴衆から過小評価され、軽んじられることが無念でならなくなりました。

少年ワーグナーは最初劇作家になることを目指していたが、ゲーテの劇「エグモント」に付けられたベートーヴェンの音楽を聞いて、自らの劇に「ベートーヴェンのような曲を自分で作って付けたい」と、作曲を学び始める。

その一環として、大作曲家の楽譜を写譜するという手法をとったのだが、まだお金が無く、大先生について学ぶということもできないころの勉強の手法としては、なかなか効果的であったようだ。

そして、ついに彼が愛してやまない「第九」の、上記の手紙に書かれたような評価を打破するために、ピアノで演奏するための編曲をすることを思いつく。

この傑作を世に知らしめるためには、ピアノのための適切な編曲があればと思うのですが、そのようなものをまだ目にしたことが無いのは残念至極です。そこで私は大いに発奮して、この交響曲を2手のために編曲するという思い切った試みに乗り出し・・・

ピアノ1台で演奏できれば、あの大規模な「第九」を、どこでも演奏する機会ができ、多くの人の耳に届けることができるのだ。

まず第1楽章を編曲し終えたワーグナーは、その楽譜と上記の手紙を添えて楽譜出版社「ショット社」へ送る。

そのような編曲を採用してくださるご意向がおありでしょうか?・・・確かなお返事を頂ければ、私は直ちにこの仕事を再開し、最終楽章まで完成させる所存です。

送ったのは1830年のことである。

「第九」の初演は1824年でベートーヴェンが死んだのは1827年。

まだ最近の出来事であったのだ。

ワーグナーは「第九」が廃れていくことを本当に悔しく思ったことだろう。

果たしてワーグナーの熱い思いは伝わったのか?

ワーグナーの手元にどのような返信が来たのかはわからない。返事が来なかったのかもしれないが、来たとしても「Nein(No)」であったわけだ。

しかし、ワーグナーは翌年、残りの3つの楽章も編曲をして「ショット社」に何度も掛け合うが、これでも採用されず、ワーグナーの熱い思いは伝わらず出版されることは無かった。

いくらピアノ版に編曲したところで、あの前衛的な「第九」が広まることはない、つまり楽譜出版社としては商売にならないとされたわけで、これが当時の一般的な「第九」に対する考え方であったことの裏付けとも思える。

幸いなことにこの楽譜はワーグナーの手元に残され、他の楽譜と一緒にずっと保管されていた。

すでに「第九」が偉大なる交響曲として評価されていた1989年、ついにこの楽譜が出版されることになった。

出版したのはワーグナーが楽譜を送るも「Nein」としたショット社である。159年の時を経て少年ワーグナーの熱い思いがようやく伝わったのである。

このCDはその楽譜を使用した「世界初録音」である。

ピアノ編曲版といえばリストが編曲したものが一番有名だ。

なので、それとどう違うのか?ということがとても気になる。

大きな違いは、オリジナル通り第4楽章に声楽を加えているところだ。

ベートーヴェンはシラーの詩に感銘を受け「第九」を作った。そういう意味では「第九」の意義を伝えるということではワーグナー版に軍配が上がるだろう。

声楽がオリジナルに比べてとてもクリアに聴こえるのも印象的だ。楽器がピアノ1台だけなので「オーケストラに負けるものか」と声を張り上げることなく歌われている。合唱の人数も少なくてもよい。

(わたしも数十回「第九」の合唱を歌ったことがあるが、終わると毎回酸欠で倒れそうになるほどだ。)

ピアノはどうか?

ピアノもできるだけオリジナルの音を表現したように思える。オーケストラ

版の構造がわかるような音に聞こえる。

が、その分演奏は難しくなっているようで、不可能と思える点もあるらしい。このCDではその点も改善を図られている。

もしかしたら出版をしなかったショット社は、この点にも気が付いたのかもしれない。

リストはやはり「ピアノの魔術師」である。オリジナルに忠実にするより、ピアノをどう聴かせるか?のツボを押さえているため、聞きごたえがある。

ワーグナーは有名な作曲家になったがなったがピアノ作品も作っているが有名なものは無いのである。

そしてワーグナーは当然まだ少年であり、作曲の勉強も自己流で行っていたというハンデも大いに勘案しなければならのだろう。

(リスト版との比較の詳細は、金子建志氏によるこのCD解説書に詳しく書かれていて興味深い。)

「第九」への熱い思いは失うことは無く、指揮者として活躍し始めたワーグナーは、ピアノではなくオリジナルのオーケストラ版で「第九」の上演を行い、とうとう「第九」の評価を高めることに成功するのである。

「第九」が現在まで交響曲の傑作として演奏されているのは、少年ワーグナーが抱いた熱い思いが発端であり、その発端を伝えるこのピアノ版での演奏には、「第九」への特別な感情を抱かざるをえない。

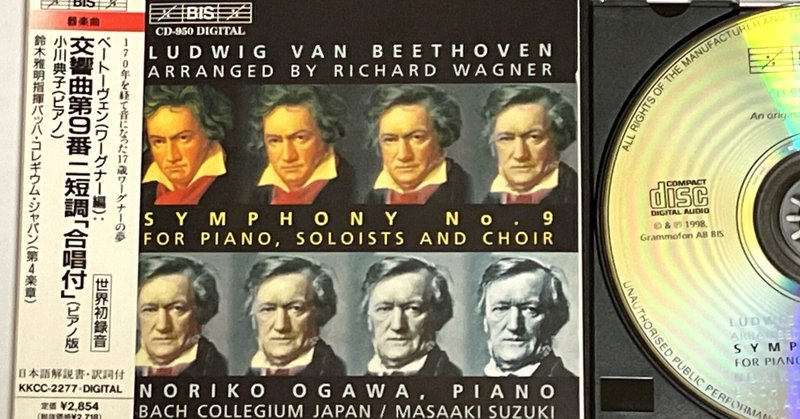

《今回聴いたCD》

ベートーヴェン(ワーグナー編曲)/交響曲第9番 ニ短調 op.125 (ピアノ伴奏版)

P:小川典子

S:緋田芳江 A:穴澤ゆうこ T:桜田亮 B:浦野智行

Cho:バッハ・コレギウム・ジャパン(合唱指揮:鈴木雅明)

録音:1998年5月18/20日 響の森・桶川市民ホール

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?