(書評) 長く厳しい冬の後に巡りくる、春の歓び---『長い冬』(大草原の小さな家シリーズ)

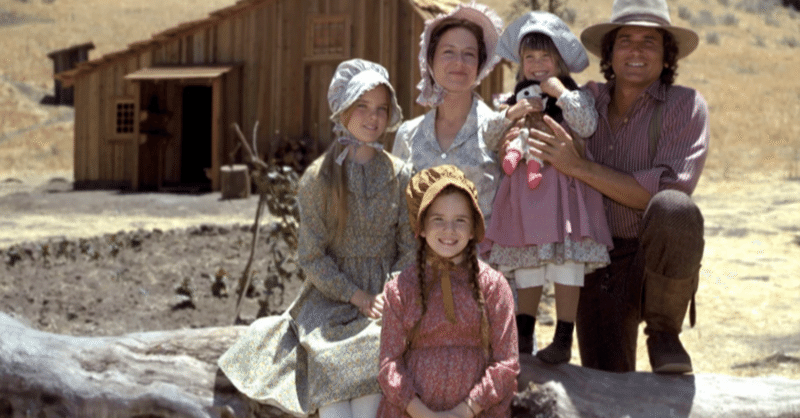

主に旧作を中心に、おすすめの本を紹介しています。旧作でもマイナーでも良い本は沢山あるので、そういう本が目に触れるきっかけになればと思っています。 上の写真(出典)

★「長い冬」<ローラ物語1> ローラ・インガルス・ワイルダー(岩波少年文庫)

中年以上の人なら、NHKで放送していた『大草原の小さな家』を覚えている人も多いだろうし、ファンも多いのでは? 何シーズンも(何年も)作られたし、DVDボックスも出ている。今も世界中に熱心なファンがいるそうだ。

私もテレビ版は好きで見ていたけれど、より素朴な味のある原作はもっと好きで全冊読んだ。開拓時代の一家の苦闘とローラの成長を描く内容はどれも面白いけれど、中でもこの『長い冬』が一番好きなのだ。

児童文学書は普段は押入れの箱にしまっているが、毎年、真冬になるとこの本を引っ張り出して読むのが、なぜか恒例になっている。

ローラの父は、インディアン(ネイティヴ・アメリカン)から、この冬は7ヵ月も続き、長くて厳しいという予言を聞き、(大草原の家とは別の)町ナカにある家で冬を過ごすことにする。開拓民のローラ一家は貧しく、家といっても今の私達から見れば粗末な小屋のような建物。暖房は薪ストーブ一つだけ。

吹雪になれば家は揺れ、隙間風も入る。家具も持ち物も最低限だけ。

現代人から見れば信じられないほど何もない、原始的と言っても良いような環境で、大自然の厳しさと闘うことになる。

町にはもう薪がなく、ローラと父は干し草を撚った棒を大量に作って、それを薪代わりにする。ストーブの火を絶やすのは凍死に直結するからだ。

でも干し草はあっという間に燃え尽きるので、絶え間なく作り続けないといけない。ローラは切り傷だらけの手で、寒い納屋で一日中必死に干し草を撚る(姉のメアリーは失明しているので、妹達の世話をしている)。

猛吹雪が続き、食料品を積んだ汽車が来られなくなり、町には小麦粉もなくなる。ローラ一家は小さなコーヒーミルで小麦を挽くことにするが、パンを作るためには1日中挽かないと間に合わない。一家は、少しのパンと紅茶だけで命をつないでいる。

この本は、いわば極限状態に置かれた一家が、団結して寒さと飢えと闘う物語。そんな状況でもローラの父さんと母さんはできる限りのことをして、なるべく子供達にひもじい思いをさせないよう気を配り、励まし、守る。

ケーキもご馳走も立派なプレゼントもないクリスマスも、家族それぞれが相手を思い、乏しい中でも工夫して、寄り添ってささやかでも楽しく過ごす。

やがて町の店には何も食料がなくなる。吹雪と嵐はますます激しくなり、どの家も飢えて雪の中で孤立する。ランプの灯油も残り少なくなり、寒さと闇と飢えが一家を襲う。

いつも明るい父さんも徐々に無口になり、ローラ達も目をあけて普通にものを考えるのさえ困難になる。

町の飢えた人々を救うため、豪雪の中を大変な旅に出かけるアルマンゾ・ワイルダー(のちにローラの夫になる)のような若者も現れるが、永遠に終わらない長い冬の行方は…。

私は子供時代、雪深い北国で過ごした。時代も今ほど豊かじゃなかったから、この本に書かれている情景はよく分かる(飢えた経験は無いですよ(´ω`;)

でも都会育ちの今の子供達の多くは、これがどのくらいの寒さなのか、食べるものが全くないのはどういう状況なのか、ピンと来ないのではないだろうか。もちろん、そんな状況は体験しないほうが良いのだけれど。

冬もエアコンで暖かく快適な室内。コンビニで簡単に食べ物が買えて、外に出なくてもデリバリーで食べ物が届く今の時代は、ガマンすることや待つことがなくなった代わりに、ローラ達が味わったような「ガマンしてこそ」「待ってこそ」得られる、大きな歓びも失ってしまったような気がする。

私が毎年冬になるとこの本を読み返してしまうのも、何となく背筋がピンとするような、活を入れられるような気がするからかもしれないなと思う。

==========================================================

おまけ:番組キャストの現在(2023) 英語ですが、映像だけで分かります。

父さん役のマイケル・ランドンはずっと前に死去しましたが、オルセン夫妻やベイカー医師役の俳優さんも亡くなったんですね。姉のメアリー役の女優さんは今60歳だそうです。

お読み頂き、ありがとうございました (´ェ`)

嬉しいご厚意は、地球に暮らす小さな仲間たち(コウモリと野生動物)を守る目的の寄付に使わせていただきます(๑´ω`๑)♡