自由な学校、わが子に合った自由

長男と最初に志望校について話し合ったのは小4の頃だったと思う。それとなく長男にどんな学校に行きたいのかと訊いたら、「自由な学校」と返ってきたのだった。予想通りである。

「自由」で検索をかけてみると、思いのほか沢山の学校が出てくる。ヒットするだろうと思っていた学校もあれば、意外に思う学校もあった。校風で言うと全く違っていそうなのに、「自由」という点では一致するらしい。

はて、どうしたものか。必然的に、わが子に合った「自由」とは何であるかを考えなくてはいけなくなった。

「アウトロー」

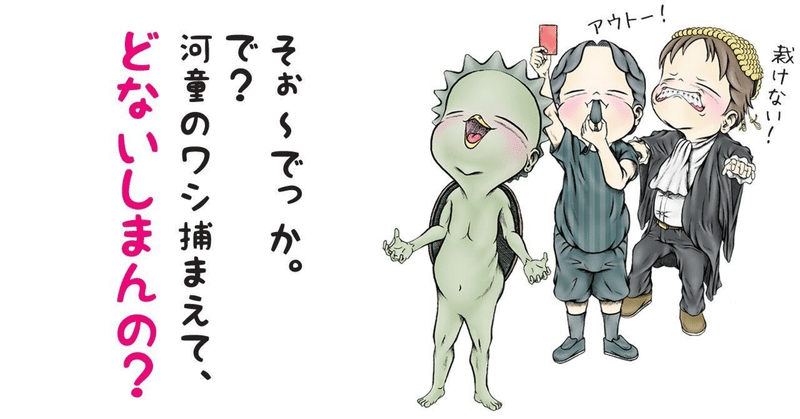

「自由」の解像度を上げて、別の言葉で一言で言い表すと何になるか、ずっと考えていたと思う。そして1年以上たった頃、「アウトローなんじゃない?」と夫に言われて、ようやく親としての大仕事を終えた様な感覚になったのだった。

アウトローには、社会のルールを守らない無法者として否定的に使われる場合があるものの、一方で社会の規範(きはん)ではなく自分を信じて進む人として肯定的に使われる場合もある言葉なのです。

誤解なきよう一言添えておくと、長男は小学校時代も校内で自由に放牧されているような感じだったが、それは「人に迷惑をかけないことが分かっているから」と担任の先生から言われていた。

長男は所謂ルールからは外れていたが、少なくとも小学校生活の最後の2年間は、担任の先生を始め、多くの先生がそれを変えようとはしなかった。多少の利害対立が発生することはあったものの、温かく見守ってくれていたのである。

こうして、何かを変に強要されることがなければ、長男は驚くほど静かだし、ネガティブな意味でのアウトロー感はゼロであった。

「風紀」に抵抗あり

中学受験が始まった頃、とある学校の受験が終わって感想を訊いたことがあった。すると試験の感想ではなく、「廊下に、『風紀』って書いてあるんだよ。」と苦虫を噛み潰したような顔で言ったことがあった。

受験する学校が受験会場となっているケースだった。私が「でもさ、わかんないよ、君の第一志望校の廊下にも『風紀』って書いてあるかもしれないよ。」と言ってみたところ、「いやないでしょう。風紀は守らなくて良いです、とは書いてあるかもしれないけど。」とのことだった。

長男は敢えて風紀を乱すようなことはしないが、敢えて守るようにと言われると途端に疑問に思ったり、無理も来るのだろう。右を向けと言われると疑問を持ち、左を向くべきと思えば迷わず左に行く。こういった場合に右を向くことが協調性とされるなら、長男は迷わずNOと言うのであろう。

長男が自身の学校の自由を生かし、自ら良い学校生活にしていってくれたらと思う。