誰のためのPRIDEか?-Who's the "citizen" in the company?

※本稿は、ある会社のある選考に向けたものです

はじめに

”PRIDEの自分事化”というキーワードをみて、「わたしのためのプロジェクトだ!」と大それたことを思ったほど、それはわたしのキーワードでもあった。

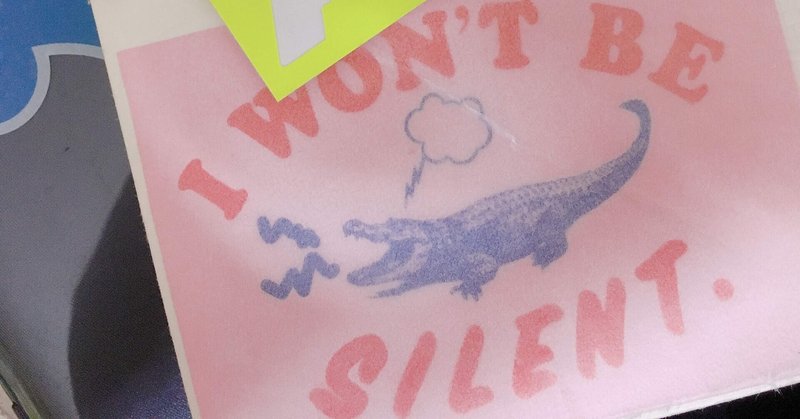

学生時代、それまではちっとも興味のなかった(むしろ毛嫌いしていた)デモ等の社会運動へ参加するようになったわたしは、気づいた。「社会運動は意識の高い人や特定の人たちのものではない。政治は政治家のためのものではない。全て、各個人に関わってくる日常的なものなのだ」と。

世界にはたくさんの問題があって、社会のこと、環境のこと、経済のこと、政治のこと等、考えなければならないことが山程ある。でも、わたしたちは目の前の仕事や外せない用事、うまくいかない人間関係なんかのことで頭が一杯になってしまうもの。世界の大きな問題よりも、何時の電車に間に合うとか、献立は何にしようかとかの方がずっと大事だったりする。今日を生きていくことに必死だから、”遠くの世界”や”自分とは関係のない”ところで起こっている問題なんて考えたくない。

それがとてもよくわかるからこそ、「自分には関係のないことだ」と思い込んでいる人々をどうしたら振り向かせられるのだろうと頭を抱えていた。様々な問題は、国連や国会等の会議室に入れる人達だけの問題ではなく、この当たり前のように思える日常を生きるわたしたちの問題なのになあ、と。

卒業論文では、日常生活における民主主義の重要性をテーマに執筆をした。執筆にあたりヒントはたくさん得られたけれど、まだどうすべきなのか、わたしの中に明確な答えを持っていない。社会人となった今でも、問い続け、手探りで行動している。

そして今、わたしの勤める会社が、社員一人一人がPRIDE(=各社員にとって働き甲斐のある会社を目指す取り組み)を自分事化していくためのCommitteeを立ち上げるという。

どうしたら自分事化を実現できるのか。

わたしの課題でもある本件について、弊社の課題としてもぜひ考えてみたい。

なぜ自分事になっていないのか?

なぜ自分事になっていないのか?自分には関係のないことだと思っているからである。では、なぜ関係ないのか?それにはいくつか理由が考えられる気はするけれど、会社をテーマにするのであれば、会社に所属意識を感じていないというのは一因なのではないだろうか。

所属意識がないのは誰のせい?

愛社心があるだとか、会社に所属意識を強く感じている人もいる。そういった人たちの中には、過酷な労働環境を抜け出し転職活動をした末に得られた職場だからだという人もいるだろうし、就職活動の際に熱心に先輩から話を聞き、事前のすり合わせがばっちりだったという人もいるだろう。

では、そうでない人は?

所属意識をいまいち感じれない。会社に入ったはいいものの、あくまで自分は一つの駒でいつでも替えがきく存在だという感覚を持ってしまう。チームメンバに受け入れられていないような気がする。……このように感じている人は、決して少なくないと思う。

そして、彼らがそう感じる時、それは本当に彼らが悪いと言えるだろうか?一概には言えないのではないか?それまで彼らが経験してきた環境や制度、人間関係の中で、ただただ”アンラッキー”に所属意識を感じられなかっただけなのではないか?(そして、所属意識を感じられる人たちは仕事や上司、あるいは明確な目標を持つに至る機会に恵まれた人達とも言えるのではないか?)

そんな彼らに対して、”ラッキー”だった人々、そして会社は責任があると思う。

「いやいや、環境が悪いなら抜ければいい」とか、「楽しむための努力が足りていないんだ」とか、「仕事や会社が気に入らないならやめて他のことをすればいい」と彼らを排除しようという考えもあるだろう。好きな人だけ会社に所属している方が、会社にとっても社員にとってもハッピーなのではないか?と。

果たしてそうだろうか。

彼らを排除することは、短期的、且つ、一時的な成長に繋がるかもしれない。しかし、会社をいまいち好きになれない、所属意識を感じられない人々が幸せになるための環境を提供すること、そういった道徳的思考を各社員や会社が持つということは、会社が長く生き延びるためには必要な要素だと考える。自然環境だけではない”持続可能性”を意識することこそが、会社の生き残りの秘訣なのではないか。

会社における民主主義

いかなるコミュニティにも民主主義は必要である。そして、言わずもがな、会社も一つのコミュニティである。すなわち、会社には民主主義が不可欠である。(三段論法!)

どんなに素晴らしい会社にだって、多少の課題があり、何かしらの不満を感じる社員はいるだろう。そして素晴らしい会社というのは、そういった小さな声に耳を傾け、必要とあらば改善へとアクションを起こすものだ。

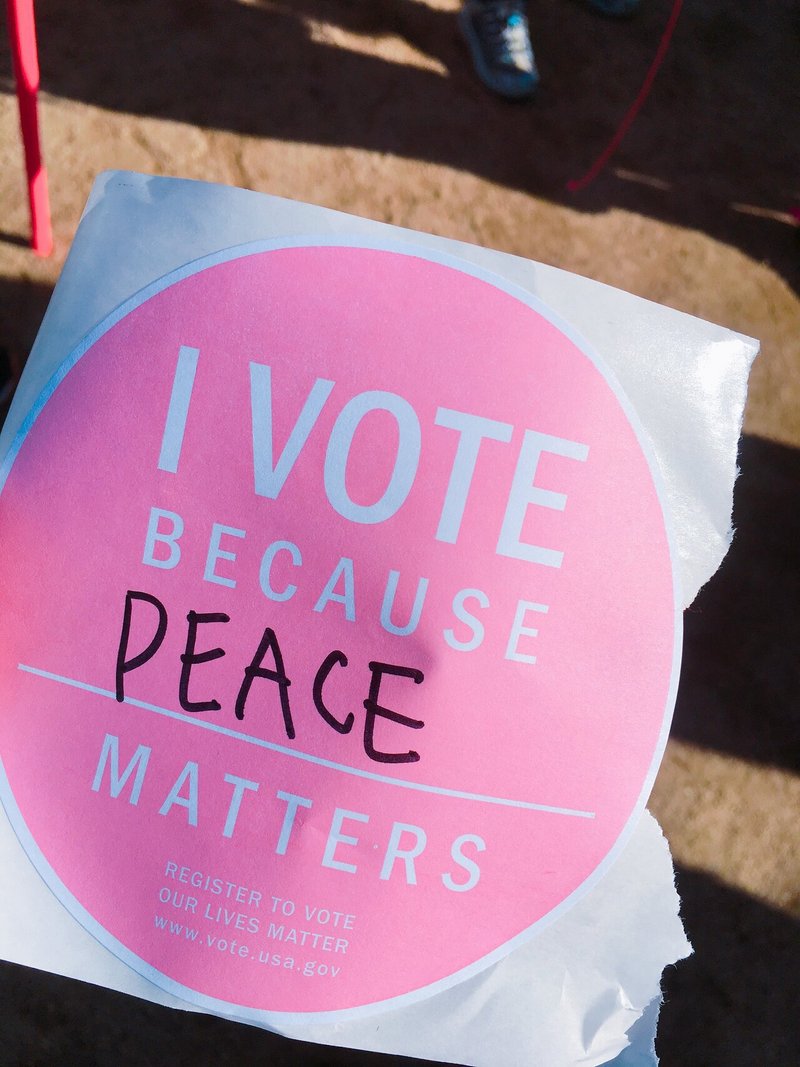

ところで、民主主義には”関心を持っている市民”が必要だ(現代日本のように投票率が50%にも満たないような状況では本来、選挙で選ばれた政治家は「民主主義のもと、国民の声に耳を傾けた結果、国民の意思で選ばれた」なんてとてもじゃないけど恥ずかしくて言えないだろう)。そして、会社における市民はもちろん社員。だからこそ、どんな社員の声も蔑ろにしてはいけないのである。

さて、この”関心を持っている市民”に代わる”関心を持っている社員”はどうすれば生まれるのか?

一つは、既に述べたように、小さな声にも耳を傾ける会社であると、”アンラッキー”な社員が認識できればよいのではないだろうか。

但し、耳を傾けるだけで、声を右から左へを受け流しては意味がない。時には意見が反映され、ある時には直接的に反映されない声もあるだろう。聞いた意見をどう扱うか、判断をするのは経営層だったり特定の組織だったりするが、その時何が必要か。

マルクス・ガブリエルの言葉を借りれば、民主主義では何かを決める際に理由を提供することが重要である。その理由は、政治的・倫理的・科学的等様々な側面から提供されるべきである。また、民主主義では誰かが一方的に判断をし、一部の人だけが利益を得る構造でもいけない。

つまり、判断が下された理由を様々な側面から説明できる能力が会社に備わっていることが重要だ。そうすれば、意見を聞き入れてもらえなかった社員も「自分は受け入れられていない」と感じることはないだろう。

会社に欠けているものは何か?

現時点で思いつく範囲で、わたしなりの「会社において人々が問題を自分事化するために必要なこと」を考えてみた。上述の通り、①小さな声にも耳を傾けること、そして、②判断には多面的な理由を提供すること、の二点だ。

PRIDEの自分事化に向けては、今後立ち上がるCommitteeの中で議論されていくとは思うが、上記を踏まえてわたしから一つ提案してみたい。

①小さな声に耳を傾けること、については、弊社は取り組もうと努力していると個人的には思っている。ただ、聞こえないくらいの小さな小さな声や、口には出すことができてない声について、どれほど拾うことができているのかはわからないし、今後の課題なのだと思う。しかし、こちらについては既に意識しているため、必要なのは改善・向上に留まるだろう。

問題は②判断に対して多面的な理由を提供する点ではないだろうか。

もちろん、弊社には様々なプロフェッショナルがいるし、特に環境問題に対してはここ数年、会社としても熱心に取り組んでいる印象を受ける。

しかし、(あくまでこれは個人的な見解であるということを先に示させてもらうが)弊社はどうしても生産的で合理的な思考に偏りがちだという印象を持っている。論理的思考力を武器に仕事をしているのだから、当たり前だと思う。それ自体は全く問題ないのだ。

ただ、一人のアナログな人間が生きていくということを考えたときに(そして会社はそういったアナログの人間の集合体であることを忘れてはいけない)、倫理的思考が必要なのではないか。つまり、AよりBの方が合理的で会社の利益にもつながるけれど、倫理的配慮を持ち出すとAの方がよいのではないかと指摘してくれる、倫理アドバイザー的な存在・組織を設けることは重要なのではないか。

もちろん、倫理アドバイザーの存在は会社の経営の妨げにはならないだろう。もし会社が生き残るための”持続可能性”を意識しているのであれば。

おわりに

Committeeへの応募に必要な自己PRという名目で本稿を執筆したが、自己PRというより、ほとんど会社へのメッセージに近い。

ここに記載した以外にも、本を読んだり散歩をしたり人と話すたびに、「あ、こんな取り組みをしたらいいんじゃないかな」と思いついたアイディアは幾つかある。会社からアンケート依頼が来るたびにそれらを書いているけれど、会社の取り組みとして自ら関われたらいいなと、思っている。

いずれにせよ、もし選考にあたってこの文章を最後まで読んでくれたのなら、"アンラッキー"な一社員としてとても嬉しい(そう、わたしは会社の中で心理的安全性を感じられなかった経験や、声をあげてみても笑って流されてしまった経験が何度かあるのだ)。

コロナ禍を通して、わたしたちは強く感じたはずだ。人々は繋がりや居場所を求めているのだと。

居場所は一つである必要はない。様々なコミュニティがオンラインにもオフラインにも溢れている。会社はそのうちの一つでしかないという見方だってできる。

たくさんの”そのうちの一つ”のコミュニティをそれぞれ良いものにしていけたら、どんなにいいだろう。そうしてそれは、一人一人がコミュニティの中の問題を自分事化していくことで、実現可能だと思っている。

コミュニティは誰のものか?わたしたちのものだ。

・・・

最後の最後になりましたが、ここまで読んでくれた方、

ありがとうございます。

※このnoteはCommitteeへの応募用に開設したものです

普段は別の場所で文章を綴っています^^

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?