土居豊のエッセイ【関西オーケストラ演奏会事情 〜20世紀末から21世紀初頭まで】 演奏会レビュー編 朝比奈隆と大阪フィル、1980〜90年代 〈その5 朝比奈隆と大阪フィルのブルックナー演奏〉

土居豊のエッセイ【関西オーケストラ演奏会事情 〜20世紀末から21世紀初頭まで】

演奏会レビュー編 朝比奈隆と大阪フィル、1980〜90年代

〈その5 朝比奈隆と大阪フィルのブルックナー演奏〉

※参考CD

《ブルックナー:交響曲第4番 変ホ長調《ロマンティック》(ノヴァーク版)

ヘルベルト・ブロムシュテット指揮シュターツカペレ・ドレスデン

録音:1981年9月7-11日 ドレスデン、ルカ教会

人為を全く感じさせない超自然のごとき世界。ブルックナー演奏の一つの極。

マタチッチの雄渾なブルックナーも素晴らしいが、この人為を全く感じさせない超自然のごとき演奏もまた格別であり、ブルックナー演奏の一つの極と言えるだろう。どこを切ってもみっしりと実の詰まった、名門ドレスデン・シュターツカペレの比類なく高密度なサウンド。このドレスデン時代の代表作にあげられるディスクは、その後も重要なポストを歴任するブロムシュテットにとっても、金字塔といえる高みにある。(DENON)》

筆者にとってのブルックナー体験は、この演奏のLPレコードをFMのエアチェックで聴いたことに始まる。高校の吹奏楽部でホルンを吹いていたので、それまでにもホルンの活躍するオーケストラ曲を中心にFMで聴いていたのだが、マーラー、R.シュトラウスは聴いていたのに、どうしたわけか、ブルックナーに接する機会はなかった。たまたまFMでブルックナーの交響曲第4番「ロマンティック」を、タイトルに惹かれて録音して聴いたのだが、冒頭のホルンのソロにたちまち魅せられた。この時の演奏が、上記のブロムシュテット指揮、シュターツカペレ・ドレスデンのものだった。ホルンの名手として名高いペーター・ダムが首席奏者を務めるこの楽団は、ブルックナーを演奏するのにまさにうってつけの楽団なのだが、指揮のブロムシュテットが、この当時、特に透明度の高い、楽曲優先の指揮をしていたので、いかにもブルックナーらしい純度の高い演奏に、一気に引き込まれてしまった。

それというのも、この曲の場合、特にホルンの目立つ箇所が多く、1楽章には随所で、ダム率いるホルン・セクションの美しい音色が聴こえた。3楽章の冒頭の狩のホルン・ユニゾンも、残響が長くて実に良い響きだった。

それで、ブルックナーにはまったわけなのだが、その後、しばらくはFMで聴く機会はなかった。当時、日本にはブルックナー・ルネサンスがまだ訪れていたとはいえず、FMでも滅多に流れなかった。だからといって、当時の高校生の懐具合では、長大なブルックナーのLPレコード二枚組を買う余裕はなく、ただFMで流れるのを待つだけだった。

だが、意外なところで、ブルックナー体験をした。それも、生のホルンの音で、である。全く偶然なのだが、高校の吹奏楽部の合宿場所を下見に行った先で、大学の吹奏楽部がたまたま合宿中だったのだ。筆者たち高校生が合宿場のあれこれを下見していると、ちょうど大学生のホルン奏者が、ブルックナーを練習していた。それも、4番「ロマンティック」の冒頭を練習しているのだ。その響きにまたブルックナー熱が再発し、どうしても聴きたくなってきた。いっそ、自分で吹いてみようと思い、冒頭のメロディーを耳でコピーして、高い音だが吹いてみた。こういうやり方を、吹奏楽部では「耳コピ」というのだが、それ以来、ホルンの有名なメロディを自分で「耳コピ」して、楽譜に書き起こしてみたり、自学自習するようになった。

次にブルックナーの曲を聴いたのは、交響曲第7番だった。これは、以下のエッセイにまとめたように、コリン・デイヴィス指揮バイエルン放送交響楽団の来日公演を、1984年に実演で聴いたのだった。

↓

※参考記事

エッセイ「クラシック演奏定点観測〜バブル期の日本クラシック演奏会」

第3回《コリン・デイヴィス指揮 バイエルン放送交響楽団 来日公演 1984年》

https://note.mu/doiyutaka/n/n06360df8d46f

その次に、1985年には前述のブロムシュテット指揮、シュターツカペレ・ドレスデンの来日公演を実演で聴きに行った。曲目も、最初に聴いて大感激した同じブルックナーの4番「ロマンティック」だ。

この時のことも、以下のエッセイにまとめてある。

↓

※参考記事

エッセイ「クラシック演奏定点観測〜バブル期の日本クラシック演奏会」第4回《ヘルベルト・ブロムシュテット指揮

シュターツカペレ・ドレスデン来日公演1985年

&

ペーター・ダム ホルン・リサイタル1983年》

https://note.mu/doiyutaka/n/n77ac79756867

※シュターツカペレ・ドレスデンの首席ホルン奏者、ペーター・ダムにサインをもらった

同じ頃、ブルックナーの交響曲第8番もFMで聴いた。この曲は、4楽章の冒頭のティンパニー大活躍の箇所が後年、CMの音楽に使われたりして、曲名は知られていなくてもその部分だけよく知られていく。筆者はFMでエアチェックして、すっかりこの曲の魅力に取り憑かれ、先に聴いた4番「ロマンティック」よりもずっと好きになった。この時聴いたのはブルックナー演奏で当時、有名だったオイゲン・ヨッフムのものだった。

※参考CD

《ヨッフム&ドレスデン/ブルックナー第8番

生粋のブルックナー指揮者であったヨッフムの、人生の集大成とも言えるのがドレスデン国立管弦楽団とのブルックナー交響曲全集。特に前出の第7番とこの第8番は、まさに彼の音楽感があらわれた最高傑作です。最円熟期の巨匠の確信に満ちた表現が、ブルックナーの音楽をより一層大きなスケールと伸びやかさで示されています。

ブルックナー:交響曲第8番ハ短調(ノヴァーク版1890年稿)

ドレスデン国立管弦楽団

オイゲン・ヨッフム(指揮)

録音:1976年11月[ステレオ]》

これをFMで聴いたのが確か85年ごろで、この曲から完全なブルックナー・ファンになったといえる。ところが、この頃、ブルックナー演奏ですでに確固たる評価を得ていた朝比奈隆と大阪フィルのブルックナーは、筆者はまだ実演を聴いたことがなかった。それというのも、前述のように、バイエルン放送交響楽団やシュターツカペレ・ドレスデンという欧州の名門楽団の生演奏でブルックナーを聴いてしまったので、いまさら大阪フィルで聴こう、という気になかなかならなかったのだ。朝比奈隆の演奏には、ベートーヴェンで感銘を受けていたが、それでも、ブルックナーとなれば、大阪フィルは演奏技術の点でマイナスなのが予想できたからだ。筆者は、最初にブルックナーを聴いたときのドレスデンのオケの印象があまりに美しかったので、ブルックナーだけは、オケの技術、音色がきれいでないと、聴く気になれなかった。

何しろ、この頃までの大阪フィルの定期演奏会は、朝比奈が指揮しても、他の指揮者の場合でも、お世辞にもハイレベルの技術を持っているとは言いがたいオケだった。特に、同じフェスティバルホールで、ロンドン交響楽団やバイエルン放送交響楽団を聴いてしまってからは、あまりのレベルの差にびっくり、大阪フィルのレベルはどうしても劣って感じるのだった。感じるというよりも、事実上、楽器演奏のレベルの差はあまりに大きいといわざるを得ない状態だった。特に、自分がホルンを吹いていたので、金管楽器のレベルの違いは、子どもと大人ぐらい差があるように感じた。

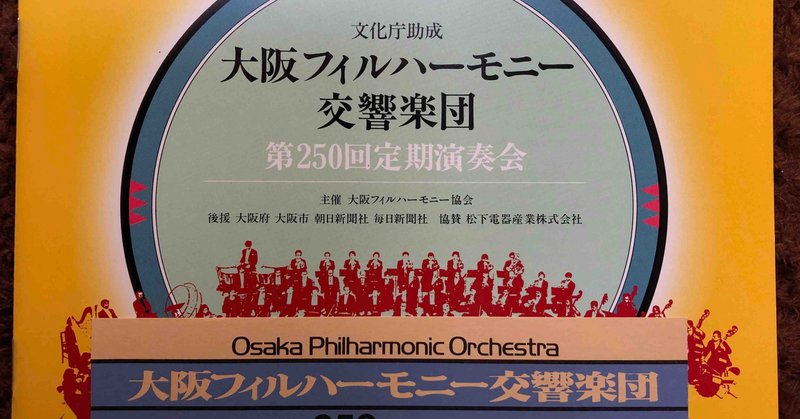

ブルックナーの交響曲では、金管楽器が活躍する部分が多いし、目立つ。そのいちいちに、音色の差や、ミスの多さが気になるのは、聴きに行くまでもなくわかっていた。だから、初めて朝比奈隆と大阪フィルのブルックナーを聴きに行ったのは、90年代に入ってからだった。それも、ブルックナーの交響曲の中でも極め付けの難曲、第5番を聴きに行った。1990年7月20日、第250回の記念の定期演奏会だった。

ブルックナーの交響曲9曲(第0番を入れると10曲)の中で、誰でもわかりやすい、聴きやすいのは4番と7番だろう。どちらもメロディーがわかりやすく、親しみやすい。和声が明るい響きで、晦渋さが少ない。その次にファンが多いのが、最大の作品である第8番だろうか、それとも難曲中の難曲である5番か、あるいは最後の9番(4楽章未完成)だろうか。筆者は順番として4番、7番と聴いて、8番を聴いたときにブルックナーのいわば信者のように完全にハマった。だが、5番は苦手だった。よくわからないというのが本音だった。そこは、筆者の交響曲の聴き方が、構造的というより、メロディーとリズムで聴いていたからだろう。4番にしても7、8番にしても、わかりやすいメロディーがふんだんに使われている。それに比して5番は、構造そのものが魅力だというような通好みの楽曲で、バッハの大曲のような聴き方をする人が好むようだ。実際、4楽章の冒頭部分で、突然クラリネットが素っ頓狂なフレーズを吹く部分は、長らく嫌いだった。フィナーレにかけて金管楽器が延々と強奏を続けるのも、マーラーの金管演奏と違って、同じようなフレーズが続くので、聴いていてくたびれる。もちろん、演奏している方はそれどころではなく大変疲れるだろう。

ブルックナーの交響曲について、筆者の主観でその魅力を語ると、やはり響きの独特さにある。他のどの作曲家にも、あんな独特のサウンドはない。メロディも奇妙といえば奇妙なものが多いし、リズムもワンパターンで、蹴つまずきそうになるギクシャクした音型が多い。にもかかわらず、その響き自体が魅惑的で、特にホールで聴くとき、ブルックナーのパウゼ(休止)でホール天井に反響する残響の魅力は、他のどの作曲家にもない唯一無二のものだ。

それゆえ、どんな演奏者でも魅力を表出できるかというと、そうはならない。音楽批評家がよく書いているように、ブルックナーに向いた演奏者と、そうでもない演奏者がいる。指揮者でも、オーケストラとしてもそうだ。

長年、ブルックナーを得意とする定評を得てきたオケと指揮者の組み合わせで聴くと、やはりいかにもブルックナー・サウンドだとすぐにわかる。指揮者では、日本人なら文句なしに朝比奈隆だろう。他に飯守泰次郎などブルックナーを得意とする指揮者はいるが、日本人指揮者の場合は、どのオケでやるかにかなり左右される。

海外だと、戦前からの大家を除くと、ヴァントやショルティ、ヨッフムなどドイツ・中欧系の指揮者に多いのではなかろうか。ハイティンクもいち早くブルックナーの全集を完成させているが、好き嫌いが分かれるところかもしれない。ブルックナー愛好家の第一人者といえた故・宇野功芳は、エッセイの中でハイティンクのブルックナーをクソミソにけなしていた。

宇野功芳の存在を抜きにして、日本人のブルックナー体験は語れないだろう。筆者も、1980年代、ブルックナーを聴き始めてから、音楽雑誌やエッセイで宇野功芳の熱烈な文章を読み、その感覚を参考にして交響曲を順々に聴いていった。

けれど、その後、いろいろ聞き比べるにつけ、宇野功芳のいうブルックナーの魅力と、自分が実演で聴いたその魅力がずれるのを体感し、やはり自分の好きな演奏を聴けばいいのだ、と思い直した。

それというのも、筆者が最初に実演で聴いたブルックナーが、コリン・ディビス指揮のバイエルン放送交響楽団だったのと、その演奏曲が交響曲第7番だったのが大きかった。

ディビスは、ブルックナー演奏が特に得意だというわけではなかったが、実直かつ精緻な演奏をさせる指揮者で、特にリズムとハーモニーに優れた演奏をする。その時の7番も、自然体といえる演奏で、第1楽章のハーモニーの美しさ、2楽章の響きの透明感、3楽章の卓越したリズム感、と見事な演奏だった。そういうブルックナー体験を最初にしたものだから、オケの響きが濁ると、ブルックナーらしさが失われるように感じてしまうのだ。

だから、宇野功芳が絶賛する戦前の指揮者たち、特にクナッパーツブッシュやシューリヒトのブルックナーは、録音の古さもあり、筆者にはどうにも受け付けられない演奏だった。だからといって、宇野が世界一と評する朝比奈隆と大阪フィルのブルックナーも、筆者にとっては半信半疑だった。大阪フィルが、ブルックナーに必須(と筆者が信じる)のハーモニーと響きの透明さを実現できるとは到底思えなかった。

次に実演で聴いた、ブロムシュテット指揮シュターツカペレ・ドレスデンのブルックナー4番で、筆者にとってのブルックナー体験は一つの頂点に達した。ドレスデンの伝統の響きこそ、純粋に美しいオーケストラ・サウンドであるということを、実演で、しかもザ ・シンフォニーホールでの演奏で、体感してしまったものだから、もうそれ以上の響きなど存在し得ない、と信じていたのだ。

特にブルックナーの交響曲の成否を握るホルンの演奏は、ドレスデンのオケの首席・ダム以上の演奏家は当時、いないだろうと信じていた。このダムの演奏は、前述のエッセイで書いたように、それ以前にソロで実演を聴いたことがあり、とにかくホルンの演奏の最高峰だというのを実際に知っていたのだ。比較するのは酷だが、当時の大阪フィルのホルン・セクションのお粗末さと、あまりにも違いすぎて、やはりブルックナーの実演はハイレベルのオケでしか聴きたくない、と思い込んでいた。

さて、そういう時期を過ぎて、大阪フィルの演奏力が80年代末、専用の練習場である大阪フィルハーモニー会館を得てから、かなり向上していくのを聴き知っていた。90年、もうそろそろ、大阪フィルのブルックナーを聴いてみようと思った頃に、朝比奈隆が5番をやるという。筆者にとって、いまだ苦手だった5番の交響曲を、この機会に克服してみたかった、というのも、聴きに行った動機の一つだ。

ブルックナーの交響曲第5番、これはもう、音楽理論をよく知らない筆者にとって、謎の楽曲だった。

冒頭の弦楽による静かな序奏と、突然現れる第1主題、これは4番までのブルックナーのパターンと同じく「ブルックナー開始」と呼ばれるものだが、5番の場合、その冒頭が、メロディというより音響そのもの、という感じだ。少なくとも、3番や4番のような歌えるメロディで始まる曲ではない。この開始自体が、そもそもよくわからなかった。序奏に続いて弦楽が提示する第1主題は、歌えるメロディではあるが、いささか唐突なフレーズの終わりをするのが、奇怪な印象だった。1楽章はその主題の展開でオーソドックスに続くので、まだわかる。しかし、2楽章は何やら幻想曲といった感じで、3楽章はようやくいつものブルックナー的スケルツォになって、楽しめる。しかし、4楽章はもう完全に理解を超えていた。前述したように、クラリネットのソロによる奇妙な跳躍ばかりの主題、これは一体何?という印象だった。4楽章は、複数の主題が順々に展開し、フィナーレに至って金管群が増強されたような勢いで一気に終わる。なかなか理解が難しいフィナーレだという第1印象で、はたして実演では納得させられるだろうか、とその点でも楽しみだった。

結論からいうと、朝比奈隆の指揮で大阪フィルは、大熱演だった。この定期演奏会の前に、朝比奈のブルックナー録音は繰り返されていて、オケの方も十分に演奏力を増していた。だから、細部は不明瞭ながらも、楽曲の構造という点では、しっかりとした構成感が保たれていて、終楽章での盛り上がりも、スタミナ切れを感じさせながらも奮闘していた。けれど、この時の演奏で、5番の魅力がわかった、とはならなかったのは、筆者の理解力不足なので、致し方ない。

数年後、1994年に同じく定期演奏会で、同じ5番をやったときは、もっと曲がよくわかるようになっていた。5番の魅力にひきこまれていったのは、その頃からだ。この時の演奏は、ライブ録音されて、ポニーキャニオンからのブルックナー全集の中に収められている。

土居豊:作家・文芸ソムリエ。近刊 『司馬遼太郎『翔ぶが如く』読解 西郷隆盛という虚像』(関西学院大学出版会) https://www.amazon.co.jp/dp/4862832679/