変異ウイルスは感染しやすくなるのか?ワクチンは効くのか?(5月6日こびナビClubhouseまとめ)

☝Twitterspaces参加方法はこちらのツイートを参考にしてください。

※編集注

この投稿は5/6当時の情報であり、デルタと呼ばれる変異ウイルス(B.1671.2)については言及されておりません。

5月6日(木)

こびナビの世界が解説する世界の最新医療ニュース

本日のモデレーター:峰宗太郎

峰宗太郎

今日、日本の皆さんは木曜日ですか?

黑川友哉

今日は木曜日です!

峰宗太郎

どうでしょう、コロナ関係でも何でも、関係ないものでもいいんですけど、最近注目しているニュースとか話題はありますか? 雑談!

黑川友哉

いまフリートーク時間なんですかね?(笑)

峰宗太郎

いまフリートーク時間です! 私の話はまだ始めないようにしています。

黑川友哉

そうですか〜今、このルームになんとかタイトルを付けられないか考えてたんですけど(笑)

最近気になるニュースですか?

千葉市で1万人を動員するフェスが開催されてしまったということで、一生懸命「対策を練りながらやりました」っていうことなんですけど。

私、実はすごく近くに住んでいて、ものすごい対策が打たれてるとは思えない現状だったので……あんまりこういう発言はしない方がいいのかな?(苦笑)

峰宗太郎

今日は「ヒミツの部屋」ですから、これ。

あ、今日は文字起こしはされるのかな?

黑川友哉

文字起こしーズ、バッチリ待機していただいているので、多分、文字起こしされると思います。

峰宗太郎

どうやったら、その方たちをエリミネートできるのかな?(笑)

黑川友哉

いやいやいや〜それはマズイ!(笑)

峰宗太郎

(笑)

いや、それはマズイですね。千葉大学(病院)に1万人ぐらい押しかけることになりかねませんね。

黑川友哉

まあでも、東京都内から来てる方も多いでしょうからね。

あの会場はアクセスがけっこう良くて、神奈川県とか東京都、茨城などから来てる方も多くいらっしゃると思うので……この影響はちょっと無視できないことになるかもしれないな、と思いながら、恐る恐る見ているゴールデンウィーク明けです。

(ここで木下喬弘🔥登場)

峰宗太郎

あー、木下先生が来ました!

安川康介・黑川友哉

おはようございます!(笑)

木下喬弘

すみません、すっかり忘れておりました!(笑)

峰宗太郎

ほら〜そういうことなんですよ!

皆さんも連休ですからね、連休明けはやはりモノ忘れが激しい。

木下喬弘

誰が覚えてたんですか?

安川先生の Slack を見て、急いで入ったんですけど。

安川康介

峰先生が始めていました。

木下喬弘

峰先生、じゃあちゃんと始めていただいていたわけですね?

峰宗太郎

いや、でもタイトルの付け方が分からなくて、こういう有様になっております。

木下喬弘

あ、タイトルなし!(笑)

峰宗太郎

……そういうことで、本日も始めたいと思います。本日は「無題」です。

(全員爆笑)

【「変異ウイルスは空気感染する!」説を検証】

峰宗太郎

いくつか新しい論文が The New England Journal of Medicine(以下、NEJM)に出て、それを元にニューヨーク・タイムズなんかも盛り上がっておりまして、要は変異ウイルスの話なんですけれども。

かなり話題になっているので、今日は変異ウイルスの復習と……復習といっても新しいテーマソングを作ってもらうということは意図ではないんですよ、岡田先生。

(参照)minesohのテーマ

https://twitter.com/eireonaok/status/1386289140816220163

変異ウイルスをザッと見て、それから今日出た新しい論文ですが、「ワクチンは効きそうだよ」、安心だね、というところを見ていきたいと思います。

まず、安川先生どうでしょう? 今回の新型コロナウイルスは空気感染するんでしょうか?

安川康介

そこに行きますか(笑)

これ、すごく議論になっていて、皆さんもツイッターとかいろんなところで「やっぱり空気感染するんだ」みたいなことを聞いていると思うんですけれども。

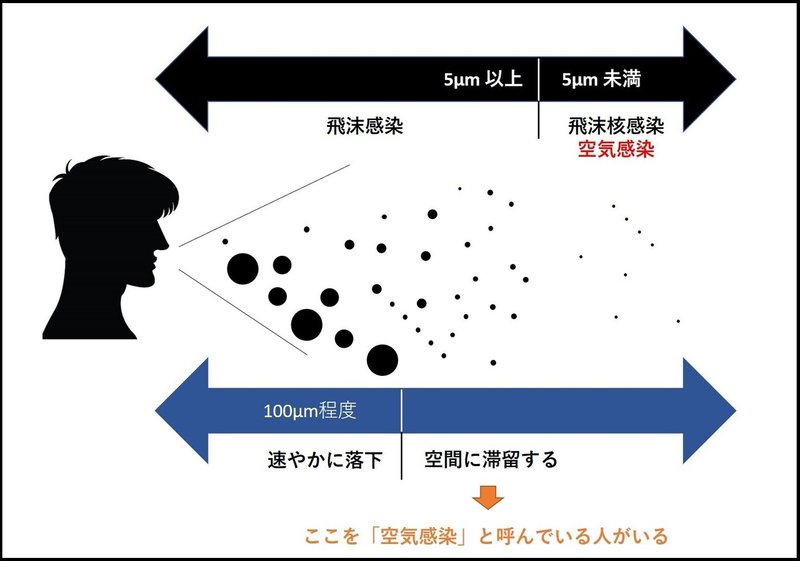

空気感染には元々の厳密な定義っていうのがあります。これは峰先生とよく議論をしていたことなんですが……空気感染する有名なものには、結核菌や水痘などがあります。元々の定義は、5µm 以下のとてもちっちゃい“飛沫核”に乗って、何10メートルも離れたところだとか、そういうところで感染を起こしたりする。それが元々の空気感染の厳密な定義なんですね。

※ µm…マイクロメートル/0.001mm(1mmの1/1000)

今すごく混乱が生じていますが、元々は“空気感染”と“飛沫感染”という二項対立みたいな考え方があり、5µm以下が飛沫核で“空気感染”、5µm以上が“飛沫感染”というような区切りになっています。

昔ある人が 5µm という区切りを付けて、「5µm 以上の比較的大きなものは2メートル以内に落ちるんじゃないか」ということで、飛沫感染はだいたい2メートル以内で起こると考えられ、今回(のコロナ禍で)私たちも「2メートル以上離れてください」といってきました。

最近の研究では、だいたい2メートル以内に落ちるのが 60µm から 100µm ぐらいの大きめな粒で、それ以下のサイズだとけっこう漂って「2メートルを越えて感染を起こすんじゃないか?」ともいわれてきています。

また、距離と飛沫の大きさだけできっちり区切るのはすごく難しい状況にあって、“エアロゾル感染”とか“マイクロ飛沫感染”とかいろいろな言葉が使われているようです。メディアだけでなく科学者の間でもかなり混乱が生じていて、実際に「5µm以下の小さな飛沫によって感染する」という、元々の定義を満たす空気感染が、実際にどれくらい起こっているのかは、あまり実証されていないですね。

5µm以下の小さな粒に、生きた、つまり不活化されていないウイルスというのはあまり検出されていなくて、今、「“空気感染”が起きている!」と騒がれているのは、多分「2メートル以上離れたところで起きている感染」を多くの人が空気感染と呼んでしまっているせいではないかと思います。

なので、元々の「5µm 以下の飛沫核による」という厳密な定義を充たす“空気感染”は、ほとんど起こってないんじゃないかな? というのが僕の考え方で、科学者の間でも割れているところだと思います。

峰宗太郎

ありがとうございます。

ということで、一番燃える部分を安川先生に語っていただいて、僕は楽をしようと思ったんですけども(笑)

お話していただいたように、空気感染、airborne infection、airborne transmission には、厳密な、古典的定義があって「5µm 未満の飛沫で起こる」ということはいわれています。

そうした小さな飛沫でどうして感染するのかというと、乾燥してくるからなんですね。飛沫って最初は湿っていて、大きいものは飛んでいくんですけど、空気中に出ると急激に乾燥します。その乾燥した中でも、ウイルスが培養可能もしくは感染可能な状態で漂い続けるということです。

これには、ウイルスの性状が関係しているんですね。例えば、結核菌、麻疹ウイルス、水痘帯状疱疹ウイルス・ヘルペスウイルスの第3型というものは基本的にかなり強くて、確実に「空気感染するといえる」わけです。これらは 5µm未満の飛沫核でも感染性を保っていることが明らかです。

こういった病原体と今回の新型コロナウイルスでは、ちょっと違うだろうというところが挙げられます。「2メートルを超えた空間に漂っている飛沫を吸い込んで感染する」という現象は起こっているでしょうから、それをなんとか表現したい人たちが、“空気感染”という言葉を流用して使っちゃった、というところが混乱の元です。

図:峰宗太郎のTweet(20.12.14)より

これは「滞留する粒子による感染」ということで、飛沫感染の1種であるといえるでしょうし、本来の空気感染対策、陰圧室管理だとか、N95マスク全員着用だとか、HEPAフィルターを通じた強制換気だとか、そういったことまではしなくていいんじゃないかと。

ただし、例外的な状況ですね、かなり密集したところや密閉空間では、そういった感染が起こっている可能性もありますので、とにかく換気はしっかりしていただくということが大事なんだろう、というところから入りたいと思います。

これが雑談でした。さて……(笑)

【変異ウイルスで「伝播性が上がる」メカニズム】

峰宗太郎

なぜ、空気感染の話から入ったかと言いますと、ヒト集団における感染のしやすさを transmissibility、「感染の伝播性」というんですけども、これが変異ウイルスでは変わっているんじゃないか? というお話からしていきたいと思います。

今日は「変異ウイルス雑学トピックスデー」ということで、1つのニュースに固執するのではなくて、ちょっと変異ウイルス周りの話をしてみます。

まず、どうして、変異ウイルスの伝播性が上がっている、下がっているといわれるのか? ということです。

いろいろなモデリング研究で、growth rate(増加率)、新規陽性者数や新規感染者数ともいえますが、その伸び具合が「従来の、変異のないウイルスより上がっている」というモデルで、推定されるメカニズム。これによって「感染性、伝播性が上がっていると説明が可能だ」ということで、皆さん注目されているわけです。

これは疫学モデルとか、統計学上の数字からいえることなんですけれど、メカニズムから考えてみたらどうなんだろう? ということで、私も少し前にツイートしたんですけれども、ちょっと考察をしてみたいと思っています。

(参照)峰宗太郎tweet

変異ウイルスの伝播性についてのまとめ

https://twitter.com/minesoh/status/1389204754627284997

空気感染についてのまとめ

https://twitter.com/minesoh/status/1334671201696948224

まず、変異ウイルスの伝播性が上がるとしたら、どのようなメカニズムが考えられるか? を上げてみたいと思います。

ウイルスの性質は変わるわけですが、どういう性質が変われば伝播性が上昇するのか? ヒトからヒトによりうつりやすくなるか? に関して考えてみたいと思います。

⚫考察①「ウイルスの排出量が増えること」

感染したヒトの体の中でウイルスが増えやすくなったり、免疫から逃げやすくなって、喀痰だとか飛沫、くしゃみした時の唾に入るウイルスの量が増える場合。これは、感染性、伝播性が上がる可能性があります。

例えば、私が従来型ウイルスに感染したとして、唾1滴に1,000個ぐらいのウイルスが入っている状況だったのが、変異ウイルスに感染した私がいるとして、同じく唾1滴にウイルスが10万個入っているとなると、うつりやすくなりそうですよね。そうであればこれは「ヒトへの感染力が上がった」といえるし、伝播性が上がったといっていいわけですね。

ウイルスの排出量、つまりウイルスの増殖だとか、外に出てきやすくなるといった性質の変化があると「伝播性が上がる可能性がある」といえます。

⚫考察②「ウイルスの排出期間が長くなること」

例えば、今までは「発症2日前からウイルスが出ていて、発症後にも5日間出ていた」ということであれば、計7日間ウイルスを排出していたことになります。

これが「発症後6日間になってしまった」とすると計8日間、この伸びた日数の分、その間に接触する人も増えますから、これもまた伝播性の増加に繋がってくる可能性がありますよね。

⚫考察③「ウイルス自体の感染力や fitness(親和性)が上がる可能性がある」

簡単にいえば、細胞にくっつきやすくなること。例えば、1個のウイルスが飛んできて、安川先生の鼻の細胞にペタッとくっつきます。今までは50%の確率で細胞に潜り込めるぐらいの親和性だったのが、ウイルスが変異してしまうことで90%の確率で潜り込めるようになると、確率論的に効いてくるところがあります。ウイルスが変異することによって、より感染が成立しやすくなると考えられるわけです。

⚫考察④「免疫などの防御機構を突破しやすくなる」

例えば、今までは IgA その他の免疫のファクターで、ファーストライン(第一線)で防げていたウイルスが回避されやすくなる、といった現象が生じてくるとすれば、これも伝播性が上がる可能性があるということです。

これら4つは、ウイルスの性質として大きく変わるところですが、5つ目も考えなくてはいけないです。

⚫考察⑤「環境中の安定性の変化」

ここで空気感染の話題が出てくるわけです。細胞の外の環境である飛沫中、環境中での安定性の変化、こういった問題もあるんです。

今までは、充分に湿った大きい飛沫の中でのみ感染性が保たれていたウイルスが、なんらかの影響で性状が大きく変化することによって、「飛沫核になっても感染性が保たれる」というようなことが起こると、空気感染へ向かうスペクトルですので、より細かい粒子、飛沫でも感染が成立することなどが考えられるわけです。

さて、5つほど仮定を出したんですけど、こういうメカニズムのうち、今回の変異ウイルス、例えば B.1.1.7 というイギリスを中心に広がった変異ウイルスでは伝播性が増加しているんじゃないかといわれていますが、どれが1番効いていると思われますか?

黑川友哉

効いているとしたら……やはり、細胞に侵入しやすくなるというのはけっこう効いてるのかなというイメージを持っています。

峰宗太郎

そうなんですよね。イメージとしては、それを考える方が多いです。

そして、もう1つ、実験しやすいんですね。

どう実験するのかというと、まず、実際のウイルスを組み換えて実験することができます。また、変異したウイルスを採取してきて、それで実験をすることも出来ますが、よく行われるのは“シュードウイルス”(pseudovirus; pseudoは擬似の意)というものを使うんです。

これは、別のウイルスの表面のタンパク質、スパイクの突起だけを、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質に取り換えて、そのウイルスが細胞に侵入できるかどうかをチェックするんですね。

変異ウイルス関連では、「スパイクタンパク質の何番目に変異がある」というお話をしてきました。N501Y、E484K、E484Q だとか、L452R だとか……いろいろ出てきましたけれど、部位の名前、特に「スパイクタンパク質の何番目」ということがいわれているわけです。そういうスパイクタンパク質を使って実験していきますが、細胞の表面にくっつきますので、性質が変わった時に見やすいのですね。

親和性が増加する、つまり「細胞に、よりくっつきやすくなる」、こういった事象は実験的に観察しやすくて、論文も書きやすいのです。実験がしやすいということもあって、話題にもなる。

B.1.1.7 というイギリスを中心に広まった変異ウイルスでは、変異が何か所あるかというと、少なくとも23か所あるとされています。

これは、スパイクタンパク質にある変異だけじゃないんです。ウイルスが自分自身を増やすタンパク質だとか、自分の構造を安定させるタンパク質だとか、そういったところにも変異が入っているんですね。

これらの性質の変化、「スパイクタンパク質以外の部分にある性質の変化」を検討した論文って、どのくらい出てると思われますか?

安川康介

いや、ほとんどないと思います。

峰宗太郎

はい、おっしゃる通り、実はないんです。

スパイクタンパク質以外の研究は時間が掛かりますし、もう、どれから見て行くか分からないから仮説ドリブンになる。仮説ドリブンで仕事をしようとすると、やはりスパイクタンパク質に注目しちゃうのが早い、という話なんですよね。

※ 仮説ドリブン…事前に設定した仮説を検証することで研究を進める方式

今、私が①から⑤まで上げたメカニズムも、実は「スパイクタンパク質の変化によって起こっている」ということは、誰も証明できてもいなければ、言及もできていない状況なんです。「N501Y が原因で伝播性が上がっている」ということは、誰も証明していないわけです。

③で挙げた「N501Y があるとウイルスの fitnessが上がる」、ウイルスと細胞との親和性が上がる、というのは証明されています。これは実験しやすいから証明されているんですけれど、その他の22か所ある変異が効いている可能性がどのくらいあるかというと、これは「かなりある」と私は踏んでいます。

そうした他の変異によって、「ウイルスの排出量が増える」、「排出期間が長くなる」、「免疫の防衛機構の突破の仕方が変わる」、そういったこともあり得ると思うんです。

いろいろなところで、「N501Y株という呼び方はいろいろな意味で間違いだ」とは指摘しているんですけれども、「N501Y株」 という呼び方自体も不適切な上に、さらには「N501Y があるから伝播性が上がる」といった短絡的ないい方をしているのはよろしくないだろう、というのが、今私がいいたいことなんです……少しは伝わりましたでしょうか?

安川康介

すごく伝わりましたし、すごく大事なところだと思うんですけれど、これを日本のメディアとかの限られた時間で説明するのは、なかなか難しいなと思うんですよ。

排出量だとか、期間だとか、増殖能、くっつきやすさ、環境での安定性といったふうに分けて検討した研究って、ほとんどないので…… B.1.1.7 に関しては「排出期間が長くなるんじゃないか」というプレプリント(査読を通過する前の論文)も出ていて、それももしかしたら関係あるんじゃないかなとは思っているんですけれども。

そう考えると、何がどう影響して、どう伝播性を上げているかというのは、本当に難しいですよね。(研究を)やろうとしても、かなり難しいのかなという気がします。

峰宗太郎

安川先生のご指摘通り、実は B.1.1.7 に関しては排出期間が長くなっている可能性があります。

もう1つは、Real-time PCR という定量的な PCR をすると、ウイルスの量(RNAの量なんですが)、皆さん大好きな Ct値というのが出てくるんですけども。その Ct値などを比べた研究などでも、簡単にいうと「ウイルスの排出量」ですね、これも、B.1.1.7 では増えているという傾向がみられています。

※ Real-time PCR…PCR の増幅産物をリアルタイムでモニターして解析する手法

そういうことを考えると、複数のメカニズムが効いている可能性があって、メカニズムからしてもけっこう難しい……何がいえるかというと、疫学モデリングで原因として推定している、いわゆる「伝播性の上昇がある」と説明しやすい事象でも、実際にはもっと複合的な要因が起こっていて、モデルで説明してることが「正しいかどうか、よく分からない」ということにも繋がるんですね。

この議論は、コミュニケーション上でもかなり慎重に伝えないと、サイエンティスト同士でもよく分かっていない人がいっぱいいます。

モデリングだけやってる人には分かっていないこともあるし、メカニズムだけやっている人には分かっていないこともあります。

皆さんで情報共有して、よくよく、何が「分かった」「分かってない」の整理をして議論しなければいけない、ということも伝えておきたいなと思います。

ちなみに、スパイクタンパク質は、中和抗体というワクチンを打った人や一度感染した人に出来る抗体のターゲットになっているのは確実です。

ワクチンが効きにくくなるだとか、また感染しやすくなる、再感染が起こりやすくなる免疫回避、これにスパイクタンパク質の変異が1番効いてくることは、メカニズムからいってほぼ間違いないだろうといわれています。

それでは、今話題になってる変異ウイルスを、振り返っていきたいと思います。

どんなものが話題になっているかというと、イギリスを中心に広まった B.1.1.7、南アフリカを中心に広まった B.1.351、ブラジル中心に広まった P.1 に加えて、ニューヨークシティで広まった B.1.526、カリフォルニアで広まった B.1.427 と B.1.429、インドで広がっている B.1.617 といったものが騒がれています。

こういった変異ウイルスはすべて、特徴的なスパイクタンパク質の mutation(変異)を持っています。

変異としてどんなものがあったかというと、B.1.1.7、B.1.351、P.1 に含まれている N501Y、日本のニュースが大好きな N501Y ですけれど(笑)、これが何に関わっているか、よく分かりません。先ほど申し上げたように、「伝播性の上昇に直接関わっている」という証拠がないんですね。

その代わり、fitnessに関わる部分ですね、細胞にくっつきやすくなることは分かっています。

また、免疫にはあまり影響しない、ワクチンがよく効くということは分かっていて、これに騒ぎ過ぎることは意味がないだろうと思っています。

それから、D614G という P.1 に含まれていた変異、これは2020年に中国から広まったもので、これも大きな影響はないだろうといわれていんですが、実はこれがあると伝播性がやや上がっているという報告が、あり動物実験もされています。

これに関して、さほど問題にならない理由の1つは、ワクチンが完全に効くということです。

また、E484K、アメリカでは EeK (イーイーケー)だとかイークと呼ばれている変異があります。これが問題で、いわゆるワクチンの効きにくさ、中和抗体の中和性に関わっているということで、非常に注目されています。

同じ484番目の EがQ に変わった E484Q という変異では、今インドで大流行している B.1.617 が知られています。これ以外にも K417、L452R、Q677、その他いくつかありますけれども、この E484 というところが今まで注目されていたわけです。

この E484K という変異を含んでいる代表例が B.1.351 という南アフリカを中心に広まった variant(変異体)となります。

【変異ウイルスへのワクチンの効果】

峰宗太郎

残り時間は少なくなりますけど、開始がちょっと遅かったので、許していただきたいと思います。

本日付の The New England Journal of Medicine に「ファイザー製ワクチンは南アフリカ変異型に対してどのくらい効果があるか」ということが分かる、エディター(編集部)宛のレター、correspondence が入っていました。

それから、ノババックス(米国のバイオ医薬品企業)という会社が作っている NVX CoV2373 というワクチン、組換えタンパクナノパーティクルワクチンですけれど、この検討結果、こちらは original article(原著論文)が出ていました。

結論から言います。

まず、ファイザーのメッセンジャーRNAワクチン、日本にも入ってきているものです。「この PCR confirmed infection、要は感染予防効果が、イギリスを中心に広がった B.1.1.7 に対して89.5%程度、南アフリカを中心に広まった B.1.351に対して75%程度あると、確認が取れたよ」というショートな correspondence が出ています。

どこで検討したかというとカタールで、そんなに大きな人数ではないですけれど、しっかり比較をしていて、ある程度信頼性のある結果だろうと思っています。ぜひ NEJM のページを見ていただきたいと思いますが、この correspondence を細かく検証したいわけではなくて、イギリスで流行った B.1.1.7、南アフリカの B.1.351 にも、ファイザーのワクチンが「ある程度、効くってよ👶」ということで、安心していただきたいということです。

もう1つ、original article として出ているノバックスのワクチンに関してですが、これも南アフリカで広まった B.1.351、この変異体が非常に多く含まれている状況で試験をした、その結果です。

先ほどのファイザーのワクチンのものは effective(実際の)、リアルワールドでのデータでしたが、こちらのノババックスのものは vaccine efficacy(ワクチンの有効性)、発症予防効果などをみる規格試験を行っていると。こちらの場合は有効性が60.1%程度。これを B1.351 だけでみても51%あるということです。

ファイザーやモデルナのワクチンに比べて、効果が低めにみえるのは事実なんですが、B.1.351 において下がりすぎるということはなさそうだ、少なくとも51%はあるという状況で、元が60.1%あって、B.1.351 に限ると51%と、まあ「全く効かないわけではないよ」ということですね。

ここまでダ〜〜〜ッと話してきてしまってるんですけども、何かコメントありますか?

安川康介

この論文、特にカタールのものはすごく重要で、今までメッセンジャーRNAワクチンが変異ウイルスにどれくらい効くのか、情報がほとんどありませんでした。

ファイザーのプレスリリースでは、800人規模の400人対400人ぐらいで、かなり効いたというのがあったんですけれど、それも「感染者9検体中6検体が B.1.351 だった」というぐらいで、はっきり分かってなくて。

「ものすごく効くんじゃないか?」とメディアで流れていたんですが、以前お話したように、信頼区間という「実際はどうなのか?」を表す部分はかなり幅があって、はっきり分かっていません。カタールのものは、それなりに数があるものなのですごく重要だなって思いました。

ただ、なぜこれを correspondence というすごく短い論文にまとめてるのかが、ちょっと不可解なんですよね。supplementary(補足資料)という、実際の論文になっていない付属の情報を読むと、かなり丁寧に解析してるような印象も受けるので、なぜこういう短い論文にしたのかが分からないですね。

これを読むと、B.1.351 に対して75%ということなので、もちろんすごくいいんですけれど、やはりそれなりに効果が落ちるというのが、この研究で分かったことなのかな、ここはすごく重要です。

ファイザーもモデルナも、変異ウイルスに対応したワクチンを作って臨床試験を開始しているので、僕たちはもう(ワクチンを)打っていますが、もしかしたら、そういうのも接種することになる可能性がある数字なのかな、と思いました。

峰宗太郎

ありがとうございます。

Taka先生から何かありますか?

木下喬弘

そうですね……けっこうボリュームの多い回で……あの〜これ、文字起こしが普段の3倍ぐらい大変なんじゃないかと思いますけど(苦笑)

峰宗太郎

きゃっは〜👶

木下喬弘

それは頑張ってもらうとして(笑)

【延長戦! 本日の(すごく長い)まとめ】

木下喬弘

いろいろ説明があったので、ちょっと難しかった人もいるかなと思うので、いくつか回収できたらと思うんですけど。

まず、ウイルスの変異によって伝播性が上がるかどうか問題で、5つのメカニズムを教えていただきました。

「Fitness が一番見やすい」というのは、よく分かりますよね。

実験室の中で、ウイルスと受容体の結合とかを直接的に調べたら分かると。単発の変異に対して調べることができるから、N501Y を持っていると fitness が上がるとか、E484K を持っているとどうだとか、個別に調べることができると。

まず、ここはいいですか?

峰宗太郎

その通りです。

木下喬弘

他にも、ウイルスの排出量が増えるとか、ウイルスの排出期間が長くなるとか、そういうことが関与している可能性もあって、これはメカニズム的には当然起こりうるわけだけど、基礎研究のところで調べるとなると、けっこう難しい。かつ、スパイクタンパク質の変異以外のところでも起こりうるということですか?

峰宗太郎

その通りです。

木下喬弘

この部分は要は、基礎研究としてどのメカニズムか? ということと、実際にヒトからヒトにうつる感染の効率がどのくらい上がってるか? という、モデリング研究のパートに分かれるわけです。

ただ、モデリングパートで、例えば、30%ぐらい感染性が上がっているからといって、どの変異がどれだけ寄与してるかは分からないので、基礎研究の立場から明らかにするのはかなり難しいということですね、最初の2つのメカニズムは。

峰宗太郎

そうなんですよね、うん。

木下喬弘

あとは、免疫回避がある、当然これも伝播性を上げるよ、というお話がありましたが、これはスパイクタンパク質の問題ですね?

峰宗太郎

それが大きいですね。

木下喬弘

E484K とかがあると、そもそも免疫回避があるわけじゃないですか。

ということは、それはもう自動的に「伝播性が上がるだろう」というふうに考えていいわけですか?

峰宗太郎

これはなかなか難しいところです。

E484K の免疫回避というのは、非・変異ウイルスに対する中和抗体からの回避なんですよね。だから、E484K があるものに先に感染してしまえば、それに対する抗体はしっかりできるわけです。

木下喬弘

なるほど。

峰宗太郎

解釈が難しいんですよね。その人の免疫状態、再感染なのか、ワクチンを打っているのか、などによって、ちょっと変わるんです。

木下喬弘

あーなるほどなるほど……これ、ちょっと難しい。

とにかく、伝播性の上昇にも免疫回避の問題が関与しているけれど、そもそも「免疫回避ってなんやねん! いろいろあるんや!」って話ですね。

E484K の免疫回避というのは「E484Kのウイルスに対して従来のウイルス(E484K のないウイルス)の抗体はあまり効かないよ」ということで、E484K のウイルスに既にかかってその抗体を持っている人には問題にならないから、例えば、そういう集団の中に入ったら、「E484K が伝播性に影響するとは限りませんよ」という問題があるということ。

これはちょっと、ややこし過ぎるので置いておきましょう……まあ「E484K があったら即、伝播性が上がるとか、そういう簡単な問題じゃない」ということだけ伝わればいいかなと思います。

そもそも空気感染するかどうかの話から始めて、空気感染の話に最後着地しなかったんですけど(笑)

環境での安定性なども、変異が起こると変わる可能性があるという話だと思いますが、これは今知られている変異ウイルスに関しては、どれぐらいのことが分かってるんですか?

峰宗太郎

はい、全く分かっていません(きっぱり)

木下喬弘

ふふふ……(笑)

最初に出たオリジナル(従来)の SARS-CoV-2、このウイルスは、あまり小さい飛沫核ぐらいのレベル、つまり5µm 以下ぐらいの大きさのサイズになると感染性を持たないとか、初めはそういうスタートをしました。

ただ、変異を重ねるごとに、小さい粒子になっても感染性を有するようになったとか、そういう可能性もあるということですか?

峰宗太郎

そういうことですね。それは可能性はありますね。

木下喬弘

なるほど。

そもそも「新型コロナウイルスは空気感染するかどうか?」という命題自体がナンセンスっていう話もあるわけですね。

峰宗太郎

そうですね。まあ程度の問題です、どの程度の可能性があるかということですね。

特殊な条件を作れば、空気感染も起こすことは出来ると考えられるんです。

ドラムといって、いろいろ粒子を作って、人工的にどの程度ウイルスが保たれるかを調べることができるんです。これだと、あまり乾燥しないものだと、すごく細かい粒子を作ったりもできるんですよね。3µm ぐらいの粒子でも、まだ培養可能性のあるウイルスが保たれているか、というようなことを検討していたりするので。

状況や相対湿度ですとか、その時の気流の状態だとか、ヒトがどのくらいの飛沫の量を出しているかとか……本当にいろんなことによるので、程度の問題というところがあるんですよ。

木下喬弘

培養可能なウイルスが 3µm の粒子で検出されたからといって、それが人に感染を起こすとも限らないですよね。

ポイントとして「空気感染するかどうか」は、学術的な議論も重要ですが、聞いていただいている人には、きっと「2メートルを超えてもうつるかどうか?」ということがより重要だと思います。飛沫感染の定義の範囲内で、2メートルを超えて滞留した粒子によって感染をきたすということは有りうるし、実際に、それはおそらく起こっている。

なので、換気の悪い場所では2メートルの距離を離せば大丈夫!というわけではないという注意喚起が重要かな、と思うんですけど、この点どうですか?

峰宗太郎

これはもう、その通りですね! 3密なんて典型的なそれですよね。

ソーシャルディスタンスで 2メートルという距離はよくいわれますが、2メートル未満で落ちていくような大きな粒子の方が感染性が高いことは、当然想定されます。ウイルスがたくさん入ってますからね。

ただ、2メートルを超えて空間に滞留する粒子を吸入することによる感染は、当然起こりうると考えられていまして、非常に重要だということです。

いわゆる学術的な空気感染ではないですが、漂っている粒子で2メートルを超えているものでも感染しうるよ、ということですね。

そこに問題意識を持った最初の人が、“エアロゾル感染”という言葉を使ったんです。問題意識としてはとても重要で、注意喚起することは間違いではないですね。

木下喬弘

ありがとうございます。

WHO(世界保健機関)の記載に関しても、「2メートルを超えていても、滞留するウイルスで感染することがあるから気ぃつけや!」という理解でまとめるのがよさそうですね。

峰宗太郎

そうですね、その通りです。

木下喬弘

最初の問題提起に戻りますけれども……その環境における感染性の増加というのは、すなわち(粒子が)細くなっても感染するような変異をしているかどうかは、全く分かっていないということですね。

峰宗太郎

はい、そうです。

木下喬弘

ありがとうございます。

これでだいたいラップアップ出来たと信じたいんですけれども(笑)

他の先生のコメントがあれば。

峰宗太郎

今日は延長が長くなっておりますけれども、黑川先生、何かありますか?

黑川友哉

聞きたいことはいろいろあるんですけど、「延長が長い」って言われると聞きづらいんですけど(笑)

峰宗太郎

どんどん聞いてください!

あの、お忙しい皆さまは「よい1日をお過ごしください」ということで(笑)

(登壇者一同、苦笑&爆笑)

黑川友哉

それでは聞かせていただきます(笑)

スパイクタンパク質が実験室レベルで確認しやすいというのは、私もその通りだと思っていまして、そうした認知しやすいところを報道するって、かなり認知バイアスがかかりやすいところだなと思っているんですけれど。

このスパイクタンパク質の変異というのは、1種類だけ、例えば N501Y だけで、伝播しやすくなるとか細胞に取り込まれやすくなるという話ではなくて、いくつかの変異が同時に、複合的に起きた時に、スパイクタンパク質の構造や性質がまた変わる可能性があるんじゃないかな、と思っているんです。

そうなると、この mutation 一つ一つが(ウイルスに)どういう性質をもたらすか? という議論も、ちょっとナンセンスなのかな、という気がするんですけど。その点っていかがなんでしょうか?

峰宗太郎

これはいろんな組み合わせですとか、複数の変異を持っているタイプのシュードウイルスを作ったりして、検討されています。

それぞれの責任箇所の寄与度がどのぐらいだとか、組み合わせた時に違う性質が出て来ないかだとか、過失の程度が変わらないかだとか……そういったことは検討されてますが、これは非常に複雑な問題です。

変異が1つや2つならいいのですが、3つ以上になると組み合わせが突然増え始めますから、実験するにしても限界があります。「どの変異が1番効いているか?」ということに関しても、なかなか突き詰めるのは難しいのが現実なんですよね。

黑川友哉

分かりました。

多分そうだろうなと思いながら、聞きました。ありがとうございます。

峰宗太郎

1つだけ追加しますと、変異とかを見るときは、これはヒトのがんなどでもそうなんですけれど、よく行われるのは「recurrent(反復性のある)な mutation」というのを探すんです。

それぞれ違う状況で得られた、今回の場合は変異ウイルスですけれど、同じ種類の変異が出てきた(これが反復性、reccurentの意)時には、やはり「そこに何らかの意味があるんだろう」と考えるのが一般的なんですよ。

そういう意味で、N501Y とか D614G とか E484K とか、今話題になっているものは、いろいろな変異ウイルスから見つかります。これには、なんらかの意義があるのだろう、ということで特に注目されています。「選択されやすい性質」があるのだろうというわけです。

もちろん「そこに理由がある」と目をつけて、科学者が優先順位を付けて研究するならば、非常によい目の付け方であることは確かなんですね。ただ、それがすぐ結論に繋げられないのが難しいな、いうところです。

さて、皆様から何もなければそろそろ閉めたいと思いますけれども、岡田先生、何かございますか?

岡田玲緒奈

僕はあとはシュードウイルスの細かい作り方というマニアックなことを知りたいだけなので、ここでは聞けません!

峰宗太郎

今度一緒に作りましょう!

岡田玲緒奈

いいですね !(喜)

峰宗太郎

私もシュードウイルスを作るのは慣れています(笑)

今日はごちゃごちゃした感じで……空気感染から始まり、変異の状態を見て、新しい論文を2本、タイトルと結論の部分をかい摘んでお話しました。

変異ウイルスの話題は、今もいっぱい出てきていますが、これは、変異ウイルスを知っていただいて……性質が変わっているのも事実で、やたら騒いでいる方もいますし、特に空気感染をやたらと「警戒しろ!」といっている、いかにもな方もネット上で目立ってきていますけれども。「基本的な対策は、個人のレベルでは変わらない」ということは、再度強調しておきます。

しっかり、3密を避けてていただいて、マスクをしていただいて、距離を取ることも重要です。

それから、手を洗うという手指衛生、これも当然重要です。体調が悪ければお外に出ない、流行期にリスクのある行動はしない、人との集合を避ける……そういったことを、たんたんとやっていっていただければ。

変異ウイルスといっても、イギリスやイスラエルのロックダウンで見られたように、ワクチンの力がまだ出ない状況であっても抑えることはできるはずですから。ここは恐れ過ぎず、正しく知って、面白い科学的な議論は「何か言ってるな〜」ぐらいに捉えつつ、予防を続けていただきたいというのが、今日の Take Home Message……日本の皆さんはこれから職場かな? みたいな状況ですけれども。

では、本日はこれで終わりたいと思います。

日本の皆さん、よい1日を、おおおおおおおお(突然の韻踏み?)お過ごしください!

(登壇者、一斉に突っ込み&笑)

アメリカの皆さん、おやすみなさい!

ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?