菅首相の発言について、感染拡大下での医療体制について議論しました。(8月4日こびナビTwitter spacesまとめ)

※こちらの記事は、2021年8月4日時点での情報を基にされています。※

2021年8月4日(水)

こびナビの医師が解説する世界の最新医療ニュース

本日のモデレーター:安川康介

安川康介

おはようございます。

峰宗太郎

それでは日本のみなさま良い1日をお過ごしください👶

黑川友哉

終わらない終わらないまだ終わらないで!

安川康介

ありがとうございました🥦

さっそく始めます。

今日はちょっと暗い話をしてしまいます。

みなさんもご存知の通り日本は感染者数が増えてきています。

僕はアメリカに居るのですがものすごく心配しながらニュースを追っている状況です。

東京でも昨日8月3日に感染者が3,709人だったと報じられて更に陽性率が20.1%とのことです。

「救急医療の東京ルール」というものがあります。

これは「救急隊による医療機関への受け入れ要請または選定開始から20分以上経過しても搬送先が決定しない事案」というもので、この適用数が増えていて97.3件ありました。

入院療養調整中も8,417人と、増えてきています。

参考:東京都内の最新感染動向

https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/

東京都新型コロナウイルス感染症対策サイト

緊急事態宣言が発出され、東京、沖縄、埼玉、千葉、神奈川、大阪6都府県になりました。

これを受けて菅総理大臣が新型コロナウイルス感染症の医療提供体制に関する会議を開催して声明を出しました。

しかしこのコミュニケーションがあまり良くなかったんではないかということで、一部のニュースでは、

・中等症以下は自宅療養が基本になるのか?

・これは患者さんを見捨てている

というようなコメントが多くありました。

僕が YouTube 等で日本の報道を見ていても結構批判の声が大きいと感じています。

【政府の示した新型コロナウイルス感染症の新たな医療体制】

新型コロナウイルス感染症の医療提供体制に関する関係閣僚会議

http://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/actions/202108/02kaigi.html

出典:首相官邸HP 2021/8/2

それでは詳しく具体的な発表を読んでいきます。

令和3年8月2日、菅首相は、総理大臣官邸で新型コロナウイルス感染症の医療提供体制に関する関係閣僚会議を開催しました。

会議では、新型コロナウイルス感染症の医療提供体制について議論が行われました。

総理は、本日の議論を踏まえ、次のように述べました、

ワクチン接種の進行と、感染者の状況の変化を踏まえて、医療提供体制を確保し、重傷者、中等症者、軽症者のそれぞれの方が、症状に応じて必要な医療を受けられるよう、方針を取りまとめました。

重症患者や重症化リスクの特に高い方には、確実に入院していただけるよう、必要な病床を確保します。

それ以外の方は自宅での療養を基本とし、症状が悪くなればすぐに入院できる体制を整備します。

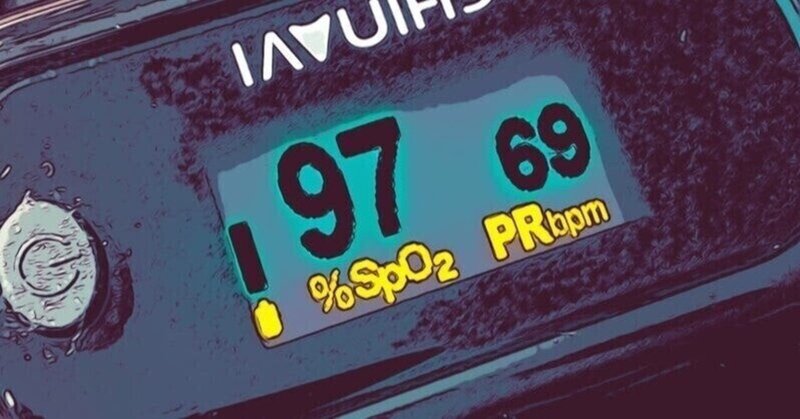

パルスオキシメーターを配布し、身近な地域の診療所が、往診やオンライン診療などによって、丁寧に状況を把握できるようにします。そのため往診の診療報酬を拡充します。

家庭内感染のおそれがあるなどの事情がある方には、健康管理体制を強化したホテルを活用します。

さらに、重症化リスクを7割減らす画期的な治療薬について、50代以上や基礎疾患のある方に積極的に投与し、在宅患者も含めた取組を進めます。

こうした方針の実施に当たっては、医療関係者の方々の更なる御協力が不可欠であり、私から、明日にも、医師会や病院関係者の方々に直接お願いさせて頂きます。

というようなことが書いてあります。

今まで中等症Ⅰは基本的には入院することになっていたので、この菅首相の声明や報道を受けて「中等症でも入院できない。重症化した人しか入院できないのか?」と Twitter 上やそれ以外でも多く議論されています。

ここで重症度に関しておさらいします。

Table.1 国が定める新型コロナウイルス感染症の重症度分類

参考:

新型コロナウイルス感染症 診療の手引き第5.1版

https://www.mhlw.go.jp/content/000801626.pdf

出典:厚生労働省 2021/07/05

国が定めている軽症は、酸素飽和度96%以上で

・呼吸器症状なし

・もしくは咳のみで呼吸困難なし。

・いずれの場合も肺炎所見を認めない。

中等症Ⅰは、

・酸素飽和度が93から96%で呼吸困難、肺炎所見有り。

・入院の上で慎重に観察。

・低酸素血症があっても呼吸困難を訴えないことがある。

・患者の不安に対処することも重要。

中等症ⅠⅠは、

・酸素飽和度が93%以下、酸素投与が必要な状態。

と診療の手引きには書いてあります。

これまでは、

中等症Ⅰも基本的には入院させた方がいいということでした

東京の重症度の基準は国とは異なり ICU に入室というのがなく、人工呼吸器か ECMO の使用となっています。

ただ菅首相の Twitter を読むと結構重要な補足が書いてあります。

今聞いていただいている方は菅首相の Twitter に何が書かれているかをちょっと確認していただきたいんです。

そこには「重症患者や重症化のリスクの高い方、すなわち、中等症者のうち、酸素投与が必要な方や糖尿病などの疾患をお持ちの方には、確実に入院していただき、それ以外の方々も症状が悪くなった場合は、必ず入院できる体制を整備」すると補足されています。

参考:

菅総理大臣 Twitter 2021/08/03

https://twitter.com/sugawitter/status/1422505970119241734?s=20

これを詳しく読むと中等症は入院しないということではなく、中等症Ⅰは必ずしも入院にはならず、中等症Ⅱは必ず入院させるというメッセージかと思います。

ただ、田村大臣は会見で「中等症でも比較的軽い方は在宅をお願いしていく。場合によっては在宅で酸素吸入することもあり得る」と中等症Ⅱでも在宅になってしまうかもしれませんよという別のメッセージを出していて多くの方が混乱している状況だと思います。

これに関して僕は本当にいろいろ思うところがあるのですがほかの方の意見をお聞きしたいと思います。

今回のこのニュースに関してご意見のある方はいらっしゃいますか?

はい峰先生が早かった。

峰宗太郎

早いですよ。

基本的に政府がどう言おうが医療リソースっていうのは、ある程度しか拡大できないわけです。

病床数を1年間なんで増やしてこなかったんだと、すごく怒っている人もいますが、もちろん病床ベッド数だけなら増やせるとはいえ、ベッドだけ増やしてもどうしようもないんですよね。

お医者さん、ME( Medical Engineer:メディカル・エンジニア 臨床工学技士)さん、看護師さん、といった、いわゆる手当てする人もセットで増やして診られるキャパシティを増やしてこなければならなかったわけですが、それも限界があって、ある一定以上は増えないわけです。

しかもこれは人を育成するということですから指数関数的に増えるということはないわけですよね。無いですよね?安川先生?

安川康介

はい。

峰宗太郎

そうすると患者の方は感染爆発すれば容易に指数関数的に増えるんですよね。

軽症者が増えれば軽症者が増えたのに伴って中等症者も増えるわけです。

中等症者が増えると重症者も増えていくということになるわけです。

いくら偉い人が何を言おうと、厚生労働大臣が何を言おうと、感染爆発してしまえばあっという間に入院キャパシティーは超過するわけです。

そうした時にいくら中等症者以上は入院させると政治家が言ったとしても、無いものは入院させようがないんですよね。

感染爆発してしまった責任はもちろん舵取りにもあるという面はあるんでしょうが、これは国民の全員の行動にもかかってきているわけです。

そのように考えると、これは当然政府や行政に医療体制へ最大限のことをしてもらうことが必要なんですが、どこに怒りをぶつけてもどうしようもない天災なんですよね。

そうすると、できることをするしかない。

結局、重症化が見込まれるリスクの高い方から優先的に入院させるという方針にはなるんでしょうけど、では中等症で入院してる人はそれよりもリスクが高い人が来るから追い出せ、ということができるかというと、これはできないわけですよね。

そうすると変な話、早いもの勝ちみたいになったり、今度は先ほど安川先生が紹介してくれた「東京ルール」という、要は「たらい回し対策」なんですが、ああいうものを出動しても、診られるベッドがなければ結局はクルクルクルクル回ることになってしまうのは仕方がないところなんですね。

そういうことをすべて総合して何が言いたいかというと、人智を尽くすということをしなければいけないんですが、尽くすならば医療体制の強化というよりはまず、もっと人と人との接触を減らすことを真剣に広報して、国民の皆さんに届くような声を出していくことのほうが優先じゃないかと思っています。

医療体制に関して、色々と言うことはもちろん大事なんですが、それよりも広報を官邸のホームページにもっとバンバン載せてください!と。

そういうところにちょっと怒りを感じていますね。

安川康介

ありがとうございます。

本当にそうなんですよね。

これ以上感染者を増やさないということがものすごく重要です。

治療の体制をどうしていくかということはもちろん重要なんですが、それと合わせて本当にこれ以上感染者が増えないようなことをしないと、どんどん増えてきてしまうので、そこは懸念しているところです。

前田先生、ばりすた先生、おると先生、何かあればお願いします。

前田陽平(Twitterネーム「ひまみみ」)先生

なるほど。

Facebook も見てみたら、菅首相が Twitter で言ってるのと同じようなことが掲載されています。やはり僕も峰先生と同じで、全体的なコミュニケーションバランスの悪さをちょっと感じます。

「心配しないでください」という側面をむしろ強く出したメッセージになってるなと思います。つまり「医療体制も限定的になるけれども何とかしていく。重症中等症Ⅱ以上の人もなんとかしていくし、ロナプリーブもあるし」というメッセージを強調しているのがちょっとバランスが悪いかなと思いました。

まず状況として相当悪いということや、みんながこのままの行動様式を続けるともうちょっとどうしようもなく感染爆発してしまうこと、というより既に感染爆発し始めてるんですが、

そういう状況だという説明をしていません。

それから、ワクチンも打てる人はとにかくどんどん打っていくという事をもっと言わないといけないと思います。

全体的な発信がちょっと悪いかなと。

「僕たちやるべきことやってるよ」という言い訳のためのコメントが多い印象でそれがすごく残念でしたね。

安川康介

ありがとうございます。

今回の発表はものすごく重要なことなんですが、やはりちょっと情報が足りないのかなと。

逆に心配になってしまう方がいるかもしれません。

こういう発表をする場合は、本当に丁寧に、詳しすぎるぐらい情報を出さなければいけないんですが、今回は「基本的には中等症は入院させない」と受け取られても仕方がないような情報の発信だったと思います。そこはもう少しうまくできたのではないでしょうか。

前田陽平先生

もう一点。

以前から西浦先生(西浦博 京都大学大学院教授)が言っていたように、結局ここまで来たら接触を減らしていくしか無いと思うんです。

「自粛、自衛してください」ということを聞いたことがない人なんて、たぶん誰もいません。

政府側も「やってくれる人はやってるし、やってない人に言ってももう通じない」という考えになっているのかもしれません。

実際 Twitter などでもそういう傾向がちょっと見えますよね。

みんながそういうことを訴えるフェーズは過ぎてしまったような。

もし政府が「できる人はやってくれてるし」と考えているならとても残念に思います。

安川康介

ありがとうございます。

ばりすた先生何かありますか?

ばりすた先生

ありがとうございます。

僕もこの話題については、昨日の夜からすごくツイートしていました。

デルタの流行で今後の新規感染者数が物凄い勢いで増えていくことがかなり現実味を持っているというのが、確実な状況です。

前田先生がおっしゃったように、やってくれてる人はやってくれてる、しかし聞いてくれてない人はほとんど聞かずに、店を営業してしまったり、そこで人の行き来や人の接触が非常に増えている状況です。

これまでと同じようなメッセージを発し続けても、結局あまり人流の抑制には働かないだろうというのは、自分でも発信をしていて他の皆さんの反応を見ているとなんとなく思うところです。

そうなるとやはり、もう少し政府から危機感を持ったコメントを出さなきゃいけないのかなと感じています。

ひょっとしたら、私権を強制するようなことが今のところ行いにくいというのはあるのかもしれませんが、そこで結局これまでと同じようなメッセージをなあなあに出していてもどんどん感染者が増えていくだけだというのが、非常にもどかしく思います。

安川康介

そうですね。

ありがとうございます。

緊急事態宣言ももう複数回やっているわけなのでまた出たかという感じであんまり行動抑制につながっていないところもあるように思います。

ちょっと僕からいくつかコメントをします。

こびナビは新型コロナワクチンに関する情報提供する団体です。

これから話すことはあくまでも僕という臨床医個人の感想だと思ってください。

そもそもこの日本の重症度分類ですが僕はちょっと不思議だったんですね。

「中等症」が多くの人にとって分かりにくいのです。

ほかの国では中等症のうち中等症Ⅱは重症になっているんですね。

日本の重症度分類は去年のかなり早い段階で作られたものなんですが、その時点から中国やアメリカで使われているものとはちょっと違っていました。

なぜわざわざ少し違う重症度分類を作ったのかは調べた限りでは分かりませんでした。

それはさておいて。

自宅療養している方にこの重症度分類をどこまで適応できるのかという点に問題があります。

例えば自宅療養者の中で軽症と中等症Ⅰを線引きするのはすごく難しいのです。

なぜかというと酸素飽和度が下がっていればほぼ肺炎はあるだろうとしていいんですが、一方である程度の酸素飽和度が保たれている方は胸部のレントゲンや CT検査をしないと肺炎は分かりません。

でも経験的に症状がある程度進んだ方だとほとんどの場合に肺炎があります。

感染拡大初期の頃の「PCR検査よりも CT検査をした方が感度が高い」という報告もあるくらい肺炎は調べたらある方が多いです。

軽症に分類されている人でも、レントゲンではわからなくても CT検査したら中等症Ⅰだったということはよくあることだと思います。

レムデシビルは日本では中等症Ⅰで酸素がまだ必要ない方には使うことがありますが、アメリカでは酸素投与の必要が無い方に関しては基本的には使用せず、リスクの高い方に対しては考慮してもいいことになっています。

ですからアメリカでは日本でいう軽症と中等症Ⅰの場合で治療薬の選択はあまり変わりません。

もちろん症状がより進んでいる人は更に注意深くモニターしなければなりません。

また、前にも言いましたが中等症Ⅱは例えばアメリカでは重症と定義してよいレベルなので、ここから酸素療法・レムデシビル・ステロイドを使うことが多いです。

日本の重症度分類で軽症と中等症Ⅰはマネージメントは大きく変わらないけれど中等症Ⅰと中等症Ⅱでだいぶ変わってくるので中等症が二つに分かれていて、この二つのレベルでマネージメントが変わってくる、という注意点があります。。

そして、この重症度分類を中心に入院基準を決めてしまう問題点は、これが肺炎に特化しすぎているというところだと思います。

もちろん新型コロナウイルス感染症のメインの病気は肺炎ですからとても重要なんですが、今回の感染症は肺炎以外にも多彩な症状を起こします。

酸素化はそれほど悪くないけど脱水になって腎臓の機能が悪くなったり、神経症状が起きたり、心臓の筋肉に炎症が起きて胸の痛みがあるとか、血栓ができてしまったとか。

そういう全体的な具合の悪さはこの重症化分類だけではトリアージできないのです。

酸素飽和度だけでは評価できません。

そういう患者さんはやっぱりきちんと医者が救急外来とかリソースのある所で評価しないといけないと思います。

【医療体制の変更点と医療現場の対応】

木下先生と谷口先生に入っていただきました。

今回の菅首相の声明に関して何でもいいので(ご意見が)ありますか?

谷口俊文

例えばホテル療養とかは今まで感染隔離目的で入れていたのですが、もう患者さんが溢れかえってしまったのでホテル療養とかの立ち位置を少し変えてやらなきゃいけないのです。

自宅療養者も凄い数になってきていますので。

例えば第1波の時は病院のベッドも隔離目的で使っていましたが、さすがにもう病院のベッドも埋まり始めてにっちもさっちも行かなくなってきました。

少なくとも病院のベッドは酸素を使ってる人にしようというところを目標としているんだけれども、実際にふたを開けてみると意外と酸素使っていない方でも病院のベットを埋めているということもわかっています。

これをどのように改善できるのか?ということでこの一連の菅首相の発言に繋がったんだと思います。

酸素を使っていないけれども病院に入院している人の理由は様々です。

例えば重症の肺炎から回復してきて酸素がやっと取れたという人もいれば、何らかのリスク因子があって重症化が予測されるので一応入院している人もいます。

1回入院させると隔離期間が終わらない限り退院させられないので、そういった人たちが溜まってくるとどうしても酸素の必要がない人が病院のベッドを埋めてしまうことになります。

今、千葉県などの有志で「かなり状態が安定した人でもう酸素はいらない人は隔離期間が終わらなくても自宅に戻っていただいて隔離できないか?」と話をしていますがこういった事も検討してもいいのではないかと思います。

決して中等症Ⅰ、というか酸素が必要な状態になっても入院できないという訳ではなく、酸素が必要な状態になったら積極的に入院していただきたいのです。

もう少しそこの基準を明確化することがポイントなんだろうと考えています。

安川康介

ありがとうございます。

谷口先生におっしゃっていただいたことは本当に重要です。

ベッド数が限られているんだったら回転をちょっと早くするという方法があるんです。

これは実はアメリカでもやっていた地域はあります。

僕の病院も一時期すごく感染者が増えた時にそういう動きがありました。

酸素は必要だが回復してきて安定している方をベッドを並べた仮設の臨時医療施設に移ってもらうという方法です。

僕の地域では結局はやらなくて済んだんですが検討はされていました。

谷口先生がおっしゃったことに関連する重要な事務連絡が8月2日に出されています。

厚生労働省のコロナ患者の退院基準に関する事務連絡です。

参照:入院から自宅療養・宿泊療養への移行などについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000815737.pdf

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 2021/08/02

退院基準を満たす前であっても入院治療の必要がない軽症であると医師が判断した場合には、転院のみならず患者を自宅療養や宿泊療養に移し必要に応じて適切な健康管理を行うことができると書いてあります。

反対に自宅療養・宿泊療養中の患者については必要に応じて入院に移ってもらうことも可能であるとしています。

先ほども言ったように今まさに悪くなってきている患者さんと、ある程度悪かったが今だんだん回復してきている人とでは、同様に酸素が必要でも後者の回復してきている人の方が安定していると言えます。

参照:新型コロナウイルス感染症患者(変異株)の退院基準について(再周知)

https://www.mhlw.go.jp/content/000776018.pdf

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 2021/04/30

今までの退院基準は例えば発症日から10日間経過しかつ症状軽快後72時間経過した時点、または発症日から10日経過以前に症状が軽快した場合に PCR検査か抗原検査をして陰性が確認された方となっていました。

これは厳密に運用されていたんですか谷口先生?

谷口俊文

割と厳密に運用されていたと思いますけど。

退院基準ですよね?

安川康介

そうです。

谷口俊文

守らないでちょっと早く退院させてしまうと後で保健所から指摘されるのですよ。

少なくとも僕の地域では。

ですから割としっかり守ってたと思いますよ。

安川康介

なるほど分かりました。

アメリカでは期間は設置しておらず、ある程度良くなって基本的には酸素が必要なくなればすぐ退院させていました。

というのは PCR検査は数週間後でも陽性になる方がいるのです。

元気になったけど PCR検査だけ陽性の方は入院させる必要はないと思います。

なぜ日本では退院基準を発症日から10日に設定しているかというと感染性がそれぐらいまであることがわかっているからです。

しかし今回の事務連絡ではこれに関して、おそらく自宅で隔離できるなら退院してもいいということではないでしょうか。

病院のキャパシティを超えたら回転を速くしていく。

回復して酸素が必要ない方は退院しホテル療養か自宅療養へ移っていくっていうことは本当に重要です。

なぜこの点を同時にきちんとコミュニケーションしなかったのか不思議ですね。

とにかく新型コロナウイルス肺炎の治療で1番重要なことは必要な人に必ず酸素が行くということです。

第4波の時に自宅で亡くなってしまった方が何十人もいました。

特に新型コロナウイルス感染症というのは 「silent hypoxia:無症候性低酸素症」といって気づかないうちに低酸素になっているということもよくあるんですね。

さらに症状が数時間とか1日の単位で急速に進行していることがあるので本当に注意しなければいけない病気です。

中等症Ⅱの方を自宅で診るのは本当に危険です。

木下先生ここに関して何か、今回の報道に関して何かありますか?

【公的機関の情報発信と受け手側の課題】

木下喬弘

何というかベストプラクティスとしてコロナ患者をどう診るべきかという問題と、現実問題今東京がどうなっているかという問題があると思うんですね。

東京都は現在確保しているベッド数6,000をなんとか6,400にしようとしているところです。

一方で今東京都の入院待ちは何人いるか知ってますか?

安川康介

最初にやったんですけども、8,400人ぐらい。

木下喬弘

ですよね。

無理じゃないですか?どう見ても。

そういうコミュニケーションが要ると思うんですね。

今は中等症以上じゃないと入院できませんよっていうことは事実としてあるわけなので。

それをポロっと言っちゃって叩かれて。叩かれたからいやそういう意味じゃないんですけど、とかわけわからんこと言ってると、いつまで経ってもその危機感が伝わらない。

事実として今は中等症以上じゃないと入院出来ませんって言うべきだと思います。

安川康介

なるほど。

木下喬弘

だってそうなんでしょう?

安川康介

…そうですね。

菅首相のメッセージとしては…

木下喬弘

到底入院なんかできる雰囲気じゃ無いですけどね、周囲から聞いてる話では。

その状況が良いって言ってるわけじゃないんですよもちろん。

なんかそこは「そういう意味じゃありません」「そういう意図じゃありません」みたいな事言ってもしょうがなくないでしょうか?

安川康介

そうですね。

ばりすた先生

話の流れに少しずつ追いついてきました。

今の感染の広がりの中ではこれまでの皆さんのコロナに対する立ち位置をガラッと変える必要があるフェーズになったんだと思います。

これまでは入院イコール隔離という側面がかなり濃くて病気の人は病院で診てもらって健康になったら帰ってくるという意識がかなり強かったと思うんですよ。

ただ今のように感染者数が1日1万人で実行再生産数が1.79になって本当に凄い勢いで1カ月の間に10倍15倍と増える。そういうレベルの増え方にまでなるとこれまで通りの立ち位置だともう追いつかなくなってきています。

先ほど安川先生がおっしゃったように、酸素が必要な人へ医療を提供する。

軽症だったら家に居てもらわなきゃいけないだろうし、あるいは酸素が必要なくなったら病院から出て行ってもらわなきゃいけないので。

コロナに対する医療の提供の仕方がこれまでとは全然違うものになったという意識を国民全員で共有しなければならないと思います。

医療の病床確保というのは、ベッドがいくつあるかというだけではなく患者さんの流れの問題です。

入ってくる人それから出て行く人の数、あるいはサイクルというものによっても大きく影響されるものなのです。

今のこの感染者数増加の中では医療の提供方法がそもそも変わっていくんだ、というメッセージを政府が明確に強く出さなくてはいけないと思います。

峰宗太郎

あのいいですか?

安川康介

どうぞどうぞ。

峰宗太郎

僕は Taka先生のリアリストな意見にかなり賛成です。賛成というか同じ意見を持っています。

最初に言いましたけど無理な時はもう無理なんですよ。

それを政治家がしっかりと認めて言えるかどうかも1つだと思います。

ごまかしてたって現実は現実なんですよ。

しかもこの感染症は急性のウイルス性の感染症で実行再生産数がこんなに高くなっていて指数増加的な局面を迎えている。

ベッド数がたとえ40床増えようが400床増えようがあんまり関係なくて、そんなものは1日で overcome (超える)されてしまうわけですよね。

そういうことを考えたら「もう中等症であっても入院できません。いや極端なことを言えば感染したら国はあなたの命の保証ができません」というメッセージを強く出す方がよっぽど有益だと思います。

「中等症以上は入院させること」とか「重症ならば特にしっかり見ること」と言っていますがそれを行政がやることは当たり前なんです。

しかし「もうキャパシティは超えていて人智を尽くすという状況は過ぎた」ともっと徹底して伝えるべきです。

脅せと言っているわけではなくて「現実的に対応出来る状況を超えました。終わりました」ということを言わないと人流は止まらないと思うんですよね。

そういう意味では「より一層の医療体制の強化を」とか「新しい方針でいきます」と言う前に「もう医療のキャパが限界にきてる地域があります。中等症でも入院できないこともあります。最悪死ぬと思いますけれども、政府はもう何もできません。みなさんそれぞれが自衛してください」

ということを先に明言するべきじゃないかと僕はもう思ってるんですよね。

アメリカも一時そういう状況になりましたよね。

安川康介

そうですね。

アメリカでは現場でトリアージしてどの方に挿管するのかしないのか、挿管しない場合は亡くなってしまうことになるんですけども、そういうことが活発に議論されていました。

ただ峰先生がおっしゃったようなメッセージはさすがに国は出せないんじゃないかなとは思いますが、この危機的な状況をどのように伝えればこれ以上感染者を増やさないようにできるのかを真剣に考えた方が良いと思います。

谷口俊文

今の現状は中等症Ⅱだから入院できるというわけではありません。

中等症Ⅱの中でも濃淡があって、Saturation (酸素飽和度)が90を下回らないと入院できない場合が結構あります。

91や92でも相当つらくて酸素も吸ったほうがいい状態なのに入院できないケースが続いています。

80台になってからやっと探してくれるという状況なのでベッドは極めて逼迫していると思っていただいて結構です。

木下喬弘

あの、 嫌なことを言ってもいいですか?

安川康介

どうぞ。

木下喬弘

日本の病院には、ベッドがあってもなぜかコロナ患者を診なくてもいい自由があるんですよ。

私はそれは問題だと強く思っています。

特に急性期病院と名乗っている病院で、コロナ患者を1人も受け入れなかった病院も実際にあります。

コロナが終わったらそれらを開示してこれらの病院が本当に国のために必要な医療施設なのかという議論をすべきです。

そうは言っても現状ではその病院が診るインセンティブがありません。

確かに国はお金を出していますが、国が出しているインセンティブと自分たちが感染したりクラスターが病院内で発生して患者が来なくなるリスクを比べた結果、コロナ患者を受け入れない判断をしている。

この是非はともかく、今はこれが許されています。しかしやはりこれに対しての評価はすべきです。

これからそういう議論をしなければならないと私は思っています。

安川康介

ありがとうございます。

そこはアメリカと全く違います。

アメリカの場合は患者さんが救急車を呼んだらもう基本的に連れてきちゃうんですよね。

病院側が「いやいや、コロナ感染が疑われるので診察できません。対応していないので診療しません」ということは言えません。

満床になっていても、どうにかして空いている病院を探すか、見つからなければ救急外来で人工呼吸器を回す。

または廊下でストレッチャーのままで酸素吸入をしてもらうのです。

酸素濃度が90%すれすれの方や80%台に下がった方を自宅で診るよりもこうした方が遥かに生存する確率が高いと思っています。

このようなシステムは難しいというのも分かります。

しかし自宅で亡くなってしまう方を何とかして減らして1人でも多く生き残っていただくためにも知恵を絞ってどうやればいいのか考えていただきたいのです。

まだまだ話したいことたくさんあるんですけども、時間が9時11分になってしまったので…

峰宗太郎

切り上げようというところですみません。

これは Taka先生にも安川先生にも意見を聞きたいんですけど、同時に考えなきゃいけないことがあります。

コロナが猛威をふるっているのは当然誰でも知っていますし、「最優先」と一見思いますでしょ?

コロナ以外にも病気とか事故ってあるんですよ。

「アメリカは結構コロナの病棟を拡張したぞ。コロナのために病院数がいっぱいあった。日本とは違って医療崩壊していない」とかいろいろ言う人がいますけども、Excess Death (超過死亡)で見たらめっちゃ死んでるんですよね、去年。

安川康介

そうなんですよ。

峰宗太郎

つまり他の病気の人を結構見殺しにしてると思うんですね、これは。

癌の手術が止まった病院をいっぱい聞いていますし、終末期の人はもう病院へ運び込めなくなって救急車呼ぶのを抑制しろという呼びかけをしていたところもありますよね。

そういうことを考えると、日本には確かにコロナを診ていない病院があるのは事実ですが、そういうところがコロナを診察する病院の代わりに他の病気を受けているという面もないわけではないと思うんですね。

病床稼働率はいずれの病院も大幅に下がっているわけではなく、他の病気も診ながら感染症と戦っているわけですよね。

確かに感染症は人から人にうつりますので隔離するのは大原則なんですが、ただし人の命を前にしては生きるか死ぬかはどちらの病気も変わらないところがあるので、やっぱりそこも考えなければいけない。

いざという時はもちろんあらゆる手段を使って、病床数を増やしたり管理入院したりすべきです。

それこそ聖路加(聖路加国際病院)がサリン(地下鉄サリン事件)の時にやったように、廊下も全部病床にできるようにするなど色々な考え方はもちろんありますが、同時に社会全体としてどれだけこの危機で死者が出たかっていうことも評価しないといけません。

「日本独特のやり方が悪いから医療崩壊したんだ。日本の医療だけがおかしい」などと言う人もいるんですが、外国の状況を見てみればコロナばかりに熱中して他の人を結構殺してるって面もあるのでそこは忘れてはいけないです。

という事を付け足しをしておきます。

安川康介

ありがとうございます。

本当に重要な視点です。

今東京で感染症が増えていてコロナ以外の診療もすごく影響を受けています。

そういう意味でも感染者数は本当に減らしていかなければいけない。

これ以上増やさないようにしていかなければけないと思います。

暗い気分になってしまうんですけども、とても重要なことなのでお話ししました。

ありがとうございました。

9時14分になったので、ここで終わりにしたいと思います。

最後にこれだけは付け足しておきたいという方がいらっしゃったらどうぞ。

なさそうならば今日はここまででおしまいにします。

それでは日本の皆さん良い一日をお過ごしください。

ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?