2024.5.15 J1第14節 北海道コンサドーレ札幌 vs ジュビロ磐田

札幌のホームゲームです。

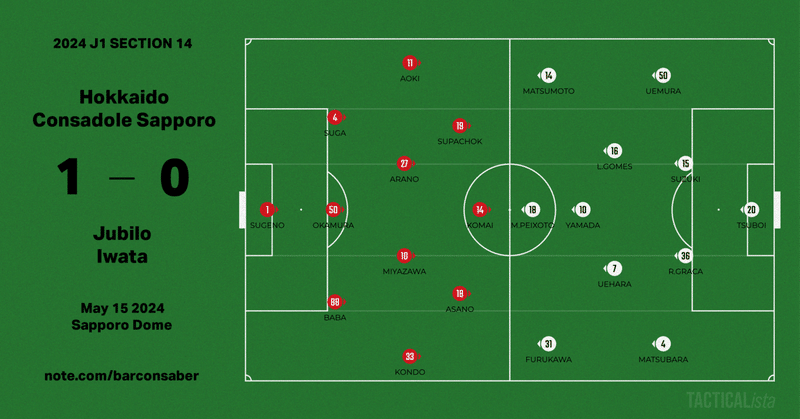

札幌は岡村と宮澤がスターターに復帰。岡村は家泉に代わってCB中央に入ります。鈴木がコンディション不良でメンバー外になっており、駒井がトップを担います。

磐田はジャーメイン、川島が離脱中で、トップにはマテウス・ペイショット、GKには坪井が入りました。故障から復帰した山田をOHに置き、左WGには古川が今シーズン初めてのスターターに入りました。平川はベンチからのスタートです。

札幌の前進の質を低下させる

このゲームは、両チームとも明確なプレーエリアを設定しないという意味で、共通したプランを持っていたようです。相手の前進をスローダウンさせながら、攻撃機会を伺います。一方で前進については、磐田がダイレクトに前線を目指す傾向であるのに比べて、札幌は必ずしも自陣にボールと磐田のディフェンスを置いて時間を過ごすことを嫌っておらず、準備を整えながら出て行くスタンスでした。磐田の振る舞いを中心に見ていきます。

磐田は、自陣では札幌のボール保持に対して4−4−2で向き合いますが、札幌陣内深い位置ではレオ・ゴメスと上原を縦関係で運用する4-1-3-2の配置で積極的なプレスを行います。

札幌が地上からの前進を試みると、マテウス・ペイショットと山田がそれぞれサイドチェンジと中央へのパスコースを塞ぎ、サイドへ誘導します。同時に2列目の古川、松本、レオ・ゴメスが馬場、菅、荒野をマーク、前線から下がってくる浅野やスパチョークへ上原がアプローチし、ボールホルダー周辺のパスの選択肢を消します。札幌をサイドに追い込むことで長いボールによる脱出か、ミスを誘おうとします。

磐田の狙いは、どうしても札幌の前進を阻みたいというよりも、その質を低下させることにあったように見えます。札幌がロングフィードやサイドチェンジでプレスを回避しようとすれば素早く4−4−2へ移行し、ゴール前を塞ぐことで守ることができると考えていたでしょう。

磐田はボールを持つと、リスクを回避したシンプルな前進を見せます。キーパーとディフェンスラインでボールを移動させながら前線を伺い、ロングフィードで中央のマテウス・ペイショットのポストプレーか、WGの古川と松本を前方のスペースへ走らせるプレーで札幌を押し下げようとします。

札幌にボールが渡る可能性が高い方法ですが、ロングフィードでそのまま抜け出せないまでも、ファウルを得たり、札幌がスローインに逃れると、高い位置からリスタートすることができます。ゲームを通してディフェンダーが1vs1を勝ち続けることは現実的でないことを考えると、試行回数が増えれば利益を得られるという考えでしょう。

磐田は札幌に後退を強いると、WGのランニングを使って対面のディフェンダーを押し込み、その手前にプレーする空間を作ります。特に左サイドの松原からクロスを供給し、逆サイドから松本もゴール前へ走りこんでラッシュするパターンから得点を狙います。

中央ではマテウス・ペイショットがクロスのターゲットになりつつ、その背後に山田がポジショニングすることでフリーになる意図も見えました。クロスをシュートまで持ち込めなかった場合のセカンドボール回収から、2次攻撃へ移行する期待もあるでしょう。

一方の札幌も、磐田を引き込むことにそれほど大きなリスクを感じていなかったように見えます。ただし前進手段については、磐田同様のロングフィードだけでなく、ビルドアップのオプションを持ってプレーしていました。

札幌のビルドアップが磐田のプレスの能力を上まわる場合、重心を高くしている磐田のスペースへいつ進出するかについて、札幌が選択権を得ることになります。逆に、磐田が札幌のビルドアップを無力化する圧力を持っていれば、札幌が前進するスピードを磐田がコントロールすることになり、背後のスペースを管理することができるようになります。

札幌が磐田のプレスを上まわって不本意なトランジションを引き起こすか、磐田が安全に撤退するか。札幌陣地における攻守の力関係が、ゲームの趨勢を左右することになります。

最終ラインが支払う代償

ゲームは磐田がプランを表現して始まります。

札幌のビルドアップに対してプレスからエラーを誘い、ボールを得ると左サイドで古川を走らせてゴールに迫ります。自陣からはロングフィードでマテウス・ペイショットを岡村の競り合いをつくり、スローインやファウルを得て安全に前進します。

しかし次第に、磐田のプレスが札幌のビルドアップを制約しきれないことによって、札幌がペースを握っていきます。

まず磐田は、札幌のビルドアップのやり直しの経路を塞ぐことができていませんでした。マテウス・ペイショットと山田は、宮澤、岡村、菅野の3人を分断しなければなりませんが、菅野へのバックパスと逆サイドへの展開のいずれかが空いてしまいます。札幌はこの経路を使って逆サイドからやり直すことで、磐田のサイド圧縮の狙いを外すことができていました。

もうひとつ、4バックの前のエリアを上原が一人で管理しきれない状況がありました。基本的に上原は、バックラインから中盤へ移動してくる浅野、スパチョーク、駒井のうち、ボールに近いエリアを優先して対応します。しかし近くに登場する2人目の動きまでは対応が難しく、磐田の4バックには札幌のこの動きを管理する負担が生じていました。

リカルド・グラッサは前進守備に積極的で、浅野についていく動きを見せます。結果としてプレスの最終過程で、磐田の4バックが札幌に移動を強いられる形が生まれます。札幌は上原の周辺で駒井やスパチョークがターンに成功すると、リカルド・グラッサが前進して生まれたギャップまでボールを到達させ、浅野を裏へ走らせてチャンスを作ることができました。

24分、札幌が先制します。

磐田がマテウス・ペイショットへ送ったフィードに岡村が対応すると、ルーズボールを上原と駒井が競り合う状況が生まれます。駒井がヘディングで先に触れてスパチョークへ落とすと、リカルド・グラッサの背後へ走る浅野へスルーパスが通ります。リカルド・グラッサはペナルティエリア手前でなんとか浅野に追いつきますが、浅野はリカルド・グラッサの重心の逆方向へボールを持ちかえ、シュート。これが決まって札幌が1−0とリードします。

その後も札幌は上原の周辺を拠点に、裏抜けや、ディフェンダーに後手の対応を強いてコーナーキックを得るなどチャンスを作りますが、得点は1点に留まります。磐田が劣勢をしのぐと、30分過ぎから札幌はペースを失っていきます。

磐田はキーパーからの単純なフィードだけでなく、ディフェンスラインでサイドを変えながら札幌を押し返し、少し高い位置から裏のスペースを使うフィードで変化をつけます。札幌のディフェンスに後ろ向きの対応や、キーパーの前進守備を強いると、退場やPKになってもおかしくないファウルが生まれます。

これを嫌った札幌は、次第にビルドアップを省略したロングフィードを選択するようになりました。スパチョークや駒井を経由せずに、前線やサイドチェンジなどの大きな展開を頼るようになると、磐田も対応が容易になっていきます。

札幌がペースダウンしてロングフィードが行き交う展開になりますが、得点は1−0のまま動かず。ハーフタイムを迎えます。

脱走劇

磐田はハーフタイムで山田が下がり、同ポジションに平川が入りました。

後半は、札幌が再びビルドアップにトライするようになり、札幌陣地での攻防が活性化して始まります。

磐田は上原の守備範囲を調整し、レオ・ゴメスがサイドのプレスに参加するようになります。特に右サイドでスパチョーク、青木、菅に対する対人守備を行って奪いきろうとします。

磐田は何度か札幌のビルドアップをサイドで阻止し、攻撃に転じますが、札幌を押し返しきれません。プレスを凌いだ青木やスパチョークがボールを確保すると、磐田の背後には大きなスペースが晒されています。再び札幌が浅野へのスルーパスや、カウンターから決定機を迎える場面が続きます。

60分から70分にかけて、両チーム交代を実施します。磐田は松本とレオ・ゴメスが下がって、ブルーノ・ジョゼと藤原。札幌はスパチョークと近藤が下がり、キム・ゴンヒと中村が入ります。

札幌の交代は、逃げ切りを意識したものでした。前進はキム・ゴンヒのポストプレーに委ね、リスクを負わなくなります。守備面では宮澤を1列下げてスペースを埋める守備へ移行しました。

初期ポジションを6バックのようにし、ボールサイドのWBは磐田のSBまで前進、逆サイドのWBはディフェンスラインへ戻る振り子のような形で磐田を引き込みます。マンマークではなくスペースを管理する考え方で、アタッカーがディフェンスラインの前でプレーしようとした場合は縦方向に移動して対応しますが、横方向はマークの受け渡しを行います。

札幌が自陣に構えたことによって、磐田は行く先のスペースを失います。押し込んでも前線のプレイヤーは捕まっていて自由にプレーできません。札幌のバックラインの手前のスペースを使って藤原などがミドルシュートを狙いますが、キーパーの守備範囲に収まります。

キム・ゴンヒのポストプレーから度々磐田を押し返して時間を進めた札幌が逃げ切りに成功し、1−0で勝利しました。

感想

ヘディングのラリーが続いたり、ファウルで止まりがちだったり、流れの悪いゲームでしたが、今シーズン札幌が志向しているゲームのテンションを下げる試みが報われた、という意味では札幌にとってよいゲームだったのでしょう。

札幌がポゼッションらしいことをしたのは、ゲームを通じて半分もなかったと思います。前半も後半も、最初は出ていくがあとは引っ込んでる、という感じで、背後のスペースを晒すことを避けて時間を潰す姿が見られました。それによって先制点の重みを磐田に背負わせることができていました。

最後20分の逃げ切りについて、ルヴァン杯の沼津戦の最後に見られた形と同じだと思うのですが、三上GMや駒井選手の説明では、4−1−4−1ということでした。個人的には4バックではなく、5−2−3の「2」のうちひとりがバックラインをカバーしている、特にFWを挟み込んで対応している、と納得していたので意外な表現でした。

WBの菅選手や浅野選手が最終ラインに戻っていくので、もし宮澤選手が最終ラインの一部ということなら4バックの両脇にWBを含めた6バックで、6−1−3なんじゃないかという気がします。菅選手と浅野選手が4−1−4−1の2列目だとすると、相当変わった2列目です。駒井選手が4-1-4-1なんですよね、と聞かれてあーそうっすねーみたいな返答だったので、もしかすると、攻撃側に対策されづらいようにする印象操作なのかも知れないと思ってしまいました。

札幌がプレーする時間については、磐田は自陣で4−4−2、札幌側ではプレスで対応しようとしていました。可変がある、ということですが、リトリートに切り替えるか、その手前かというグレーな状況で、駒井選手やスパチョーク選手に起点を作られ浅野選手の裏抜けを繰り返し許してしまっていました。問題があると言えそうな磐田のディフェンスをしっかり点差して、勝利を妥当なものにしたゲームだったと思います。ただ、CBの目の前でここまで札幌に自由にプレーさせるチームはなかなかなく、1得点とどまったというのは、そういう隙のないチームとのゲームを考えると不安の残るところです。このあたりはチームをとりまく雰囲気とか、流れにもよるところでしょうか。おわり。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?