2024.5.3 J1第11節 セレッソ大阪 vs 北海道コンサドーレ札幌

C大阪のホームゲームです。

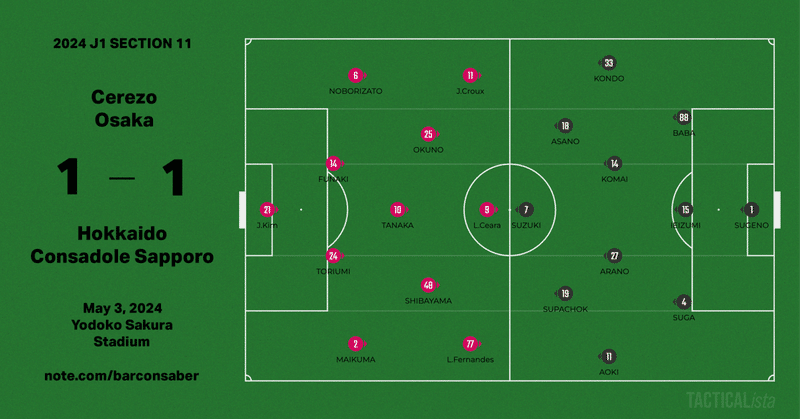

札幌は岡村、宮澤がメンバー外。CB中央に家泉が入っています。ベンチには長谷川が戻ってきました。

C大阪は前節負傷したカピシャーバが戻っておらず、ジョルディ・クルークスが左WG。西尾も不在で、右CBは鳥海です。一方前節欠場の柴山が復帰し、右IHに入りました。

C大阪のIH vs 札幌のCH

このゲームは、両チームとも相手陣地深いエリアで時間を進める意図を持っていたようです。プレーエリアを巡って利害が対立し、どのように相手ゴール前に人数をかけた状況を作るか、その状況からいかに脱するかを巡って、駆け引きが生まれます。

C大阪のビルドアップは、このゲームに限らず登里を中央に組み入れる左右非対称の形です。ですがこのゲームでは札幌のプレスを警戒したためか、それほど自陣でパスをつなごうとはしません。GKやCBから一気に前線までボールを届け、ジョルディ・クルークスとルーカス・フェルナンデスのドリブルの推進力を使って前進しようとします。

IHの奧埜と柴山は、ロングフィードの落下地点をサポートする役割を担います。ジョルディ・クルークスやレオ・セアラの背後へ移動し、セカンドボールを回収するための厚みを用意します。

札幌の対応はC大阪の陣地深いエリアからのマンマークでした。C大阪と同じく、プレスによってエラーを誘ってC大阪陣内に留まることを狙っていたでしょう。

この構図の中でC大阪が前進するためには、ジョルディ・クルークスとレオ・セアラがロングフィードの競り合いで馬場と家泉に勝ち、また奧埜と柴山が駒井と荒野に対して、セカンドボールをめぐるポジショニングと奪い合いで優位に立つ必要があります。逆に、札幌がフィードを遠くまで跳ね返したり、セカンドボールを回収する状況になると、C大阪は自陣側へ閉じ込められている格好になります。

札幌のボール保持に対しては、C大阪も高い位置からのプレスで対応します。C大阪はパスコースに立って人にアプローチしない守備を見せることもありますが、このゲームではマンマーク志向でした。リスタートは、前線の5人が札幌の後方5人をマークした状態で始まります。曖昧なのは鳥海、舟木、田中と、鈴木、浅野、スパチョークの3vs3で、このエリアではマークの受け渡しをしながら対応します。降りていく浅野やスパチョークは田中、左サイドへ流れる鈴木は舟木、などです。

C大阪は札幌を押し込んだ状態まで持ち込むと、ジョルディ・クルークスやルーカス・フェルナンデスのクロスでゴールに迫ります。ボールサイドを田中、登里、奧埜と柴山がサポートすることで、札幌のディフェンスをボール周辺に密集させ、逆サイドのWGをフリーにしたり、ドリブルが失敗したりクロスが跳ね返ってきた場合の2次攻撃の可能性を高めます。

一方の札幌は、C大阪が地上のパスコースを厳しく制約してくることを見越して、GK菅野からのフィードで脱出しようとする点では同じですが、その経路には工夫を用意していたようです。まず毎熊のサイドは不利とみたのか、主に登里の対面にいる近藤へのフィードを使っていました。また浅野が、近藤vs登里の状況を隔離するタスクを担っているようにも見えました。浅野は舟木と田中の守備範囲を行き来するように動き、舟木に対しては裏抜けを、田中に対してはポストプレーの可能性を見せます。これが登里をサポートする集中力を奪うフィルタのように機能します。

札幌はC大阪を押し込んだ状況でも、右サイドを中心に攻撃する意図を持っていたようです。

まず近藤と浅野がカットイン方向へはあまり仕掛けず、ディフェンスライン裏へ進みます。これによって、対面の登里と舟木を後ろ向きにさせます。同時に駒井が、登里と舟木を押し下げた手前のエリアに進入します。このエリアは、田中と奧埜のどちらが対応するか曖昧なエリアで、C大阪は4−1−4−1ブロックの初期ポジションを崩して対応せざるを得ません。札幌はこの動揺をきっかけに、C大阪ブロックを崩しにかかります。

ボールサイドで駒井を意識させる状況を作った上で、ディフェンダーの背中側の空間にスパチョークが降ります。鳥海の視界には入りますが、鳥海は鈴木の圧力を受けていてゴール方向をケアせざるを得ず、スパチョークの対応には出られません。札幌が駒井とスパチョークの2人を置くことで、1人で幅をケアするタスクを持っている田中に負荷をかけます。C大阪には奧埜や柴山が下がってサポートする、という選択肢がありますが、リアクションを強いられている状況ではスパチョークの動きに遅れがちになります。

いずれのチームも、ロングフィードを使ってプレスを回避しようとするという意味で似たプランを持っていました。中盤で噛み合う形からゲームがスタートし、フィードの落下地点での競り合いとセカンドボールに次の展開が委ねられる構造です。特に中盤を担う奧埜と柴山、荒野と駒井は、攻撃機会が行き来する度にタスクが反転し、攻撃では守備者の背中へ走り、守備では攻撃者の前に立つことが求められます。局面のプレー強度がゲームの大勢に影響しそうです。

登里不在のサイドの雲行き

ゲームは、C大阪が札幌を押し込む展開で始まりました。

札幌は自陣深い位置でパスコースを失い、GK菅野から青木へのフィードで脱出を図りますが、毎熊の対応に阻まれます。C大阪は田中、毎熊、登里らを高いポジションに留めた状況を作り、ジョルディ・クルークスとルーカス・フェルナンデスの突破や、札幌のビルドアップのミスを拾ったカウンターからチャンスを得ます。

しかしC大阪は、自陣からのリスタートの場面で失敗が続き、次第にペースを失っていきます。札幌の前がかりのプレスを回避すべく、GKキム・ジンヒョンからジョルディ・クルークスへのフィードで前進を試みますが、ボールが流れたり、札幌のディフェンダーに阻まれて成功しません。

C大阪は札幌陣内のプレーでも、次第に問題を抱えて札幌を押し込めなくなります。

札幌が青木ではなく近藤と鈴木へのフィードを使うと、突破を許さないまでも奪い返すことができず、ファウルを与えたりセカンドボールの攻防に敗れて後退を強いられる場面が増えていきます。

26分、優勢に立った札幌が先制します。

この時間のC大阪は重心が下り、ボールを持っても札幌のプレスで押し返される状況が続いていました。札幌がボール保持へ移行して、GK菅野が高い位置まで上がってきます。菅野へのバックパスに対して、C大阪は強くプレスに行けません。菅野は前線とタイミングを合わせながらC大阪のバックラインの背後へフィード。これを青木が落とし、中盤で前を向いたスパチョークへつなぎます。スパチョークは登里と舟木の間にスルーパスを通し、浅野はこれをダイレクトでゴールに流しました。札幌が0−1とします。

その後も札幌の優勢は変わりません。鈴木のポストプレーで前進しながら、右サイドの背後へ近藤と浅野を走らせてC大阪にストレスをかけ続けました。

C大阪はジョルディ・クルークスへのフィードを諦め、サイドへ流れたレオ・セアラをターゲットにしたり、ルーカス・フェルナンデスに預けてドリブルで前進するなど、改善を試みます。前半終了間際にはルーカス・フェルナンデスが運んで柴山の折り返しから自身でシュートを放ちますが、枠外に。改善の兆しは見えますが得点まで至りません。0-1の札幌リードでハーフタイムを迎えます。

ディフェンダーを後ろ向きにさせるパス

後半から、両チームとも地上の経路を使った前進を試みるようになりました。C大阪は登里、札幌は浅野が中盤で受けた状況からスタートし、それぞれパスをつないで相手陣地まで入り込む場面が生まれます。ロングフィードと地上の経路が使い分けられるようになると、両チームともに、前半のような密度で中盤のディフェンスを維持することが難しくなります。中盤のプレーを中断させたり、減速させることがなくなったことによって、攻守が入れ替わる度にゴール前から他方のゴール前へ、プレーエリアが移動するようになります。

両チームにチャンスが生まれる流れの中、58分にC大阪が交代を行います。ジョルディ・クルークス、奧埜、柴山に代わって、北野、香川、為田が入ります。

右のIHに入った香川によって、ゲームの状況が変化しました。

香川は自陣で札幌のプレスを受けた状況から、前線のレオ・セアラやルーカス・フェルナンデスを走らせるパスで、ボールを広いエリアへ脱出させます。これによってC大阪は、カウンターに転じることができるようになりました。ここまでの時間のおだやかな攻守の移行に、スピードが加わります。

67分、C大阪がPKを得ます。

札幌のボールキープの時間が続き、サイドを変えながら前方を伺う場面で、家泉から浅野への縦パスを田中がカット。これが香川に渡り、レオ・セアラへのスルーパスを成立させます。そのまま札幌ゴール前まで到達し右サイドへボールを流すと、ルーカス・フェルナンデスと菅の1vs1に。ルーカス・フェルナンデスの縦方向の仕掛けに菅がやや遅れて対応すると、PKの判定になりました。これをレオ・セアラが決めて、1−1とします。

その後も中盤の守備の密度が回復せず、互いにドリブルを止められないオープンな展開で攻め合います。札幌がディフェンスラインの背後を使って比較的多くのチャンスを演出しますが、決まらず。1-1のままドロー決着となりました。

感想

札幌が、個人的な対決で勝てるエリアをうまく選択してプレーしたゲームだったと思います。鳥海選手と登里選手が、鈴木選手と近藤選手へのボールをはじき返しきれない関係があり、札幌はその局面を繰り返し使うことでC大阪を押し返していました。逆に、ジョルディ・クルークス選手とレオ・セアラ選手に対して、馬場選手と家泉選手が負けていないにも関わらず、C大阪は正面から突っ込み続けて札幌を助けてしまった面がありそうです。香川選手が裏へのパスでレオ・セアラ選手やルーカス・フェルナンデス選手をスピードアップさせて、家泉選手や菅選手の圧力を受けないように助けていました。その時間がもう少し早ければ違った展開だったかも知れません。

また、札幌が引き分けに持ち込めたもうひとつのポイントとして、登里選手の背後へ向けて攻撃するイメージを共有できていた点がありそうです。焦ってそのエリアへ持ち込むというよりも、その場面が来るのをチームとして待つこともできていたように見えました。というのも、近藤選手が縦方向のドリブルで仕掛け、浅野選手が裏抜けするのを見せつつ、駒井選手とスパチョーク選手が中盤に顔を出して田中選手を困らせるためには、C大阪のディフェンダーに捕まった状況からスタートする必要があるからです。余ってカバーされないように、人数をかけてC大阪のディフェンダーひとりひとりを埋めて、そこから人のいないスペースへ向けて動くことでフリーになるということです。

この点で、ここが攻め時という場面で奧埜選手の背後を使うイメージが明確でした。奧埜選手が不本意に下がっていく場面のほうが目立つゲームで、その逆はあまりなかったように思います。IHに守備を強いたという意味で、駒井選手と荒野選手が走り勝った、という点も札幌が勝ち点を得ることができた要因になるでしょう。

C大阪が、単純なロングフィードや、中盤の運動量勝負、マンマークを選択してくれたのは、札幌にとって都合のよい振る舞いと言えそうです。札幌のプレスがパスワークで外され、ゴール前まで一気に加速された場面は何度もありましたし、ビルドアップがミスになって危ないカウンターになった場面も、逆サイドにフリーがいるのにシュートを急いでくれて助かってました。これらのプレーがあまり多くならなかったのはC大阪の選択によるところがあり、札幌は助かった面があります。このゲームにおいてはそれらをロスしてもらったことによって、札幌の得意とする部分のプラスと合わせ、両チームの差は小さくなっていたと思います。

このゲームを欠場したカピシャーバ選手は、止まったところからドリブルで加速することができます。同じ中盤で噛み合う構造であっても、そういう特異なポイントが加わるとまたバランスが変わってきそうで、ギリギリ拮抗していたと言えると思います。

失点については、香川選手が登場して、しっかり背後を使われてしましました。リードした状況を使って、相手チームの使いたいエリアを埋めたり、逆に離れたくないエリアにズケズケと進入していくコントロールの力がまだ足りないのがチームの現状なんでしょう。ゲームのテンションを下げ、得点機に得点するところまでできているのですが、相手チームの力を抑え込むには90分はまだ長いようです。おわり。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?