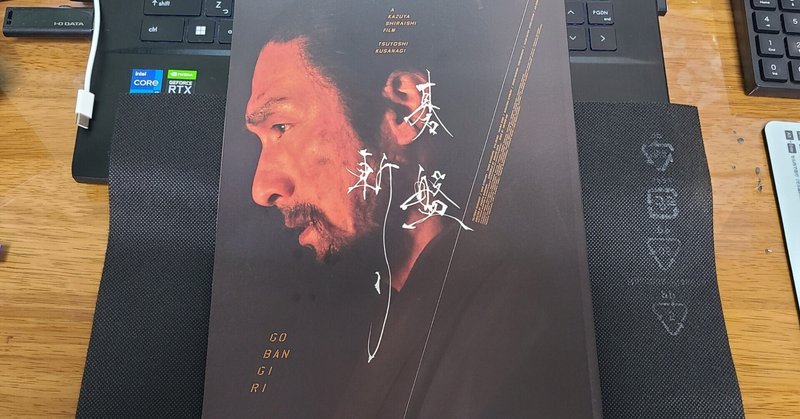

「碁盤斬り」の感想(後半にネタバレあり/5.19追記)

本日から囲碁を題材とした映画「碁盤斬り」が公開されました。

SNSなどを見ているかぎり、かなり宣伝に力が入っていて制作側にとって自信作であることが窺える本作。

囲碁界にとっても貴重な作品で公開が待ち遠しい作品でした。

公開日の本日、早速観てきたので感想を綴りたいと思います。

なお、感想にはネタバレが含まれる部分もあります。ネタバレ入りの感想に入る前に警告文はつけますが、未鑑賞の方などは注意してご覧ください。

※ 5月19日にネタバレあり部分に追記をしました!もしかしたら後日、ネタバレなしとネタバレありで記事を分けるかもしれません

1.ネタバレなしの感想

囲碁が打つ人が観ると、打たない人以上に色々と楽しみのある映画だったと思います。

まず囲碁シーンがとにかく多い。

どれくらいかというと最初から最後まで出てくるといっても過言ではないくらい。

しかも見せかけとかじゃなくて度々しっかりと盤面が映るので、つい前のめりになって見てしまうこともありました(笑)

エキストラに混じった棋士探しも面白かったです。

公開前から発表されていた井山先生と里菜先生をはじめ、エンドロールで数名の棋士が確認できましたが、私が実際に発見できたのは里菜先生だけでした(笑)(しかも自信なし)

実は3月に東京に行ったとき、高尾先生にお二人の扮装の写真を見せていただいていたんですけどね……。

井山先生、マジでどこに出てたの(笑)

私は元から最低2回は観るつもりで初回に行きましたが、しっかり囲碁要素を楽しもうと思ったら1回では足りなそうです。

例えば「ヒカルの碁」は、単純に囲碁に興味を持った方もいれば、より作品の世界観を深く味わいたくて始めた方もいらっしゃり、結果的に囲碁普及につながりました。

「碁盤斬り」もそのような感じで新しく囲碁に興味を持ってくださる方が増えるきっかけになってくれたら嬉しいですね!

囲碁以外では主演の草彅さんをはじめ、演者の皆さまの演技が素晴らしかったです。

特に草彅さんは出演作を観るのが初めてレベルでこれまで馴染みがなかったのですが、一作品の中でも演技の幅の広さを感じました。「これ、同一人物が声出してんの?」みたいなところもあったりね。

草彅さん以外もそれぞれ役にハマっていたなぁという感じでした。

あと映像全体の暗さが少し気になりましたが、逆にいえば江戸時代のリアル感が出ていたんですよね。

電気のない時代なんだから、ピカピカに明るかったら変だし。

古めかしい碁石などなど、リアルを追求した感じだったと思います。

なお、ストーリー構成は起承転結をじっくり見せるタイプに感じました。

テンポよく物語が進むのがお好きな方は思うところがあるかもしれませんが、その分、魅力的な部分も多いかと思います。

ということで、そろそろネタバレありの感想に移るので、一旦区切り。

私は囲碁を打つ側の人間なので、囲碁要素に目が行きがちでしたが、上記の通り、演技や舞台の演出なども素敵な作品でした。

まだ観ていない方で本記事をご覧になってくださった方がいらっしゃいましたら、ぜひ劇場でご鑑賞いただけたら嬉しいです(^^)

2.ネタバレありの感想

ここから先は容赦なくネタバレを書きます。

読みたくない方はブラウザをバックか、画面を閉じてください。

(一応、数行、空白の行間を入れておきます)

改めて、囲碁がわかったほうが面白い作品だったと思います。

それは盤上のことがストーリーに関わっているから。

序盤で格之進がお庚に教えていた石の下の死活。

あんな死活、無意味に出すわけないよなと思って見ていたら、案の定クライマックスの仇との対局につながることに。

ただあの勝負を決した死活、二重にも三重にも仕掛けが施されていたんですよね。

まずは部分的な死活。

おそらくですが、あれは玄玄碁経に出てくる「味中有味勢」という詰碁が原型だと思います。

林漢傑先生の「古典詰碁の世界」という本では初~二段レベルの難易度に指定されていますが、映画でパッと盤面を見せられてひと目で解けるのは高段者レベルかなと思います。(劇中でも観戦者のわかっていなさそうなリアクションがありましたね)

これがわかるかどうかが一つ目の仕掛け。

二つ目が外側のオイオトシ。

あれも手筋の問題集ではあるあるですが、映画では意識していないと気づかなそう。(私も上の死活に気を取られて、気づくの少し遅れました。笑)

でも難易度的には上の死活よりはわかりやすいのかなと思いますが。

三つ目が例の序盤に出てきた石の下。

「ここで出てくるかぁ」と一人でにんまりしちゃったシーン(笑)

まぁ三つの中では序盤で思いっきり出ている分、気づけばすぐわかる仕掛けではありますが、めっちゃ面白かったです。

まぁ逆にこのように死活が読めてしまったので「(ストーリー的に当たり前とはいえ)格之進が勝つんだな」とか「兵庫、余裕たっぷりでオイオトシで取ってるあたり、読めてなさそうだからキレそうだな」とか展開も少し読めちゃいましたが(笑)

他にも盤面が映るシーンはいくつかあるので、そのあたりも囲碁がわかったほうがより色々感じやすいと思います。

パンフレットを読んだところ、囲碁を知らない方も盤面がどうなってるのかを感じやすいように演者が表情や動作でそれを表す演出にしたそうですが、わかっていて見るのも一興です。

それと私は事前情報をあまり入れずに行ったので知らなかったんですが、碁会所シーンの碁打ちのエキストラ、あれも打てる人たちで構成されてたんですね。(Xで出たらしい投稿をしていた著名アマもいたり)

というか江戸時代はあんなに碁会所あったのかな……。

廃業していくところが多い現代からすると羨ましいかぎり(^_^;)

源兵衛と碁敵になっていくのも年齢性別身分問わずに一緒に楽しめる囲碁の魅力を体現していましたね。

ネタバレなしの部分に書いた通り、テンポよく進むタイプのストーリー構成ではなかったけど、こういうところをじっくり見せてくれたのは良かったなと思います。

しかし最後、格之進はいずこかへ旅に出てしまいましたが、あれは観た人に解釈を委ねる感じですかね。

例の掛け軸を売り払った罪滅ぼしなのか、それ関連で娘に迷惑をかけないために姿を消したのか。

とりあえず源兵衛の碁盤を斬ったことで彼との碁敵の関係は絶ったという意味で打ち掛けの碁の続きを打たずに去ったのかなとは思ったけど。

(余談ですが、私は碁盤斬りというタイトルを最初に聞いたとき、碁盤を斬る話なのかなと思いました。そのときは自分アホだなと思ったけど、あながち間違っていませんでしたね。笑)

私は小説のほうは未読なので、そちらでどんな終わり方をしているのか、後で読むのが楽しみです。

【5.19追記】

鑑賞中はそんなに深いことを考えていなかったのですが、思い返すと兵庫の得意布石が三連星なのも興味深い設定でしたね。

古碁を勉強されたことのある方はご存知だと思いますが、江戸時代といえば星は珍しい手です。それが三連星ならなおさらのはず。

それを愛用させることで武士道からやや外れた人間性を表していたのかなと後から感じました。(最後は格之進に介錯を頼みましたが、そもそも碁に負けて刀を振り回したり、人を陥れるのは武士道以前の問題ですよね。笑)

一方で囲碁の実力が本物であったことを示す設定でもあったのかなと思います。

三連星は19路盤を打ち始めの初級者向けの模範碁でよく出てきますが、実際は扱いの難しい布石なんですよね。

大模様を展開して入ってきた石を攻めて利益を上げるのを目指す布石なので、使いこなすにはヨミの力はもちろんのこと、攻めのテクニック、構想力などが求められます。

また勢力が偏るためにそこをただ荒らされたら終わりなので、リスクも高い打ち方です。

珍しいから勝率がよかった説もありますが、今ほど研究の進んでいない三連星で勝ちまくっていたことを考えると、人間性はどうあれ実力は本物だったんだろうなと思います。

もちろん上記は私の個人的な解釈です。

布石に特徴を出したのは、単に碁で彼を探す手がかりにするためだったかもしれませんし(笑)

この時代に中国流とかダイレクト三々を打っているのも変だし、個性を出すなら三連星くらいですしね。

でも私の個人解釈が当たっているにせよ、そうでないにせよ、得意布石や棋風に人柄や個性が出るのは囲碁の魅力の一つなので、それを物語に盛り込んでくださっているのは嬉しいですね。

ネタバレありの感想は以上です。

ネタバレなしの部分も含めてかなり長文になってしまいましたが、読んでくださった方、ありがとうございました!

お読みいただきありがとうございます!もしもお役に立てたら、スキやシェアをしていただけると更に喜びます!