ファシリテーターって、誰だろう?

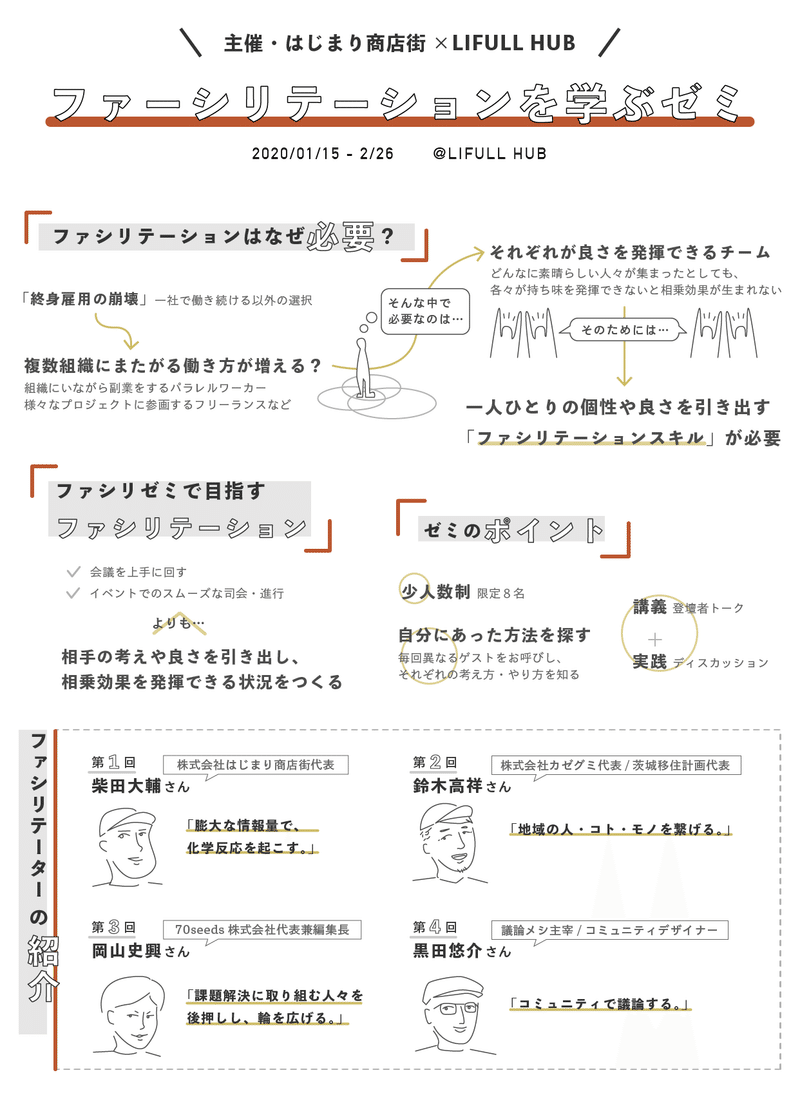

1月から計4回にわたって開講していた「ファシリテーションを学ぶゼミ」が、昨日終わりを迎えました。

いつもは単発のイベントをやらせてもらうことが多いはじまり商店街で、はじめて連続講座として企画をさせてもらったこのゼミは、”どんな回になるんだろう”というワクワク感とハラハラ感が同時に押し寄せてくる場所でした。

せっかくなので書き残します。

ことの発端は、あのときの悔しさ

前職にいたときには週末に「想いある個人の実験の場」というテーマで、フリーランスになってからは「表現者のためのステージ」をコンセプトに、これまで約3年ほどイベントを開催していました。

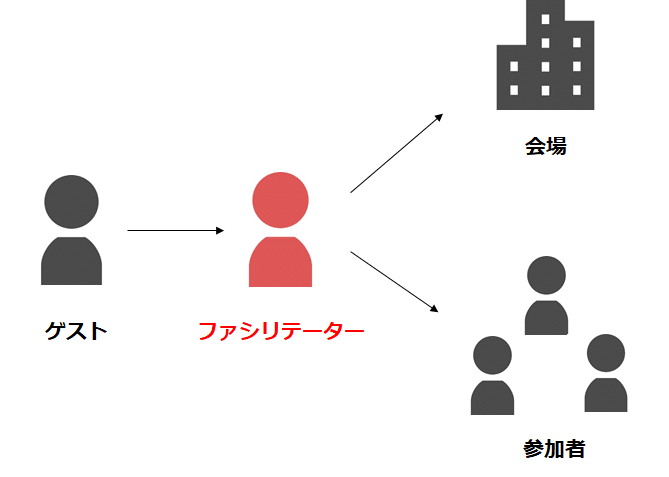

どちらにしても、私は場を企画してゲストを迎える側。回を重ねていくうちに、イベントページに「ファシリテーター」として名前を書かれることが多くなっていきました。

そうか、これってファシリテーターっていう仕事なのか、とぼんやり思っていたところ、大きな転換になったイベントがこちらです。

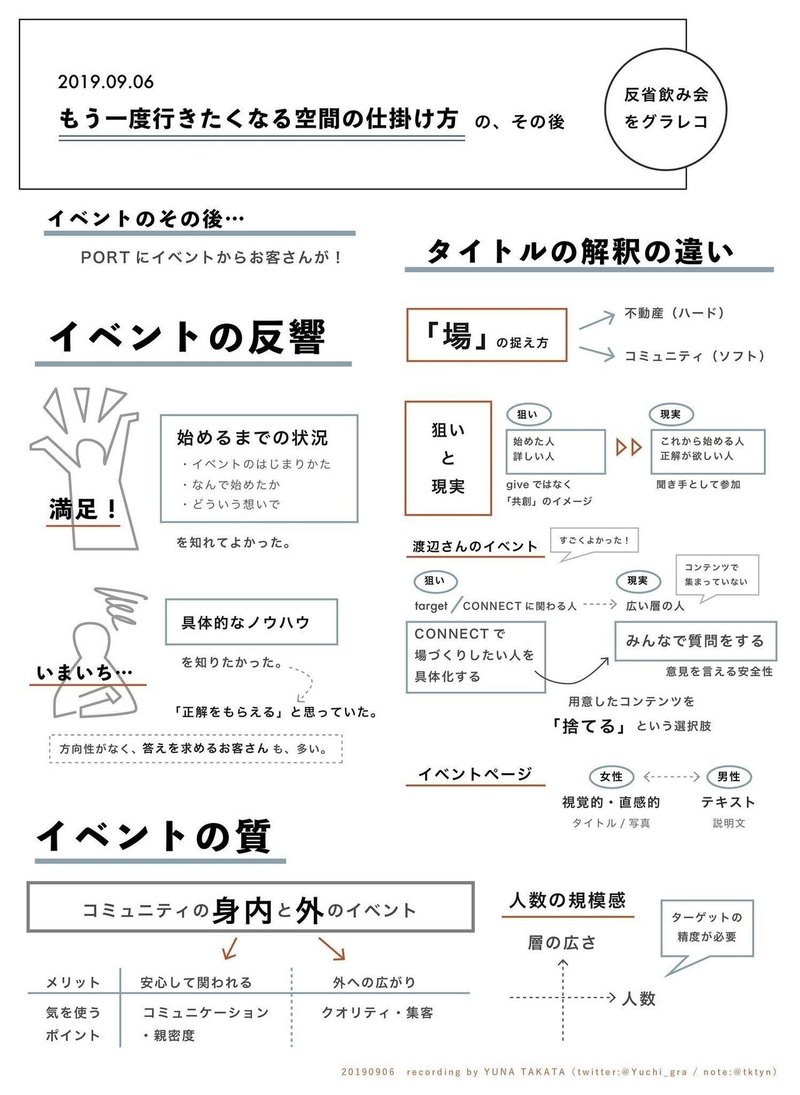

8月に開催したこのイベントは、「もう一度行きたくなる空間の仕掛け方」をテーマに、場を運営しているオーナーさんをゲストをお呼びした回。参加者は30名ほど、別に大きなトラブルがあったわけでもなく「楽しくてあっという間でした!」という前向きなコメントももらいました。

ただ、参加者のお一人からこう言われてしまいました。

「今日はありがとうございました!参加できてよかったです。でも正直、期待していた内容ではなかったです。」

別にこの方がただ意見を言いたいクレーマーだったわけではありません。きっと正直な感想を伝えてくれました。だからこそ、この一言を言わせてしまったことが申し訳なくて悔しくて、その日はなかなか寝付けませんでした。

(悔しすぎて、後日反省会もしました。笑)

土壇場で企画した回だったので、企画段階からの反省点ももちろんあるのですが、同じ状況でも当日の参加者の方々の関心事を捉えて質問を投げられていたら、その場をもっとよくすることができたはず。

「もしかしたらファシリテーターって、当日の場のクオリティを左右する重要な役割なんじゃないか」

そう感じた瞬間でした。

ファシリテーターがいるのは、イベントだけじゃない?

そんなことを感じながら、フリーランスとしてさまざまなプロジェクトに関わらせてもらっていました。新しいサービスを立ち上げよう!というものもあれば、今あるサービスをもっと広めよう!というのも。

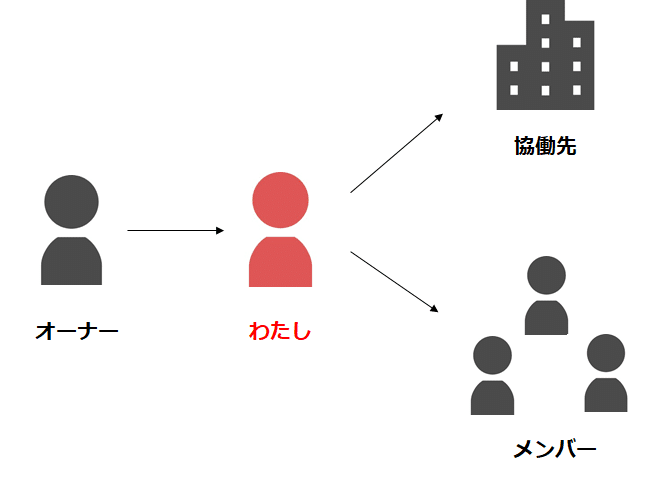

お仕事を発注してくれるのは会社のオーナー。だけどオーナーと二人で仕事を進めればいいわけではなく、大体の場合は別の協働先があったり、ほかのメンバーがいたりします。

オーナーが何を目指しているのかをちゃんと理解することも大切だし、それを協働先やメンバーの方々と共有しあってすすめることも大事。なんて頭ではわかっていても、プロジェクトごとにオーナーも協働者も変わるし、こだわるポイントも仕事の進め方も全然違います。

それまで一社でしか働いたことがなかった私は、この状況にすごく戸惑いました。そしてそのときに思いました。

「なんかこれ、イベントのときと一緒だ。」

毎回ちがう会場でことなるゲストを迎え、はじめましての参加者の方々に満足してもらうのがイベント。向き合い方がちがうだけで、ほかの仕事においても、イベントのときと近しい役割を果たそうとしていました。

「ファシリテーションは、イベントや会議の運営だけでなく、プロジェクトの推進においても大事なのかもしれない」

そう思いました。

実践者から学ぶファシリゼミ

そんな自分の実体験からうまれたのが、ファシリテーションを学ぶゼミです。

(ご自身がそう名乗っているかは別として)ファシリテーターとして道を切り拓いている4名の方々をゲストにお迎えして、「それぞれが考えるファシリテーションとは?」を聞きながら、実際にそのファシリを体感できるプログラムです。

一言にファシリテーターといっても、そのスタイルはさまざま。どうしたら各回でゲストの色がでるのか、そのためにどんなテーマをどう盛り込めばいいのか。そんなことをぐるぐる考え続ける2ヶ月間でした。(が、実際のところは、ゲストの方々に助けてもらってばかりでした。。)

全部は公開できませんが、各回のグラレコを一部だけ紹介します。

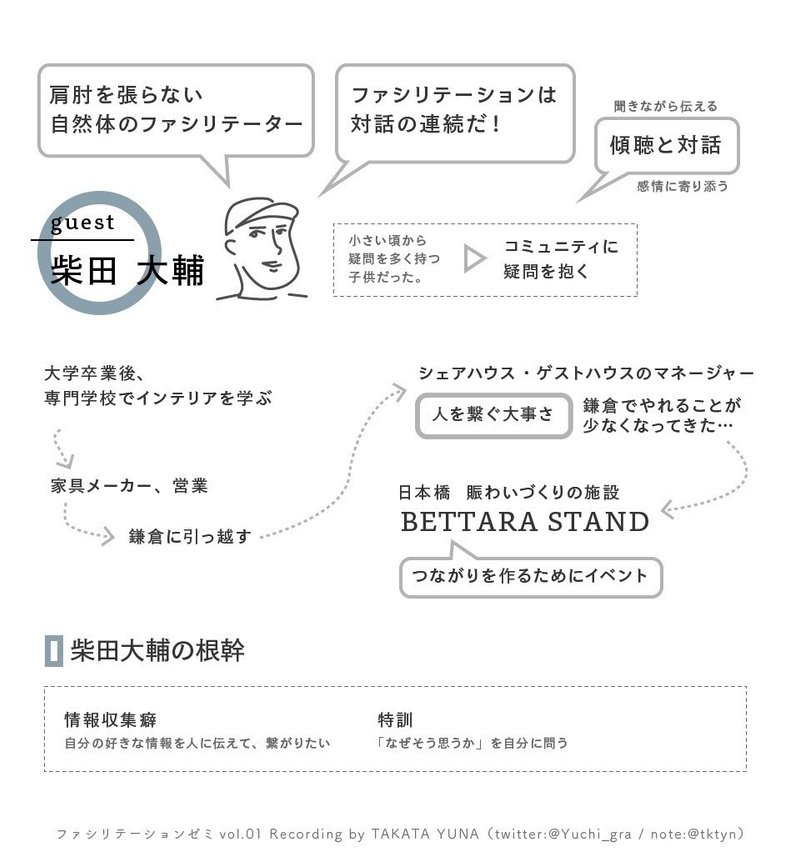

【1回目】ゲスト:柴田大輔さん

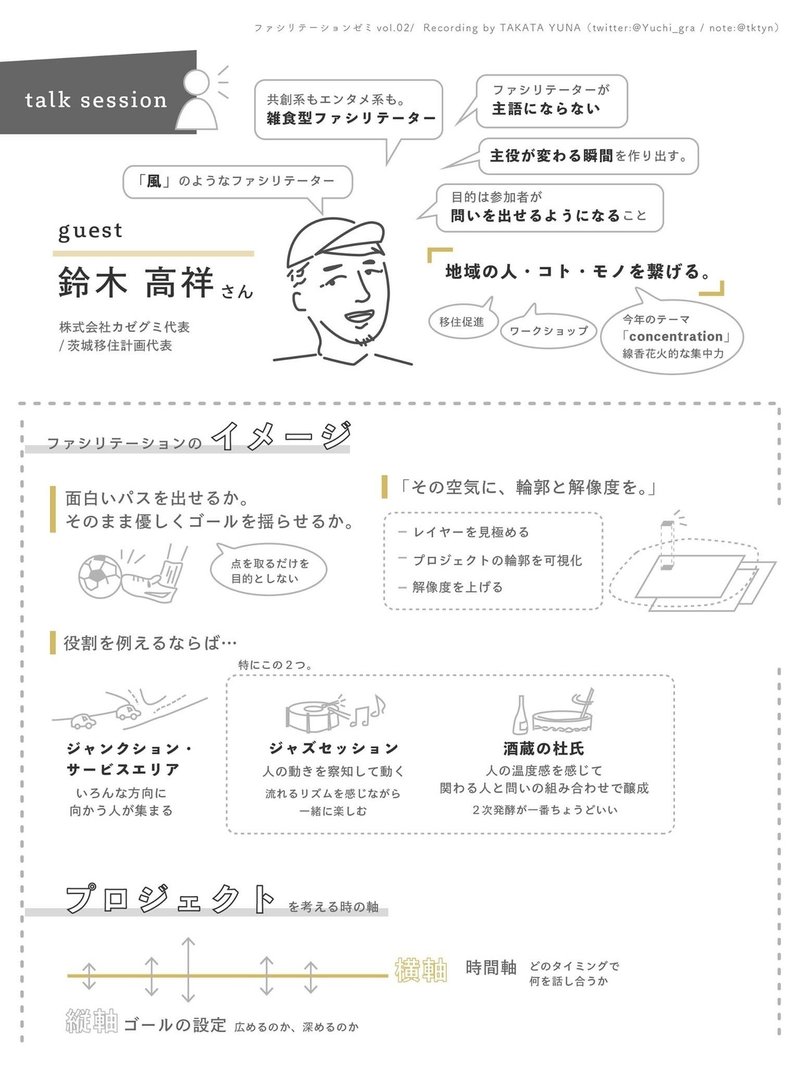

【2回目】ゲスト:鈴木高祥さん

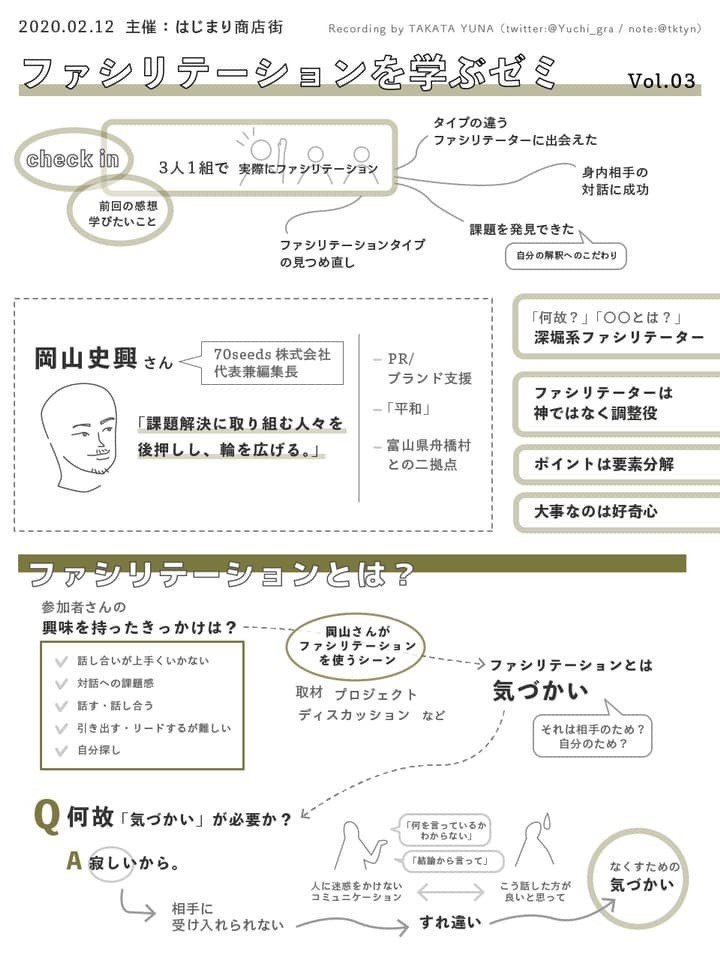

【3回目】ゲスト:岡山史興さん

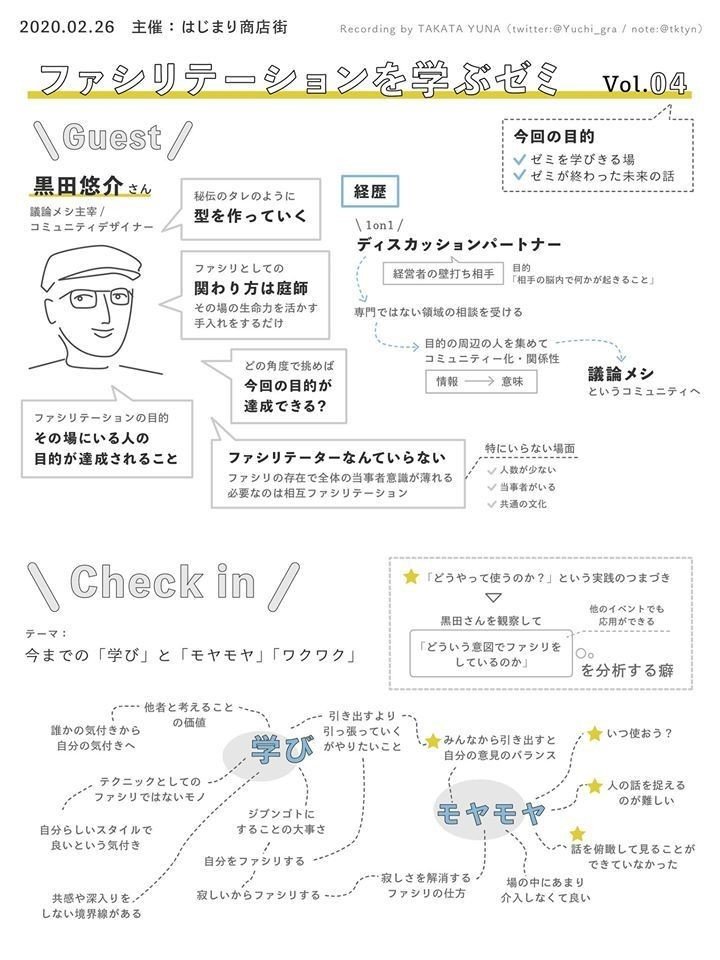

【4回目】ゲスト:黒田悠介さん

ゼミを終えて…邪魔だと思っていた特徴を、はじめて受け入れられた

このゼミを企画して、運営側としてよかったことも反省点もいろいろあるのですが、ものすごく個人的によかったことは、それまで邪魔だと思っていた自分の特徴を、はじめて受け入れられるようになったことでした。

特に初対面の人から「なんか大事に育てられてきた感あるね~」と言われることがよくあるですが、実際のところはそうでもなく。家族同士がぶつかりあったり、ことあるごとに問題が起きたりしては、今ここで私はどう振る舞うべきなのか?を考えるクセがついてしまっていました。(子どもとして本当に可愛くない…笑)

それが今でも抜けきっておらず、こと仕事においては切り替えて伝えるべきことは伝えるのですが、仕事を離れた大人数の飲み会や集まりは正直苦手で。あの人は楽しそう、つまらなそう、話したそう、帰りたそう、といろんな空気を感じ取ってしまって、純粋に楽しめないんですよね。自分の面倒くさいところだなと、これまでずっと思ってきました。

でも、ファシリゼミの中で、「ファシリテーションは気づかい」「すべては相手への興味からはじまる」「人の動きや温度感を感じることが大事」という言葉をもらってから、いらないと思っていたこのクセも、ファシリテーションにおいては活かせるのかも知れないと、はじめて受け止めることができました。

次回は、はじまりゼミ

そんなファシリゼミを企画していたはじまり商店街で、3/4(水)から「はじまりゼミ」がはじまります。

今回は企画側ではなく、3回目にゲストとしてお邪魔させていただくことになりました。もしかしたら開催方法などに一部変更があるかも知れませんが、年間200本を超える場づくりに向き合ってきた柴田さんから学べるチャンスなので、興味のある方は是非のぞいてみてください。

【はじまりゼミ】https://www.facebook.com/events/187424542369476/