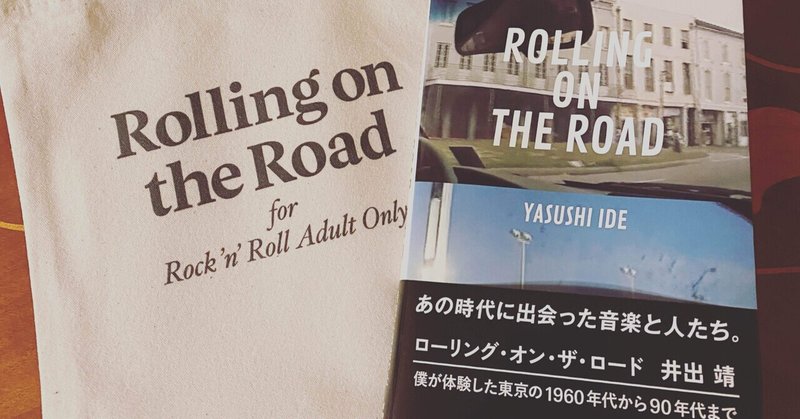

井出靖 ROLLING ONTHEROAD

これは、知られざるジャパンポップカルチャー史。井出靖さんの自伝である。

オリジナル.ラブ、ピチカートファイブ、小沢健二、ボニーピンク、中西俊夫、朝本浩史、クレモンティーヌ、

いとうせいこう、藤原ヒロシ、高木完、ヤン富田、吾妻光良、井上富雄、花田裕之…

単なる交友録としても、貴重な歴史の一面が異常な程の情報量で綴られている。

ジャネットケイ、アルクーパー、U-ROY、マッドプロフェッサー、リー・ペリー、ドン・レッツ…

井出靖さん自身が関わった多くの人々、出来事の数々。

情報には、差出人が必ずいる。その情報を受け取りながら、僕らは僕らの好みを選択し、追求したり、新たな発見をする。情報の差出人とは、先導士かもしれないし、教育者かもしれない、先駆者かもしれない。差し出すというのは、コミュニケーションの発信者であることには違いない。

そこで、差し出される情報を、受信するものは選びながら心躍らせる。情報を発信するものは道標となり、次の発信者へバトンを繋ぐ。音楽という一種の「情報」もそうして、誰かの耳に届けられていく。

日本のカルチャーシーンに、井出靖さんが差し出した多くのモノで、文化のページが作られた、といっても過言ではないだろう。

良質という言葉がある。誰にとって良質かはともかくとして、良質な音楽があるとする。今や、世の中にはたくさんの音楽が消費され、良質か否かを語るには手に負えない量の音楽がある。ただ聞き流すだけの音楽もあれば、吸い込まれていく音楽もある。売れているか否かは関係ない。好みの話にも繋がる。

産業として、マーケットとしての商業化主義の音楽とは、明らかに一線を画しつつも、素敵な音には出逢いたいし、ずっと良質な音楽と過ごしていきたい。

僕にとって、良質な音楽の紹介道標となる重要人物の1人は間違いなく井出靖さんだと思う。

あの人がすすめるものにハズレなし!という人だ。それもそのはず、今回の本を読んで改めて気づいた。

詳細は省くが、井出靖さんの活動と妄想が源流となって後年のいろんなシーンに影響を与えてきたのであるから、当たり前といえる。井出さんのフィルターを通して届けられた音楽に触れて、惚れてきた。えっ、それも井出さん?!これも井出さん!の大小の驚きがあった。

日本の80年代から90年代の音楽シーンやクラブシーンの始まりから後に「渋谷系」とくくられる、カテゴリー的なるものには、全てと言っていいほど井出靖という人の存在がある。

本文にも書かれている通り、やりようによっては、「商業主義」「芸能主義」の世界で、社会的な地位を築くことも出来てたであろう。

本人は、そんなものには興味がない。つまりそれは、陳腐な言い方だけど、僕流の解釈では、「ロック」な人なのだ。孤高であり、反逆であり、衝動であり、疾走であり、オマージュに溢れる生き方なのだ。全てに美学が感じられる。

転がる石は、留まらない。道なき道さえも怯む事なく転がる。やがてそれが道となる。うーんロックだなぁ。本書でも至る所で、内容から脱線をする。この脱線ネタが面白い。単なる線路を進む人ではない所も異才なのだ。思考のスピードに文章が追いついていくのが必死なのだ(笑)

井出靖のソロアルバム、どれもみんな好きである。なんだろう、あの風景が浮かび上がってくるロードムービー的テイスト、宇宙空間に身を委ねているかのような異次元感覚、スピーカーから出る音から、どこかへ誘ってくれる体感を何度も味わった。

この著書も、実際にその場にいなくても、情景が伝わってくるから不思議だ。

音楽調理人とでもいうのだろうか。素材選びから組み合わせ、調合、味付け、幅広いスパイスの掛け合わせにいたるまで、微細なのである。そうか、リ・remixを重ねた上で、時に寝かせて、何を引くのかを常に考えて調理から設え、そして空間としての場つくりまでを同時にイメージしているなかもしれない。その手法が唯一無比なのだ。

井出靖さんと直接 話をさせてもらえるようになって、10数年経つ。

たまに、昔の話をきいてみたりすることもあるが、井出さんの話題スタンスは、基本的に、「今」と「これから」が中心だ。

かっこいい音を聞かせてもらったり、紹介してもらったり、近々の予定やイメージをワクワクしながら話すのだ。いつも大量の仕事を超速でこなし、過去にはあまり拘りがないのかな?と思いきや、ちゃんと、しっかりした「思い出」を大切にしているではないか。井出靖というフィルターを通して、日本の音楽カルチャー文化が、いや格別の現代文化証言史とでもいえる至極の一冊だ。

面白すぎて一気に読み上げた。

そういえば、東京ドームにローリングストーンズを観に井出さんとご一緒した事があった。あれはあれでレアな出来事だったなぁと思い出した。

井出靖さんの作品や活動を通じて、また素敵な音と出会っていきたい。

そして、次は2000年代からの自伝が楽しみになってくるな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?