新しい気動車①:JR東日本編

進む ”脱" ディーゼルカー

気動車とは、電線が引かれていない「非電化」の路線を主に走る「ディーゼルカー」の事を指します。しかし今、JR各社で気動車の「脱ディーゼルカー化」が進んでいます。

今回から数回に渡って、将来気動車を置き換えるであろう3つの「新しい気動車」を項目ごとに厳選してご紹介します。第1回はJR東日本です。

🟩 ハイブリッド車両(シリーズハイブリッド)

(画像はWikipediaコモンズより)

【 シリーズハイブリッド方式の仕組み 】

① ディーゼルエンジンを使って発電機を動かして発電

② モーターで車軸を動かしたり回生させたりする

③ エンジンで発電した時に余った電力や回生ブレーキで発生した電力を蓄電池(バッテリー)に回収させる

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%81%93%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%89#

簡単に言うと「ディーゼルの力を活かして電気の力に変換して走る」車両です。ディーゼルの力に頼りきらないことで、有害物質をあまり出さない、環境に優しい車両を作ることができています。車で言うと、日産の「e-POWER」がこれに当たります。

🟩 ①:キハE200形(3両、2007年)

小淵沢(山梨県)〜小諸(長野県)を結ぶ、小海線用の車両です。同時期に製造されたキハE130系に似た車両ですが、世界初の営業用ハイブリッド車両という偉大すぎる車両です。

2007年に量産先行車の3両が製造され、2009年まで量産車の導入に向けてデータを収集していましたが、結果的に「キハE200形の量産車」の導入には至りませんでした。代わりにそのデータは、2010年に登場した「人気観光列車」に反映されることになります。

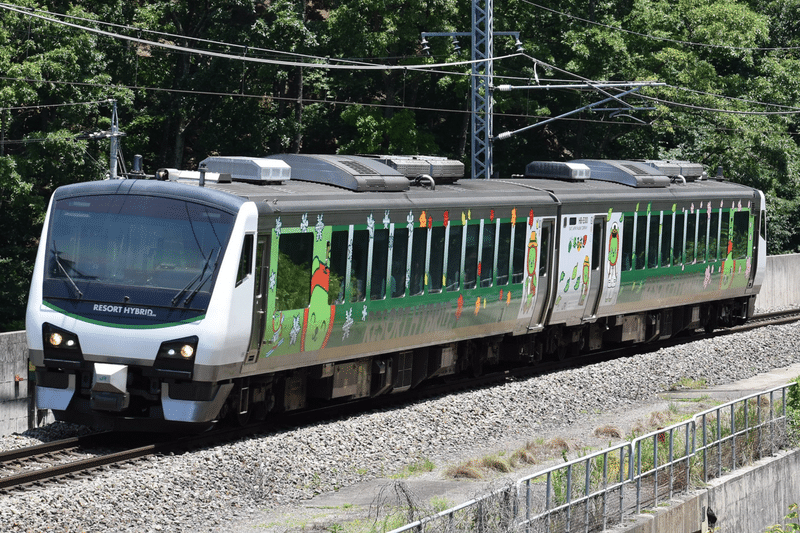

🟩 ②:HB-E300系(4連・2連 各3本、2010年〜)

秋田と青森の間を日本海(五能線)に沿って走る、大人気の観光列車「リゾートしらかみ」。実はこれ「ハイブリッド車両」なんです。

「青池編成(2010年〜)」と「橅編成(2016年〜)」の2つがHB-E300系で運行されています。

「北東北に新しい観光列車「ひなび」がデビューします」より

(https://www.jreast.co.jp/press/2022/morioka/20221122_mr02.pdf)

「東北の文化・自然・人に出会う旅へ「SATONO」がデビューします」より

(https://www.jreast.co.jp/press/2022/sendai/20221124_s01.pdf)

青森・岩手などを走る観光列車「ひなび(2023年〜)」や、福島・宮城などを走る観光列車「SATONO(2024年〜)」もHB-E300系です。この2つはかつて「リゾートあすなろ(2010年〜2023年)」として青森・岩手を中心に運行されていました。

(2010年〜、画像はWikipediaコモンズより)

長野県を走っている観光列車「ふるさと」もそうです(登場はしらかみより早い)。

(2019年〜、画像はWikipediaコモンズより)

新潟と酒田を結ぶ観光列車「海里」もHB-E300系…ですが、こちらは一番最後に造られたものでライトの形がオリジナルです。

これらの中で「リゾートしらかみ」・「リゾートあすなろ」は気動車(キハ48形)、「海里」は電車(485系)という形で "人気だった先代” が存在していました。電車よりは鈍足なものの気動車よりは俊足で、電線が無くてもどこでも走れる利点を活かして様々な場所で臨時列車を走らせることもできるようになりました。

🟩 ③:HB-E210系(2連8本、2015年〜)

宮城県のあおば通(仙台)と石巻を結ぶ、仙石線。東日本大震災で大きな被害を受けたものの、2015年に全線復旧を果たしました。

仙石線は待避設備が乏しい区間が多いため、快速列車の増発が難しかった一方で、仙台〜石巻間を1時間で結んでほしいとの声がありました。そこで全線復旧の暁に、仙台〜塩釜は東北本線、高城町〜石巻は仙石線を走る「仙石東北ライン」が誕生しました。

しかし、東北本線は交流電化・仙石線は直流電化なので、電車を走らせる場合はそのどちらにも対応した交直流電車(製造費が高い)が必要になります。

ですが、仙石東北ラインはハイブリッド車両のHB-E210系を用意することで、製造費を抑えた上に、石巻線(石巻から先の女川までを結ぶ非電化路線)への乗り入れも実現させたのです。電車に囚われない”新しい選択"が更なる利便性の向上に貢献しました。

🟨 蓄電池電車「ACCUM」

蓄電池に溜めた電気を使って走る車両。日本では電化区間と非電化区間の両方を走ることがある場所に導入されがちで「電化区間でバッテリーを充電しながら電気で走り、非電化区間に入ったら電化区間で充電した電気をバッテリーから貰いながら走る」というスタイルが確立しています。JR東日本では「ACCUM」という愛称を付けています。

🟨 ①:EV-E301系(2連4本、2014年〜)

烏山線は栃木県の烏山〜宝積寺を結んでいますが、宝積寺から電線がある宇都宮線に乗り入れて宇都宮まで走る列車がほとんどです。そのため、電線がある所でバッテリーを充電し、電線がないところで使う「蓄電池電車のスタイル」に当てはまっていました。

2014年3月に量産先行車のヤマV1編成がデビュー。その後2017年3月には量産車のヤマV2〜V4編成も仲間入りし、それまでのキハ40形1000番台(6両)を置き換えました。車内はキハ40形とは180度違う電車同然の雰囲気が漂います。

🟨 ②:EV-E801系(2連6本、2016年〜)

男鹿線は秋田県の男鹿〜追分を結んでいますが、追分から電線がある奥羽本線へと全ての列車が乗り入れて秋田まで走ります。こちらも「蓄電池電車のスタイル」に当てはまっていました。

EV-E301系と違うところは受け取る電気の種類。宇都宮線が直流なのに対し、奥羽本線は交流になっています。

そのため(次回紹介する)九州で活躍する同じ交流の蓄電池電車、BEC819系をベースに設計されました。EV-E301系とは違う、顔に付いているドデカい方向幕やシックな内装はJR九州譲りの設計です。

2017年3月に量産先行車のアキG1編成がデビュー。その後2021年3月には量産車のアキG2〜G6編成も仲間入りし、それまでのキハ40形・キハ48形を置き換えました。

🟦 水素電車(水素式燃料電池電車)

屋根上にある水素貯蔵ユニットから溜めた高圧水素を燃料電池装置へ供給、空気中の酸素と化学反応することで発電した電力で動く仕組みになっています。トヨタの水素自動車「MIRAI」のノウハウが活かされています。

以前のNoteをご覧になった方はご存知かと思いますが、現在は電気式気動車(ハイブリッド車両のバッテリー抜きバージョン)のH100形を導入している、JR北海道も将来的に採用することを検討しています。

🟦:FV-E991系(2連1本、2022年〜)

神奈川県の京浜工業地帯を走る鶴見線(鶴見〜扇町・大川・海芝浦)・南武支線(尻手〜浜川崎)では、沿線が臨海工業地帯である特徴を活かし、水素電車のプロトタイプ・FV-E991系の試験走行を行っています。

2024年度までFV-E991系による実証実験が行われた後、2030年度の導入を目指して量産車の開発が行われ、実現すれば地方線区のディーゼルカーを置き換える予定です。

⬜️ 今後の導入先は?

ここまで紹介してきた3つの「新しい気動車」ですが、気になるのは今後の導入先でしょう。今のところ公式からの情報はありませんが、概ね予想することはできます。

🟥 電気式気動車:GV-E400系(2018年〜)

電気式気動車はハイブリッド車両からバッテリーを抜いたもので、エンジンの力で発電機を動かし、インバータ制御を介してモーターと車軸を動かします。バッテリーが無いのでコストが抑えられるのが最大のメリットですが、裏を返せばバッテリーの力が無いのでエンジンの力で他のものを動かすしかなく、有害物質の削減量は上記3種と比べて少ない上、加速時は(気動車よりは小さいものの)かなりの音を立てて発車します。

(https://www.jreast.co.jp/press/2015/20150510.pdf)

JR東日本は2015年5月、63両の電気式気動車を製造して新潟・秋田地区に導入すること、将来的に約90〜190両の電気式気動車を追加導入することを発表しました。

(https://www.jreast.co.jp/press/2017/20170706.pdf)

2017年7月には形式名の「GV-E400系」と外観が明らかになり、新潟・秋田向けの車両は63両の製造となることを改めて明らかにしました。

2018年から新潟向け、2020年から秋田向けの車両が製造され、2021年までに63両の製造が完了。今後も電気式気動車が製造されるのか…と思われた矢先の事でした。

⬜️ ①:GV-E400系(=電気式気動車)製造打ち切り

(https://www.jreast.co.jp/press/2021/20210608_ho02.pdf)

2021年6月8日。JR東日本は「ゼロカーボン・チャレンジ2050」の概要を発表しました。そして、その資料内に「気動車の取り替え計画にあたっては、ハイブリッド車両や蓄電池電車を軸とします」と記されていたんです。加えて水素電車については「実証実験の状況を踏まえ、将来の社会実装を推進する」としました。

続いて、環境に配慮した気動車が導入された場所の地図が掲載されたものの、導入されたばかりのはずの電気式気動車は掲載されていませんでした。この2つの公式資料からの証拠により、GV-E400系の製造が63両で打ち切られることが確定的となりました。

しかし、キハ40形(一般車両)は、GV-E400系による置き換えを最後にJR東日本からは概ね姿を消しました。では、GV-E400系の「幻の90〜190両」は何を置き換えようとしていたのかーー

⬜️ ②:キハ100系・キハ110系の置き換え

ーー それは、キハ100系・キハ110系と見て間違いないでしょう。1990年〜1999年製、今年で25年〜34年目。鋼製車体や内装の床など随所に劣化が見られ始めました。

しかし現在、郡山・小牛田・新津・長野・小海のキハ110系、盛岡・八戸のキハ100系で延命工事が確認されています。これは、電気式→ハイブリッド・蓄電池・水素への転換による導入の遅れやコロナ禍による不況を受けたものと推測され、延命工事が行われた車両は置き換えの順番が後回しになったと見て良いでしょう。

一方で(確証が得づらいものの)延命工事を未だ行っていない所属区が存在します。

⬜️ ③:次の導入先は「八高線の非電化区間(高麗川〜高崎)」?

キハ110系のうち、高崎車両センターに所属する八高線用の21両は、現時点で延命工事が行われていません。他の所属区では一ノ関を除く全区で改造が始まっています。

(https://www.jreast.co.jp/press/2020/20200903_ho02.pdf)

八高線の非電化区間では、現在「GNSS(全地球航法衛星システム)」と携帯無線通信網を活用した新しい列車制御システムの試験が順調に行われています。2024年度には、八高線の非電化区間への導入を目指しています(超重要)。

新しい踏切制御の概要

簡単に言うと(今まではどちらも地上設備がやっていた)踏切を鳴らす列車の検知機能を衛星システムに、踏切の制御を携帯無線に置き換えることで、電車のブレーキ制御を自動化して、スリム化とコストカットを実現するものです。

発表後、2020年9月から2021年1月にかけて、秋田向けのGV-E400系3両(GV-E400-9、GV-E401+GV-E402-18)で踏切側の試験走行が行われました。

そして、2023年2月からは、キハ110系による列車側の試験走行が始まりましたが、よりによって試験対象車は高崎車ではなく郡山車(キハ111+キハ112-108)でした。

更に、八高線の混雑率の上昇を嘆いた方がJRの職員の方に伺ったところ「キハ110系は老朽化や故障で動かせない車両があり不足している」との回答がありました。

しかも、八高線の非電化区間は、概ね2両編成で運行されています(朝晩1.5往復の3両運用や昼間1往復の1両運用を除く)。「新しい気動車」たちは、2両固定編成を組むケースが多いため、導入に適した線区と言えるでしょう。

繰り返します。八高線の非電化区間へのGNSSの踏切制御システムの導入目標時期は今年度中です。その一方で、キハ110系に今から改造を施すには不条理な条件が揃いすぎています。

従って、八高線の非電化区間には「GNSSに対応した(2両固定編成の?)新型車両」が近く導入される可能性があると見て良いと思います。

どの方式になるかですが、八高線は電化区間と非電化区間で運行系統が別れており、直通運転を行うとは考えづらい上、水素電車はまだ試験段階であるため、ハイブリッド車両である確率が極めて高いでしょう。しかし、HB-E210系の製造からは10年近くが経過しているため、マイナーチェンジを施した新形式の導入が見込まれそうです。

蓄電池電車の導入先も予想したかったのですが、文字数が多すぎるのでまた数ヶ月後の機会に…。

その他の参考資料

⚫︎ Wikipedia

・https://ja.m.wikipedia.org/wiki/JR%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%ACHB-E300%E7%B3%BB%E6%B0%97%E5%8B%95%E8%BB%8A

・https://ja.m.wikipedia.org/wiki/JR%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%AD%E3%83%8FE200%E5%BD%A2%E6%B0%97%E5%8B%95%E8%BB%8A

・https://ja.m.wikipedia.org/wiki/JR%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%ACHB-E210%E7%B3%BB%E6%B0%97%E5%8B%95%E8%BB%8A

・https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%99%E7%9F%B3%E6%9D%B1%E5%8C%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3

・https://ja.m.wikipedia.org/wiki/JR%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%ACEV-E301%E7%B3%BB%E9%9B%BB%E8%BB%8A

・https://ja.m.wikipedia.org/wiki/JR%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%ACEV-E801%E7%B3%BB%E9%9B%BB%E8%BB%8A

・https://ja.m.wikipedia.org/wiki/JR%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%ACFV-E991%E7%B3%BB%E9%9B%BB%E8%BB%8A

・https://ja.m.wikipedia.org/wiki/JR%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%ACGV-E400%E7%B3%BB%E6%B0%97%E5%8B%95%E8%BB%8A

・https://ja.m.wikipedia.org/wiki/JR%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%AD%E3%83%8F100%E7%B3%BB%E6%B0%97%E5%8B%95%E8%BB%8A#

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?