Milk outside a bag of milk outside a bag of milk 彼女の世界と分かり合えない相互理解

※本記事には、「Milk inside a bag of milk inside a bag of milk」及び「Milk outside a bag of milk outside a bag of milk」のネタバレが含まれます。ご注意ください。

また、前作の記事を読んでからこの記事を読むと、より内容が理解しやすいと思います。是非ご一読ください。

加えて、本記事には強く精神的に影響を与える説明がいくつかあります。

精神的にすぐれない方はブラウザバックを推奨します。

彼女の壊れた世界は広がった。

「Milk outside a bag of milk outside a bag of milk(以下、Outsideと略称)」は、「Milk inside a bag of milk inside a bag of milk(以下、Insideと略称)」の続編だ。

物語は地続きで、彼女のその後がちょっとだけ描かれる。

牛乳を買った彼女はどうなったのか。

あんなに苦労して買ったのに、母親にはブチギレられ、当然のように皮膚を貫通する爪で毒を注入され、早く寝ろと宣告される。

あの努力はなんだったんだろう。

無意味な努力だったんだろうか。

そんなことを考えながら、僕は彼女の後を追った。

彼女の自室は、様々な異物に溢れかえり、外は真っ赤で、おぞましいほどの世界になっていた。

Insideの頃からあったが、当然のように残酷な表現が出たり、文章の意味が崩壊したりした。

比喩表現ではない、意味の分からない文章の表示もあった。

そこには、彼女の崩壊が見て取れる。

プレイヤーは、そこで彼女の記憶を探しながら、彼女の睡眠を助ける役割をすることになる。

彼女の過去。

彼女は「孤独」だった。

学校の話で友人や先生の話は出てこない、ネットの人間は人として認知していない、あるのは人かどうかも怪しい母親と、いなくなってしまった父親の記憶だけ。

彼女の周りに「温かみを持った人間」はいない。

彼女の2度目の死の体験に出てきたボットを送り付けた「彼」は、無責任でも何でもなく、彼女を助けたいと思った人間なのだろう。

しかし、彼女自身は温かみを退けている。

そこには、広がってしまう人間のネットワークによる、「監視への恐怖」が存在した。

彼女はネットに順応しなかった。

彼女の世界には、拒絶してしまったものも含めて、もう誰もいないのだろう。

彼女はインターネットの対話相手は「全部人間ではない」と一蹴したうえで、「共通の趣味のある友人」「私の存在はどうでもいい」と語る。

事実そうだろう。

他者の苦しみを抱えてあげる義務は、インターネット上の我々には存在しない。

冷たく見放したとしても、それは自由による保証の一つだ。

無慈悲かもしれないが、インターネットとは「自由に入退出できる空間」であり、離脱することも自由であり、誰かを救わないことも自由なのだ。

嫌いならその人を簡単に捨てることもできる、そういう世界である。

彼女の「全部人間ではない」というのは流石に言いすぎだとは思うが、顔も見えない相手に慈悲を与え続けることが違うと考えるのは、あながち間違いではない。

ネット上の人間関係に依存してきた僕の立場からすると、彼女の意見に共感することはできないが。

重要なのは、「彼」を思い出したタイミングで、彼女は「死の体験」をしているということだ。

彼女にとってはインターネットは監視であり、恐怖の対象である。

表現の場でも自由を表すものでもない。

彼女がバルコニーから出た時、周りの景色は彼女を囲むように出来ていた。

そのとき頭に浮かんだワードは「監獄」である。

ミシェル・フーコーの「監獄の誕生」には、パノプティコンと呼ばれる監獄が登場する。

この監獄は、真ん中に監視する人を置いてその周囲を牢獄で囲み、囚人がいつでも監視されているという構造を持つ。

彼女はインターネットで監視されているといい続けたが、実際には彼女が怯えて監視されていると思い、逆に周囲を観察し続けてしまったようにも捉えられる。

インターネットという空間を通してしまったことで、外部と接触してしまった彼女が監視されていると思い込み、外への監視を強めてしまうことは、逆説的ながらもあり得る行為だ。

…話を変えよう。

彼女はずっと壊れていた。

Insideの頃からも、今回も、エンディングまで。

ずっと壊れていた。

だからこそ、部屋を漁ることになる本作は、それを生んでしまったトラウマに蓋をするかしないかで、エンディングが大きく変わる。

そして、どのエンディングを見たとしても、「おやすみ」の実績が解除される。

この「おやすみ」の実績には、Ἄρχε σεαυτοῦという文章が添えられている。

どうやらこの文は古代ギリシアにおける格言の一つらしく、意味は「Control Yourself」、つまり自己制御らしい。

おやすみ、とこの文章の間に何が意味されるのだろうか。

それは、エンディングにある夢の立ち位置が関係している。

彼女の現実は基本的に壊れている。

それは、おそらく過去に起きたトラウマを回避するために、彼女が生み出してしまった何かなのだろう。

PTSDを避けるために行ってきた現実逃避が徐々に自分を蝕んだ結果が、あんな壊れた世界だったのだろう。

エンディングの一つには、世界が比較的まともに見えるものがある。

彼女には、世界をまともに見ることのできる余地があるのだろう。

記憶のホタルを全て集め、紙切れを拾ったルートでは、比較的まともな世界が見え、まともな会話をする彼女の姿がうかがえる。

一瞬とはいえ、まともになれるような過去を記憶のホタルや紙切れから思い出したことで、まともな世界が夢の中に顕出したのかもしれない。

では、そのエンディングが分岐する紙切れは何を意味したのだろうか。

紙の詳細はゲーム中では一切語られない(見落としているかもしれないが)。

しかし、その紙を拾うか拾わないかで、少女が最後に見る運命は大きく変化する。

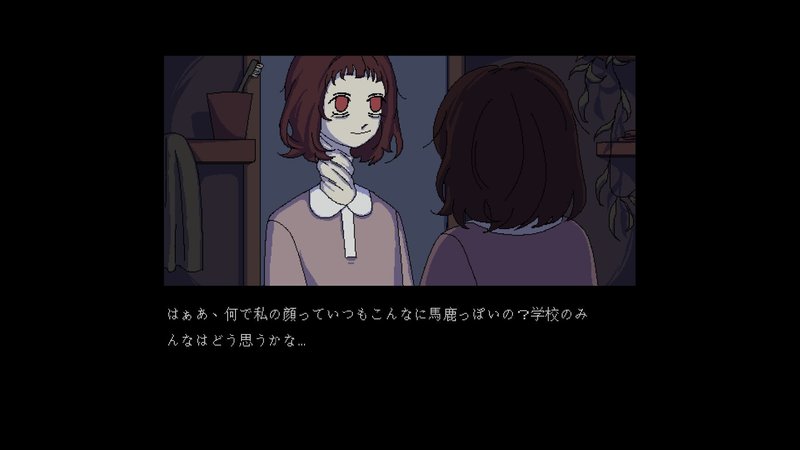

具体的には、紙を拾わないと顔が壊れた少女の醜形恐怖とも見て取れるムービーが流れ、紙を拾うとまともな世界でピザのアプリと会話する少女の独白が流れる。

順に分析していこう。

醜形恐怖の実績は、「ぜんぶうまくいく」だ。

そこには、「見てわからない?」という文章が添えられている。

「見てわからない?」というぐらい、自分に対する自信が破壊されているのだろう。

学校で、彼女が嫌がりながらも父親に連行されていく様子を見る限り、学校内で何らかの問題があったことは間違いない。

ベットの発言から推測するに、彼女はまともに授業を受けていたようには見えない。

ずっと保健室で寝ていたようだ。

どこまでが真実はわからないが、学校での出来事を俯瞰的に見ていた人物からのコメントのように、実績には「見てわからない?(すぐわかるぐらい哀れなんだ)」という文章が用意されている。

この文章、もしかするとプレイヤー側の分析ではないだろうか。

プレイヤーは、(基本的には)彼女を理解できないからこそ、努めて冷静に彼女に接する。

冷静に彼女を見る我々にとって、彼女は明らかに壊れているのであって、「見てわからない?」と言いたくなるほどにかけ離れた存在だ。

エンディング中の顔の壊れ方を見ると、誰でも「この人壊れてるな」とわかる。

そのぐらいだ。

だからこそ、「見てわからない?」の一言には、「普通」のものと彼女の距離感が如実に表れている。

そして、彼女の求めていたものも、このエンディングで明らかになる。

それは「同質化」なのだろう。

バケモンみたいな顔に「なんで私の顔はこんなにバカっぽいの?」と言い続けていたのに、のっぺらぼうになった彼女は、突如として「今日はすごく良い気分!」と発言する。

のっぺらぼうは、無個性を象徴するものである。

ここには彼女の中にある、「他人と同質化したい」という願いが見られる。

薬(睡眠薬?)をやめたいと思うのも、他人と同じようになりたいことの表れではなかったのだろうか。

その最後の存在、同質化し社会に溶け込みたいと思う自分に、「全部うまくいく」という実績の言葉の意味が入っているのだろう。

一方で、紙を拾った彼女は、アプリと対話する形式で、まともに見える世界の中、全てを悟ったかのように自問自答を繰り返す。

このエンディングの彼女は恐ろしいほどにまともで、たくさんの思考がありながら、それが何の役にも立たないことを理解している。

私は完全に独りぼっちだ、とまで解釈することに成功している。

私がここにいることから、自分のアイデンティティを形作ろうとしている。

客観的に自己を分析しながらも、前を向こうとしている非常にいいエンディングだ。

しかし、最後には禁止看板と共に、「セッションが終了しました。ページを更新してください。」の文字が表示される。

この「セッションの終了」が何を意味するかは分からない。

夢の終わりとも言えるし、「この自問自答は終了、意味がなかったのでやり直し」とも言える。

あれだけ完璧に自室で物を探しても、結局は同じ思考の繰り返しなんだよ、まともに戻れやしないんだよ、という無慈悲な脳のメッセージを表していたのだろうか。

もしそうなら、彼女を本当に支えてくれるものはなんなのだろうか。

ここで、前作に立ち返りながら「プレイヤーの介入」を考えたい。

前作の記事で、僕は「プレイヤーは彼女を壊す存在だ」と言ったが、今思うと言い過ぎだ。

自問自答して自分が壊れていく、というのはよくあるが、そこまでの意思をプレイヤーが与えていたかというと、そうでもない。

だからといって、救っているわけでもない。

彼女を救うという根拠の牛乳の購入は、牛乳そのものに意味がなかった。

これは本作の冒頭で明らかになっている。

では、プレイヤーは何なのだろうか。

今作に限って言えば、プレイヤーは「彼女の一部」であり、「傍観者」であると思う。

というか前作も同じなのかもしれない。

メタゲーム的要素が取り払われ、彼女自身にフォーカスが当たったことで、プレイヤーが彼女の一部であることを強く理解した、という面もあるだろう。

本作は、プレイヤーの選択がトリガーになって彼女が死を体験する、というシーンがいくつかある。

そこに至るまでの過程には、選択するという行為を通じて、プレイヤーの意思が介在している。

しかし、プレイヤーも彼女の一部なら、死の体験までの過程は彼女の心の中で起こったことで、プレイヤーの意思は重要ではない。

努めて冷静に見るのなら、この一連の流れは単なる彼女のフラッシュバックである。

過程の後を見ても、彼女の「死」は現実には起こっていないことで、彼女の妄想である。

しかし、そこには「死」にたくなるほどの、強いトラウマがあるのだろう。

それを掘り起こすというのは、プレイヤーの意思でも可能だが、それ以上に彼女の心の動きが重要であるといえる。

ならプレイヤーは何なのか。

彼女の心の支えにはなれないのか。

…なれない。

なぜなら、プレイヤーのいる立ち位置は、「彼女自身」だからだ。

どんな回答をしようが、彼女の心の支えそのものにはなれない。

それは全て彼女の想定する回答であり、彼女の意表をついて幸せにしてあげられるような、いい回答にはならないからだ。

そこには必ず他人の介在が必要になる。

このゲームの他人は、母親しかいない。

前作には店員がいたが、店員が彼女の心を癒すことは無理だ。

つまり、セラピー的な治療や、強力な出会いがなければ、彼女自身の心に変化は起きないし、劇的な進歩も生まれない。

薬の治療も完全に効果がないとは言えないが、睡眠薬であるところを見ると気休め程度のものだろう。

だから、外に出る必要があり、外の人間と関わることで、自分の心を変えて欲しいと願う。

その結末がInsideの牛乳を買うという行為であり、Outsideの「独りぼっちなんだ」というセリフなんだろう。

結局、彼女がどのような夢を見ても、どのような展開をたどったとしても、現実にある世界は変わらない。

何も変わらない。

恐らく彼女はもう一度牛乳を買いに行く。

どんな形であっても。

それは、「自分を変えて欲しい」という意思のもとに、彼女自身が選択して動こうとしていることだから。

そしてそれがどれだけ否定されようとも、多分続けるんだろう。

そこに邪魔をし続けているのが母親だ。

この「両親との過去」についてはネタバレレビューを見てしまい、「完全にこれやん」となってしまったので、僕からの言及は一切できない。

申し訳ないがこの辺りは、皆さんの手で「Milk~ 考察」で調べて探してみて欲しい。

ただ、母親については、今後も牛乳を買うことを否定するだろうし、娘に対して静かに暮らすことを選択させるだろう。

他の人のレビューを見て思ったことだが、このゲームでは「誰がまともで誰がおかしいか全くわからない」。

というか「どこまでが真実か」もわからない。

だからこうしたものもすべて机上の空論になる可能性がある。

しかし、救われない女の子の思考を通じて、「何か」を手繰り寄せていくことは、重要な要素なんだろう。

そして、「心とどう向き合うか」という命題に、本作は最悪の状態から一石を投じようとしているのだろう。

最近は色々な人と交流をし、色々な人の言葉を目にしやすくなった。

SNSというのはその最たる例だ。

そうした「他人」を見続けることによって、もちろん自己の意識が改善することもあれば、悪化することもある。

自分との差異があるのは当然だからだ。

そこに優劣を感じて、どのような感情になるかはその人次第である。

例えば、慰め合う人間関係も、彼女のように「現実で知り合えないからボットだ」と解釈してしまえば、何の意味も持たない。

こうして僕の書く言葉も、うがった見方をすれば単なる文字列であり、人によっては何の影響も受けないだろう。

だからこそ、彼女を通じてわかるように、「単なる気休め」や「攻撃的な言葉」というのは、人によって捉える意味が変化する。

彼女を幸せにするという目的意識を持ったわけではないが、そうした観点から本作を見ると、「人を慰める」「人を理解する」というのは並大抵のことでは無理である。

というかそんなんで全部解決するんだったら心療内科はいらん。

そうした点を考えると、人と人との交流というものは、本当に難しいものなのだろう。

僕は誰かを慰めるということをインターネットであまりやりたくない人間だが、それは他者への理解が少ないことに起因している。

それは、彼女への対応と同じように、「言葉で伝わる意味は変質する」という考えが起点にあるからではないだろうか。

慰めの言葉だって、みんな嬉しいわけじゃない。

だから、ほどほどの言葉を投げかけるようにする。

どちらかというと悩んでる人には本質的な意見を投げがちではあるが、それ以前に「意味の変質」や「相互理解の難しさ」は、コミュニケーションにおける苦しさの共有において、重要な要素なのだろう。

そしてそれは、誰が治してあげられるかが全く分からない。

そこに、人の精神の難しさが見えるのだ。

本作は、現代の鬱ゲーとして、他人との相互理解を考える上で、重要な視座を与えるゲームである。

ここにある意見はあくまで僕の感想であり、他の人からは全く違う意見が出てくるだろう。

是非一度、プレイをしてみて、彼女の本質性と向き合ってみて欲しい。

そうしてプレイ後に何かが見つかれば、このゲームを紹介して良かったと僕も思えるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?