都市スケールに特許は比例する?

日本の東京、大阪は世界一を争う人口を誇りますが、中国の都市、例えば北京や上海と比べてどうなのか?都市の知財を特許公報で調べてみます。

昨年末に出版されたジェフリーウェスト著スケール(早川書房)訳 山形浩生と言う本では

一生の心拍数の数は、ねずみも人もクジラも大きさに関わらず同じ、スケールが大きくなるほど効率的になるという結論でした。

中でも引っ掛かりが有ったのが本の図3。特許の出願件数もほぼ同等に都市の人口に応じ効率的に発明され直線近似になるとありました。

図3 都市別特許数をその人口に対して示した。p12 ※5

図表には著作権があるので口頭になりますが、

見事、メトロポリタンの都市人口が増えるに連れて特許の数も増える直線近似出来ました。というのを見て想定とは異なりびっくりしました。東京に企業が密集し、地方都市や過疎化した村と比べたら2次曲線のように急激に増えるように思えるからです。

本末の注釈を見るとリサーチ ポリシー2007年に書かれていたらしいです。原文は

要約を見る限りこの論文の対象はアメリカの都市に限定しての話のようです。

最近知財の話題が少ないということで、論文ではなく世界に目を向け手を動かしてみます。

理由は結果に違和感しか感じなかった論文なのか、2次曲線なのか簡易にですが追加調査して見ていこうと思います。

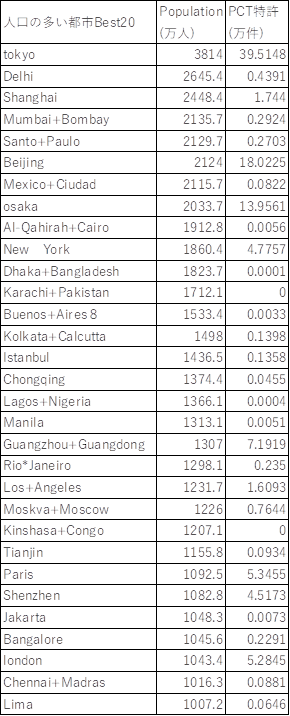

2016年の都市人口トップ二十のPCT出願

まず都市ごとの人口はUNの情報を利用します。

都市人口トップ31が書かれています。先行してその地名ごとのPCT出願件数も載せておきます。図表は二十ですいません、途中で増やしました。

UNの最新資料は見たところ2016年だったので五年前と残念ですが、1000万人以上居る都市は31都市だそうです。総計6.17億人居る計算です。100万人以上だと512都市で40.34世界の二人に一人は都市に住んでいることになるそうです。この計算時の世界人口73億人だそうです。

少し古新聞の人口をひろげます。なお都市の人口にはどこまでを範囲内にするかという話が出てきますが、つまり特許の生まれた土地と住所の記載のアンマッチになりますがこのまま進みます。

これは東京と書かれても一概に都内のみ、横浜など近接県含む中核都市圏など考え方が色々あるためです。特に補正は行わずUNの数字を正とします。この辺りを上手く補正するため企業や発明家の住所ではなく敢えて代理人の住所を都市として選びます。

次に出願件数を比較するに際して本来なら各国の国に出願した出願件数で比較するべきとは思いますが、パリ条約など国をまたぐ出願もあり適切でないとか色々…、こんなこと言うから面倒臭いと言われるので、

実担当の悩みはありますが無限ループに陥ったので&誰が興味有るねんなので割愛

世界に出願する重要特許という意味でPCT出願で比較を行います。

また、改めてですが代理人の住所を用いて出願が生まれた土地という概念を検索します。人口の多い都市に中国6、インド5も目立ちますけど首都も多いです。日本、インド、中国、メキシコ、エジプト、アメリカ、バングラデシュ、パキスタン、アルゼンチン、トルコ、ナイジェリア、フィリピン、ロシア、コンゴ、フランス、パリ、インドネシア、イギリス、ペルーの首都順位の順番でランクインしています。

なおブラジルは人工首都ブラジリアはランクインしていないけどサンパウロとリオデジャネイロがランキングに入っています。複数入っているのは後LA&ロングビーチのアメリカと近畿圏内(大阪)の日本、前述の中国、インドです。

検索したら特許出願がヒットせずゼロ件の都市も有りました。安全のためそんな極少の都市は国も追加で検索しています。

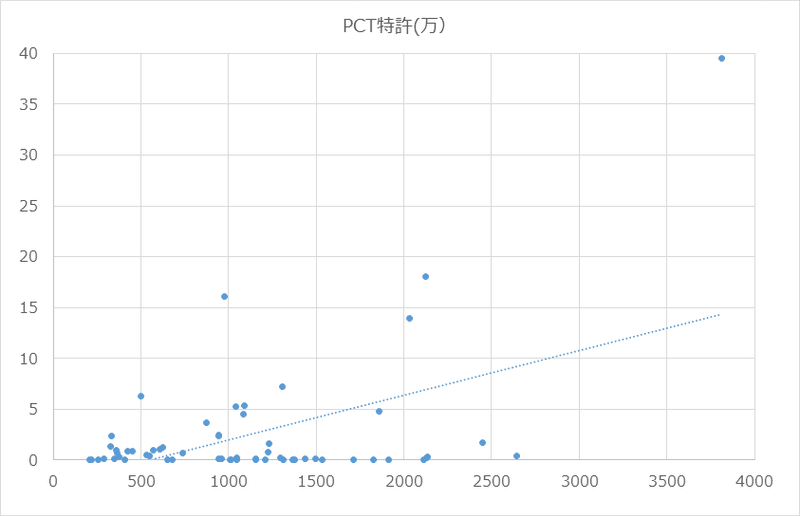

横軸に都市人口、縦軸にその都市がこれまでに出したPCT出願をブロットしてみます。

やっぱり論文とは異なります。

都市は人口ベスト20にランキングした所以外にも個人的に興味津々な都市、例えば首都ワシントンやシンガポール、ソウル、テルアビブなど、人口の多いとされた日本の都市(中京、広島、福岡、札幌、仙台、静岡)など約五十の都市をプロットしました。

結果はゼロ近辺の下に張り付いて居るためとても人口に応じて特許公報が増えるとは言えません。

なおエクセルの機能で近似の直線も引いて貰いましたがブロットされた点を上手い具合に近似するものではなかったです。

まとめ

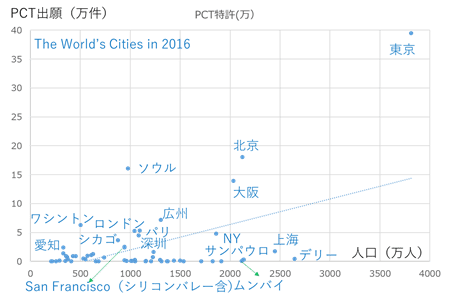

さて、やっと最初の質問、都市の人口が増えるに連れて、特許出願件数は連れてどうなるのか?

出願件数も一次直線になるのか。広州、北京、東京とつなぐとそうも見えます。

2次曲線なのか。ニューヨーク、上海から急激に増えて東京まで増えるように線を引くと見えなくも有りません。

いずれの結果もハズレ値が多くなり結論はそんなに都合良くは分析出来ない。という残念な結果です。

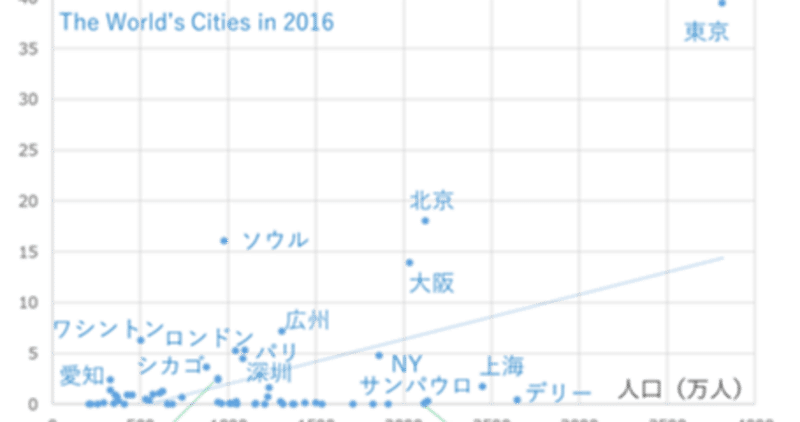

分かりやすくするためラベルを貼ります。

それにしても東京凄く無いですか?別次元の人口と出願件数です。

大阪は北京や韓国ソウルとタメをはってると言えそうです。

それに比べて右側に位置する愛知県·名古屋はまだまだです。

過去の蓄積を考えると日本もまだまだ行けると自信を持つことが出来ました。

後面白く感じたのが、緑の矢印→で下に書いたサンフランシスコにはシリコンバレーが含まれます。その右上のは深圳が有るのが分かります。漁港だった深圳が今では人口でも出願件数でもシリコンバレーを超えて居るのは凄いです。パリやロンドン同等ですから。

その深圳よりPCT出願の数の多い広州やソウル、アメリカの中核都市シカゴ

それよりPCT出願が少ない金融都市の上海やドイツのベルリン

作業を進めたら面白く感じました。

当たり前ですがPCTまで特許出願するのは余裕の有る都市です。ほとんどの新興国はゼロ近辺です。

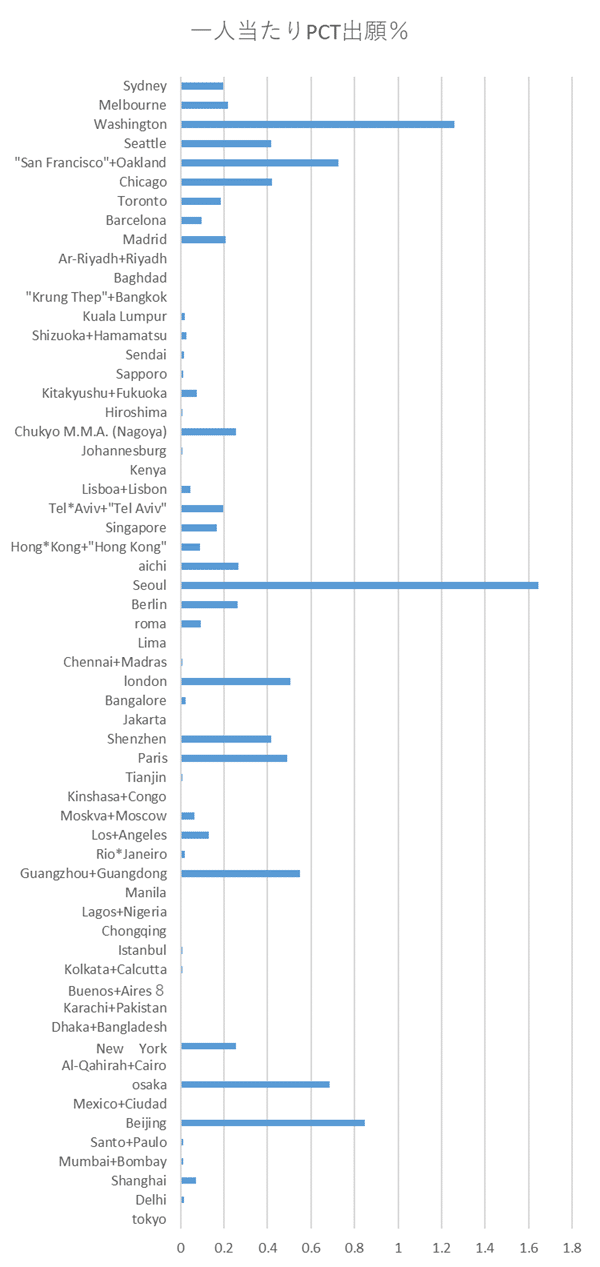

分かりやすくするため、都市一人当たりのPCT出願件数で図にしてみます。

つまりランダムに都市内100人集まってもらったときに何人PCT出願した人がいるのかという話です。

(厳密には発明者はひとつのPCT出願に複数いるのが通常なのでこの書き方はよろしく無いですね。)

件数は都市人口で割っているため同じ土俵です。

100人にひとり以上出願している都市は

USAのワシントンやKRのソウル

北京もそれに近くなります。

200人居れば出願している深圳、シリコンバレーや大阪はロンドンやパリなど欧州の首都と同等の件数です。

思ってた以上に日本のプレゼンス、存在感が高いことが分かります。日本に生まれて良かった。これからグローバルからインターナショナル、ブロック圏になりそうな時には古いハード技術を蓄積したのは強みになります。

世界まで目を広ければ、新興国など国の事情もあり、PCT出願の件数は都市の人口に沿って増えるとは言えません。

勿論これから伸びて来るのでウカウカは出来ませんけど、ICTなど新しい価値と組み合わせし上手い知財活用して頑張って行きます。

さて、投資を考えるなら将来性なので最近に限定して検討するのはどうかでしょう?ちょうど2030年の都市人口も載ってたので次回は期限を限定して検討を進めます。

以下は知財担当が、追認するための特記事項です。

この調査の不具合事項を予め列挙しておきます

・PCT加盟国ではないアルゼンチン、バングラデシュやパキスタンなどの都市は出願が無い(Dhaka+Bangladesh、Karachi+Pakistan ほぼ0件)

・PCTに加盟していても加盟したのが最近で出願が少ない。

PCTの最先は1978年1月24日、日本は10月に加盟しました。最近だと

2005年のナイジェリアのLagos

・国によってはPCTを使用しない慣習の国もあり比較対象としてベストではない

あくまでもPCT出願なので権利の質は不明です。権利者として海外でも使いたい重要な特許だとは言えそうですが、国内移行していない場合もあるので優位レベルだとは思います。

また、国内出願は加味していないので比較は同じ土俵とはいえ乱暴な特許比較だとは思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?