「伸縮性のある生地に配線と歪みを認識するセンサーを埋め込んだ洗えるIoTシャツ「e-skin」の開発」株式会社Xenoma(ゼノマ) 代表取締役 網盛一郎さん(2016/08/03対談)

本記事は2016年に対談したものです。情報はその当時のものですので、ご了承ください。

●ご挨拶と出演者紹介

enmono三木 はい、ということで第133回マイクロモノづくりストリーミング本日もはじまりました。本日も司会は株式会社enmono三木でございます。よろしくお願いします。本日はXenoma(ゼノマ)さんという会社にお邪魔して、網盛さんに色々お話を伺っていきたいと思うんですけど、後ろにあるものが見えますか? 導電性のある繊維が埋めこまれていて、色々センサーも組み込まれている不思議な服を開発されています。

三木 あといつもの声の出演で――。

enmono宇都宮 はい、宇都宮です。

●enmonoとの出会い

三木 元々、網盛さんと我々の出会いというのが東大の佐倉統先生のところに、我々と当時のテン・ブックスの田中さんという女性の編集者(の三人で伺って)。田中さんが佐倉先生の大ファンで、訪問したいと。

宇都宮 先生が僕らのことをTwitterで呟いていただいて、それを見てお会いしに行ったんです。

三木 研究室に行ったらそこに網盛さんがいらっしゃって、そこからの出会いということで。

網盛 そうですね、はい。

三木 その時はあまりお話はしなかったんですけど、後からFacebookとかで繋がっていただいて、「いいね」とか結構していただいたりして。

網盛 はい。クラウドファンディングも僕実は一個。

三木 ああ、そうなんですか?

宇都宮 小田原の。

網盛 はい。小田原の。

宇都宮 出張町工場の

三木 その後突然「起業しました」みたいな。「どんなことなんですか?」と伺ったら、「それはまだ詳しくは言えないんですが」と。サウスバイってところでしたっけ?

網盛 サウスバイですね。

三木 「そこで発表しますから」という感じで。その情報がweb経由で色々伝わってきて、こういう素晴らしい、格好いい服がこの世の中に出てきたということなんですけども。

網盛 ありがとうございます。

三木 簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいですか?

網盛 株式会社Xenoma(ゼノマ)の網盛と申します。すごくざっくり言うと私は18年間富士フイルムで普通に研究者であったり新規事業の企画などをして働いていたんですね。18年は結構長いんですけど。

三木 長いですね。

網盛 その中で幸いずっと新しいことばかりやらせてもらったこともあって、色んな経験をさせてもらったんですが、逆にもう18年で一通りやったからいいかなという。

宇都宮 その先は出世コースになって役員とかそういう道は……。

網盛 あんまり考えなかったですね。

三木 いわゆる研究者だったんですか?

網盛 いや、どっちかというと企画屋さんだと思います。だったら一人で全部やっちまえーということで。好きなことをやろうと思って、結構ノープランでボンと出まして。

三木 ボンと会社を辞めた?

宇都宮 無謀じゃないですか? まわりからなにか言われませんでしたか?

網盛 それがなにも言われなかったです。

宇都宮 そういう会社だったんですか。

網盛 あ、会社ですか。会社は慰留がなかったと言えば嘘になるんですが、皆さんありますよね。

三木 まぁそれなりに。

網盛 そういっても、まぁスポーンと辞めまして、その後フリーランスでやってたんですが、辞める前後くらいのところで先程おっしゃっていた佐倉先生のところに。そもそも僕が関心があったのは、研究者であり企画屋さんであるという時に、なんとなく研究をただしてるだけっていうのが本当に社会の価値に繋がるとは思えないというのが、ずっと沸々とありまして。

網盛 そこを繋ぐことにはずっと興味というか関心があったのですが、そうしたところでたまたま、これもTwitterでたまたま佐倉先生のフォローをしていて、佐倉先生が毎週ご自身のゼミをやる時に「今日はこんなテーマやりますよ」というのがあったんですけど、その中で科学技術社会論というものがあって、今日は科学というものがどういう風になっていくかを研究している学生さんの発表をやりますと書いてあったんですね。

網盛 僕のTwitterアカウントはハンドルネームなので何者かわからないはずなんですが、「面白そうですね。行ってみたいな」と僕が呟いたところ、なんと佐倉先生からDMかリプライか忘れましたが「来ますか?」って言われたんです。「行きます」と返して。

三木 軽い感じですね。

宇都宮 面識はなかったんですか?

網盛 まったくないです。しかも向こうには僕がどんな人間かわからないし、そもそも本名がわからない。

宇都宮 プロフィール欄にも書いてないんですか?

網盛 ホームページを持っていたんですよね。だから、先生曰く「誰でもいいわけじゃない」と。一応ホームページに過去に僕が上げてた記事みたいなものがあったので、それを見て面白そうな人だからということが理由だったそうです。

宇都宮 それはいつ頃のお話ですか?

網盛 2012年ですね。

三木 Twitter経由で。

網盛 そうです。Twitter経由で知り合ったという。まったく面識がないにも関わらず、突然ゼミに飛びこんで、それから今までずっと続いています。

宇都宮 佐倉先生はライトな感じですよね。

網盛 そうですね。

三木 東大の先生とお友達なわけですね。

網盛 今は情報学環長なので、学部長みたいなものです。

三木 僕らもよく存じあげないでフラーッと行っちゃったんですけども。「行っていいですか?」みたいな感じで。

網盛 はい、あんな感じです。そこでですね。科学技術社会論って日本だとちょっと色んな文脈で取られるので必ずしもストレートじゃないんですが、科学技術と社会の関係というのをちょっと引いた目で考える機会が得られて、僕にとってはそれが非常にプラスでして。

網盛 ちょうど(enmonoが)『マイクロモノづくりはじめよう』を出版された半年くらい後に、東大出版会から『人と機械を繋ぐデザイン』という本を佐倉先生が監修で出されたんですけど、それの編集を僕がしていて。というのはイノベーションの文脈で科学技術社会論を研究していたので、それで先生が「マイクロモノづくり面白そうだけど網盛君来ない?」というので、僕もフラッと(enmono来訪時に同席した)という感じでした。

宇都宮 佐倉先生から僕らを紹介されてどう思いましたか?

三木 変なおっさんが二人来たみたいな(笑)。

網盛 変なおっさんが二人来たって思いました。

一同 (笑)。

網盛 嘘です嘘です(笑)。そのご紹介を受けた後に、ちゃんとネットで調べさせていただいて。別に怪しいという意味ではなく。で、面白そうなことしてるなぁと思って。色々と共通点を感じるところもあったりして。実は僕、体験会でテレコムセンターの上でやっていた体験会も一度参加させていただいてるんです。

三木 なるほどなるほど。

宇都宮 あ、そうでしたか。発電会議の。

網盛 そうです。

●Xenoma立ち上げの経緯について

網盛 そういうことを僕がフラッとやっているところで、東京大学の電気工学をやっている染谷隆夫先生という方がいらっしゃるんですけど、いらっしゃるというか学生時代の友達で、別に研究が一緒というわけでもなく、彼が国プロ(国家プロジェクト)でやっている成果を事業化したいと。

網盛 大企業とやるのではどうもスピードが遅くて、自分たちみたいな者が最終的に外に出るのにうまく繋がらないという問題意識があって、自分たちで起業したいと。そうすると先生が自分でやるのではなくて、民間企業であったり、そういうことにある程度経験のある人が主導してやらないといけないという色んな方のアドバイスを受けて僕に声がかかったんですね。

宇都宮 大学にはリエゾンセンターとか外と繋ぐ組織もなくはないじゃないですか。そこと網盛さんたちとでは違った感じなんですか?

網盛 そうですね。そこを経由していないので。

三木 ダイレクト発注みたいな。

網盛 ダイレクト発注です。

宇都宮 スピードを求めた感じなんですか?

網盛 それはもう絶対そうだと思いますね。逆に言うと僕自身は大学の研究には興味がなかったので、受けるにあたっての唯一の条件は「論文一本も書かなくていい?」と聞いたら「いい」と言ったので、宣言通り論文を一本も書かずに、1年半国プロにいて起業に至ったんですけど。だからかなりレアなケースだと思います。

宇都宮 その間、生活費はどういう風にされたんですか?

三木 そういうのが出るんですか?

網盛 国プロは普通に研究員として入ったので、ちゃんとお給料が出ます。少なくとも大学であったり先端技術を社会に送り出すファンクションは社会に求められているはずなので、今まさに給料分の働きをしようとしているところだという風にお考えいただければいいのかなと。

三木 最近、東大発ベンチャーは増えている気がするんですが、なにか理由があるんですかね。

網盛 僕も東大発ベンチャーに詳しいわけではないですが、最近増えているわけではなくて、東大発ベンチャーの数自体はもう結構あると思います。

三木 元から。

網盛 はい。ただ、おそらくなんですが、ここ数年大企業の行動も変わってきて、ベンチャーとのコラボレーションも増えてきているし、そういった社会背景もあって、ベンチャー自体が表に露出する頻度が増えているのは間違いないと思います。こういう言い方をすると狡いとか傲慢と思われるかもしれないんですが、やっぱり東大発ベンチャーって目立つので、そういう風にお感じになっている部分は確かにあると思います。

三木 あとはユーテック(※)さんでしたっけ?

※東京大学エッジキャピタル UTEC

網盛 ユーテックさんですね。

三木 東大の中のベンチャーキャピタルさんが結構シード(起業前の準備期にあるベンチャー)なんかにも投資されていて、やっぱり東大だけにすごいボリュームのあるお金が集まるので、そこがかなり加速させてるんじゃないかなという気がしますよね。

網盛 そうですね、実は僕たち最初起業した時、ユーテックさんと同じフロアにいたんですけど、やっぱり身近にいらっしゃるので、そういった意味では非常に相談もしやすいですし、いいと思いますね。

三木 今は資本はそういう外部からの?

網盛 はい。そういうとユーテックさんからと申し上げたいところなんですが、もう少し小さな独立系のベンチャーキャピタルさんから4月に出資をいただきました。

三木 いやぁ、いいですね。我々も7年くらいやってるんですけど、なかなか資金繰りが大変なんです。かなり恵まれてますよね。ずっと最初からある程度。

網盛 ありがたいことです。

三木 言える範囲でいいんですけど、今何人くらい?

網盛 日本は社員と呼べる人が10人くらい、アルバイトが5人くらいいます。あと、アメリカにオフィスがあって、そこには1人アメリカ人がいます。

三木 こないだオープニング(セレモニー)の時に。大学院時代のお友達でしたっけ?

網盛 そうです。(通信事情が悪くてSkypeのビデオが出せず)声だけの出演になってしまいましたが。

三木 非常に仲が良いということで。セールスオフィサーみたいな?

網盛 マーケティングオフィサーです。

宇都宮 学生時代って随分昔になるんですよね?

網盛 二度目の学生時代です。

宇都宮 社会人時代に。

網盛 そうです。前職時代に2年間アメリカに留学していて、その時の友人です。

三木 その時はなにを勉強されていたんですか?

網盛 ざっくり言うと、マテリアル・サイエンスですね。僕、元々富士フイルムにいた頃は液晶ディスプレイ関係の部材の仕事をしていたので、(留学で学んだのは)光学フィルムや液晶に関することです。

宇都宮 ビジネスとは違う方面、材料研究ということですよね。

網盛 研究者としては材料研究です。

宇都宮 で、今は経営者をしてるわけじゃないですか。そこの経営は今ぶっつけ本番な感じなんですか?

網盛 ぶっつけ本番ですよね(笑)。

宇都宮 (笑)。

網盛 多分ほとんどの方が少なくとも一番最初はそうだと思うんです。

宇都宮 最低限知っていた方がよかったりするじゃないですか。

三木 まぁ実地が一番いいんですけどね。

宇都宮 資本政策とか取り返しのつかないところもあったりするじゃないですか。

網盛 ははははっ! 怖いこと言いますね。

三木 そこには優秀な踊るCFOが。

網盛 そうですね。富士フイルムを辞める前後くらいから、コミュニティの輪は結構広げていて、実は前に一回起業してるんですね。その時、僕は技術系を見る人間で、もう一人、大手のコンサルティングファーム出身の人間に共同代表の形で中小企業支援の会社をやってたんです。

宇都宮 一度そこでビジネスを回してみて。

網盛 その時、僕は技術全般だったので、手続きを横で「ほー」と見てただけで、自分自身がなにかをしたわけではないんですが、一応その時に一連の経験はしていますし。

宇都宮 税金とか確定申告とか。

網盛 はい。怖いハンコを押すのとか。

三木 怖いハンコ(笑)。

網盛 その時のコンサルティングファーム出身の共同代表は今もウチに顧問として入ってくれていて。

宇都宮 じゃあ心強いですよね。

網盛 はい。

三木 社員はどういう風に集めてきたんですか?

網盛 何人かは前職の部下が色んな事情があってウチに来ているケースが。

宇都宮 富士フイルムの?

網盛 はい。

宇都宮 ずっとコンタクトは持っていたんですか?

網盛 そんなに頻繁ではないんですけど。今でも昔の人たちと普通に飲みに行ったりしていますし。そういうと前の会社の人が「あいつは引き抜いてるんじゃないか」と思うかもしれないんですが、一応自分のアレのために言っておくと、向こうから僕に「会社を辞める」と発言している人以外については僕は一度も聞いた(誘った)ことはないです。

三木 大体そうですよね。「会社辞めようかな。相談したいんだけど」みたいな感じで来ますよね。

網盛 ですね。

三木 色々相談に乗っているうちに「じゃあ、来ますか」みたいな。すごいいいですよね。ルートとしては理系の人とかほかの優秀な人がそこにはいらっしゃるわけで。

宇都宮 人集めって本来はすごく大変なんです。

三木 人が集まらないんですよ。

網盛 まさにそうで、結局それの善し悪しがあるのは僕の前職のまわりはどうしても似たような専門の人間が多いですよね。そうすると例えばこういう服を作る時なんかは、マテリアルはもちろんふんだんに使っているのでいいんですけど、例えばソフトウェアだったりエレクトロニクスだったりになると、もちろん前職にはいますけどそこまで親しい人がいるわけではないので、人材を集めるっていうのは非常に大変です。

宇都宮 自分でやるのも限界があるし。

網盛 ありますね。

●e-skinとは?

三木 こちら(服)の話が出たので、製品の説明をお願いしてもよろしいですか?

網盛 我々はe-skinと名前をつけているんですけども、ごく簡単に言うと服に伸びるエレクトロニクスが入っています。

宇都宮 伸びるというのは編み込んでいるということですか?

網盛 編み込んでいるわけではなくて。もし生地に編み込んでいたら裏側に絶対モノが出るんですけど、出ていないですよね。ここは僕らの技術の特徴であり隠したいところでもあるので言わないんですが――。

宇都宮 企業秘密ということで。

網盛 編んだり縫ったりすると裏側に出て絶縁できないので、人は汗をかきますからそこでショートしてしまいます。

宇都宮 では、開発した技術で定着させているということですね。

網盛 そうです。これは僕たちのコア技術のひとつです。

宇都宮 単に定着させるだけだと、衣服ですから洗濯したりとか、着ているうちに汚れてきたりとか、そういうのはどうなんですか?

三木 これは洗えないんですか?

網盛 もちろん洗えます。国際規格がいくつかありまして。

宇都宮 洗濯に?

網盛 はい。洗濯試験っていう国際規格があるんですよ。僕らはISOの中でも一番アメリカの規格に近いものを採用していて、要するに比較的強い乾燥であったり。

宇都宮 衣服の強度計算みたいなものですか?

網盛 計算というよりは本当に洗濯するんですけど。

宇都宮 何時間やって……。

網盛 僕らは100洗――100回洗濯して100回乾燥する――すごい何ヶ月もかかるんですけど。

三木 それは、毎回着てから洗うということですか?

網盛 100洗は洗って乾かして洗って乾かしてという感じなんですけど。

宇都宮 100回洗った後の評価を見て、という感じですか。

網盛 はい。通常の衣服の場合は表面の摩耗であったり、生地の破損であったり、傷であったりを見るんですが、僕らの場合はそれだけでなくて、当然エレクトロニクスの性能を見なければならないので。

宇都宮 通電するかどうか……。

網盛 はい。100洗というものの後の評価は自分たちでしまして、性能の劣化はないので。

宇都宮 例えば普通の通電インクを印刷しただけだと……。

網盛 それは絶対ダメですね。

三木 通電インクというわけではないんですね。

宇都宮 そこは企業秘密という。

網盛 そうですね。インクも使っています。

宇都宮 パテントはもう?

網盛 出してます。

宇都宮 じゃあパテントを見れば公開していると。

網盛 そういうことになりますね。ちなみにそれ以外にも服って着る時にすごい伸びるので、簡単に言うと1.5倍、これくらい伸ばすのを1万回こうやって繰り返して試験しています。それも大丈夫でした。

宇都宮 普通に着てても……。

網盛 大丈夫と言って差し支えないのではないかと。

宇都宮 まだ販売はしていないんですか?

網盛 まだ今プロトタイプでして、来年の1月にコンシューマエレクトロニクスショーという毎年ラスベガスで開催されている家電のショーなんですが、一応そこにローンチ――発表しようというスケジュールで。

宇都宮 それは家電の範疇なんですか?

網盛 わかりません。

宇都宮 CESに出すことには……。

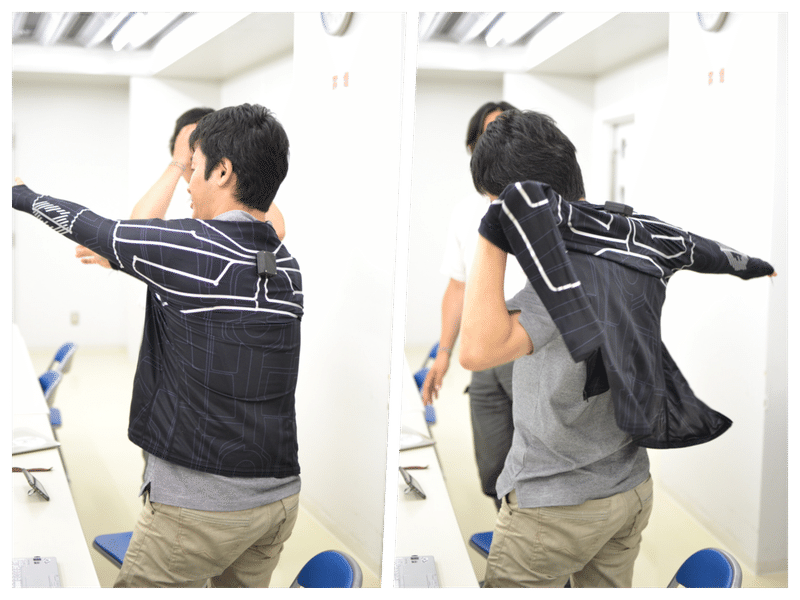

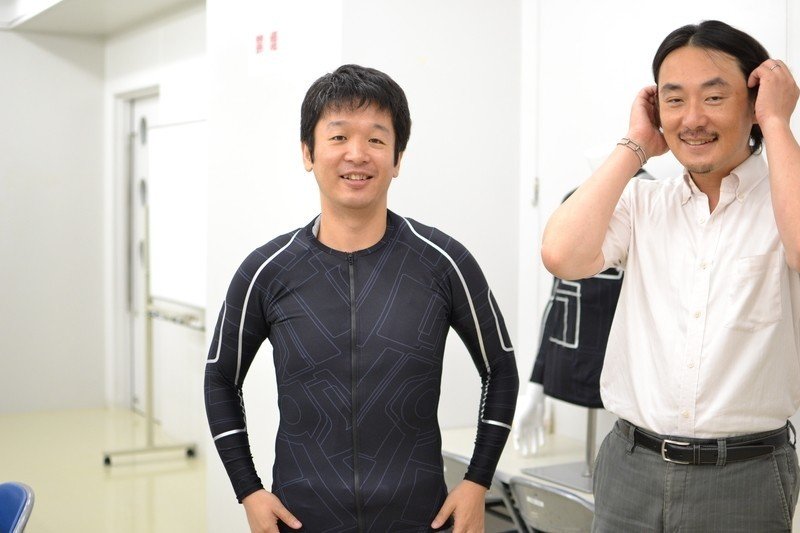

網盛 違和感ないと思います。実際僕らと似たようなものを出すところもあります。これ(説明用サンプルを手に)はこっち(展示されていたe-skin)とは違って。e-skinは29個センサーが入ってるんですけど、こちらのサンプルはだいぶ減らしていますが、ちゃんと動くので簡単に着て、どれだけ気楽に普通に動かせるかをご覧に入れたいと思います。

三木 お。スパイダーマンみたいな、かっこいい。

網盛 あ、しまった。一個だけ攻殻機動隊とかマトリックスっぽくコントローラーを後ろにしたんですけど手が届かないんですよね(着る前にスイッチ入れるのを忘れた)。スイッチ入れていただけますか?

三木 はい(入れました)。

網盛 先につけとけばよかったんですが。

三木 攻殻機動隊。

網盛 なんかここにあるとかっこよくないですか? そういうシンプルな理由です。一応最初にセンサーのキャリブレーションが必要なんですね。

※PCの方で設定完了して画面をカメラに向ける。

網盛 画面と自分の動きが合えばいいんですが。同じ方向だと僕はこっち向かないといけないですね。(腕を広げて)十字になってますかね?

宇都宮 なってるなってる。

網盛 肘曲げます。腕を前にしたり。

三木 なってますなってます。

※身体の動きに合わせて、PCの方でも3Dモデルが同じ動きをしている。

宇都宮 レスポンスが意外にいい。

網盛 レスポンスもこれくらい速く動かすとディレイが出るんですが、多分描画だと思います。パソコンの。センサーの遅延はそこまでないので。

宇都宮 パソコンのパワー次第。

網盛 はい。体幹も採れます(上体ごと前後左右に振って動作再現)。

三木 ああ、ほんとだ。

網盛 これ、僕らがある種のオーギュメント・ヒューマン(人間拡張 Augmented Human)だと思っているのは、僕が悩んでいるとCGの中でも悩むんです。

三木 相当な悩みようです。

網盛 一応こんな感じで。

宇都宮 色々妄想が広がりますね。

網盛 技術は提供してアプリケーションは考えてくださいみたいな感じですか?

網盛 こういうのってやっぱり自分たちである程度価値を示さないといけない。こんな変な服を着るのってやっぱりハードルがあるじゃないですか。そこを越してもらうためには自分たちでアプリケーションも提供しなければならないと思っていて、今だとゲームという非常にシンプルな解があるので、ゲームデベロッパーさん向けにやるというのが実は一番最初のターゲットなんですが、皆さんこれを見るとスポーツだったりヘルスケアだったりを思い浮かべられると思うので、その中で僕らが一番いいと思えるところを今詰めてちょうどやっているところです。

宇都宮 センサーって色んな種類が作れるものなんですか?

網盛 それは残念ながら、一応僕たち今配線を作ってますと申し上げていますが、いわゆるコンヴェンショナルなエレクトロニクスほどの配線の性能ではないんですよね。例えばまだ抵抗が高かったりとか、当然変形で抵抗が変わってしまうので、そうすると配線の抵抗自体も少し変わりますから、なんでもかんでも搭載できるというわけではなくて、今のところ僕たちの手元で持っているのは、これには実際歪みセンサー(伸びのセンサー)を使っています。あと圧力センサーと温度センサーは一応持っています。

三木 すごいですね。

宇都宮 それはあの箱の中に入っているんですか?

網盛 違います。もう全部服の上に入っているものです。

宇都宮 この線のところに――。

網盛 はい。センサーがついております。箱の中には加速度センサーが入っていて、さっきのCGで体幹を動かしていたのは加速度センサーですね。

宇都宮 生地の状態で(センサーを)つけて、それから服にしてる感じなんですか? 服になった状態の時につけているわけではない。

網盛 そうです。僕たちは実は生地から作っています。型紙の状態、一番フラットな状態でプリント基板に相当する回路を作っています。

宇都宮 衣服の開発もしてるんですね。普通の型紙を作って、そこにこの配線を設計してあげて、そこにセンサーもこの辺に配置してとか。

網盛 そうです。一度お二人にはウチのオフィスの中に入っていただいたと思うんですけど、あそこにプレス機とかがあったりして、まわりは生地の上に回路を形成するための設備があるんですが、すごく簡単に言うとフラットな生地の上に最初まず基板ができるんですよね。僕らはこれをプリンテッド・サーキット・ファブリック(Printed Circuit Fabric)と呼んでいるんですが、

宇都宮 PCB(Printed Circuit Board)じゃなくて(笑)。

網盛 はい、PCFです。これが流行ると最初にPCFを作った人になれるんですけど、プリンテッド・サーキット・ファブリック(Printed Circuit Fabric)がまずできて、それを縫製工場に送って、縫製すると服になるっていう。

三木 すごいですね。画期的です。

網盛 画期的ですよね。

三木 自動化されればどんどん量産できる。

網盛 基本的には通常のアパレルのラインを通しているので。

宇都宮 じゃあコストも下がりますね。

三木 これ、例えば心臓の鼓動を計るみたいなこともできるんですか?

網盛 あんまり身体のシグナルに特化していなくて、モーションに特化しているので見ていないんですが、脈は圧力センサーとかで見る方法があるので、もしかすると採れるかもしれないです。

宇都宮 センサーは進化してますからね。

三木 医療系にすごい(チャンスがある)感じがします。患者さんとか。

網盛 発想としては、さっきコンヴェンショナルなエレクトロニクスと同じではないと申し上げましたけど、それでもここまで動かせますから、ここから始めてコンヴェンショナルなエレクトロニクスとのローグレードから始まっているはずなので、もう一度原点回帰して、性能を一個一個上げていってライブラリを増やしていけば、違う系統樹だけど最終的に同じ方向に行って、ただ基板がファブリックっていう状況が作れるかなという。

宇都宮 この前のオープニングを僕らのzenschool卒業生のプリント基板設計士が見たら、すごい燃え燃えでしたからね。

三木 衝撃を受けてましたからね。

宇都宮 プリント基板って隠されたものだから、彼はそれを見せたかったので、e-skinだと本当に見せられると。

宇都宮 配線が接触すると通電がショートしちゃうということはあるんですか?

網盛 ないです。

網盛 これ実は表に見えているものは格好良く見せたいのでシルバーにしてますけど、これ自体には導電性はないので。

宇都宮 あ、そうなんだ。

三木 内側になにかがある。

宇都宮 その銀のヤツで保護しているということですね。

網盛 そうです。

宇都宮 じゃあ色合いも変えられるんですね。

網盛 変えられます。これ自体誰がデザインしたのって聞かれるんですけど、大半の部分はエレクトロニクスの回路設計所の要請に従って書いてるんですよ。

宇都宮 その回路のパターンがかっこいいということなんですね。

網盛 結果的にそうなります。

●大学発ベンチャーの今

enmono三木 最近、大企業がオープンイノベーションに取り組む流れが結構あります――言葉が先に走ってしまった気がしますけども――多分、御社に対しても大企業から色々ラブコールがあったりとか、協業の可能性について色々話が来ていると思うんですけど、大企業のオープンイノベーションの動きに関して御社でどういう風に考えていらっしゃるのか伺えればと思います。

網盛 冒頭でもなぜ東大発ベンチャーが目立つかという話で申し上げましたが、オープンイノベーションは昔かけ声で言われていた頃に比べると実際に企業さんも行動が変わってきていて。

三木 そうですね。

網盛 ただハブを出すだけではなくて、アライアンスも含めてかなり積極的になっていると思います。実際弊社にも色々お声掛かりがあったりもします。一方でまだスピードの感じ――特に直接経営に関わる部分になると、なかなかスピードがついてこないところがまだあるのかなという印象もあって。だからこそ大企業さんなので、必ずしもそれが悪いからダメということはないと思います。

網盛 ただ、大企業ももう一段なんらかの形で踏みこまないと、本当の意味で全体がシナジーを持って加速するという感じはまだしないですね。

enmono宇都宮 国内・国外の企業で違いはありますか?

網盛 海外に関してはそんなに経験があるわけではありませんが、海外の企業さんともお話はします。ひとつ確実に言えることは、海外の企業はドラスティックに人材そのものが変わってますよね。

網盛 それはさっき足りないと言ったことのひとつに、既存の事業を維持しようとする傾向が強ければ強いほど新しいものは阻害因子というか既存の企業にとってはマイナスになってカニバリズムが生じることが多いので。日本はそれをギリギリまで守ってやろうという傾向がすごく強いじゃないですか。

三木 ギリギリまで守ろうとしていたけど、そろそろ限界だということでしょうか。

網盛 そうです。最近変わったのは、限界が顕在化してきたから変わらざるを得ないというところがあると思うんですよね。

三木 とてもいい傾向だと思います。

網盛 ただ、海外では逆にそれをもうちょっと早く見切りをつけて、切り離すし、それでじゃあ切り離された人たちが捨てられた子犬みたくなるかというと彼らは彼らで非常にダイナミズムを持って色々な会社を渡り歩くことができているので、そういうことが必ずしもネガティブにとられないというところが、そもそも決定的に違いますよね。

三木 日本も網盛さんがやっていらっしゃるように、大企業からどんどん人材が流出というか旅立って新しい動きを起こすようになってきてるのかなと。

網盛 増えてはいると思います。

三木 私も宇都宮も元大企業にいた人間なので。

宇都宮 定年まで過ごせる可能性が減ってきてますもんね。

網盛 そもそも今の若い人は最初から定年までいられると思っていないので。それもこれからさらに加速していく方向にはなると思います。

三木 実際企業さんとお話をしていて、どの辺が加速の障害になっていると思われますか? 契約の仕方ということなのか、決断・決裁の仕組みなのか。

網盛 難しいご質問ですね。正直僕たちはそれでどこかとエクスクルーシブにコミットしてやっているところは一件もないので、ちゃんとはお答えできないとは思うんですけど、おそらく決裁が必要になるレベルになるときっと重くなるんだろうなと思います。

網盛 NDA(秘密保持契約)なら今は簡単に結べてしまいますが、例えばジョイント・デベロップメント・アグリーメント(共同開発契約 Joint Development Agreement)になるとどう考えても利益が関与しますから、そう簡単ではないですよね。ただ、それはやらなきゃいけないことなので。

三木 どこまでの研究がどっちの所有になるかとかね。その辺の契約書作りは結構大変だと思います。

網盛 むしろ企業の構造は、そもそも企業は営利団体なのでそう簡単に変わることはないと思うんですよ。ただ、いらっしゃる方たちのマインドセットが変わることの方がむしろ大事かなと思っていて、すごくわかりやすい言い方をすると転職した時に、結構ベンチャーって給料がいいと思っている方もいらっしゃるんですけど、ほとんどのベンチャーはまずそんなことはあり得なくて、大企業の方が絶対給料はいいですよね。

網盛 そうすると転職する時にベンチャーって、自由だったり、あるいは給料の低い時期を経て初期にリスクを取ることで成功した後で自分が――。

宇都宮 ストックオプションとか。

網盛 そうです。ストックオプションであったり、あるいはそれこそステータスが上がれば給料は当然上がるので。成功するベンチャーは当然給料高いですから、そういう形でやると。つまり自分の給料を上げるために努力をするということに対してダイレクトにコミットできる場がベンチャーのはずなんだけど、入った時にいきなり高い給料をもらうというのを期待されてしまうと、それがそもそもマインドセットで違うじゃないですか。

網盛 ところが、大学卒業した就職活動の時から就職先の給料っていうのが、「自分がこれからなにをするか」じゃなくて「環境因子としてのベンチマーク」になってしまっているので、そのマインドセットはそもそも変えないといけないと思いますね。

三木 それが日本のベンチャーの成長を阻害している要因になっているかなと思って、結構海外のベンチャーはいきなりある程度の資金調達をして、その中で来てもらえる人のスペックを上げていくという取り組みをしていると思うので。

三木 僕は資金調達と人材ってセットである必要があると思うんですね。たまたま僕の知り合いがある人材紹介の会社のCEOをやっていて、この間独立したんですけど、彼はVCの経験があるので、資金調達をするんだけど、その調達で「こういう人を雇いましょう」と人もセットでベンチャーとか中小企業に提供することを始めようとしていて。

三木 なぜ彼がそういうことをやろうとしているかというと、非常にスペックの高い人がみんな外資のコンサルティング等に流れてしまう。全然優秀な人がベンチャーに行かなくて、それが阻害要因のひとつなんじゃないかということで、人材採用と資金調達を同時にやるというスキームをやろうとしているんです。

網盛 それがうまくいけば非常に面白いですね。

三木 御社は昔の繋がりでかなり優秀な人が集まっているという形だと思うので、人材に関してはほかのベンチャーに比べればかなり充実していると思います。

網盛 そこはやっぱり難しいですよね。調達額が多いのがいいわけではないので。実際にアメリカで調達額が高騰したためにIPO後に株価が下がるという結構悲惨な事態が起こって。あれは最初のバブルだと思うんですよ。ある種ベンチャーに対する投資バブルだと思うんですね。

網盛 最終的に社会を循環させるためには、生んだ価値に相当するだけの経済効果が生まれて回収するっていう形にしないといけなくて。もちろん投資は予めそれを担保するものなのでいいんですが、言い換えるとそこの部分が高コストすぎて、実際に作ってみたらそれほどの価値ではなかったという状態じゃないですか。

網盛 そうるすと、はたと振り返ってみると本当にその給料が妥当だったのかというところに結局戻っちゃうんですよね。

●日本で起業する意味

三木 ゼノマは日本/東大発のベンチャーなわけですけど、今積極的に海外へ情報発信されていらっしゃいますよね。

網盛 はい。

三木 それはどんな戦略で海外の方から先に情報発信しようと思ったんですか?

網盛 理由はシンプルで、日本で売らないと申し上げているわけではなくて、より宣伝の効果が高いのがアメリカであるという単純なその一言に尽きるんですね。

網盛 よく「なぜ最初に日本でやってからアメリカに行かないんですか?」とおっしゃる方もいらっしゃるんですけど、だったら同じ質問で「なぜ最初からアメリカじゃいけないんですか?」という風に僕は聞き返すようにしています。

網盛 アメリカは単純に人口も多いですし、それだけ動いている経済のお金も大きいですし、あとなによりアーリーアダプターと俗に言われる――要するに最初に変なモノに手をつける人は圧倒的に向こうの方が多いじゃないですか。そうすると新しいものを売り込むのに、「最初に日本」というのは意味がないかなと思っていて、なおかつコンピュータなんかでも最初にインターフェイスを日本語で作り、日本用のデザインで作ったサイトをアメリカ風に作るのって結構ハードルが高いんですよ。

三木 最初から英語でやっちゃった方が。

網盛 楽なんですよね。そうすると最初に日本で作ったために日本のデザインを引きずるよりは、もっとマスの大きいアメリカのデザインで最初は作って各国対応する時にアメリカに引きずられた方が、まだ全体的にもリーズナブルじゃないですか。

網盛 なので、マーケットを考えた時に日本に限定するっていうのは、今の自由経済の流れからしてもあまり意味がないので、そこはもう最初からそうです。

網盛 一方で、我々は研究開発を日本でやっているんですけど、日本でやることにも意味があると思っていて。

三木 どのような?

網盛 自分の過去の仕事の流れで見ても、モノを探した時に国外じゃないと見つからないケースってほとんどないんですよね。

宇都宮 秋葉原行けば電子部品は……。

網盛 今は残念ながら、電子部品に関しては深セン(土偏に川)の方が見つかることが多いので、ここに関してはちょっと残念なんですが。ちょっと特殊な薬剤も日本のメーカーが作っているものがあれば。あとはなんらかのハードの計測機器であったり製造機器であったりも、もちろんものによってはドイツが強いとかってありますけど、でも日本にも大抵のものはあるんですよ。

網盛 理由はシンプルで日本にはほぼありとあらゆる産業の企業があるので、日本で見つからない製造機器はおそらくないと思うんですよね。一方、僕はアメリカに2年住んでいたんですけど、なにか買うのでもアメリカだと見つからないんですよ。せっかくアメリカで研究しているのに日本企業に問い合わせて日本から物を取り寄せるとか、なんで日本でやらなかったんだろうと思うことも結構あったりして。

宇都宮 デリバリーの時間が結構あるじゃないですか。

三木 こちらが大田区で起業されているのもそういう理由ですか?

網盛 そうです。たとえばそれまでの取引があったりしてるけど、ちょっとここパンパンだなぁ、なにかないかなぁと思ったら、大田区であれば大抵の物が見つかるんです。なので日本でやった方が、こうした色んなものをひとつにミックスしてやることが必要な時には大事だと思います。

網盛 だから前回アメリカ行った時にも同じ質問をされて答えたんですけど、今エレクトロニクスのイノベーションというのはだいぶ飽和していると思っていて、やれることもだいぶ限られてきていて、似たようなものばかり出てくるんですけど、それでもまだあれをやるんだったら深センの方がいいです。中国に行った方がいいと思います。ただ、ひとたび、エレクトロニクスを服に繋げましょうとか――。

三木 まったくこれまでと概念が変わるようなことですね。

網盛 家に繋げましょうとかなると、海外のホテルに泊まるともう施工のレベルが、ほんのちょっとしたネジの塗装ひとつ見ても全然レベルが違うじゃないですか。要するに日本は色んなものすべてがかなり高いグレードでちゃんとできちゃってる国なんですよね。それをやる人もいるんですよ。一から育てたりするのに比べれば、日本でやった方がいいに決まってるじゃないですか。

網盛 その後の量産が海外へ行くとか市場がグローバルになるっていうのは全然別の話で、でも最初に企画をして作る部分については日本は圧倒的に有利だと思います。

三木 僕らの本に書いてある通りのことで。

網盛 ええ、本を読ませていただいて、その通りのことを申し上げて(笑)。

三木 ありがとうございます。1万個以下の量産であれば、日本で開発した方がいいと。

宇都宮 コストが高いっていうのは製造コストであって、でも結局デリバリーとか企画とかを含めると意外と日本はトータルでそこまでしない。

網盛 イニシャルの設備投資も今言ったように日本国内飛んで回ったところで距離は知れてますから。

宇都宮 (海外だと)交通費結構バカにならないですよね。

三木 大田区だったら東京の40分圏内にあらゆるものがあるというコンパクトな都市なので。

網盛 まぁ残念ながら僕らがこれを作る時には結構日本中あちこちを行ってるんですけど(笑)。

宇都宮 アパレルは色々ありますからね。

三木 いやぁ、素晴らしいですね。我々の仮説を実践というか証明していただいて。ぜひ成功していただかないと(笑)。

網盛 むしろこれを英語に翻訳して海外へ発信していただいて。「なぜあなたたちは日本でモノづくりの起業をしないんですか?」と。もちろん、本社/ヘッドクオーターが別にシリコンバレーにあろうが、インドにあろうが、どこにあろうが構わないんですけど、少なくともジャパングレードのもので色んなものを組み合わせてやるんだったら、あなたたちはハブを日本に持つべきだよと。

三木 大田区に持つべきだよと。

網盛 ああ、そう、大田区に持つべきだよと、ぜひ発信していただければ。

三木 そうですよね。この受付とかも全部英語対応にして、表示板も英語にしてね。

宇都宮 羽田も近いし。

網盛 羽田にもまた新しいハブを大田区が作るんですよね。

三木 大田区は考えてらっしゃいますよね。いやぁ、ワクワクする未来ですね。

●マイクロモノづくりについてのご意見

三木 少し話題を変えまして、我々マイクロモノづくりという、企画・製造・販売を自分でやりますよという考えを持って動いているんですけど、それについてもしご意見とかがあれば。

網盛 すごく端的に言うと、今回起業をし、場所を確保し、設備も導入し、人を集めたわけですけど、僕らからすれば中小企業さんって羨ましいですよね。

三木 資本力がありますしね。

網盛 で、場所もあって、常にその範囲では熟練した人がいて、あと企画さえあれば。普通に考えれば調達して僕らがやるよりいいものがどう考えてもできるんですよ。

網盛 例えば資金調達をするということに関しても、クラウドファンディングくらいは……といったら失礼ですけど、クラウドファンディングくらいは思いついてもVCさんまで持っていってやろうと踏みだそうとすると、やっぱり既存のマインドセットの部分が邪魔をしているのか踏みだしきれない部分があると思うんですけど、環境だけ見るとほぼすべてのものが揃っているので、むしろそういう形で中小企業さん――別に大企業でもいいんですが――常にインフラだったり人材だったりを持っている人たちが転身というか一歩大きく踏みだした方が、僕はリスクも小さいし、いいと思います。

網盛 僕らみたいなのがいきなり新しくやったって、経営だって――安定しないって言ったら怒られちゃいますけど――安定させるのは大変ですし、歴史がないので。

宇都宮 銀行もなかなか貸してくれない。

網盛 なんか今はお金の流れが、ベンチャーだったらいいけど、中小企業には(投資しにくいというような)バイアスがかかりすぎていて、どういう人たちがなにをするのかの部分に、もう少しフラットに焦点を当てる必要があると思っています。日本でもそういう点ではベンチャーばっかりVCさんが注目している状況はバブルですよね。

宇都宮 企画のところに注目しがちじゃないですか。投資対象として中小企業に目が行くかって考えると、プレゼンがうまくなくて、プレゼン力の差ってすごくあると思います。そこでの見極めがわかる人にはわかるんだけど、わかんない人にはプレゼン資料は見慣れているからどうしてもそっちへ行ってしまう。

網盛 まず、VCさんはもちろん最初に声をかける時には企画を見てらっしゃいますけど、実際の投資対象として見る時はやっぱり経営状態であったり、組織がどの程度安定的に続くかはかなり気にされています。なのでその点では中小企業さんの方が多分有利ですね。もうひとつのプレゼンテーションの上手さとかについては、それは生き残るためだから頑張るべき(笑)。

三木 歴史のある中小企業だと色んなデッドもある可能性が。ほじくると「うわぁ! こんなん来たぁ!」というのがあるので、そこが多分VCさんはちょっと引いちゃうかなと。

三木 まったく更だとなにもデッドもないので。

網盛 そこの透明性は当然必要になりますよね。

三木 中小企業とコラボするという可能性はあるんですか?

網盛 可能性というか今でも結構お仕事は頼んでいます。大田区の中小企業とかには。近隣なので単純に頼みやすいというだけじゃなくて、探しやすいんですよね。大田区も相談に乗ってくださいますし。

宇都宮 治具とか。

網盛 治具は大田区で作っています。ここの上(の階)でも一度頼んだことがあります。

三木 素晴らしい。たまたまこのビルの4階に僕らのzenmonoで支援した、車椅子でボーリングをするっていうのを開発している会社があって、さっきそこで会ったんですけど(笑)。

網盛 あ、そうでしたか(笑)。

三木 このまわりは結構知り合いが多いので。なにか「こういうのない?」というのがあればぜひ。ご紹介することもできますので。

網盛 はい、お願いします。

●日本のモノづくりの未来

三木 色々お話は尽きないんですけどそろそろお時間が来まして、皆さんに聞いている最後の質問なんですけど、網盛さんが考える日本の○○の未来。

網盛 あまり危機感を煽る意図はないんですが、先程ちょろっと深センの話をさせていただいたように、僕は「日本にはありとあらゆるものが揃っている」と申し上げましたけど、そのアドバンテージは今みたいにお金が続かないから例えば熟練の技術をもうなくしてしまうとか、そういう風なことを続けていると多分なくなってしまうと思います。

三木 そうですね。

網盛 ただ、それは用途がないからなんですよね。言い換えると用途を企画する人が足りないから今そうなっているのが問題だと思っていて、使う人がいれば使えるはずなんですよ。もっとそこに対する意識を持つ人が増えれば、先程申し上げたような日本の良さがもう一度再構築されて、未来は明るいと思います。

網盛 ただ、もしそこをあと5年~10年放置してしまうと、結局コストだけが高い国になってしまう。

三木 大田区も中小企業が減ってきているし、高齢化が進んできているし。

網盛 そうなんですよ。そこの部分をあまり軽視すると――まぁもちろん全然新しいビジネス産業モデルが生まれて国がなくならなければいいんですが――残念ながら今はそういう流れには見えないので、私としては中小企業さんだけでなく大企業さんも中小企業さんも今あるものを活かすことについて、今ある自分たちの事業の殻とかを取っ払って転身するっていうことを、もっと頑張っていけばこれほど有利な状況はないので。

三木 そのために我々も頑張っております(笑)。

宇都宮 やっぱり高度な技術も使い道がなければ宝の持ち腐れになってしまう。

網盛 高度であることに満足してしまっているんです。

宇都宮 そこにお金がつく場合があるじゃないですか。国の助成金とか。

網盛 でも国の助成金は回らないですよね。それに例えばNASAが「新たにネジを作ってくれ」というなら回るんですけど……いや、NASAもそこまでは回らないですよね。

網盛 やっぱりそこは社会の価値を作る部分だと思うんですよ。高度な技術を作る部分と、社会の価値を作る部分というのは、そもそも元々コンパラ(ブル:comparable・類似のもの)ではないので、社会の価値を作る部分についての受容性を――。

宇都宮 事業慣行ですね。

網盛 そうです。

宇都宮 サービスの方から入ってくる人も多かったりするし、モノづくりはハードルが高すぎて……。そのあたりはいかがですか?

網盛 簡単に言うと日本の教育が「高い技術を作ることが技術者の成功である」と教え続けているうちはダメだと思います。じゃなくて「役に立つものを作れば、それが高い技術なんだよ」と教えれば、みんなの行動が一変すると思いますね。

三木 そのためには中小企業経営者も意識を変えていかないとね。僕らも一緒です。ほんとにメンタルブロックなんですよ。それをちょっと変えるだけで、すごいブレイクするので。

網盛 まったくその通りだと思います。なにかがないんじゃなくて、むしろあるのにその回路を動かしてないという感じがすごくありますね。

三木 やります! 本当に貴重なお話をありがとうございました。とてもワクワクする未来がこの辺(頭上)にこう見えています。モワーッと。

宇都宮 来年にはすごい会社になっていると思います。近寄れないくらいに(笑)。

網盛 すごいプレッシャーですね(笑)。

三木 MMSに出ると超出世するらしいんで。

網盛 ほんとですか!?

三木 縁起がいいんです。

網盛 わかりました。

宇都宮 置いてかないでくださいね。

網盛 いえいえ、はい(笑)。

三木 今、HAKUTOっていう月面のベンチャー(Google Lunar XPRIZEが開催する月面レースに参加している、企業・大学・ボランティアで組まれた月面探査チーム)もこの番組に出たりとか、結構有名になった方が多いんですよ。

宇都宮 たまたまですけどね。

三木 今日はどうもありがとうございました。

網盛 ありがとうございました。

対談動画

▼網盛一郎さん

▼WEBSITE

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?