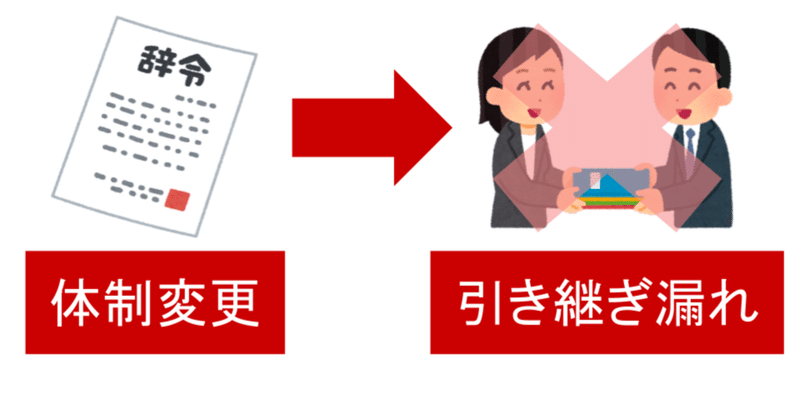

アーリーフェーズで頻繁に体制変更すると引き継ぎ漏れが起きる

アーリーフェーズでの頻繁な体制変更

スタートアップの中でも、シリーズA前後のアーリーフェーズとB以降のミドルフェーズだと体制変更のリードタイムが大きく異なります。

シリーズB以降は社員数が増えて部署や中間管理職も置かれるので、組織の統制をとるため、「マーケティングのAさんをセールスに異動」などの部署や職種をまたいだ大きな体制変更は四半期・半年などタイミングが決まっています。不定期に発生するのは「Web広告担当のAさんとSEO担当のBさんを交代」のような部署内での業務変更ぐらいです。

一方、シリーズAの場合、社員数が少ないので部署や中間管理職が存在せず、経営陣とメンバーが分かれている程度です。

分業化が進んでいないために一人あたりの業務範囲が広く、業務過多になりやすい

組織化されていないために体制変更のハードルが低い

などの理由で「Aさんが忙しくてマーケティングが回らないから、来週からCSのBさんに引き継ぎ」「BizDevのCさんは来月からセールス」のような職種をまたいだ体制変更が不定期かつ突発的に発生します。

体制変更による引き継ぎ漏れ

こうした体制変更の弊害として、引き継ぎ期間が短いので、引き継ぎの会議やマニュアル作成が十分に行われず、後任担当者への引き継ぎ漏れが発生します。私自身、アーリーフェーズのスタートアップとよく取引しますが、

先任のマーケティング担当者に依頼していたタスクが後任にほとんど引き継がれず放置された

先任のマーケティング担当者に説明していた施策が後任に誤って伝わっており、当初の意図とは異なる形で実行されていた

マーケティング担当者が毎週のように変更になり、マーケティングの長期的な推移を把握している人間が社内に誰もいない

などのコミュニケーションミスを頻繁に経験しました。

引き継ぎ書を作成するポイント

この問題の対策は引き継ぎ書を(口頭ではなくテキストで)用意することですが、前述の通り、アーリーフェーズだと業務過多なので引き継ぎ書の作成時間がとれなかったり、引き継ぎ期間が短いのでテキストを十分に書ききれないことが多いでしょう。そこで、引き継ぎ書を短期間で作るポイントが3つあります。

※以下ではマーケティング業務を例に説明しますが、マーケティング以外の業務でも適用できる話です。

①Whyだけをテキストにまとめる

引き継ぎでは「今どんな業務や施策を行っているのか」などのWhatを説明しがちです。もちろんそれも重要ですが、それは資料なりSlackを見れば大体分かりますし、アーリーフェーズであればそれぐらい自走できるメンバーが多いでしょう。そこに時間を使うのはもったいないので口頭でも十分です。

一方、「なぜこの施策を行っているのか」「なぜこの形で進めているのか」などのWhyは、過去の議論に参加していた人間でないと後から追うのが困難ですし、経緯が複雑になると口頭で説明しても忘れがちです。後任の担当者がこれを理解していないと同じ失敗を繰り返す恐れがあるので、テキストでしっかり引き継ぐべきです。

例えば、今マーケティングでSEOを行っており、後任の担当者にSEOを引き継ぐと仮定します。

どんなキーワードで対策しているか

今どんな記事を作成しているか

GAのレポートはどれか

などは資料や管理画面を見れば大体分かるので、細かく引き継ぐ必要はありません。スプレッドシートやGAのURLを渡して、後は口頭で補足するので十分でしょう。

一方で、

なぜこのキーワードを選定したのか

なぜこの記事フォーマットで作成しているのか

なぜこの記事の改善に注力しているのか

このキーワードの対策をやめたのか

などはしっかりテキストで引き継ぎましょう。特に、過去に対策したが効果が出ずに失敗したキーワードなどは、後任が同じ失敗を繰り返さないように引き継ぐべきです。

②ゼロベースでテキスト化しない

引き継ぎ書というとGoogleドキュメントやNotionにゼロベースでテキスト化しがちですが、膨大な時間がかかります。特に①で説明したような理由や経緯は、細かく説明すると大変です。

なので、

戦略が変わった経緯はNotionの議事録参照

施策が変わった経緯はSlackのこのスレッドで議論したのでそちら参照

など、読めば理由や経緯が分かる箇所をURLだけ共有するほうが簡単です。

裏を返すと、日頃からNotionやSlackなどのテキストコミュニケーションをしていないと、引き継ぎで使えるものが全く無く、ゼロベースでテキスト化するはめになりますので注意しましょう。

③業務委託に手伝ってもらう

アーリーフェーズの場合、正社員だけで業務を完結させることは少なく、業務委託の参画が多いですが、引き継ぎ書は何も正社員だけで作る必要はありません。業務委託に手伝ってもらっても良いのです。私自身、マーケティング担当者不在の企業で担当者が新たに入社したり、異動したタイミングで引き継ぎ書や過去の経緯をまとめた資料を作ったことがあります。

業務委託にルーチンワークだけを依頼している場合は別ですが、戦略設計などのコア業務も含めて業務委託に手伝ってもらっている場合、過去の理由や経緯などを社員と同じぐらい理解しているはずです。引き継ぎのタイミングでは社内がバタバタして業務委託の手が空きがちなので、その間に彼らに引き継ぎ書を作ってもらっても良いでしょう。

私のフリーランスの仕事については下記の記事をご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?