積み木のある子育てと暮らし

「積み木」というと、みなさんはどのようなものを思い浮かべますか?

子どもが生まれてから、「おもちゃは子どもの成長にとって大切なんだろうな」ということをなんとなく感じていた私は、「どんなおもちゃが良いんだろう~」と日々リサーチをしていました。

長男が生まれたころは、「ガラガラ」や「ボタンを押したら音がなるおもちゃ」をいくつか購入していたように思います。

そんな中、偶然とあるおもちゃ屋さんのHPにだとりつきました。静岡にある「百町森(ひゃくちょうもり)」というお店です。このお店との出会いが、私を積み木の沼へと引き込んだのです。

積み木は複数人数で遊ぶことができて(兄弟一緒に遊べる)、なんにでもなれて、子どもの「作りたい」「自分でやってみたい」を邪魔しないおもちゃ。すっかりトリコになっています。

▲わが家のおもちゃ収納棚の様子。棚は無印良品のパイン材ユニットシェルフを愛用。無印は転勤族の見方!!

ヨーロッパの積み木を知る

百町森は1979年から営業している絵本や児童書、おもちゃの専門店で、特にヨーロッパ製の木のおもちゃを中心に扱っています。

私が出会ったページには、店長の柿田さんとスタッフの相沢康夫さんがつづる漫画形式のコラムが紹介されていました。

ヨーロッパ伝統の「木のおもちゃ」は、ほとんどが壊れても、木工用ボンド一つで直すことができます。二十年以上形を変えずに作り続けられているものも多く、パーツも注文すれば補充がききます。子へ孫へと引き継がれて、いよいよおもちゃとしての輝きを増していきます。

確かに使い捨てのものより値が張るかもしれませんが、ゲームを買うことを思えば安いし、三代使えることを思えばなおさらです。

プラスチックや動力のあるおもちゃに比べ、地味でとっつきにくいが、飽きずに遊ぶデザインの力とでもいうような存在感を備えていて、大人のちょっとした配慮で子どもの遊びを深めたり、発展させてあげることができます。(HPより引用)

ヨーロッパのものづくりの姿勢や、子どもたちのことを本気で考えて作られているおもちゃの数々が紹介されていました。子どものおもちゃをここまで深く考えたことがなかった…!とひとり衝撃を受けます。

「もっと詳しく知りたい…」と、この漫画を描いている百町森スタッフの相沢康夫さん著作の本『好きッ 絵本とおもちゃの日々』を即注文。

相沢康夫 あいざわやすお

1955年静岡市生まれ。おもちゃデザイナー、漫画家、積み木パフォーマー…など様々な顔がある。スイスのネフ社ほかで14点以上のおもちゃが製品化されている。自称「遊びとおもちゃの弁護士」。著書に、『好きッ!絵本とおもちゃの日々』『まだ好き…続・絵本とおもちゃの日々』(http://www.naraigoto.jp/specialist/special_0013/index.html より)

この本は百町森で勤務をしながら、漫画を描いたり育児雑誌にコラムを書いたり、のちに積み木が好きすぎて「おもちゃデザイナー」にまでなる相沢さんが、絵本や積み木と一緒に子育てする様子をつづった実録エッセイ漫画です。

長男、次男、長女の3人の子どもたちと絵本や積み木で遊ぶ様子が描かれています。

・ひとつの積み木でも、年齢に応じて遊び方がどんどん変わっていく

・子どもによって遊び方に個性がある

・子ども自身で遊びを発見して作り出していく

そんな様子を観察する、父親である相沢さん。

この本を読み、「こんな時間を子どもと過ごしたい」と強く憧れを持ちました。すかさず続編「まだ好き…続・絵本とおもちゃの日々」を購入。

子育てにまつわる本を多く読んできましたが、今でもこの2冊の本がダントツで面白いし好きです。おもちゃへの深すぎる愛(オタクな人のつづる文が大好き!すごく伝わってきます)と、冷静にわが子たちを見つめる視線や言葉、そして日本のおもちゃ業界に対する提言など、納得のいくことがユーモラスに描かれています。

「ネフ社(スイス)」の積み木

ひとこと「積み木」といっても様々なものがありますが、百町森に出会って最初に知ったのがスイスにある「ネフ社」の積み木。

「世界最高峰のおもちゃ」と言われ、デザインや品質にこだわりぬいて作られています。1点1点に採用したデザイナーがいて、手作業で職人たちによって制作。素材は子どもの口に入れても安心な塗料や、ヨーロッパの厳しい基準をクリアした木材を使っています。

一見するとインテリアとして展示しておくオブジェのようにも思える積み木の数々。そして値段がべらぼうに高い…!!!ほとんどが2万円を超え、おもちゃの常識を覆す価格設定。に、にまんえん…!!!

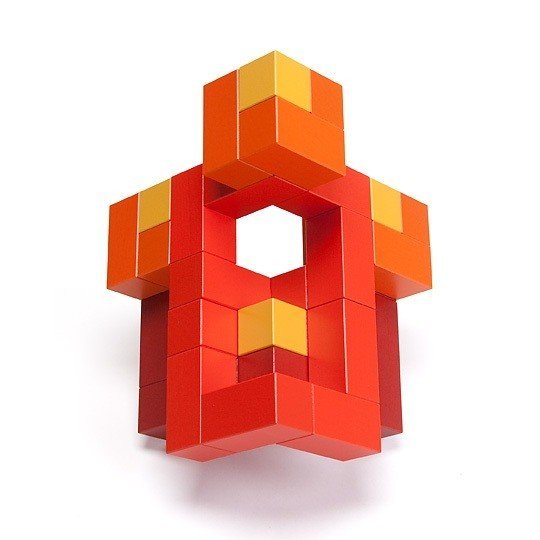

▲(ネフ社 「キュービックス」 百町森HPより)

先ほど紹介した本で「キュービックス」をデザインした、デザイナー兼数学者の「ピエールクラ―セン」にまつわるエピソードが出てきます。

大人でも充分に堪能できるレベルの高いおもちゃなのでありますが、これを見たある人が作者に

「ピエール、こりゃ子どもにはもったいないシロモンだね」

と言ったそうです。

その時のクラーセンの回答がすごい!

「NON!大人にはもったいない」

つまり五感というものは大人より子供の方がスルドイと彼は言っているのですね…。

私はこの部分を見て、雷に打たれたような感覚を覚えました。「こんな思いを持って作られているおもちゃを、自分の子どもにも遊ばせてあげたい!」と。数学者で積み木デザイナーだなんて、生き方もかっこいい。

相沢康夫さんは通称「積み木おじさん」と呼ばれ、積み木を使ったパフォーマンスショーを全国各地で行っています。ついにはネフの積み木を愛しすぎて、ネフ社のデザイナーにまでなったからその情熱には驚くばかり。

おもちゃは遊ぶもので、何かの成果を求めるものではない、ということをよくお話しています。

「知育玩具じゃないんだってば」

という言葉がたびたび著書の中で出てきて、自分のことを「不良中年」なんて言っていることも。

ネフ社の積み木は「お洒落なもの」として紹介されていることも多い。しかし「子どもが遊んでこそ」本領が発揮されるし、子どものために作られているものです。

値段は確かに高い…。でも、「1歳の子どもがその後何歳までこの積み木で遊べるだろう」「兄弟が生まれたらその子も遊べるな」「子どもたちが遊ばなくなったら私が遊べばいい」「飾っておくのも良いな」「もし孫が生まれたら、またそのときに遊ぼう…」

そんな次々と降りてきた心の声に押されて、今10歳になる長男が1歳の頃、初めてのネフ社の積み木を購入しました!

ネフ社はじまりの積み木「ネフスピール」

▲写真中央のギザギザした、青緑黄赤の4色の積み木がネフスピール。この写真は先日撮ったもの。10年近くたっても美しさは変わらず。

ネフスピールは、ネフ社がおもちゃメーカーとして始まるきっかけになった積み木。5センチ角のリボンのような形をしたカラフルなおもちゃです。もともとは家具職人だったクルト・ネフ氏が1958年に作ったもので、60年以上の歴史を持ちます。写真のネフスピールも10年近く、3人の子どもたちがよく遊んできました。今もおもちゃ棚の中央で存在感を放っています!

積み木遊びで子どもの成長と個性が見える

こうして始まった積み木のある暮らし。実際に積み木で子どもと遊ぶようになり、子どもたちの成長と個性がよく見えるようになったと感じています。

0歳の頃はただなめるだけ。気づくと、親が積み上げたものを倒すようになります。1歳を過ぎて初めて積み上げたときに一緒に喜び、2歳を過ぎると手にもって「ガタンゴトン」と電車のまねっこ。4歳過ぎるとお人形遊びの家具になり…と、その子が今したい遊びに寄り添ってくれます。

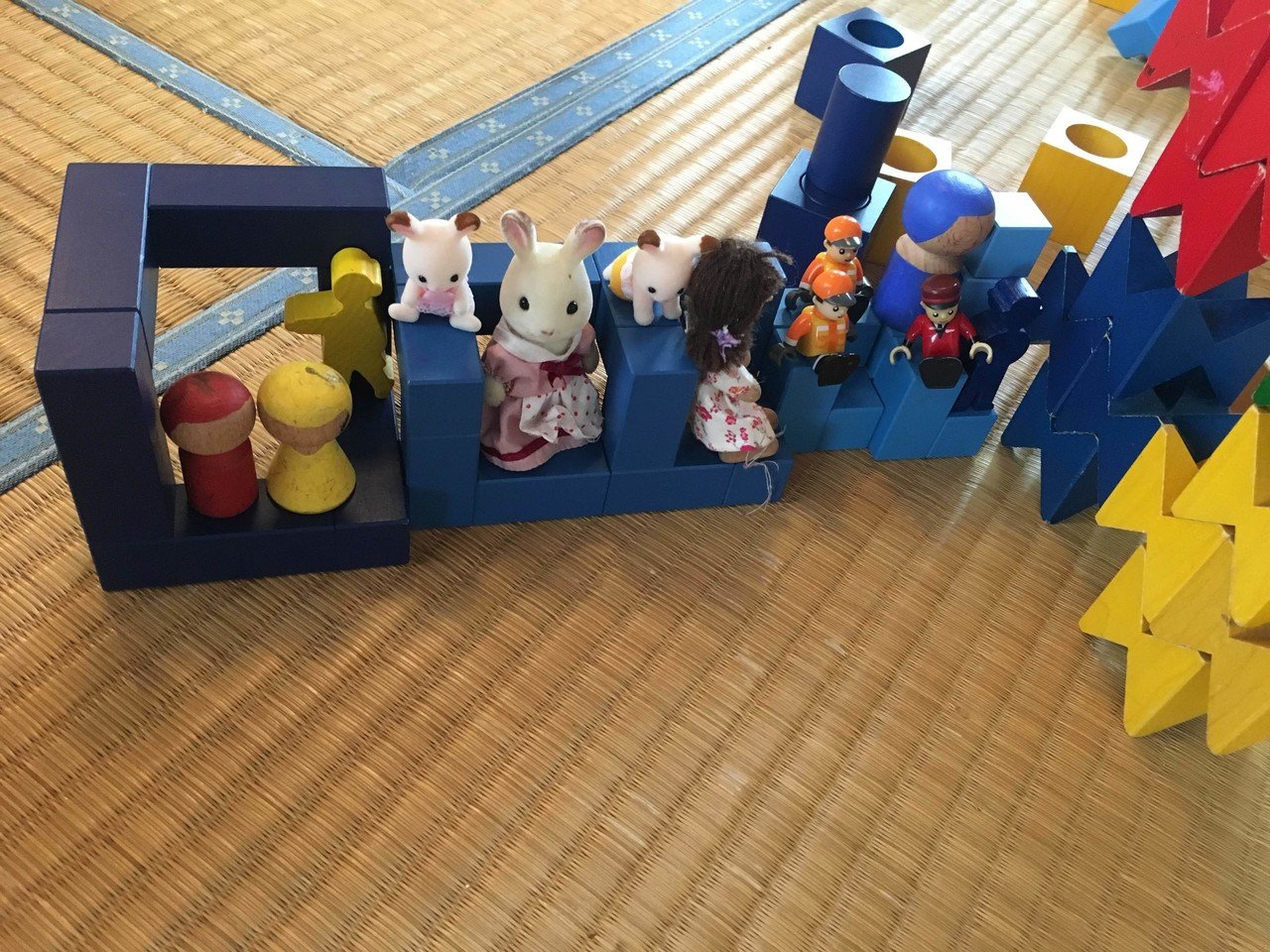

▲娘が3歳の頃に作っていた「でんしゃ」。大好きなお人形たちがひしめきあっています。ずーっと一人でお話の世界に入りながら遊んでいました。

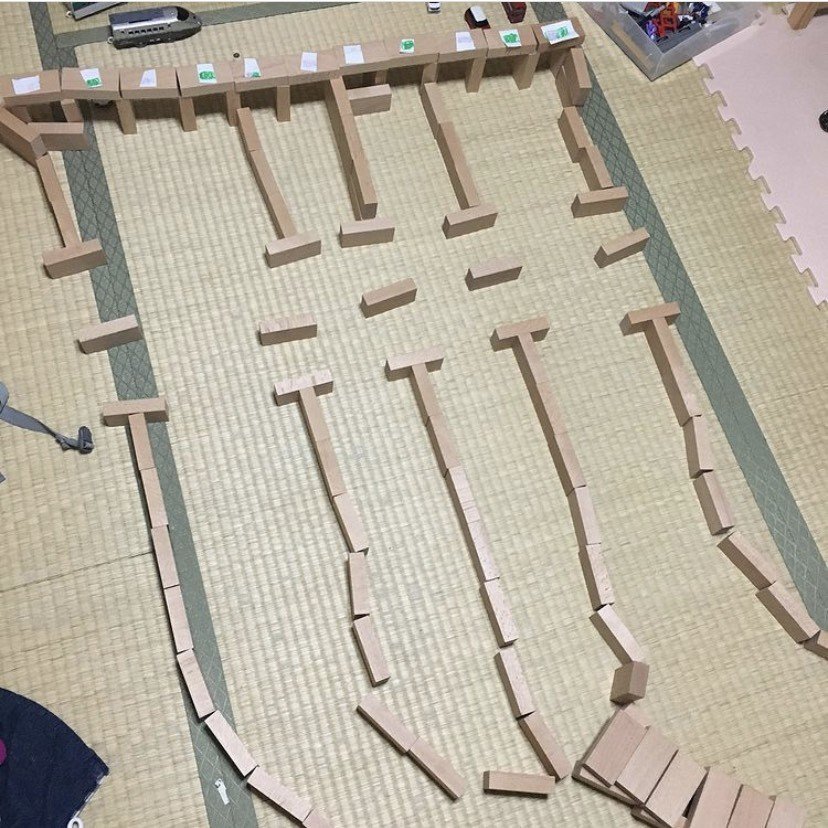

▲長男が5歳の頃に作った「高速道路」一人で黙々と気づいたらできていました。

▲生き物大好きな次男が作った「ニジイロクワガタ」。積み木で好きなものを作る遊びも。

▲年長くらいになると、自分の好きな世界を積み木で作るように。

写真で見ていただいて「種類多いな!?」と思った方もいるかもしれません。「色々な積み木を組み合わせるともっと楽しい」ということに目覚めてしまいどんどん積み木沼へのめりこんでいくことに…。

小学生になってもまだまだ積み木遊び

積み木は小さい子が遊ぶもの…?そんなことはありませんでした…!小学生になると、ドミノ倒しやピタゴラスイッチを積み木で作るように。現在小4、小2、5歳の子どもたち。漫画やアニメなど子どもたちの好きな世界も出てくる時期で、もちろん鬼滅の刃にももれなく夢中になっています。

それでも、ふとしたときに黙々と積み木にふれています。ドミノは長い時間かけて集中して作り、途中で倒れたり止まったり何度も失敗していました。「また並べるの手伝って~」と泣きながら繰り返し、時には食事をはさんで半日くらいかけて成功するまで粘ることも。

相沢さんが言っていた「知育じゃないんだってば」という言葉の意味を、改めて感じます。

自分の頭の中を形にする力、諦めずにやり抜く力、兄弟や友達と協力してひとつの作品を作るコミュニケーション…色々な力がついたのかなと思います。ただそれははじめから期待するのではなく、今になってこういう部分があったのかなと、ようやく感じています。

▲ドミノやビー玉転がしの道を作るのが特に好き。

▲10歳になった長男は初めてのお客さんが家に来ると積み木の解説をよくしています(笑)。

親子時間が楽しくなった

私は積み木で遊ぶ子どもたちを通して、いつも「そんなことを思いつくんだ!」「天才なんじゃないか!!」と親バカを炸裂させています。

そして私自身が積み木のトリコなので、積み木で一人夜中に何かを作ることも。インターネットで知り合った積み木ラバーさんたちがたくさんいて、皆さんの作品を見ながら刺激をもらっています!

▲雛人形を作ってみたり…。季節の飾りも作れる。

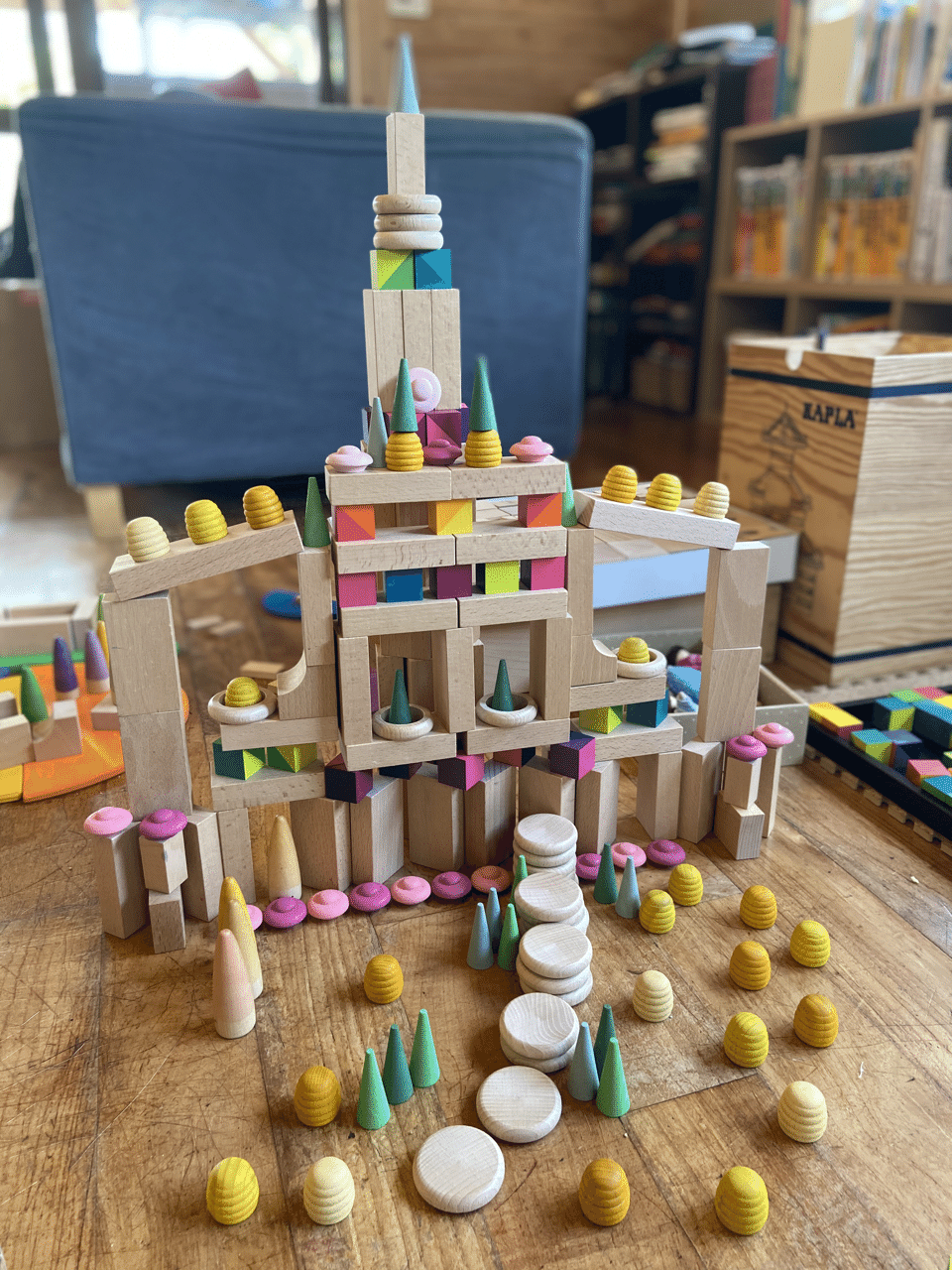

▲子どもたちと作った「積み木のお城」。

これだけ「積み木」について語りましたが、積み木でなくても良いのかなと思っています。「絵本」でも「お絵かき」でも「キャンプ」でも、「車好き」「釣り」あるいはそれらの組み合わせでも、親子が楽しく過ごせるのが一番なんじゃないかな、と思う今日この頃。親も子どもも一緒に夢中になれるものが見つかると楽しい!

最後に、相沢康夫さんの本をもう1冊ご紹介します。これまでに手掛けておもちゃが写真とともに紹介され、今の時代に大切な「発想力」のスイッチを押すヒントが書かれています。

「発想力のアイデアBOOK ひらめきスイッチ」(momo book)

サポートとても嬉しいです!!子どもたちとの体験や書籍など執筆に活かせる体験に使えればと思います。シェアやコメントもすごくすごく励みになります!