なぜ経済合理性だけで価値を測ってはいけないの?宮台さんが教えてくれたこと【私の冒険の書#1】

「経済合理性という一つのモノサシだけであらゆるものの価値が測られてしまうようになった結果、人の個性や自然資源、生物多様性など、そのモノサシでは価値を測りづらいものたちが蔑ろになったり、私たちの生活に欠かせないけれど経済的合理性が低い領域(一次産業など)に人の流れが生まれづらくなったりしている。経済合理性というモノサシだけでは価値を測れないものが、もっとちゃんと大切にされるには、どうしたらいいんだろう?」──【私の冒険の書】と題したこのnoteは、そんな疑問の答えを探し求める私の、個人的な冒険の軌跡を記録したものである。

孫泰蔵さんによる書籍『冒険の書 AI時代のアンラーニング』を読んで大いに刺激を受け、私も自分なりの冒険の書を書いてみることにした。

泰蔵さんの『冒険の書』はざっくり言えば、「僕らはなぜ勉強しなきゃいけないの?」「自分らしく楽しく生きるにはどうすればいいの?」「好きなことだけしてちゃ、なんでダメなの?」という、泰蔵さんが兼ねてから抱えてきた疑問に対する答えを、様々な古典にあたりながら、泰蔵さん自ら導いている本だ。

そんな泰蔵さんの熱量にあてられて、私もここ数年自分のなかにずっと存在している、冒頭に記した疑問に対する答えを、古典も現代の本も含めたいろいろな本にあたりながら、妥協せず探究してみたいと思うようになった。その軌跡を、泰蔵さんに倣って「冒険の書」と名づけ、noteに記録していくことにする。

記念すべき(?)私の冒険の書の1冊目は、社会学者の宮台真司さんと、大学院大学・至善館学長の野田智義さんの対談本『経営リーダーのための社会システム論 構造的問題と僕らの未来』だ。

この本を読んで私は、「なぜ経済合理性というモノサシだけであらゆるものの価値を測ってはいけないのか」をより具体的に言語化できるようになったとともに、「経済合理性の外にあるものを大切にして生きるには、どんな仕組みが必要か」ということに関する具体的なヒントをもらうことができた。

以下に、この本の簡単な要約(と言いながら1万字超えちゃいました…苦笑)と、私の感想を述べていく。

現代は、「システム世界」に「生活世界」が侵食されている時代

この本に登場するもっとも重要な概念のひとつが、1960年代にドイツの社会思想家・ハーバーマスが提唱したという「システム世界」と「生活世界」という対立概念だ。

システム世界とは端的に言えば市場と行政のことで、日本は現在、システム世界が過剰に広がった状態にあると宮台さんは言う。私なりの解釈だが、「システム世界=経済合理性というモノサシで回る世界」、「生活世界=経済合理性だけでは価値を測れない世界」と言い換えることもできると思う。

システム世界と生活世界について、宮台さんはシステム世界を「コンビニ的」、生活世界を「地元商店的」と捉えるとわかりやすいと語っている。

生活世界では、そこにかかわる人々は顔見知りです。だから、そこでのコミュニケーションは、顕名的・人格的・履歴的です。

顕名的・人格的・履歴的とは、地元の商店に買い物に行った客が店主に「前みたいにまけてよ」と言うと、店主が「持ってけ、泥棒!」などと言って値引きに応じたりすることです。(中略)人間関係を熟知している店主の代わりを務められる人はいないという意味で、人材の入れ替えは容易ではなく、人口学的な流動性の低さを前提としています。

他方、システム世界のコミュニケーションは、匿名的・没人格的・単発的です。コミュニケーションの相手は初めて会った人か、前に会っていてもそのことを忘れている人です。コンビニでの買い物がそう。(中略)僕らは店員の名前をおぼえないし、店員が辞めてもショックを受けない。店員に「まけてよ」と頼んでも、まけてくれることなんて絶対にありません。

その他、生活世界とシステム世界にはそれぞれ以下のような特徴があると、本書では語られている。

かつて人々は、生活世界を主軸に生活を営み、ときどき「安全・快適・便利」を求めて、システム世界のつまみ食いをしていた。実際1960年代には、地元商店や団地の近所づき合いのような生活世界はまだあり、コンビニやスーパーマーケットのようなシステム世界は小さなものだった。

しかしさらなる安全・快適・便利を求め、システム世界的な損得勘定になじんでいくうちに、人々は地元商店的なものよりもコンビニ的なものばかりを求めるようになった。

地元商店や団地での付き合いなど、生活世界の基盤となるつながりを維持するには、ある程度のコストがかかる。それよりもシステム世界から利益を引き出す方がコストパフォーマンスが高いと、人々は考えるようになったのだ。

その結果、生活世界はシステム世界にどんどん侵食され、気がつけば生活世界が跡形もなくなってしまった──というのが、現在私たちが置かれている状況だという。

システム世界が全域に広がると、人は代替可能な存在になってしまう

では、生活世界がシステム世界に侵食されると、どんな問題が起きるのか?本書で挙げられていた論点はいくつかあるが、その中で私が特に共感したのが、人々が入れ替え可能な存在になり、自分の存在をめぐる不安から逃れられなくなってしまうという問題だ。

システムを支えるのは市場であり、流動的な労働市場では、雇用主はいつでもどこでも最適なコストで人を雇うことができる。だが、雇われる側の立場はどうだろうか。そう、彼ら彼女は入れ替え可能なのだ。コンビニの店員は「彼・彼女」である必要はない。店員の要件を備えていて、条件面で店側と合意できるのであれば、別の「彼・彼女」であってもかまわない。(中略)システムにかかわる人々は誰もが過剰流動性にさらされ、入れ替え可能とみなされるようになる。

生活世界が色濃く残る社会では地域共同体のかけがえのない一員だったはずの自分が、いつの間にかシステムが生み出す過剰流動性の中で、取り換え可能な部品になってしまったような感覚に襲われる。自分は誰に必要とされているのか?誰が自分を自分として認めてくれるのか?(中略)僕らは自分の人間存在をめぐる不安から逃れられなくなるのだ。

その他に生活世界がシステム世界に侵食されることで起こる問題として挙げられていたものには、以下のようなものがあった(中には説明がないと何のことを言っているのか分からないものも含まれていると思うが、ご容赦されたし。気になった人はぜひ同書を読んでみてください)。

◉生活世界が失われると人間関係が希薄化し、孤独感や孤独死が広がる。しかし太古の昔から人類にとって他者との関わりは生存に不可欠であり、人間はゲノム的に孤独に耐えられないようにできている(孤独に耐えられないがゆえに人とのつながりを求める人間の方が、生き残ってきた)。そのため本来耐えられないはずの孤独にさいなまれることで、孤独ゆえに犯罪を起こす人もでてくる。

◉失われた地域や家族のつながりを市場や行政(システム)が埋め合わせている=社会の穴を経済で埋めている状態なので、経済が回らなくなると、社会の穴に人々が転落してしまう(例:災害時などにシステムがストップすると、システムに依存して生活していた人は路頭に迷ってしまう)。

◉地域のなかで共通感覚を育む機会がなくなること、親や友人以外の大人との「ナナメの関係」が消失すること、自分をかけがえのない=入れ替え不可能な存在だと認めてくれる環境が失われることにより、感情の働きが普通ではない人が量産される(それが回り回って近年増加している無差別殺人などの事件につながっている)。

◉孤独や経済的没落に対する不安を強く感じる人が、その不安とは関係のない何かを攻撃して不安を埋め合わせようとすることで、排外主義の広がりやヘイトスピーチの横行、高齢者クレーマーの増加などを引き起こす。

◉多くの人が他者との関係をプライベートを含めてコストパフォーマンスだけで測るようになり、人間関係で生じる面倒ごとを回避するようになることで、対人能力の退行や未発達が進む。

◉性愛も損得勘定に左右されるようになり、かつて人々が性愛から得ていた包括的・全人格的に関わり合う関係性や、自分が根源的に肯定される体験を得づらくなる。

◉共同体成員の「われわれ意識」が消滅することで富の再配分に合意ができなくなり、社会が不安定化する。

◉共同体に対する個人の主体性が失われることで、統治コストが上昇し、社会の統治が困難になる。

一度システム世界に侵食された生活世界は、元には戻せない

しかし、安全・快適・便利を求めてシステム世界的なものを選択してしまうのは人間の合理的で自然な欲求だし、そうした欲求に対して良いサービスを提供しようと企業活動に勤しむビジネスマンも、善良でこそあれ悪者ではない。だからこそ、システム世界が生活世界を侵食していってしまうのは構造上仕方がないことだと、宮台さんは言う。

ただし、一度システム世界に侵食された生活世界は、もう元には戻せない。それは、生活世界でのコミュニケーションにはそれなりのコストがかかるため、システム世界的な損得勘定に慣れてしまった人たちは、そんな面倒なことをするより、システムから利益を引き出す方がコスパが高いと考えてしまうようになっているからだ。

だからこそ大切なのは、「昔はよかった」という生活世界に対するノスタルジアに浸ることも、「システム世界と生活世界のいいとこ取り」というありえもしない楽観に逃避することもなく未来を選択することだと、宮台さんは語る。

システム世界に抗うか、徹底してシステム化するか。あなたはどちらを選ぶ?

それでは、私たちはどんな未来を選択することができるのか?

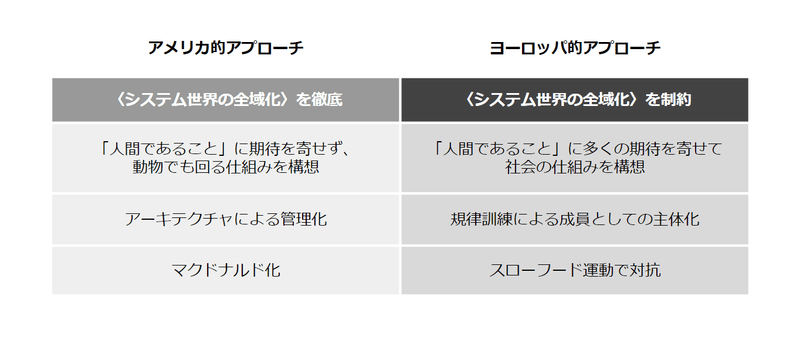

その例として、本書では「ヨーロッパ的アプローチ」と「アメリカ的アプローチ」の二つが紹介されている。前者はシステム化の流れに対して抗うアプローチ、後者はむしろシステムを利用せんとするアプローチだ。

ヨーロッパ的アプローチでは、生活世界の空洞化を警戒し、システム世界の全域化を意識的に制約しようとするのに対し、アメリカ的アプローチは、システム世界の全域化をさらに徹底することで、システム化によって生じる不信や不満をシステムで埋め合わせようとする。

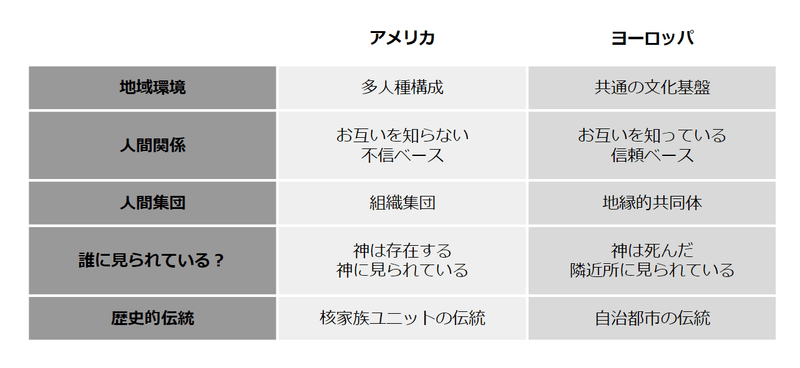

前提として、ヨーロッパとアメリカには歴史や社会インフラに大きな違いがある。

ヨーロッパの社会には共通の文化基盤があると信じられており、人間関係は互いを知っているという「信頼ベース」で成り立っています。また、もともと地縁共同体が強く、人々の行動には地域が責任を持つという考え方もあります。

移民国家アメリカの社会は多人種・多民族で構成されており、人間関係は互いを知らないという「不信ベース」で成り立っています。(中略)また、キリスト教原理主義の国なので、人々は神に見られていると感じており、汎システム化によって人間が経験する精神的不安定にも比較的耐性が強い土壌が備わっています。

そうした違いを表にまとめると、以下の通り。

こうした歴史や文化背景から、ヨーロッパでは伝統的に生活世界を重視し、システム世界の全域化を制約しようとしてきた。一方でアメリカでは、システム世界を重視し、システム世界の全域化をむしろ徹底しようとしている。

ヨーロッパでは、こうしたアプローチの一環として、システム世界の象徴であるファストフードにスローフードで対抗するといった運動も見られました。(中略)スローフード運動は、1986年、イタリアのローマにマクドナルドの第1号店がオープンした際、市民の間で「僕らはパニーニを食べるんだ」という声が上がり、反対運動がわき起こったのをきっかけに発展しました。99年8月には、有名なフランスの農民活動家がマクドナルド店舗解体キャンペーンを始め、その様子は世界中に伝えられました。人間が社会の、あるいはシステムの奴隷になってしまうのを避けようとする戦略的な運動は、90年代をピークに一定の広がりを見せたのです。

(ヨーロッパの)アプローチは、社会の成員が「人間であること」に期待を寄せて社会の仕組みを構想しようというもので、人間が社会の主人であり続けようとするアプローチです。主体としての人間のあり方に負荷をかける戦略だとも言えます。ただし、このアプローチを実現するには、規律訓練によって個人の主体性を涵養し、各成員が損得勘定を超えた内発的な善意に基づいて振る舞えるように、成員を養成する必要があります。

システム世界の全域化を徹底するアメリカ的アプローチは、(中略)一口で言えば、成員が「動物」でも回る社会の仕組みを構想しようというものです。ここで「動物」というのは、不快を避け、快に向かう性質を持つという意味です。つまり、人々の内発的な善意──良心──を用いる代わりに、アメとムチだけでなく、快・不快の巧妙なコントロールを行うアーキテクチャ(仕組み)による管理化を進めるという戦略です。

こうしたヨーロッパ的・アメリカ的アプローチの特徴を表にまとめると、以下の通り。

しかしヨーロッパ的アプローチには、90年代半ば以降に陰りが見え始める。グローバル化の急進展で、地元商店が大規模資本の直営店やフランチャイズに置き換えられ、ファストフードが雇用を生み出す重要なシステムとして見直されるようになったためだ。

2018年には、フランス・マルセイユ郊外で、地域経済の落ち込みによってマクドナルドの閉店が決まると、住民たちが「閉店反対運動」を起こすまでに。ここにヨーロッパ的アプローチの限界が現れていると、宮台さんは言う。

これは、残念であると同時に、非常に重大な展開です。共同体が共同体であり続けるための条件はいろいろありますが、そこには経済的環境も含まれます。具体的には、グローバル化の影響による格差拡大で貧困化が進んだコミュニティでは、人々は生きていくためにあえてシステム世界を選択せざるをえず、それによってコミュニティはますます壊れて、ますますシステム世界に依存していきます。

確かにいくら生活世界を大切にしようと思っても、経済的に貧しければ、つながりのある地元商店ではなく商品の価格が安いスーパーマーケットで買い物をしてしまうだろうし、地元の店よりも安定した巨大資本の店で働くことを選んでしまうだろう。

では、システム世界の全域化を徹底するアメリカ的アプローチの方が、ヨーロッパ的アプローチよりも優れているのだろうか?続いてはアメリカ的アプローチの具体例を見てみよう。

(アメリカの)飲食店を例に取ると、大資本の直営店やフランチャイズ店では、BGMの音量、照明の明るさ、座席の硬さ、家具や調度のアメニティを使って、客の滞留時間をコントロールし、単位面積当たりの収益率を上げようとします。客は、そうした戦略に気づかず、「疲れたな」とか「飽きたな」と感じて、主観的には自発的な選択として店を出ますが、そうした自発的な選択がアーキテクチャによってコントロールされています。

こうした「人間が快・不快を感じる動物でありさえすればよい」とするアメリカ的アプローチについて、社会学者ジョージ・リッツァの著書『マクドナルド化する社会』を用いながら、宮台さんは次のように解説する。

リッツァの言う「マクドナルド化する社会」とは、人間が「動物」でありさえすれば回るような脱人間化・没人格化・損得化が進んだ社会です。そういう社会では、人々は「かけがえのない人間として扱われたい」という感情を無視されることで疎外感や不安感を抱くようになり、カウンセリングを受けなければ押しつぶされてしまうような心理状態に置かれます。

それに対処するために使われるのが「ディズニーランド化」、すなわち祝祭的消費による感情的回復です。アメリカでは、マクドナルド化によって人々が抱くようになった疎外感や不安感を、ディズニーランド化によって与えられる祝祭体験で埋め合わせることで、人々が感情的に破綻してシステム世界からこぼれ落ちることがないようにしているのだ、というのがリッツァの図式です。

つまりアメリカ的アプローチでは、システムで生まれた副作用には、システムで対処するのだ。そうした「システムが生み出す苦痛をシステムが提供する快楽で埋め合わせる」例には、ディズニーランドのようなサービスに限らず、ドラッグやVR・ARも含まれると宮台さんは指摘する。

そうしたアメリカ的アプローチの究極系として、「グローバル化とテクノロジー化によって人々の感情が劣化するのは避けられないし、AIやロボットの利用で貧富の差が今後さらに拡大するのも避けられない。だったら、いっそ、ゲームとドラッグのテクノロジーで人々にしあわせを与えつつ、ベーシックインカムで所得を補償すればいいのだ」と考える、新反動主義(または加速主義)と呼ばれる立場の人たちも、近年登場してきているという。

皆さんは、そうした「システム化によって生じる不信や不満をシステムで埋め合わせ、システム世界を徹底して全域化させる」アメリカ的なアプローチを支持するだろうか?それとも、そんな世界は窮屈でつまらないと感じるだろうか?

何が自分にとっての「よい」社会なのかを考えよう

私は、アメリカ的アプローチが突き詰められた世界は、なんだか嫌だなと思う。本書の著者である宮台さんと野田さんも、同じ主張だ。

しかしシステム世界の全域化は、テクノロジーの進展によって今後さらに加速していく。人々が安全・快適・便利に対する強い欲求を持っている以上、この流れを止めるのはかなり困難だろう。

そんな中で、私たちはどのような社会の実現を目指して行動するべきなのか?その起点となるが、何が自分にとっての「よい」社会なのかという問いだと、著者の二人は指摘する。

人を殺すと処罰されるから人を殺さない社会と、人を殺してはいけないと両親が呼びかけるから人を殺さない社会。人を助けるとリターンが返ってくるから人を助ける社会と、困った人にただ善意から手を差し伸べる社会。読者にとっての「よい」社会はどちらだろうか。(中略)

未来を担うリーダーに求められるのは、そういう問いを自らに投げかけること、そして自身の価値観を(再)確認し、確立することにほかならない。

そのうえで著者の二人は、改めてヨーロッパ的アプローチとアメリカ的アプローチを引き合いに出し、前者を人間の内発性や良心を可能な限り維持し、人として「まとも」に生きようとする人間を生み出す社会、後者を設計された環境に適応し、損得勘定をもとに「うまく」生きようとする人間を生み出す社会としたうえで、二人は明確に前者を選択し、それを実現するための行動を取らんとしていると語る。

二項対立から脱却し、システムとテックをうまく活用する

では、そうした人間の内発性や良心を可能な限り維持した社会を設計し、具体化するには、どんなアクションができるのだろうか?

宮台さんは、ヨーロッパ的アプローチとアメリカ的アプローチを対立するものとしては捉えず、「テクノロジーやシステム世界をむしろうまく利用し、生活世界を維持・再構築する」ことが鍵になると言う。

テクノロジーの進展という大きな流れに抗うのは、馬鹿げた営みです。(中略)文明の利器を知り、その便益を享受している僕たちが、今さら先祖返りするというのは、現実的な解ではありません。

自分たちの世代が、信念や信仰に基づいてテクノロジー生活を拒絶できたとして、子どもたち世代に同じ信念や信仰を押しつけ続けられるでしょうか。きわめて難しいでしょう。そのことは、かつて幸福度ナンバー1だったブータンが、世代の更新によるテクノロジー化で、かつての栄光を失った過程に象徴されています。

システムvs反システムにしても、テックvs反テックにしても、グローバリゼーションvsローカリゼーションにしても、信仰のにおいがします。そうではなく、こうした二項対立から脱却することが大事なことだと思います。

では具体的に、生活世界を維持・再構築するためのテクノロジーやシステム世界の利用法とは、どのようなものなのだろうか。

宮台さんと野田さんが提案するのは、「テックのプラットフォームを中核とするシステムに支えられたミクロな共同体──人工的な共同体──が、バラバラになった個人を新たに包摂することで、コミューナルな人間関係を再構築していく」という、二人に言わせれば「とりあえずはミクロレベルの」処方箋だ。そのためには、VRやARを利用することも許容するという。

当然ながら、そこで再構築されるべきものは、昔ながらの共同体ではありません。なぜなら、共同体の外側が──正確には社会の全体が──かつてと違って圧倒的にシステム世界化した結果、人々の感受性が劇的に変わり、人々が共同体に期待するもの・期待しないものも大きく変わっているからです。こうしたもろもろの事情を込み込みにしたとき、再構築を目指すのはかつての共同体ではなく、「システム世界の力を借りて存在する人工的な共同体」となります。

このアプローチの成否を握る鍵は、「われわれが、われわれのことをなんとかする」という「共同体自治」的な姿勢を持った仲間を集め、仲間であり続けることができる仕組みをつくることにあるという。なぜならシステム世界の全域化がもたらす没主体化・損得化・動物化にひとりで抗うのは、絶対に不可能だからだ。

まずは身近な食とエネルギーを切り口に、共同体を再構築する

そうした共同体の実現と再構築にあたって、取り組みやすい切り口として二人が挙げているのが「食の地産地消」と「エネルギーの地産地消」だ。

「ジャンクフードを食べすぎたら太る」「子どもの弁当の素材には無農薬がいいな」などと食について考えることは日常で、同じく「電灯のスイッチはまめに消しなさい」「新製品のエアコンは節電型だ」みたいにエネルギーについて考えるのも日常です。だから、日常で考えていることの延長線上に共同体自治を位置づけることができます。

もう一つ、これらのテーマであれば、「遠隔」にあって「手が届かない」事柄を、「等身大」に、「自分事」として引きつけてとらえることができます。(中略)

汎システム化の世界に生きる僕たちは、社会の営みにかかわるもろもろが、遠隔にある見えないものなので、「見たいものだけを見る」いいとこ取りを通じて、見えないところに生きている他者たちや、見えないところに広がる自然生態系に、巨大な負荷をかけているのに気づかずにいます。そんな中で、「収奪や外部化は問題だ」と単に叫んだところで、人々の心にはまったく刺さりません。誰もがふつうに気づけるものとして遠隔の社会や自然からの収奪や外部化を問題にするには、食とエネルギーというテーマは最適です。

まずは食とエネルギーという、自分たちの生活に身近なものを地産地消しようと取り組むことで、食やエネルギーの生産者と顔見知りになり、食やエネルギーの生産がいかに大変なものか、環境にどんな影響があるのかを知ることができる。そうして生産者や環境に対する配慮が生まれることで、徐々に全体についての意識が育まれていく。そうやってて小さいユニットから「われわれ意識」を取り戻し、倫理や良心がはたらく範囲を広げていくことで、生活世界が再構築されていくのだ。

そのうえで忘れてはいけないのが、テックとシステム世界を最大限に活用することだ。食やエネルギーの地産地消をどれだけ重ねても、生活に必要な便益をすべて調達できるわけではなく、その共同体が完全に自立することもない。だからこそ、インターネット通販などのテクノロジーを活用したり、"外貨"を得るべく外部のシステムとつながったりする必要があると宮台さんは指摘する。

そうした活動の具体事例として野田さんは、イギリスのトッドモーデンという町で始まった「インクレディブル・エディブル」という活動を紹介している。トッドモーデンは人口約1万5000人の町で、かつて栄えていた繊維産業が衰退し、若者が都会に流出、地元経済もさびれてきていたという。そんな町の状態や気候変動に対する危機感から立ち上がったのが、インクレディブル・エディブルだ。

活動の中身は、町の真ん中の花壇や公共スペースでハーブや野菜、果物を勝手に育てて、みんなで共有するというものです。コミュニティの中心に食があり、住民同士が会話を交わしながら作物を育てたり収穫したりすることでつながりを強めていく。必ずしもシステムやテックと連動した取り組みではありませんが、僕は素晴らしい発想だなと思うのです。

感想

本書のラストは、そうした共同体自治の確立に向けたプロセスを円滑に進めるリーダーには、どのような役割や資質が求められるか?という議論で締めくくられているが、今回の記事ではその点は割愛する。

本書を読んでみての私の感想は、宮台さん、野田さん、本当にありがとうということ。それに尽きる。お二人のお陰で、私が兼ねてから抱えてきた、「経済合理性だけを突き詰めた結果生まれている、現在の社会のあり方に関する違和感」の原因を、より具体的・論理的に言語化できるようになったとともに、その状況を打開するための具体的なヒントを得ることができたからだ。

前述のような違和感を抱いた私が最初に取ったアプローチは、「自給自足をして、システム世界から距離を取ろうと試みること」だった。だから私は2021年の4月から丸一年、栃木の山奥にある非電化工房という場所での自給自足の修行に飛び込んだ。野菜や米や小屋を自分で作れるようになり、システム世界から少しは自由になった感覚があったが、同時に、自分の生活に必要なすべてを自分で作ることには想像以上の労力がかかるんだと実感したし、高度な技術が必要で、自分ではどうしたって自給できないものもあるんだと気づかされた。だからこそ、農家、大工、林業家…と役割分担をして、お金を通じてそれぞれの技術を交換するという営みは当たり前に肯定されるべきもので、お金を通じた価値交換ってとても合理的で素晴らしいものなんだと思い直しもした。

また、修行生活中に本格的な自給自足コミュニティを営む人たちにたくさん出会うなかで、逆説的に、私はたまにはマクドナルドも食べたいし、コンビニにも行きたいし、映画や演劇などのエンタメや、都会的なおしゃれな空間も楽しみたいと思っていること──つまり自分が「システム世界の恩恵をつまみ食いしたい」という思いを持っていることにも気づかされた。

そんな私が、自給自足の修行が終わったあとの移住先に選んだのが、現在暮らしている東京都檜原村(ひのはらむら)だ。約93%を森林が占め、ダイナミックな自然が広がる環境でありながら、都心にも電車で1時間半ほどで出られるという立地。ここでなら、自然の恵みをいただきながら生きる自給的な暮らしをベースにしつつ、都会に出たい時には出られるような、自分の理想の暮らしをつくることができるんじゃないかと考えた。仕事をしてお金も稼ぎつつ、畑やDIYをして自分でつくれるものは自分でつくるという、「半自給自足」的な暮らしをしようと考えたのだ。

今思えばそうした私の一連の動きは、システム世界に抵抗しようとして挫折した結果、システム世界を完全に否定するのではなく、システム世界と生活世界を脱構築しようと思い至ったとも言え、まさに本書の指摘の通りだとも言えるんじゃないかと思う(こういう整理ができるようになったのも、本書のおかげだ)。

檜原村に移住して約1年。まずは村のことを知り、自分のことを知ってもらうために、村のいろいろな地域に顔を出し、いろいろな方のお手伝いをし、1年間を過ごした。本書で言う生活世界がまだ色濃く残る檜原村は、私にとってはとても居心地がよく、濃密ながらあっという間の1年だった。

しかし村の生活に慣れたからこそ、「じゃあこれから私は、村でどんな活動をして(ナリワイを立てて)生きていくのか?」を考えなくてはいけない時期に差し掛かってもきた。私は地域おこし協力隊として村に移住しており、副業で記者やライターの仕事もしているため、当面の収入は保障されてはいるものの、せっかくここまで色々考え、行動してきたのだから、自分が兼ねてから抱いてきた違和感の解決につながるような事業を村で生み出せたらいいなという気持ちが少なからずある。

とりあえずのアイデアとして、本書から持ったヒントをもとに考えられることを列挙してみたい。

〇食の地産地消

● 耕作放棄地を活用した「フードフォレスト(食べられる森)」を作り、共同でフードフォレスト維持管理するなかで絆の深いコミュニティをつくる(※実はフードフォレストのプロジェクトは現在檜原村ですでに進行中で、私も運営メンバーとしてお手伝いさせてもらっている)

● 檜原村では、野菜はすでにある程度地産地消されている。そのため野菜以外の品、例えば調味料などの加工品を村内で生産できるようにする?もしくはすでに生産している方々をお手伝いし、生産過程をイベント化することでコミュニティをつくっていく?

〇エネルギーの地産地消

● ソーラーシェアリング(太陽光発電と農業を掛け合わせたもの)や小水力発電のプロジェクトが村内で動いていると聞いているので、そのプロジェクトをお手伝いする一員になる?

● 藤野電力が開催している「ミニ太陽光発電システム」組立てワークショップを檜原村でも開催するなど、まずは村民のエネルギーに関する意識を高めるイベントを開催しつつ、仲間を集めていく?

〇共同体自治の確立

● 映画の上映会やテーマを決めた勉強会など、同じ興味関心を持った人が集まる場所をつくることで、共同体自治を生み出すためのつながりをつくる?

…ぱっと思いついたアイデアだと、こんな感じだろうか。全てやろうとするとどれも中途半端になってしまうので、まずは既に関わっているものを形にすること、自分の得意なことを生かせるものに絞り込むことを意識しながら、アクションを取っていけたらいいなと思う。

おわりに

「私の冒険の書」の取り組みは始まったばかりなのだが、図らずも1冊目から「あれ、これで冒険終わりかな?」と思えるような本に出会ってしまった(もちろん最高に幸せなことなんだけど)。まずは古典的名著からあたっていこう!と意気込み、冒険の書1冊目はこの本だ!ととある本を注文していたものの、その前にたまたま読んだ今回の本があまりに良書だったため、予想外のタイミングで冒険がフライングスタートしてしまった、というのはここだけの話。

宮台さんと野田さんの考えにフリーライドするような形になってしまうが、私がやるべきことはテクノロジーやシステム世界をむしろうまく利用しつつ、時代に合った新しい形の生活世界を再構築することなんだと、次に取るべきアクションが明確になり、大きな希望をもらえた読書体験、否、冒険だった。

でも、もちろんまだ疑問は残る。

特に私が考えたいなと思ったのは、私や宮台さん、野田さんは「人間の内発性や良心を可能な限り維持し、人としてまともに生きようとする人間を生み出す社会(=ヨーロッパ的アプローチ)」を「よい社会」としたが、なぜそれが「よい社会」だと言えるだろうのか?ということ。

特に私は、宮台さんと野田さんが掲げた「ヨーロッパ的アプローチ」と「アメリカ的アプローチ」という対立概念を比較したときに、「後者より前者がいい」と、2つのうちから1つを選んだにすぎない。だからこそ、自分が思う「よい社会」を、自分の言葉できちんと言語化できているわけではない。

「経済合理性」という、非常にわかりやすく、それゆえに多くの人をまとめる力もある概念を超えて人々に団結してもらうためには、それ以上にわかりやすい言葉で、「経済合理性よりも大切なもの」を語れるようにならなければならない。それは取りも直さず、自分にとっての「よい社会」を自分の言葉でしっかりと言語化することでもあるだろう。

というわけで、私はこれから、自分にとって「よい社会」とは?さらに言えば、「よく生きる」とはどういうことなのか?ということについて、思索を深めてみたいと思う。

続いての冒険の書 ▶▶ 西田幾多郎著『善の研究』(予定)

冒険はつづく!

ライタープロフィール

1995年、神奈川県川崎市生まれ。早稲田大学文化構想学部卒。都心のベンチャー企業勤務、栃木県・非電化工房での自給自足の修行を経て、2022年8月より檜原村地域おこし協力隊に着任。フリーミッション型の地域おこし協力隊として、移住情報の発信やイベント企画などを行う。副業で、ウェブメディアのライターや西多摩エリアの地域新聞の記者としても活動中。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?