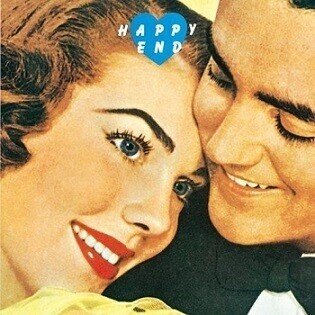

はっぴいえんど 「Happy End」 (1973)

バンド解散後に発表された米国録音のラストアルバム

日本ロック史上、多くの源流がここから始まったと言っても過言ではないグループ、はっぴいえんど。ご紹介されるアルバムの多くがファーストとセカンドなので、洋楽ファンの私としては敢えて本作をまずご紹介したいと思います。あ、あまりにも有名なバンドですので、メンバー紹介などする必要もないかなと。

当時の彼らは既に解散状態。1972年10月に大瀧さんがアメリカ旅行へ行くこととなり、話の流れから、ラストレコーディングしようって話になったらしい。解散には松本隆さんが一番怒っていたらしく、当然、彼は行きたくない…。で、最初は「ドラムだけ叩く、詞は書かない」と。ただ鈴木茂さんからは「詞が書けない」と事前に言われ、「じゃあ、茂の曲以外は詞は書かない」となったらしい。ところがアメリカに到着し、皆、本当に曲・詞をあまり用意しておらず…(笑)。最終的には大瀧さんの曲にも松本さん、詞を提供することに。

本作ではリトル・フィートのローウェル・ジョージやビル‣ペインが参加していますが、実は彼等、渡米するまでリトル・フィートを知らなかったらしいです。たまたまレコーディング場所にフィートが演奏していて、見学することに。その流れから参加を依頼したとのこと。また本作ではヴァン・ダイク・パークスの参加も有名ですが、彼もまた飛び入り参加となったらしい…。

アルバムトップは①「風来坊」。細野晴臣作詞作曲。曲のバックで終始鳴っているフレンチホルンが印象的。アルバムトップの曲にしては、あまりにもまったりしてしまいます(笑)。楽曲も詞も、いかにも細野さんらしい。寒々とした冬空を見ながらこの曲を聴くと、何だか達観した心境になっていきます。元ネタはディズニー映画「三匹の子ぶた」の挿入歌「狼なんか怖くない」(石野真子の曲ではありません)。

松本隆作詞、鈴木茂作曲の②「氷雨月のスケッチ」。鈴木さんらしいブルージーなナンバー。ラスカルズのバジー・フェイトンを意識した楽曲ですがが、確かにブルーアイドソウル的なグルーヴを感じさせます。ヴォーカルは鈴木さんですが、サビは大滝さん。後に小坂忠がアルバム「ほうろう」の中で、思いっきりブルージーなカバーを披露してますね。

④「無風状態」。これも細野さんの作品。グルーヴィーなベースと、縦横無尽に暴れまくるギターがカッコイイ。その割にアコギとドラムが淡々とプレイしているのが対照的。凄くユニークなアレンジです。ずっと後になって矢野顕子さんがピアノの弾き語り風にカバーしております。

超ファンキーな⑥「相合傘」。今も細野さんが歌っている名曲です。細野さんのソロデビューアルバム「HOSONO HOUSE」 (本作より発表は前ですが)のエンディングにも、この曲のインストバージョンが収録されていました。本作では細野さんが才能を思う存分発揮しておりますね。

大滝さんの作品の⑦「田舎道」。もともとはっぴいえんどって、バッファロー・スプリングフィールドからの影響が大きいバンドですが、こちらはポコなんかの当時のカントリーロックバンドっぽい楽曲ですね。大滝さん流のロックンロールといったところでしょうか。

引き続き大滝さんの作品の⑧「外はいい天気」。ノスタルジックというか、こうしたロッカバラード調の大滝作品が大好きです。後に大滝さんのソロに「ガラス壜の中の船」って名曲がありますが、その原曲ともいえる楽曲。あ、ちなみに「ガラス壜の中の船」って、(知らない方が多いと思いますが)菊池桃子のラジオ番組の挿入歌でした。菊池桃子はそんなに好きじゃなかったですが、なぜかこの番組の挿入歌だけは妙に印象的でした。

⑨「さよならアメリカ さよならニッポン」。ヴァン・ダイク・パークスとはっぴいえんどの共作であることは有名ですね。実はこのコラボ、別にこちらからオファーしたわけではなく、ミキサー担当の方がヴァン・ダイクと知人だったようで、日本の変なバンドがレコーディングしているという話を聞きつけて、ローウェル・ジョージと乱入してきたらしい(笑)。スタジオに来るなり、天皇論を延々と演説していった話とか…、やっぱり変な人だった(笑)。で、何か一緒にやろうということで、この曲が出来上がった…。ヴァン・ダイクがあれやこれやとピアノを弾きながら指示を的確に出していったらしく、それであっという間にこの曲が出来たということらしい。即興演奏ですね。

もう解散も決まっていたし、ある意味バラバラな状態のなかで、仕上げていった作品。でもこうして聴いてみると、やっぱり素晴らしい。本作というと、リトル・フィート、ヴァン・ダイク・パークスの共演作っていうイメージが強いのですが、実は偶然の賜物だったし、ローウェルとビルのプレイは、それほど目立っていない(というかそんなに参加していない)。それよりもはっぴいえんどというグループの個性が強かったということがよく分かる1枚でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?