宝石の色は壮大なイリュージョンのひとつなのか

一昨年の5月からまる2年間続けた「誕生石のはなし」。これを中断して数ヶ月になる。

この5月から「誕生石のはなし」も3年目に突入。まだとりあげていない誕生石がいくつかあるので続けていくつもりだけれど、ネタが尽きたら誕生石のリストから外れた内容を書いてしまうかもしれない。5月はエメラルドも翡翠もすでに書いたので、どうしたものか・・・じつはまだ考えてもいない。

2年目のまとめ記事では続けていくつもりだなんて書いた矢先なのに、中断してしまった。6月には翡翠産地の糸魚川にも行ったし、途中まで書いて下書きのまま眠らせているものもある。けど、いったん途切れると戻すのはむつかしいもので、べつに仕事ではないのだからと再開しないままだ。

その間、ミネラルショーで会ったかたや講演会を聴講してくださったかたから「noteを読んでます」との表明があった。もしかして期待してくださってる?急かされたわけでもないのに、しばらく滞らせて申し訳ない気持ちになってしまう。

それで、誕生石は2年間である程度はすでに書いているから、気が向いたときに時期にこだわらずに宝石にまつわることを書くことにしようか、などと考えている。

とは言え、再開の手始めはどうしようか。仕切り直しだから、ちょっと壮大な視点で改めて宝石学を眺めてみたい気がする。

さっき下書きのままになっているものがあると書いたけど、それは6月の誕生石でもあるアレキサンドライト。せっかくだから、その下書きに加筆する形でこのnoteを書くことにしよう。

◆

アレキサンドライトは、光源によって色が違って見えるカラーチェンジ(変色性)の代表だ。白色光の下ではブルーやグリーンの寒色、室内の白熱灯や蠟燭の光の下ではレッド寄りのパープルなどの暖色に見える。

アレキサンドライトはクリソベリルという鉱物のひとつ。誕生石シリーズの初回、エメラルドについて書いた折にすこし触れていた。

カラーチェンジが認められる石はクリソベリルのほかにもあるのだけれど、鑑別レポートで「照明によって色が違って見える」旨の追加コメントが入らないのは、少なくともわたしの所属機関ではアレキサンドライトだけ。変種名アレキサンドライトにはすでにカラーチェンジの意味合いが含まれているのがその理由だ。

アレキサンドライトが見つかったのは19世紀前半のロシア。昼にはエメラルド、夜にはルビーに見える世にも不思議な石があると皇帝に献上された。その日が皇太子アレクサンドル(のちの皇帝アレクサンドル2世)の12歳の誕生日だったことからアレキサンドライトと命名されたという。

カラーチェンジするものに商業名がつけられているケースはほかにもある。

カラーチェンジ・ダイアスポアがそれで、ダイアスポア自体はよくある鉱物だけど、透明でそれなりの大きさの結晶となるとコレクターズアイテムと言ってよいマイナーなものだ。

トルコ産のダイアスポアにカラーチェンジのものがあって、それがツァーライトとかズルタナイトと呼ばれている。淡いグリーンからピンクっぽい色合いに変わる。

ツァーライトというのは皇帝を意味するロシア語ツァーリに由来し、ズルタナイトはオスマン帝国のスルタン(皇帝に相当)をもじったもの。あきらかにロシア皇帝にまつわるアレキサンドライトを意識したネーミングだ。アレキサンドライトの影響力が想像できる。

独自の宝石名はないけれど、照明によって違う色に見えるものでカラーチェンジ◯◯と呼ばれる宝石はけっこうある。サファイア、スピネル、ガーネット、アンデシン、フローライトあたりはミネラルショーでよく見かける。合成石にもある。

しかしながら実際にはカラーチェンジするように見えてそう呼ばれない石もあることにはある。じつはカラーチェンジの判断は、多分に主観的な印象と市場の慣習に依っているのだ。

◇

周囲の光のせいで色が違って見える、と言うと錯覚(イリュージョン)がある。

何年か前にネットで話題になったドレスの色を思い出す。それはソーシャルメディアに投稿された写真のなかのドレスの配色が人によって違って見えるというもの。

その経緯とメカニズムについては以下の日経新聞の記事によくまとめてられているので紹介しておく。

冒頭のドレスの画像に戻ると、周囲の光のとらえ方次第で色の見え方が違ってくるのにお気づきだろうか?右上の光に注目してほしい。これを「後ろから強い光が当たっている」と判断した人は「ドレスが影になっているので実際にはもっと明るいはず」と考え、光をより明るく補正する。だから「白と金」に見える。逆に「手前からもしっかりした光が当たっている」と判断した人は「ドレスは実際にはもっと暗いはず」と考え、光をより暗く補正する。だからドレスが「青と黒」に見える。こうして色の見え方が大きく違ってくるわけ。ドレスの画像は、周囲の光がどちらにも判断できるほど実に「絶妙な色合い」に仕上がっているのだ。

周囲の光の当たり方を逆光と見るか、手前からの光と見るか。このドレスの例では、その周囲の光をどう認識するかの違いが色の認知に影響している。

カラーチェンジの宝石アレキサンドライトも、このドレスの写真と同様なのだろうか。

アレキサンドライト発見当初の「昼にはエメラルド、夜にはルビー」という形容にヒントがありそうだ。あまり多くの宝石が知られていなかった当時、研磨された透明な宝石の見え方として、赤っぽければルビー、緑っぽければエメラルドと認識するのは常識的だったことだろう。

カラーチェンジの場合、逆光かどうかではなく、周囲の光自体が異なる。宝石全体を照らす周囲の光の違いに起因して認識される色が違って見えるのだろうか。

試しに石の写真の背景をフォトショップで加工してみた。使った石はわたしのコレクションから無色に近いクォーツ。

背景色による錯覚では、無色に近いクォーツではさほど影響がなさそうに思える。まして実際のアレキサンドライトはかなり濃い色をしているから、周囲の色合いに引きずられるとは考えにくい。

日経の記事にあるような周囲の光による錯覚だけではエメラルド→ルビーほどの認知の差は起きなさそうだ。そもそもそれで説明できるのなら、薄めの色あいの石であればみんなカラーチェンジになってしまうことだろう。

もったいぶって錯覚の話に寄り道してしまったけれど、アレキサンドライトを含むある種の宝石について、石そのものに起因するカラーチェンジという現象はたしかに存在している。

◆

アレキサンドライトのカラーチェンジ、そのメカニズムは光の選択吸収と密接に関わっている。

可視光線と呼ばれる、わたしたちヒトが視覚的に認識できる波長の光(約400〜700ナノメートル)は、虹色に分解できる。可視光線のうち、短波長側から紫、青、緑、黄、橙、赤といった具合に、わたしたちの眼は特定の波長の光を異なる色として認識する。物質はそのうち特定の領域の光を吸収するから、吸収されずに透過したり反射したりする光が、その観察対象の「色」として認識される。

分光器(スペクトロスコープ)という便利な道具があって、可視光線を虹色に分解して視覚的に観察できる。宝石を透過した光に対してその分光器を使うと、どの領域が吸収されているのかがわかるので、鑑別の手かがりになる。下の図はそれを模式的に描いたもの。

アレキサンドライトは吸収されない領域(図の白い部分)が、赤〜橙と緑〜青の部分に同じように存在している。つまり、アレキサンドライトは暖色と寒色をあわせもっているのだ。

これが鍵で、白色光は実際青色の成分が多いため、ブルー〜グリーンが強く見え、白熱灯では橙〜赤色成分が強いために赤っぽく見える。光源の違い、すなわち周囲の光の違いで、アレキサンドライトのもつ暖色と寒色のどちらかが強調される。それでわたしたちは異なる色であるかのような印象を受けているのだ。

簡単に言うと、これがカラーチェンジのカラクリだ。

◇

もうひとつ補足しておくべきことがある。多色性だ。よくカラーチェンジと混同されるのだけど、これはまったくの別物。

鉱物結晶には、その分子配列が完全に対称なもの、対称軸が1つのもの、2つのものとがある。完全に対称なものは向きによる色の違いがなく、理論上、対称軸が1本のものは2色、2本のものは3色になる。

ダイヤモンドやスピネル、ガーネットは対称性の高い立方晶系(等軸晶系)。コランダム(ルビー、サファイア)、ベリル(エメラルド、アクアマリンなど)は1軸性、そしてクリソベリルすなわちアレキサンドライトは2軸性だ。

アレキサンドライトは多色性が顕著で、方向による色の違いがかなり明瞭に観察できる。2軸性なので3色がしっかり識別できることが多い。

実際はさまざまな研磨面で他の方向の光も反射されるため、研磨されたアレキサンドライトで見られる色は一様ではない。ブルー〜グリーンが主体でもどこかパープルがかった色が見えていて、複雑な色あいをしている。

選択吸収の度合いは方向によってちょっとずつ違うのだけど、研磨面での内部反射のおかげでどの方向に研磨されていても多かれ少なかれカラーチェンジにはなる。

何年か前に、わたしの同僚が合成アレキサンドライトを使って多色性とカラーチェンジの微妙な関係をあきらかにした(上に載せた吸収スペクトルの図はその研究成果から拝借)。

その研究によると、アレキサンドライトの選択吸収の原因となるクロムを理想的な濃度で含む結晶であっても、その向きによってはカラーチェンジがさほど顕著ではない。アレキサンドライトの研磨はじつによく考えられていたのだ。

◆

先日、とある宝石愛好家のかたから聞いた面白い話がある。

ヨーロッパの貴族のあいだで貞節な愛の証とされたサファイア。そのサファイアに、贈られた人が不貞をはたらくと色が変わってしまうものがあるのだという。

ロンドンのサウスケンジントン博物館(現ヴィクトリア&アルバート博物館)に収蔵されていたサファイアに、オルレアン公をはじめ様々な貴族に所有されてきたいわく付きのサファイアがあるらしい。彼らは愛人にその石を贈って、色が変わるかどうかで愛人の心中を探ったのだとか(愛人に贈っている時点でアンタはどうやねん!とツッコミたくなるけれど)。

これは、カラーチェンジが人気の昨今にあっても、そのカラーチェンジを嫌う人もいるというエピソードの延長で出てきた話。この逸話が、その人がカラーチェンジを嫌う理由だったかどうかはわからない。

カラーチェンジが前提のアレキサンドライトと違って、変わらないことが前提のサファイア。そのサファイアの色が変わることの意外性がこうした逸話を生むのだろう。

サファイアにも、クロムやバナジウムをある程度ふくむことで吸収スペクトルにふたつのピークができる。そうして異なる色相の透過領域をあわせ持っているところはアレキサンドライトと同じ。ただ、サファイアのカラーチェンジはアレキサンドライトのような明確なものではなくて、けっこう微妙だ(バイオレット→パープルなど)。

バナジウムを加えた合成サファイアはアレキサンドライトの模造石として流通してきた。いまも、鑑別の現場ではアレキサンドライトとして検査したものが合成のカラーチェンジ・サファイアだったということはたまにある。

◇

色の変化を心の変化と同一視する心理は、宝石になにかしら神秘的なもの(=マジックショー的なイリュージョンも?)が感じられていたからなのかもしれない。

カラーチェンジにまつわるあれこれはとてもイリュージョン的だ。

先に、ドレスの話つまり錯覚を引き合いにしてカラーチェンジのメカニズムを説明した。カラーチェンジは石自体の性質ではあるのだけど、照明による見え方の違いという点では、同じく光をトリックにしたマジックとも言える。

ロシアでアレキサンドライトが偶然に見つかったのは、夜に蝋燭の光のもとでその色を見てのこと。アレキサンドライトの発見以降、あらゆる宝石が光源を変えてその見え方が確認されたに違いない。そしてそれが分光学や結晶学の発展に寄与したのだと思うと、科学の発展しいては文明そのものがイリュージョン的なものとは切り離せない関係なのかもしれない。

そして多色性を考慮した研磨技術の妙。その技術もまたマジックショー的なイリュージョンと言える。

◆

ミネラルショーなどではよくカラーチェンジ◯◯とあるのだけど、典型的なアレキサンドライトではない限り、どうしても懐疑的になってしまう。カラーチェンジを期待したもののその鑑別結果は出なかったなどという話をしばしば耳にする。

鑑別する側のわたしは、いつも心のどこかでこれはもしかしたらカラーチェンジの石かもしれないと思っている。職場では決まった条件で判断しているけど、職場を離れればその基準は曖昧だ。

たまたま出先でカラーチェンジ確認用のライトを見つけた。よくルース屋さんの店頭に置かれているものとよく似ているけれど、まったく同じ製品なのかはわからない。世間と鑑別機関のズレがあるかも?そんなことを考えて、そのライトを買ってみた。

わたしの職場のカラー判定の条件は非公表なので詳細は言えないのだけど、このライトを職場の環境と比較したところ、目視ではとくに目立った差異は感じられなかった。このペンライトで代用しても概ね問題がないということになる。

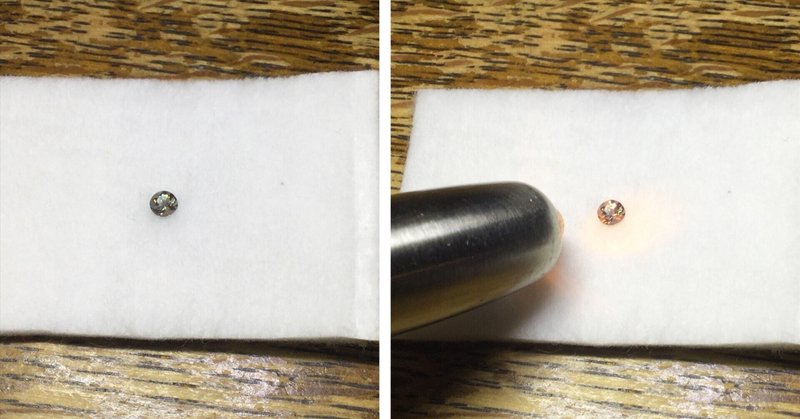

このnote前半のカラーチェンジ・アンデシンの画像(見出し画像も)で使っていたのはこのペンライト。ペンライトの開発者がカラーチェンジの検出を意図していたのかどうかは不明だけれど、その目的で売られ使われているものだ。

カラーチェンジの検出を意図されて開発されたとしたら、開発にカラーチェンジのメカニズムの知識は必須だ。それを知ったうえで道具を作ったり使ったりしているのは、なんともイリュージョンやマジックの連鎖のように思える。

石のなかの元素や格子欠陥が色を決めているという事実、インクルージョンや双晶によって起きる光学効果、そうした性質を知ったうえでの適切な研磨、処理、そして鑑別。カラーチェンジに限らず、宝石にまつわる何もかもがつながっている。

そんなことを考えていたら、なんだか世の中すべてが壮大なイリュージョンの一部でしかなく、宝石はそれを暴く道具のひとつのように思えてくる。これは自然の不思議をイリュージョンに置き換えているだけだけど、そう思うと宝石関連noteも書き進められそうな気がしてきた。

というわけで、強引な感じはするけど、宝石ネタ再開に際してのちょっと壮大な視点での仕切り直しはこれにておしまい。今後ともよろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?