第二種電気工事士 技能試験の練習方法について!

どーもー!

Yussa♪です!

今回は、12月に試験がある第二種電気工事士の技能試験対策について書いてみようかな、と思います!

私が昨年受験した時の練習方法です。

(なお、私はユーキャンの通信講座で学びましたが、おおよそ基本的な部分は他社さんの教材や動画も同じかなと思います!)

〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜

【練習スケジュール】

①9月ごろ→被覆剥き、のの字曲げ、ランプレセプタクルへの結線、また複線図など

各基本動作の練習

うちの現場に来てくださっていた年配の電工さんに「早めに練習始めといたほうがええぞ〜!」と勧められ、筆記試験のひと月前くらいから少しずつ始めました。

筆記試験の息抜きがてら、

また家事の合間にぼちぼち、

そんな感じでちょこちょこやっていました。

(なお、電線は数年前に同試験を受験した知人からいただいた電線のきれっぱしを使わせていただきました!本当に助かりました😭)

複線図は、会社の休憩時間など空いた時間にちまちまやっていました!

・10月以降→筆記試験が終わったあと、すぐ添削課題を二つ提出。

その後、13問の公式回路を毎週練習

ユーキャンの添削課題を二つ提出するところから、回路を組む練習は始まりました。

一つ目は、結構簡単な回路からでした🤔

2つ目は凡ミスを3つやらかして0点くらいましたw

その後の回路を組む練習は、ほぼ毎週土日に1〜2問、

直前の1〜2週間は毎晩一つは回路を組むようにしていたかな、と思います🤔

(3周近く練習したと思います)

【回路を早く正確に組むためのコツ】

会社の先輩が「明日暇だから、空き時間に技能教えてあげる」ということで練習を見ていてくださり、アドバイスをもらいました。

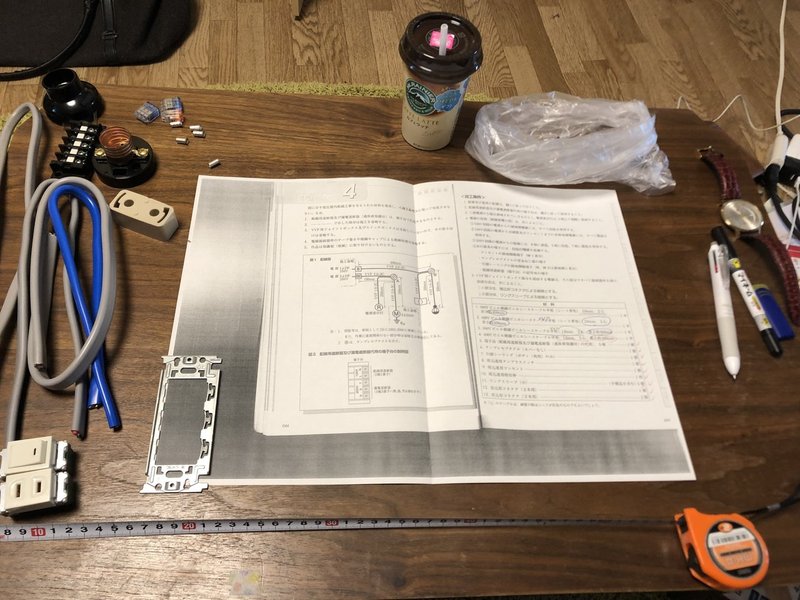

その時から、以下の手順で回路を組むようになりました。(写真参照)

①施工条件をよく読み、複線図を描く

②器具を、問題に書かれている条件の位置に全て配置する(器具の位置間違いや、リングスリーブと接続コネクタを逆にしてしまった、などのミスを防ぐ)

※画像ではリングスリーブなどは左上にまとめて置かれていますが、

この数回後?の練習から、それぞれの圧着箇所に置くように変更しました。

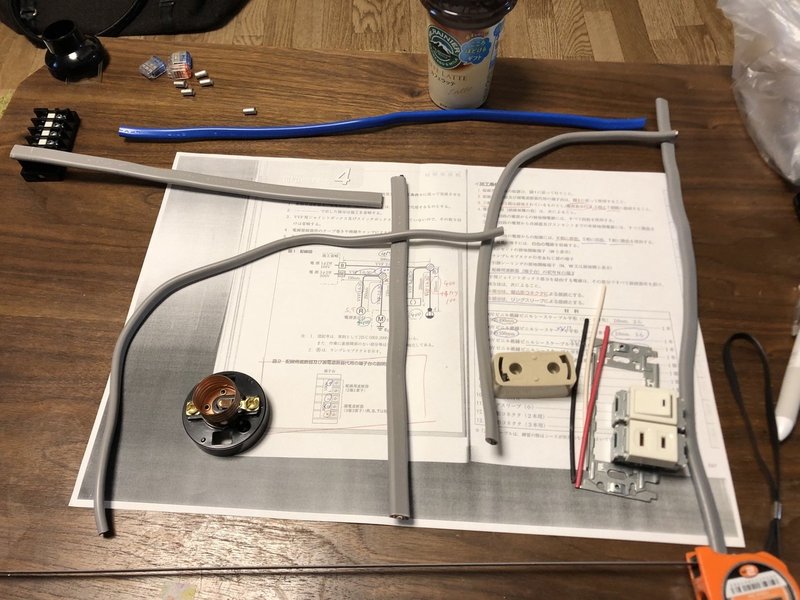

③ケーブルをまとめて切る。

→この時、切ったものはすぐ規定の場所に置く。

(切ってすぐ規定の場所に置かないと、どれがどこの電線かわからなくなってしまいます😭)

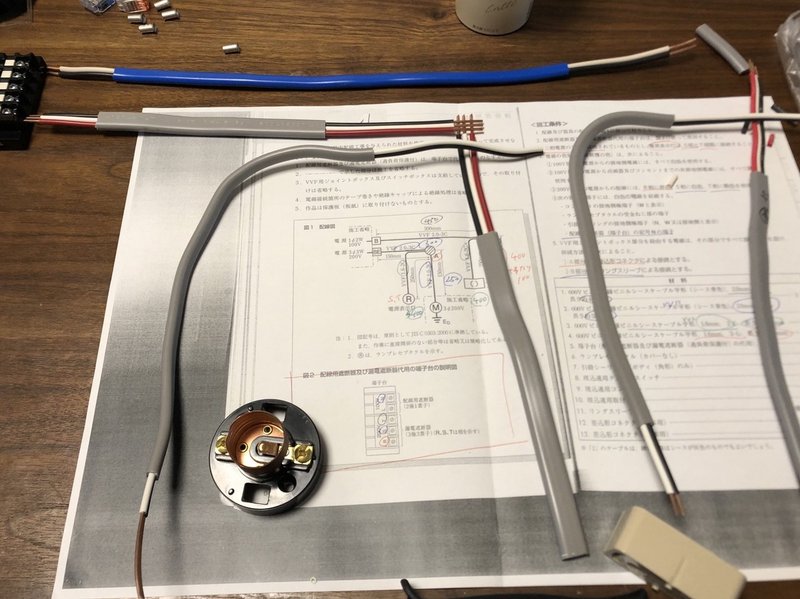

④ケーブルの被覆を全部剥く

⑤ケーブルと器具を結線する(ここだけ写真撮ってなかった😭)

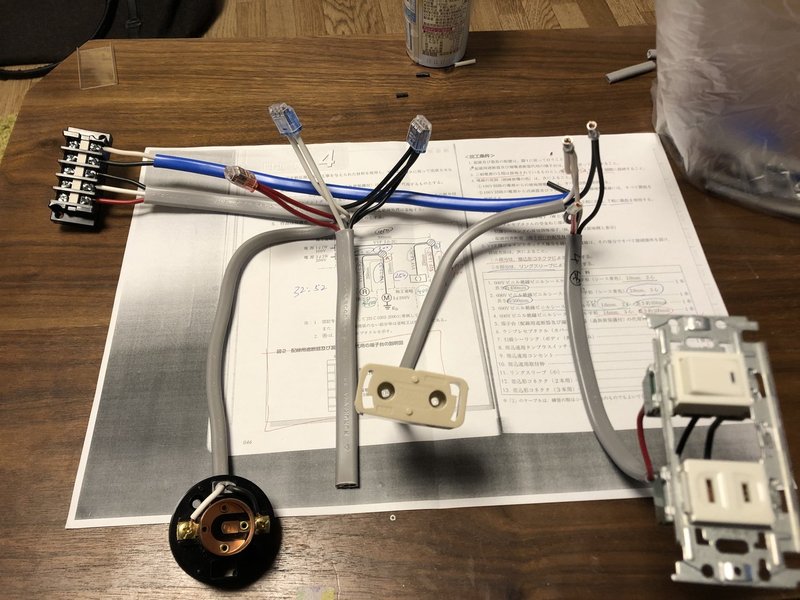

⑥ケーブル同士を結線する

ポイントは、

「同じ動作はまとめてやる!」というところです。

(多分、「現場でいつもそうやってるよ!」と突っ込まれるかもしれませんが、当時の私はそれがわかりませんでした🤣)

あとは、練習するとき毎回必ず時間を測っていました。

きちんと時間通りに組めているか?も確認できますし、

何より「昨日よりタイムが縮まった!」という、モチベーションアップにも繋がります✨

(これ、結構嬉しいです)

そして、配線同士の結線ですが、私は

①スイッチと器具、3路スイッチ間を繋ぐ(イのスイッチとイの器具を繋ぐ、

3路スイッチの1と1.3と3を繋ぐ、といった具合に)

②接地側の線(白線)同士、また非接地側電線(黒線)同士をつなぐ

というやり方で結線していました。

このやり方は「現場がわかる!電気工事入門」という本のP21〜P23に掲載されていたやり方ですが、最初に黒線同士、白線同士を繋ぐよりミスが少ないと思います。

(このやり方を真似するようになってから、複線図を描かなくても回路を組めるようになりました!

ただ、その分少し考えるので全体のスピード感としてはほとんど変わりませんでしたが、、、🤣笑笑)

長くなりましたが、これから受験される方の参考になれば幸いです!