第二種電気工事士 複線図の基本の描き方①

おはようございます!

今日は、第二種電気工事士の技能試験に欠かせない「複線図の描き方」について、お送りしていきます!

※なお、この内容はユーキャンの通信講座で学んだ後に、自分なりにポイントをまとめたものとなります。

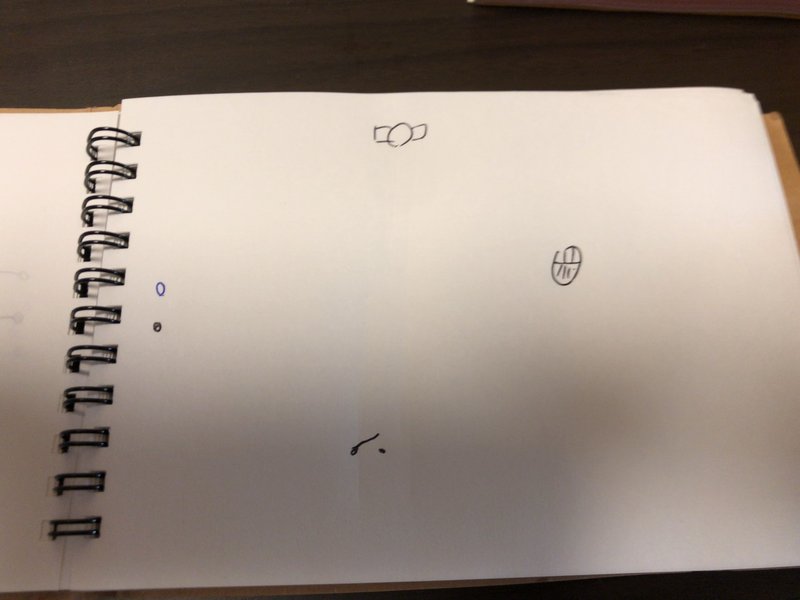

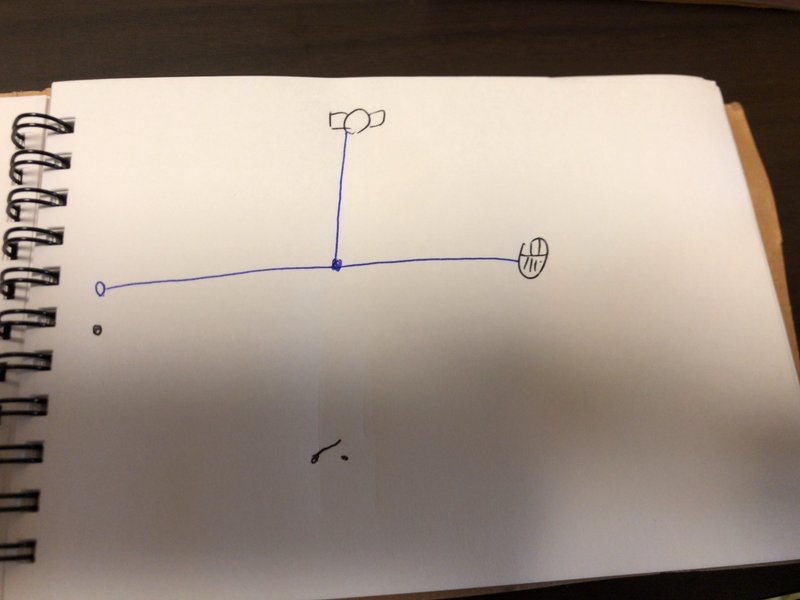

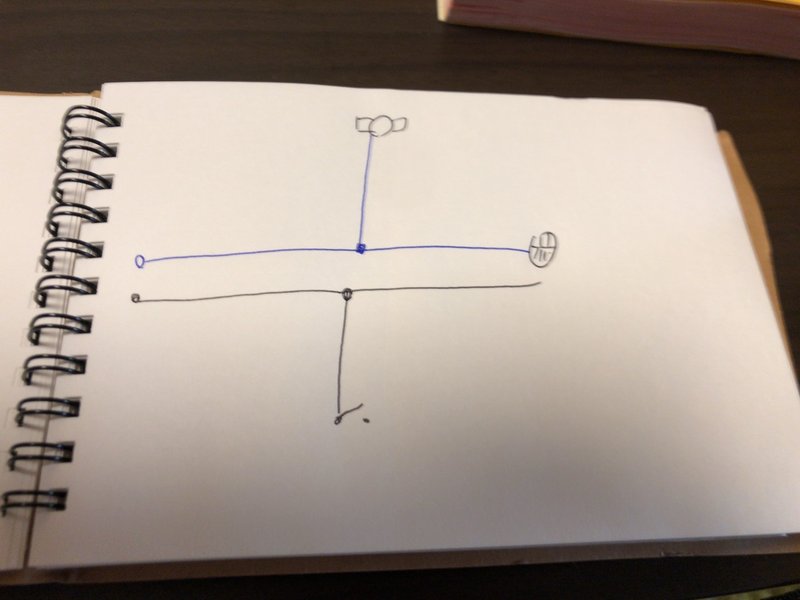

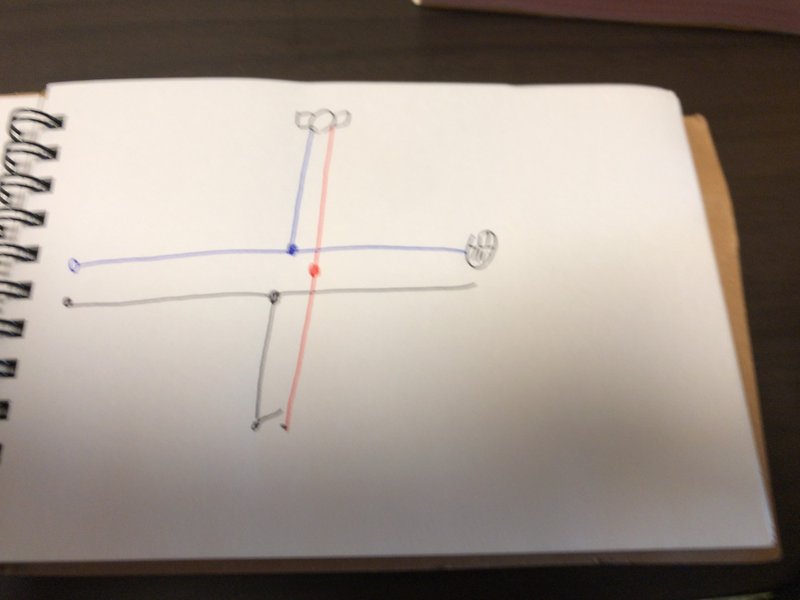

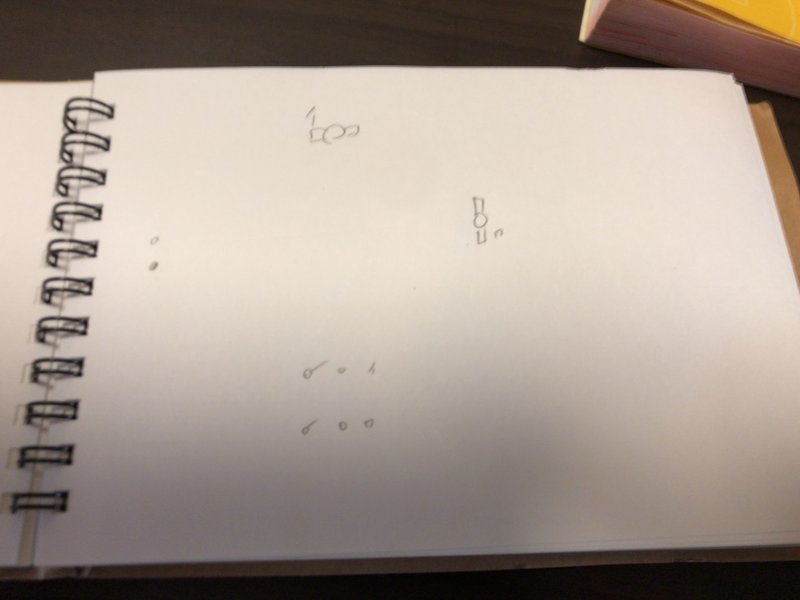

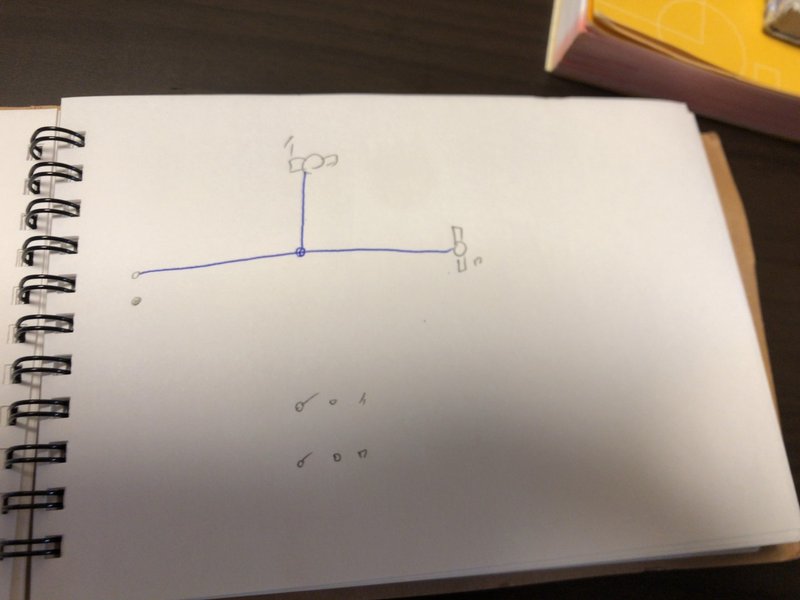

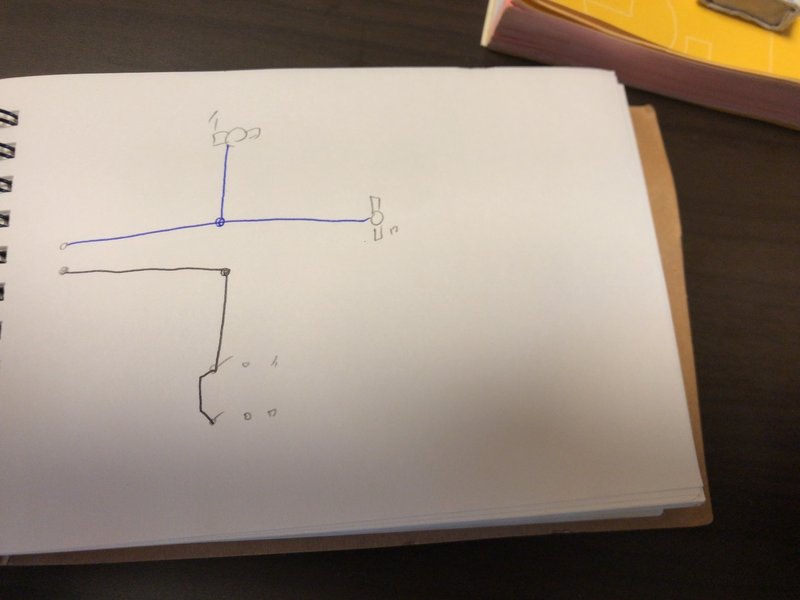

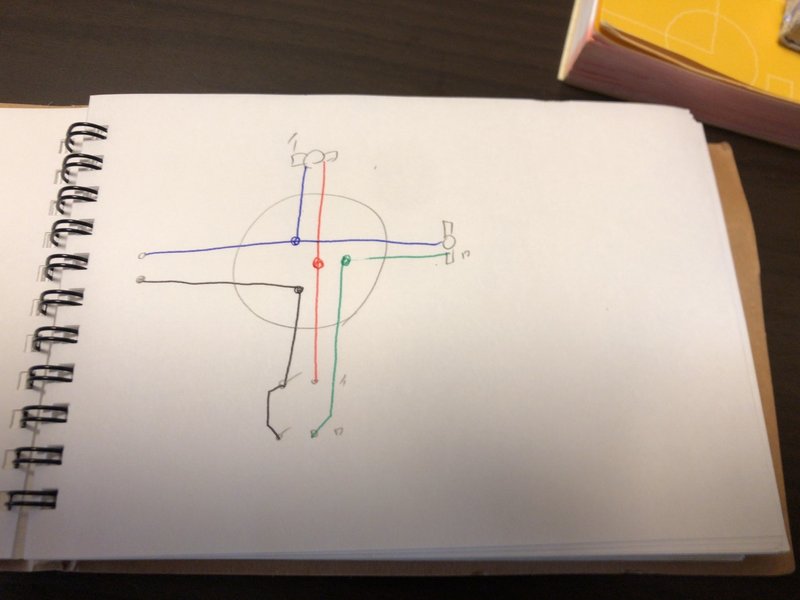

複線図の基本①器具が一つの場合

①器具を配置

②白線(接地側電線)を、負荷(照明器具)とコンセントにつなぐ

③黒線(非接地側)をスイッチとコンセントにつなぐ

④器具とスイッチをつなぐ(残っている色の線で)

(なお、この配線で使われる線は黒と白のみですが、わかりやすくするため赤も使いました)

基本の複線図②器具が2個ある場合

①器具配置は一緒。

②白線を照明とコンセントにつなぐ。

③黒線をスイッチとコンセントにつなぐ。

→上下に二つあるスイッチ(イ、ロのスイッチ)は、渡り線(電気の架け橋と思ってもらえれば!)繋げる。

(ロのスイッチは、イのスイッチから電気をもらうよー、ということ)

④それぞれの器具とスイッチをつなぐ

まとめ

・白線は、負荷(照明やランプレセプタクルなど。電気で動くやつ。)とコンセントにつなぐべし!!

・黒線は、スイッチとコンセントにつなぐべし!

・コンセントは、黒白両方とも電源から直つなぎ!

→プルスイッチのついた照明もそう!

(スイッチとか介さず、そこで完結するから)

次は、タイムスイッチなどのつなぎ方やパイロットランプの配線について書いていきます!