Lesson with Kano

どうも、初めまして。

FaBを大阪で約1年ほどやっている者です。

今回はBlitzでLLに指定されて使えなくなり、CCでもIyslanderがLLになった事でWizard界唯一の生き残りとなったKanoさんについて解説していこうと思います。

Kanoの基本的な使い方、対策に興味がある方は是非見ていって下さい。正直まだこのゲームに慣れてないので間違ってる部分があったら指摘お願いします。あと初noteです。

※基本ルール(主にスタック)についての説明は省いています、ご了承ください。

1.Kanoの基本

まずはKanoについて、知っておこう

Kanoの能力はインスタント起動で3リソースを払うとデッキトップを見て、それがアタックでないアクションならそれを追放しそのターン中インスタントとして使っていいというもの。

このガチャ能力を上手に使って勝利を収めるのがKanoの最も特徴的な部分です。使い勝手はかなり良く、アタックアクション以外のアクションならなんでもインスタントに化けるのでEnergy Portionなんかのアイテムもトップから置けちゃいますね。構築のほとんどがアーケンダメージを与える特殊なアクションで構成されているため、基本は起動すると何かが起こります。ハズレは微小ながらありますが、積極的に攻撃に絡めたい能力になっています。

そしてこれが武器

1ターンに1度インスタント起動で1リソースを払うことでアクションカードが次に与えるアーケンダメージを1点増やせる凄い杖。アーケンダメージを防ぐにはアーケンバリア(以後AB)と書かれている装備品の能力で1リソースにつき1点軽減できるようになっているのですが、基本的に相手のABの総数は3である事が多く3点のカードを4点にして青ピッチからAB3されたとしても1点を通せるこの杖は見た目以上の仕事をします。

このデッキのウィザードアクションはKano効果で追放してインスタントとして打たなくても、自分ターン中にアクションポイントを使ってカードを使用してアーケンダメージを与えることも出来ます。なのでKanoの基本的な動きとしては

・相手の攻撃を防ぐ→残ったカードで反撃

・相手の攻撃を防がない→自分ターンにKano効果を使ってたくさん魔法を打つ

・相手の攻撃を全ブロック

の3択を続けて、勝つためのコンボを戦いの中で揃えて勝つ事になります。どの行動が1番いいかを相手の出方を見てゲーム中常に考えながら手札を回すようにしましょう。でもブロック出来ないこと結構あります、カードの防御値低め。

これがKanoの基本戦闘スタイルになります、これを外れている行動は基本アドバンテージが少ないのでコンボ開始以外ではしないです。普通の戦い方に見えますがいずれもコンボが決まらないうちは相手ターンにKano効果を使わない事を厳守しています。これは相手ターンに攻撃してしまうと自分のターンの攻撃が弱くなっているからです。しかし時には相手ターンに起動して相手を怯えさせることも大事です、オプト効果等で上のカードが分かっている時はそのカードにABを使って貰って本来するはずだった最大値の攻撃を凌ぎます。

この誘いに乗ってこない相手はやりずらいですが、ABしなかった分ダメージがしっかり入っているはずなのでコンボの糧にしていきましょう。

サンプルデッキリストを載せておきます。基本に忠実な構築で、筆者のKanoのイメージ像です。

https://fabrary.net/decks/01HSY455K0SQYSFYCYN5SRCFP2

2.Kanoの主要カード達

お待たせしました、これより授業を開始します。

コンボ自体の説明の前に、コンボパーツである

三種の神器について説明させていただきます。

このデッキのエースカードであるLesson in Lava様です。効果はアーケン3点を与え、与えたダメージ数値以下のリソース数値を持つカードをデッキから探してトップに置けるいうもの。コンボルートを作る際に始点か終点を持ってこれます。このカードを打つことでトップを固定し更なる攻撃を叩き込める他、足りていないコンボパーツを探せるコンボ要員でもある最高のカードです。

では、2つ目の神器です。

効果は相手にこのターン与えたアーケンダメージをアーケンダメージとして与えるというもの。6点入ってたら6点、8点なら8点入るのでシンプルに総打点が倍になるのでコンボの終着点です。このカードを嫌がって対戦相手はアーケンダメージを防ぐことになります。これをコンボの最後に打って勝つのがこのデッキの理想ムーブなので手札かアーセナルに用意できているとフィニッシュしやすいですね。

では3つ目、最後の神器です。

こちらの神器は2種類存在していて、どちらもメイン効果はこのカードが与えたダメージ分次のアーケンダメージを増やすというもの。コンボの始点になるカードです。2リソースの方は4点でターン終了時までダメージ上昇が続きます、1リソースの方は3点で次のアクションだけの上昇ですが充分強いです。

※追記: Aether Wildfireのダメージ上昇は相手ターンに打った時だけです。最近試合中にこれを忘れていて恥ずかしい思いをしたので書いときます。

これらのパーツを1ターンに叩き込んで大ダメージを狙うのがオーソドックスな勝ち方になります。

そしてコンボを決める時に欠かせない装備品の存在についてもここで解説しておきます。

効果はインスタント起動で壊すと手札が1枚の時にトップから1枚引いて手札から好きなカードをトップに戻せるというもの。強いカードを1枚手札に持っていれば擬似的な確定ガチャを作れます。

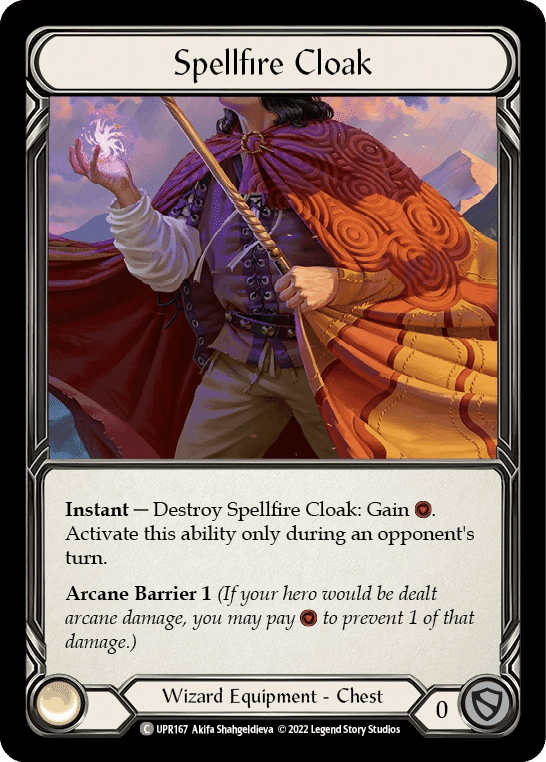

インスタント起動で壊すと1リソースが出ます。

手札がない時に1リソース出るThreadbare Tunicとの違いは微妙にありますが私はこっちが好きです。なのでこっちです(暴論)。

アーケンダメージをアクションカードで与える際に1リソース払うとその打点を1点増やせる、使ったターンの終わりに壊れるが壊れるまでは使い放題。杖と腕で1枚だけ2点増やせるのでコンボを決めるターンのAether Wildflare、Aether Flareに使ってとんでもダメージを叩き出そう。

インスタント起動で1リソース払って割ることで、次のアーセナルか手札のウィザードアクションをインスタントにすることが出来る足。アーセナルに伏せているコンボパーツをインスタントで打てるので、これを胴体の1リソースと合わせて起動することでコンボを始動させられます。

一通り装備を紹介しましたが、どれもコンボに絡めて強い能力になっているので相手のライフを0にするための助けにしていきましょう。

さて、この装備はいつ使うのかという話

基本的には

「相手が死ぬ瞬間」か「自分が死ぬ瞬間」

に使ってください。手札や装備を吐ききって相手のライフが3〜6ぐらいならあとはトップから火力引いたら勝ちのゲームなので概ねコンボ成功ですが、そうじゃない時は何も出来ないターンを1ターン過ごすことになり、悲しくなります。

ここからはそのコンボの解説です、Kanoにだけ許された理不尽ムーブを是非味わって下さい。

3.コンボについて

普段FaBをしていてKanoに負けた時のコンボダメージの印象が強く、ここだけ見たいってプレイヤーが多数いると思います、気合い入れて解説するのでよろしくお願いします。

3.1 基本的なコンボの決め方

コンボに必要な三種の神器を使う時です。

これはLesson in Lava, Blazing Aether, Aether Wildfire/Aether Flareの三種の事ですね、覚えていましたか?

神器の中でもLesson in Lavaは特別です。足りていないパーツを揃えることが出来る事はコンボを成立させる際に重要な要素ですので、手札に来た時やKanoガチャで当たった時は大事に使ってあげてください。

まずKanoでコンボする際に大事なのはカードが作る繋がりです。忍者のComboと違って最後に名称指定の攻撃をしているとかではなく、始点から終着点までしっかりと決められた行動を取ることが求められます。

まずは分かりやすい例から

相手のターンで相手が手札0浮きリソース0の時、この手札から何点出ると皆さんは考えますか?

正解は21点出ます、すご〜い。

手順解説

①青ピッチで足効果起動、アーセナルのBlazing Aetherを打つ(2リソース浮き)

②Blazing Aether解決前に青ピッチしてKano効果をスタック

③更にその上にKanoの効果をスタック

④この状態で手札1枚なので頭を起動してLesson in Lavaをトップに

⑤ここで③のKano効果を解決、Lesson in Lavaが追放されるので①の効果解決前にスタックして発動、3点を与える(1リソース浮き)

⑥Lesson in Lavaのヒット時効果によりAether Wildfireをトップに置いておく

⑦ここで②を解決、Aether Wildfireを追放して④の手札交換で手に入った1枚をピッチし、胴体のリソースで杖を起動した状態で打ちます。5点を与えて次のアーケンダメージを5点追加(手札交換で入ったカードが赤なら0リソース浮き)

⑧Blazing Aetherを解決、このターンに与えたダメージ8点とAether Wildfireの効果で5点上がっているので13点を与える

結果的に21点、④の手札交換で黄色か青が来れば⑦や⑧で腕の効果を使って更に打点が出せます。こちらのコンボは三種の神器全てを絡めた分かりやすく強い動きですが、ゲームはそう上手くはいきません。Lesson in Lavaをゲーム中ずっと待っていてはライフが削られるばかりで決める用意が出来なくなってしまいます。ではどうするのかというと、このような手札でもコンボを始められます。

先程のコンボ解説と同じように相手が手札0浮きリソース0だと仮定しましょう。アーセナルにあるAether Wildfireを胸の1リソースで足を使いインスタント化した後、杖起動のコストをOphidiaをピッチしてトップ二枚を操作した後に打つことでAether Wildfireの打点上昇を後の全てのアーケンダメージに与えることが出来るので、仮に上が0コス1点2枚で全てのダメージが通るのであれば杖と腕込みで6+8+8=22点のダメージを通せることになります。ちなみにこれはあくまでいい感じのトップだった時の話で、Aether Wildfireに腕を使ってしまうとトップのカードを打つためのリソースが足りない時があるので、ご注意下さい。

ここまでは相手の手札とリソースが0だと仮定して話を進めてきましたが、実際の試合中はもっとシビアなリソース管理を相手がして来ることは容易に想像できます。対戦相手もABをつかってこちらのリーサルダメージを減らしてきます。今度は相手の手札が残り1枚、AB総数が3、浮きリソースが0だった時にコンボ解説の最初に例として出したハンドをどう処理するか考えていきましょう。

3.2 そのコンボは決まる?決まらない?

先程のハンドです。今回の仮想敵は手札1枚(アーセナルなし)、AB3、浮きリソース0とします。最初のコンボとやることは同じですが、止められたくない攻撃を意識しないと途中でコンボが終わってしまうかも。

Lesson in Lavaは当たらないとトップにカードを置けないので必ず当てたいです。なのでAether Wildfireの打点を上げて打つために足を起動して

スタートしていた部分を、杖を起動してスタートしてみましょう。すると、Lesson in Lavaは杖の打点追加で4点になっているので、対戦相手はAB3で青をピッチしたとしても1点が通ってしまう状況になります。対戦相手は控えているAether Wildfireのような打点追加をもつアーケンダメージを警戒して、ここにABを使わずにスルーする

プレイを選びます。そして4点を与えた後にトップにAether Wildfireを仕込みケーノ効果で追放、4点のダメージを与えようとしますが相手のAB3で1点にされる事が予想されます。最後のBlazing Aetherの点数は4+1+1の6点、トータルで11点が入ります。

つまりこの手札は、相手のライフが11以下で相手の手札が1枚AB3ならリーサルを取れる手札だという事です。このコンボはLesson in Lavaが通っているから成立しています。Lesson in Lavaを誤って3点で打ってしまうと対戦相手はそこさえ止めてしまえばコンボが成立しないと判断しAB3を使いこちらのコンボを止めてきます。Kano対策は青ピッチを1枚抱えておけと言われる理由も、こういったコンボの繋がりを緩和できるからです。

ここまでの解説でKanoが仕掛けるコンボの繋がりがやんわりと見えてきたでしょうか。簡単な例でコンボを紹介しましたが実際の対戦中は多種多様なコンボルートがあります。大事なのは始点になるカードと終点になるカードがあるかを意識することです。自分が始点・終点になるカードを持っているかさえ知っていれば、その時出来るコンボまでたどり着きやすくなると思います。この項目で覚えるべき要点をまとめると

・Kanoのコンボパーツはそれぞれに役割がある

・軽減する攻撃はAether Wildfire/Aether Flareなので、対戦相手はABをそこに使用するとダメージを緩和できる。

・リーサルダメージはある程度予想して動く

という事です。

ここまでがコンボの話。これだけコンボの話をしていますが、CCで20〜24点のコンボをしたとしても相手のライフが40基準なので削りきれないことが多いです。そしてこの20〜24点ぐらい出るという感覚はKanoと対戦している相手が常に意識している事で、相手は自分のライフが20〜25を下回るまではアグロ気味に動いてくる事でしょう。ここで必要になってくる技術がFaBの基礎的な戦闘のコツになってきます。

4.ゲーム展開について

Kanoは装備品の防御値がない上に自身のライフが基礎値の40から10引かれた30からスタートするという重すぎるデメリットを背負ってゲームを進めることになります。CCにおけるこのライフ差は致命的で、相手のアグロプランを受け切ることはほぼ不可能ですしこちらのデッキ切れを目指すファティーグデッキやコントロールデッキに対しても小出しの火力でライフを削られながらABで防がれ続けてこちらの赤いカードが無くなるのが常です。こちらの攻撃をABしながらミッドレンジに戦ってくる相手はライフを削りやすいですが、リーサル圏内になると守りの姿勢を固めてくるのでそこからが厳しいです。このデッキいいとこ無さすぎでは?

Kanoは勝ち筋が決まっている分、他のヒーローに比べてブロックの選択肢が少なく勝つためには手札のぶつけ合いをしっかりと制していかなければなりません。負けてしまった試合をよく振り返り、ブロックの余地があったかを考えることで次からのプレイに選択肢が出てくると思います。

ではどうやって勝つ展開に持っていくかと言うと相手の勝ち方に合わせてKano側の戦い方を変えます。あまり器用なブロックができるデッキではありませんが、それでも相手ライフを削り切るためにやれることはあります。

ここからは各対戦相手のスタイルに合わせてKano側が取れる行動を紹介します。最初に紹介したサンプルデッキリストをイメージしながら話を進めるので見返して貰えますと幸いです。

4.1 対アグロデッキ

アグロデッキに対しての勝ち方は2択あります。

A.相手の攻撃を最初から受け続けて2〜3ターンの間に来る手札を自分の攻撃に使い切り、コンボをしてライフを削り切る。

B.自分のライフが限界になるまでブロックして、小出しの火力を道中に絡めて相手のライフをコンボで削る。

AとBが共通している考え方として「Kanoのライフが削れる方が早い」という考えがあります。お互いにライフを削りきる事を目標にはしていますが、Kano側が40という膨大なライフ量を削るには準備が必要になってきます。それが手札を全て攻撃に回す積極的なプレイで準備するのか、機を待つ事で準備するかの違いです。どちらの方がいいかは対戦しているヒーローによるので上手くいく方を模索して見てください。

4.2 対ミッドレンジデッキ

Kano側が苦戦を強いられるマッチです。こちらの火力を的確に止めながら相手に火力を出されると、思ったようにダメージが入らない+こちらのライフは厳しくなるという結果が待っています。更に相手も手札を1〜2枚残してくるのでコンボもそう上手くは決まりません。

ミッドレンジデッキを相手取る時に大事なのは「攻撃の手を緩めない」事です。ABという特殊な防御方法によってアーケンダメージを防いでいるので相手が防御した分、相手が攻撃に使えるリソースを減らせていて攻撃が緩くなります。これは通常のFaBの戦闘と異なり、リソースでダメージを防いでいる分次に取れるアクションを確実に制限しています。なのでこちらが攻撃をアーケンで6点与えて対戦相手がABで6点防いでいれば6リソース分相手の行動を制限できています。手札を使わせられるような攻撃をどんどん打って、時間をかけてライフを削っていくゲームしていきましょう。

4.3 対コントロール、ファティーグデッキ

めちゃくちゃ辛い戦いを強いられます。

なぜならこのデッキはどんな相手でも相手が攻撃せずに全ての攻撃をABし続けると、相手ターン中のKanoガチャに成功してかつ相手の手札が赤い場合というシチュエーションが何回も来る時以外は相手のライフを0にする前にこちらの赤いカードが尽きて、こちらの攻撃手段が無くなり負けてしまうからです。

これで終わらせてもいいんですがワンチャンス作る方法を記載しておきます。

それは自分ターンに6点以上のアーケンダメージを作り続けて、相手に手札を減らすかライフで受けるかの択を作らせる事です。その後、相手のターンにKanoを起動して運良く相手の手札に赤しか残っていないなどのアーケンダメージを多く防ぐ手段がないターンに少しずつライフを削っていく事で、勝利を目指します。なお目指すのが6点である理由はAB3×2回の青ピッチ2枚分だからです。

デッキの半分ぐらいが青ピッチで構成されている、または特殊な防御手段があるであろうこの類の相手はKanoの強みが活かせません。そもそも

このデッキは不利なマッチばかりです、CC

というフォーマットとの相性が悪いです。イベントや大会で不利対面に当たって何も出来ずに勝てないなんてのはザラにあります。では、このデッキはどんな要因で勝っているのかについて次は解説していきます。

おまけ:Kanoミラーについて

Alluvion ConstellasとWaning Moonを装備。

あとはコンボを無理に決めるような戦い方をせず青いカードを1枚〜2枚常に抱えて殴りあっていきましょう。コンボのタイミングについては、相手のコンボの終点にこちらのコンボの始点をスタッして合わせられると勝てます。自分からコンボしたら余っ程自信ないと負けちゃう。

5. Kanoはなぜ勝てるのか

ここまでの解説を見ていくと、この答えはすぐに出ます。それは相手が知らないという事、つまり対面知識不足の相手がいるという事です。大会に出る全員がKanoの知識を充分に持っていれば勝率はとても厳しいものになるでしょう。メジャーな強いデッキではありませんし、対戦相手もサイドボードのKano対策は必要分こそ入れていますが、Tier1デッキ等に向ける意識と比べると薄めの意識だと思います。Kanoの対戦相手はサイドボードにAB装備を入れる以外にもOasis ReptiteやSteadfastのようなダメージ軽減札をサイドインすることでクリティカルな対策をしています。それらはいずれもKanoという相手がいる事を知っていて入れている札なので効力は高いのですが、どんなゲームをすれば勝てるのかを実際に経験していないor勝った理由が分かっていない相手が多いということです。

それでもトーナメントシーンでKanoが少数ながら勝ち上がれるのは、使い手と対戦相手のプレイ勝負を研究した賜物と言えます。こちらの戦い方を知られていても、Kanoはデッキトップから様々な択を掴み取る事ができますからね。掴み取った先にある結果を沢山知ることがKanoを上達しているという事になると筆者は考えています。それらを全て解説することは筆者の実力では出来ないので皆さん自身の手で模索して下さい。

6.最後に

いかがでしたでしょうか。ここまでのKanoの話がどこまでCCを遊ぶ上で役に立つかは定かではありませんが、読者の皆様が疑問に思っている部分に少しでも答えられていたら幸いです。

それではまたどこかの大会でお会いしましょう。

その時はKayoを握って待っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?