ヨガスートラ「八支則」をライフスタイルに取り入れる

「八支則」とは

「八支則」とは、ヨガの経典「ヨガスートラ」に載っているヨガ哲学の基本的な教えです。

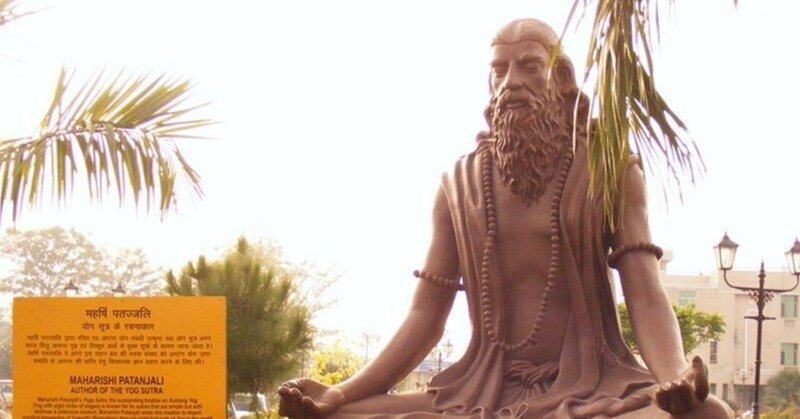

2000~2500年前に聖者パタンジャリによって記されたと言われています。

文字通り、8つの教えが書かれているのですが、そのひとつひとつが人間の生活に密接する概念で、一見当たり前の内容ではありますが、日常生活で忘れがちなとても大切な教えとなっています。

学校でも、短編版ヨガスートラが配られて、哲学の先生が「必ず読め」と言っていました。

「八支則」は、以下8つの教えがあります。

1~6は個人の行動に対する教えで、7,8は行動の結果として個人が達する状態を指します。

ヤマ Yama(禁戒):社会的なルールを守ること。

ニヤマ Niyama(勧戒):個人的なルールを守ること。

アーサナ Asana(坐法):ヨガのポーズを通じて、精神を集中させること。

プラーナヤーマ Pranayama(調気):呼吸法を通じて、身体のエネルギーを整えること。

プラーティヤハーラ Pratyahara(制感):自分の内側に意識を向けること。

ダーラナー Dharana(集中):意識をひとつに集中させること。

ディヤーナ Dhyana(瞑想):心が動揺することなく揺るぎのなくなった状態になること。

サマーディ Samadhi(三昧):執着や欲もない状態になること。悟り。

八支則の教えは概念的であるため、ひとつひとつを自分の生活や行動に置き換えて自分専用の定義を作る必要があります。

当記事では、ヨガ哲学の授業で学んだ八支則について、実体験や経験をもとに解説してみました。

どれも秩序を保って規則正しい生活を送るために必要な要素なので、是非自分の言葉で解釈して、ライフスタイルに取り入れてみてください。

解説

ヤマ Yama と ニヤマ Niyamaは、それぞれ5つの要素があります。

どれも日常生活と密接に関わる行動で、ヤマ Yamaは「社会的なルールを守ること(自制)」、ニヤマ Niyamaは「個人的なルールを守ること(順守)」を意味します。

①ヤマ Yama(禁戒)

アヒンサ Ahimsa(非暴力、不殺生)

サティヤ Satya(嘘をつかない)

アスティヤ Asteya(不盗)

ブラフマチャリヤ Brahmacharya(禁欲)

アパリグラハ Aparigraha(不貪)

<ちょこっと解説>

ヤマ Yamaに定義されているアヒンサ Ahimsa(非暴力)は、他人に暴力を振るわないことはもちろんですが、自分に暴力を振るわないことも該当します。

例えば、ヨガのポーズをとるときに、肩や背中がめちゃくちゃ痛い!と感じる場合は、自分に対するアヒンサ Ahimsa(非暴力)に該当するので、ポーズをやめる必要があります。

ヨガのポーズをとるときに、インストラクターが執拗に身体をプッシュしたり、相手ができないポーズをとらせることはもちろんアヒンサ Ahimsa(非暴力)に反することになりますが、同時に自分ができないと感じているポーズを自らやってしまうこともアヒンサ Ahimsa(非暴力)に反します。

痛みには、「解剖学的痛み」と「生理学的痛み」があります。

「解剖学的痛み」は、身体の構造が原因で発生する痛みで、生まれつきの手足の長さ・骨の形が影響して、ヨガのポーズをとるときに痛みが発生します。「解剖学的痛み」の場合は、ヨガのポーズをとらないほうがいいです。

「生理学的痛み」は、身体の機能が原因で発生する痛みで、姿勢が悪く猫背になり背骨が曲がることが影響して、同じくヨガのポーズをとるときに痛みが発生します。「生理学的痛み」の場合は、ヨガのポーズをとることで痛みが改善されることが期待できるので、段階的に難易度の低いポーズからバリエーションを持たせてポーズをとる必要があります。

いずれにしても、痛みの種類を理解し、アヒンサ Ahimsa(非暴力)を守れるように意識することが大切です。

② ニヤマ Niyama(勧戒)

シャウチャ Saucha(清浄)

サントーシャ Santosha(足るを知る)

タパス Tapas(苦行)

スヴァディアーヤ Svadhyaya(学習、向上心)

イーシュワラ・プラニダーナ Ishvarapranidhana(信仰)

<ちょこっと解説>

ニヤマ Niyamaに定義されているシャウチャ Saucha(清浄)は、毎日の歯磨きやお風呂に該当します。

哲学の先生(インド人)は、毎朝起きてすぐにトイレに行って、歯磨きをして、舌磨きをして、鼻うがいをして、シャワーを浴びるのがルーティンと言っていました。

日本人は夜にお風呂に入る人が多いと思いますが、インドでは朝にシャワーを浴びることで自分自身を清めてから1日を過ごす人が多いようです。

ニヤマ Niyamaで自分自身の身体をきれいにしてから、次のステップであるアーサナ、プラーナヤーマを実践する必要があるので、土台を整える意味でもとても大切な教えだと思います。

③ アーサナ Asana(坐法)

<ちょこっと解説>

アーサナ Asanaという言葉は聞いたことがある人が多いと思います。

アーサナはサンスクリット語で「姿勢(Posture)」の意味で、ヨガのアサーナというと、ヨガで行うポーズを指します。

ヨガ=ポーズと思っている人が多いと思いますが、「ヨガ」という言葉は、アサーナ(ポーズ)やプラーナヤーマ(呼吸法)といった様々な練習を積むことで得られる、精神の安定や心身を鍛える修行を意味します。

ダイエットやエクササイズ目的で行われている「ヨガ」は、ヨガ哲学でいうところのほんの1ページにすぎず、一般的にはアサーナのみを指していることが多いです。

(インドの先生曰く、アメリカ・ヨーロッパ・日本で広く行われているヨガはヨガではなく、エクササイズ目的のエンターテインメント。とのこと)

④ プラーナヤーマ Pranayama(調気)

<ちょこっと解説>

プラーナヤーマ Pranayamaは、サンスクリット語の「Prana(プラーナ)」と「Ayama(アーヤーマ)」という2つの語から成り立っていて、プラーナは「氣・エネルギー」、アーヤーマは「制御する・拡張する」という意味があります。

小さい時に「緊張しているときは深呼吸する」と教えられたように、呼吸には心と身体を落ち着かせる機能があります。

仕事に集中していたり、時間に追われて急いでいるときは、呼吸が浅くなりがちです。呼吸が浅くなると、すぐにイライラしたり、感情的になりやすかったりします。

プラーナヤーマ Pranayamaの教えとしては、生活の中で定期的に自分の呼吸を観察し、浅くなっている場合はそれをコントロールすること、コントロールできるように自分自身の心を整えておくことが大切、ということです。

⑤ プラーティヤハーラ Pratyahara(制感)

<ちょこっと解説>

プラーティヤハーラ Pratyaharaはサンスクリット語で「感覚を内側に向けること」を意味します。

英語では「withdrawal of the senses」といい、感覚を引っ込めることです。

アーサナ・プラーナヤーマで身体と呼吸を整え、プラーティヤハーラで感覚を自分に向けます。

例えば、ヨガのクラスでは、鏡の前にインストラクターがいて、その人のコマンドを聞いてアサーナ(ポーズ)をとります。

集団クラスであれば、周りには20-30人の人がいて、ポーズがうまい人、下手な人など様々です。

「隣の人と手がぶつかりそう」とか「前の人、動かす手を左右間違えてる・・・」とか、頭で色々考えながらポーズをとっている人も多いのではないでしょうか。

これは、感覚や外側に向いている状態です。

プラーティヤハーラ Pratyaharaを習得し感覚を内側に向けることができると、周りの雑念や喧噪からシャットアウトされ、アーサナの効果をより一層高めることができます。

⑥ ダーラナー Dharana(集中)

<ちょこっと解説>

ダーラナー Dharanaとは、特定の対象にのみ意識を向けることです。

やり方は様々で、マントラを唱えることで集中力を鍛えたり、座禅を組むことに集中することもできます。

アーサナ・プラーナヤーマで身体と呼吸を整え、プラーティヤハーラで感覚を自分に向け、ダーラナーで集中力を鍛える。

冒頭で「1~6は個人の行動に対する教えで、7,8は行動の結果として個人が達する状態を指す」と記載しましたが、個人の行動に対する最後の教えを自分のものにできれば、その後の瞑想や悟りにつながることができます。

⑦ ディヤーナ Dhyana(瞑想)

<ちょこっと解説>

7からは、行動の結果として個人が達成する状態となります。

ディヤーナ Dhyanaは心が動揺することなく揺るぎのなくなった状態になることで、外部からの妨げを意識せずに内側に存在する自分にのみ意識を向けることです。

私は大学生の時に「ヴィッパッサナー」という瞑想法の合宿に参加しました。10日間、言葉を発することやアイコンタクトをすることなど様々な禁止事項があり、ひたすら座禅を組み、瞑想を続けたのでした。

正直、開始から数日間は長時間座禅を組むことにイライラしたり、今頃家族や友達は何してるのかなーとか外界のことを考えたりしていました。

しかし、だんだんと瞑想になれてくると、自分の呼吸の音に気付けたり、食べたものが身体のどこを通って消化されていくのかが分かるようになりました。

何が言いたいかというと、瞑想は座り方や呼吸法などある程度決まった「やり方(How)」は存在しますが、「瞑想とは何か。瞑想をすると何が得られるか(What)」は、正しい準備を行い、正しい順序、正しい状態で瞑想した人にしか分からない、説明ができないものだということです。

千葉で経験したヴィッパッサナー瞑想は「自分を観察する」という考えと感覚を身に付けることができたとても良い経験でした。

全然怪しい感じではないので、自分と向き合う時間を作りたい!という方には是非おすすめしたいです。

(ただし、10日間スマホも触れないなど制約は多いので注意)

⑧ サマーディ Samadhi(三昧)

<ちょこっと解説>

サマーディ Samadhiは、執着や欲もない状態になることで、人間の意識と神の意識がひとつになるような恍惚状態を指します。

深い瞑想を続けると身体が軽く感じるようになり、身体が空と一体化したような感覚に包まれます。

ディヤーナ Dhyanaで解説した通り、瞑想状態は個人によって異なりますし、言語化するとなかなかスピリチュアルな感じになるので難しいのですが、私は意識がある睡眠状態に近いのかなと思っています。

八支則の素晴らしいところは、各教えが抽象的で、その解釈によって誰にとっても従うべき教えになることです。

八支則の最終地点であるサマーディ Samadhiの定義も自分自身で決めてそれに向けた練習を重ねることが大切です。

まとめ

「ヨガスートラ」は4‐5世紀ごろに作られたヨガの教えです。

「ヨガ」とは「Wisdom(知恵)」である。

八支則に記された教えを理解し、自分の言葉で定義し、ライフスタイルに取り入れることで、ヨガの最終目的である悟りに少しでも近づくことができるでしょう。

悟りと聞くと大げさな感じがしますが、この八支則を意識することで自律することができ、自己成長や自分磨きにつながるはずです。

私もこのNoteを定期的に見返して、今の自分がどのくらい自分自身を理解できているのか、「Wisdom(知恵)」があるのか、を観察したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?