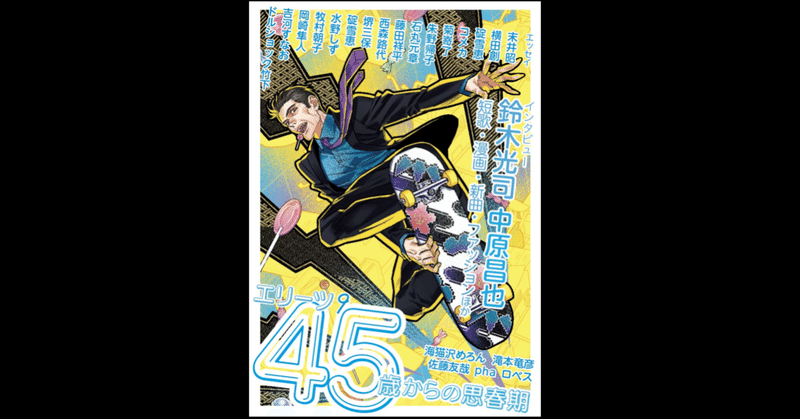

文章を書くことだけが文学じゃないね 文学フリマ東京38 『エリーツ9 45歳からの思春期』エッセイ寄稿のおしらせ

文学フリマという催しがあります。

なんなのかというと、自分が文学だと信じるものを自分の手で作って売る人たちが集まっているフリマです。

わたし(37歳・文筆業11年生)は行ったことないんだけど、わたしの身の回りの、ホネのある作家さんや詩人さんが軒並み出ている。今回で全国通算91回目になる歴史あるイベントらしい。2000を越えるブースが出るそうです。

入るのに1000円かかる。けど、書店・出版社・印刷会社といった企業、はたまた、自分の好きな海外文学をすごい熱量で翻訳する人たち・自分の好きな何かを徹底的に研究し尽くす人たち・豆本やブックカバーや紙もの雑貨を作る人たち、などなど、さまざまな団体および個人がやりにやりあげている5時間なので、ぜひぜひ、ね、日曜の東京に行けない人も1000円払うのがむずかしい人も、カタログだけでも見てみたら面白いと思います。カタログはインターネットでタダで見られるよ。

すっごいや、インターネット!だ〜いすち!

わたしがなぜここで文学フリマの話をしているかというと、「45歳からの思春期」という魅力的なテーマを扱った一冊にエッセイを寄稿しまして、ぜひみなさんと考えたいからです。だって、ねえ、「45歳からの思春期」ですよ。そんな、中年で中途半端に権力持っちゃってるからクソガキ気分で好き放題しちゃうとマジで怪獣それもただただ自分のデカさを自覚せずに無邪気に暴れ回って街をキャッキャと破壊する怪獣みたいになりかねないので気をつけなければいけないんだけどでもやりたいやつに。

しかも、エリーツに。

佐藤友哉・滝本竜彦・pha・海猫沢めろん・ロベス(敬称略)という、現役作家4人と編集者1人が集まってイベントや曲づくりや雑誌づくりをやっている文学系ロックバンド、エリーツに。

バンドやってる作家って好きなんですよ。

・権威主義に堕ちにくい。

・インディーズ精神を忘れないでいられる。

なんていうか、きちんと野良になれそうな感じがしませんか。仮になんらかの理由で商業出版システムがしばらく機能しなくなったとしても、路上でやれそうな野性、流浪できそうな野良感がある作家ばかりなんですよバンドマン作家って。

そういうわけでわたしはエリーツが好きです。

今回の「エリーツ9 45歳からの思春期」のヤバポイントを解説させてください。

【#文学フリマ東京38】で販売する作品です!!

— エリーツ@文学フリマ東京Z-23〜24 (@TheElites16) May 6, 2024

作家:佐藤友哉・滝本竜彦・pha・海猫沢めろん・ロベスの合同サークル「エリーツ」(ブースZ23-24)。

🕙5/19(日) 12:00〜17:00 開催

📷東京流通センター

📷チケット→https://t.co/QDk23HSths

📷情報→ https://t.co/kpMmjuahbv pic.twitter.com/67Y1ZJBHHr

まず、わかりやすいところで言えば、

DTPがやばい。

DTPとは何か。「デスクトップ・パブリッシング」つまり「机上印刷」の略だそうです。じゃあDPじゃねえのかよって思うけど話が逸れたな。要するに、どんなふうに文字やイラストを置いて、どんなふうに誌面をデザインするかってことね、そのセンスが、やばい。

「本」ってさ、なんか「縦書きの活字が等間隔で並んでるな〜〜」感あるじゃん? 破壊しにきてるからねそれを。いや、破壊しにきてるんじゃなくて、「結果として破壊されてる」のかもしれない。それぞれの寄稿者からの、それぞれの文章の、それぞれのカラーを最大限に引き出す誌面デザインをしている。たとえばですね。

文字が斜めに並べられてるのに読みやすい誌面ってわたし初めて見ました。

複数の話者の発言が並んでいる座談会ページをよく見ると、「あ〜こうやってやるのか!」って感動しちゃうようなフォントの使い分けがなされています。

あと、頼む、ドルショック竹下さんの寄稿エッセイのページを見てくれ。なんていうか例えるなら「たとえ深夜番組でもギリギリアウトになる世界のナベアツ」みたいなことになっている、フォントだけの力で。世界のナベアツさん自体はミリも出てこないんだけど、読んでいる間わたしはその「時間帯問わず公共電波に乗せられないナベアツ」の顔が脳裏にチカチカしてほんとうにその文字の時だけアホになる読書体験になりました。

さすが、さすが海猫沢めろんせんせいがデザインした誌面だよ……

小説のページの上にガラケーの画面を再現したり(『愛についての感じ』所収『レザーフェイス』)、全角スペースに傍点をつけたり文の配置で記号を描いたり(『ゼロ年代SF傑作選』所収『アリスの心臓』)して「縦書きの活字が等間隔で並んでる小説」をはみ出してきた小説家が、自分で予算組みからやって作る同人誌だからこそ自分の好きにできるという状況になった時に何を作ったかという、これはもう、ね、もう、もはや、「文章」にとどまらない、「文字の配置による視覚言語表現」だよ、ヴィジュアルポエトリーだよ……

あとなんかね、

インディーズ魂の込められた護符。

2024年現在の日本社会だと「出版」って「社会的権威!」って感じで、「セルフブランディングの一環としてのパブリッシング」みたいなことになってると思う、それはそれでそれなんですけど、本当はさ、本来はさ、「出版」ってマジで、なんていうんだろうね、「野良忍者の忍法」みたいなものだったと思ってて。

たとえばね、1884年、プロイセン刑法で同性愛が“自然に反する罪”とされていた当時に、自分と家族の安全を守るためにペンネームで素性を隠して反論の論文を書いた法学者がいるんですけど。そういう、「名声なんかどうでもいいから声なき声を届けたい」って性質の出版ってあったと思うんです、紙と文字にすれば伝えたいことが肉体を離れて伝わっていくからね。

(↓この本に書いた話)

あとは18世紀イギリスのスタンプ税法かな。スタンプ税法って、わたしの理解というか歴史観では、「愚民どもが政治に口出ししないように新聞にアホほどバカ高い税金かけて、選ばれし者じゃなければ物事を知ったり書いたりできないようにしよ〜っと!」っていうマジで身もふたもない政策だったんですけど、それでどうなったかっていうと、そんなもんはうまくいくわけがなく、「うまく法の穴をついて、『みんな〜!楽しい娯楽小説の連載を始めたよ〜!』みたいな感じで新聞税を逃れながら社会風刺をやる脱法出版」みたいなのが増えて、内容が面白くなっちゃったので、文字が読める人が読めない人にまで朗読してあげる会とかが始まっちゃって、みんなもっと社会に興味持っちゃったね!ダメって言われるとやっちゃうよね人間!みたいなことになったんです。本当にざまあみろって気持ちになる。脱法出版〜。気持ちいい〜。

こういう「シノビ」と「脱け」の精神、権力におもねることのない感じ、まつろわぬ感じ、「認められたい」とか「評価されたい」じゃなくて「自分のこの肉体を遠く離れたところにまでこれを伝えたい、この生命を賭けて」みたいな感じ。このインディーズ魂が現在では「SNSでなら誰でも手軽にものが言えるから民主主義だ」みたいなことを言っているあくどい金持ちの買収したシステムに買われてそして飼われているとわたしは思っているんですけど(いまわたしはわたし個人の見解としてとても気持ちよくイーロン・マスクの悪口を言っています)、やべえなと思ったら、プロイセン刑法に反駁した匿名論文や、スタンプ税法下の脱法娯楽小説のことを思い出そうと思う。そういう人類史がここにつながっているんだ、って、2024年の同人誌をすりすりしようと思う、もう「GHQが検閲します」とか「そんな出版物のためには用紙を配給しません」みたいな時代が終わっていても、いつそんなふうになるんだかわかりやしないんだからね。

つづけることですね、なにごとも。

「やりたい仕事だけで金を稼ぎたいのにな」って悩みながらシェアハウス暮らししていた2011年に海猫沢めろんせんせいの『ニコニコ時給800円』を読んでめっちゃおもろくて著者本人も色々バイトやってたということがマジで信頼できると思ってそこからめろんせんせいを追うようになってエリーツの配信とかこそこそ観つつ自分も頑張ろうと思ってかりこり書いて十数年、ついにめろんせんせいから「エッセイ書きませんか」って言っていただけたという流れです。

え、エモない????????

そういうわけで文学フリマ、ならびに、Z-23〜24『エリーツ』ブースをよろしくおねがいします。わたくし牧村朝子はブースにはおりません。行ける人うらやましいな。ぜひ楽しんでください。行けない人もたぶん後日通販があるはずです、同人誌を扱う書店さんとかそういうところから、きっと。どうぞよろしくお願いします。

【#文学フリマ東京38】で販売する作品です!!

— エリーツ@文学フリマ東京Z-23〜24 (@TheElites16) May 6, 2024

作家:佐藤友哉・滝本竜彦・pha・海猫沢めろん・ロベスの合同サークル「エリーツ」(ブースZ23-24)。

🕙5/19(日) 12:00〜17:00 開催

📷東京流通センター

📷チケット→https://t.co/QDk23HSths

📷情報→ https://t.co/kpMmjuahbv pic.twitter.com/67Y1ZJBHHr

応援していただけるの、とってもありがたいです。サポートくださった方にはお礼のメッセージをお送りしています。使い道はご報告の上で、資料の購入や取材の旅費にあて、なにかの作品の形でお返しします。