京都【泰山タイルめぐり】喫茶築地編③

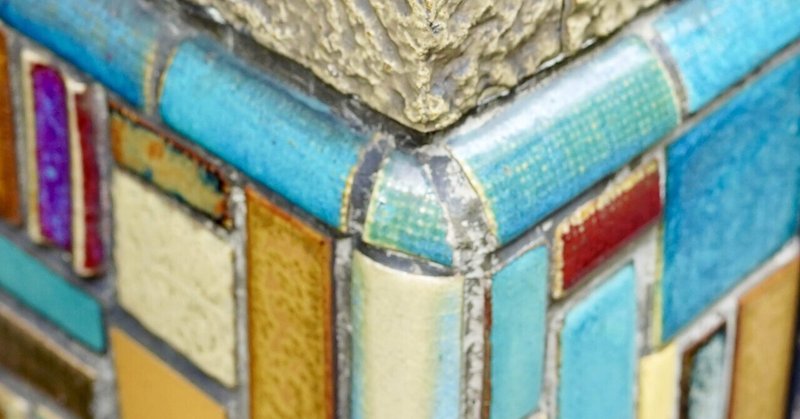

話を喫茶築地の乱張りタイルに戻します。

喫茶築地の乱張りタイルは、どのような経緯で誰により張られたのでしょうか?

喫茶築地が店主自らによる設計であることを知った僕は、当初、一つの仮説を立てました。「店主が集めたタイルを、自ら日曜大工的なDIYで張ったのではないか。」

この説、全くの見当違いでした。

そもそも泰山タイルをはじめとした美術タイルは、建物の室内空間を彩ることを想定して考案されたもの。今でこそ煌びやかなライトやネオンなどがありますが、大正から昭和初期にはまだありませんでした。そんな室内をより華やかに見せる為に考えられたのが美術タイルの技術なのです。

あれ?室内?喫茶築地の乱張りタイルは外だよね…?

喫茶店は街のランドマーク的な場所。繁華街の“ハイカラ”な演出だと思えば納得が行きますが…。

喫茶築地は、様々な文化人や職人が集まる「街の交流サロン」。その常連客の中には、泰山製陶所の職人やその関係者も。それがのちに大きなきっかけとなります。

泰山製陶所は、創業当時からタイル製造をメインで行なっていた訳ではなく、需要の比較的多い日用品(うつわ、花瓶、茶器、香炉、帯留など)を作っていました。しかしそれらの需要も一定数以上は伸びず、経営面で苦しい状況が続いていました。

同時期、国内の建物近代化の流れの中で大規模なテラコッタ装飾から、小規模でありながらも、京焼の豊かな陶磁器技術を活かした、質の高い室内装飾を推す動きが数人の建築家によって起こります。この動きは、徐々に国家プロジェクトとして全国に広がりました。

ただし京都の街に根差した形での美術タイルの普及を目指していた泰山製陶所は、その大きな流れは本意ではありませんでした。なぜなら泰山製陶所の真骨頂である手作りによる生産は、その大きな流れには対応することが出来なかったからです。

その後も有名建築家からの大口受注は増えるものの、街を彩る美術タイルの受注は増えませんでした。そもそも泰山製陶所の美術タイルを知る街の人がほとんどいなかったのです。

実は、泰山製陶所を中心とした「京都産“美術タイル”の魅力や、技術の高さを知って貰う為に行ったプロモーション」が、喫茶築地の乱張りタイルでした。

結果的に、繁華街の多くの人が集まる場所での美術タイルの施工は、「見本市」「ショールーム」的な試みとして多くの人の注目を集めました。

これらは泰山製陶所受注を受けていた地域の左官職人の発案により実現しました。同じような事例が、泰山製陶所の職人宅をはじめ、街の商店や居酒屋などにも行われ、幾つかは現在も残っています。

この事実は、同時期に施工された友禅工房(南区東九条)での調査で判明しました。ちなみに若手左官職人の技術向上も狙いの一つだったとのこと。

さてその後、京都産“美術タイル”の受注は増えたのでしょうか。(2024.05.28追記)

おわり

※無断転載厳禁です。内容は全て一次情報です。転載する場合には必ずご連絡を下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?