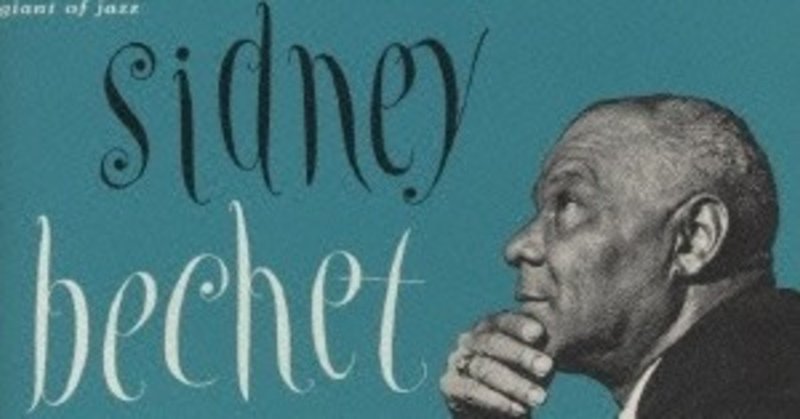

Episode#7 シドニー・べシェの音作り。

私の敬愛するサックスプレイヤーであるボブ・ウィルバー氏(1928-2019)の自伝"MUSIC WAS NOT ENOUGH " を読んで、印象に残ったエピソードを要約して紹介します。

今回は、べシェのソプラノサックスのサウンドについて。(というほど深い内容ではないけれど)

******************************

ソプラノサックスは正確なピッチで吹くのがとても難しい。一般的に、正しいピッチを頭の中でイメージできていれば、正しいピッチで楽器を鳴らすことができるものだが、それでもソプラノでは難しいのだ。特に高音域ほど。

マウスピースのティップの開き具合や、フェイシングは、サウンドやイントネーションの付けやすさ、楽器のコントロールのしやすさに大きく影響する要素だ。

フェイシングを調整しようと思うと、普通は機械を使って、1/1000 インチ単位で計算をした上での超繊細なオペレーションが必要だ。

しかし、べシェはというと、そういった煩わしい調整に悩まされることはちっともなく、自分のマウスピースはやすりを使って調整をしていた。そんな大雑把なやり方にもかかわらず、思い通りに仕上げることができていたのだ。

べシェの音色は数年単位で結構変化している。

ボブがべシェのところに弟子入りした当初(1946)は、重めでざらっとした、ダークで、エッジのラフな音色であった。一方、その数年前までは、ピュアで鮮やかな音色が特徴的だった。

1940-1941のFeetwarmersの録音と1945のKing JazzのMezzrowとの録音を聴き比べるとその違いがわかりやすい。

↓ 1941 Sidney Bechet And His New Orleans Feerwarmers

↓1945 Sidney Bechet And Mezz Mezzrow

この変化は1943年に楽器をconnからBuescherに買い変えたことによる変化と思われるが、この間に、べシェは数年に渡って歯のケアを怠ったことが災いして、かなり大掛かりな歯の治療も行っており、それもサウンドの変化の要因かもしれない。

なんにせよ、べシェは、年をとるほどに変化する考えや思いを表現するために、そのプレイも変化をし続けたように思える。

******************************

ここから感想。

本当はこのあとに続く、べシェとボブのレッスンでのエピソードを書こうと思って書き始めたのですが、思いの外この部分が長くなってしまったので、それまた次回に。

リンクの動画はボブ・ウィルバーのによる情報を参考にyoutubeで探してきたものですが、確かに古い方がブライトに聞こえるけれども、これがすんなり腹落ちするほどべシェの音を聞き込んでいないのでコメントし難い。。

でもきっと、べシェは自分が表現したいものを最大現に表現するためのイメージと、それを実現するためのサウンド、そのサウンドの作り方までがよく見えていたということなのかなあと。

理想の音色を1つに定められない私は音作り迷子。

細々とエピソード書いてるせいで、ボブ・ウィルバーの人生的には全然進んでないな。ここに書いてるのとは別に、今読み進めている章では”The Six"が誕生したよ。いずれ書きたい。

また次回ー。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?