感情を書き換えるという添削はアリかナシか。ライター兼Web編集者の葛藤

わたしは3年くらいフリーランスでWEB編集者とライターをやっている。3年間の間、案件はコンスタントに入れ替わりながら、何故かほぼずっと編集5割/ライター5割くらいがずっと続いている。(ほんとに不思議!)

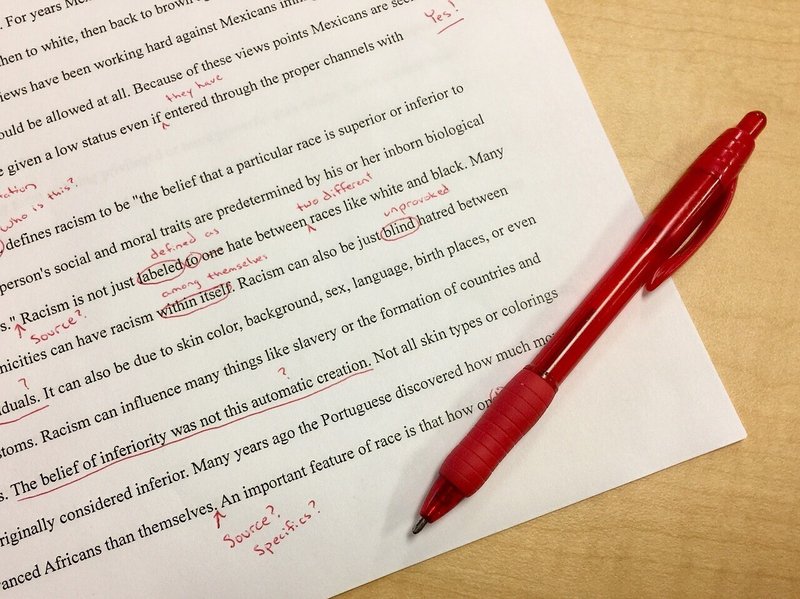

で。自分が編集者をやっているからだろうけど、最近ライターとして書いた記事の添削に対し「これはちょっと」と思ったことがあった。それは「感情に対する添削」だ。

感情を書き換えてください、という指摘

感情の添削、つまり自分の思いを書いた部分に対して、解釈の変更依頼があった。つまり「記事の中で、あなたの意見として、こうじゃなくてこういう風に思ったと書き換えてください」という指示だ。

うーん、なるほど。相手はベテラン編集者。それ以外の指摘は的確だ。だけど理由がわからない。媒体のルールや営業的に不都合というわけでもない。だって本当に何の変哲もないただのわたしの気持ちの描写なのだ。消せと言われたほうがまだわかる。

迷った。修正しては消し、コメントしては消し。だけど納期がギリギリの案件だったため、議論に持ち込むのも申し訳なく思い、素直に直した。直してしまった。そして後々になって、すんなり直した自分のプライドのなさを悔やんだ。

人生2度目の「感情の添削」

実は感情を添削されたのは人生で2度目だ。いや、正確に言えば1度目は勝手に書き換えられた。

それは小学校3年生の時だった。自分の交通事故経験をベースに書いた交通安全の作文が、賞を取ったと担任から知らされた。当時の自分の感情は思い出せないが、母と祖母がとても喜んでいたのを覚えている。

新聞に顔写真と文章が掲載されるということで、わたしはカメラマンに顔写真を撮影された。その後、担任の先生に呼び止められ「提出用に少しだけ書き換えるね」と言われた。

後日、最終が完成したと担任から見せられた原稿は、わたしが当初書いたものとは全く別のものになっていた。今でも覚えているのだが「キキーッ、ドン!」から始まる出だしからしてまず、とても嫌いな文章だと思った。数行読んだだけでゾッとするくらい、嫌いな文章だった。

特に出だしの拒絶感は相当だった。交通事故にあった瞬間、キキ、も、ドン、も、わたしの耳には聞こえていなかったからだ。車に轢かれる音が「キキー」「ドン」であるというのは、先生の思い込みか漫画などでよく表現される文章だろう。実際に轢かれたわたしの耳に聞こえた音は「無音」だった。少なくともわたしはそうだった。轢かれる瞬間、自分の五感に飛び込んできたのは眩しい光だけだったのだ。

賞を取ったと聞かされた時よりも、先生が直した原稿を見た瞬間の絶望の方がよっぽど記憶に残っている。だけどわたしは言えなかった。悟ってしまったからだ。「わたしが今回賞をとったのは、わたしの文章が良かったわけじゃなくて、交通事故の経験があったからなんだ」と。あまりにも跡形もなく変更された文章が、それを物語っていた。

感情の添削を受け入れるということは「わたしじゃなくていい」と刷り込むこと

きっと、自分が書いた文章なんて覚えていないと思われたのだろう。絶対こっちの方がいい文章だという善意だったのだろう。だけど、小さなわたしにとってのそれは「事故った自分を利用された」という嫌悪感だった。

だけど子どもながら、自分が書いた文章の方が先生のよりも優れているなんて、到底思えなかったし言えなかった。お母さんだってその方が、周りに自慢できるだろうし、とも思った。わたしはぐっと我慢した。

今考えるとそのの我慢は完全に間違っていた。だって小学生の作文なんだから、大人が書いて賞を取るのはおかしい。

わたしは疑問をぶつけるべきだった。嫌だと立ち向かうべきだった。それは自分の文章じゃないと申し出るべきだった。車に轢かれたときの痛みなんか覚えちゃいないくせに、この時諦めた自分への後悔はずっとあった。なのにまた同じシーンが来たとき、わたしはまた同じように諦めてしまったのだった。

自分の記事は自分で守ろう

ちなみに今書いているのは、感情を編集した編集者への恨みつらみではない。自己反省と、わたしが今後、ライターであり編集者としてどのような価値観を貫くか、について葛藤を書いている。

で、わたしが出した結論はふたつだ。ひとつはライターとして、自分の原稿は自分で守れということ。

もし今後また感情の添削を依頼されたらしっかりと理由を聞いて、納得するまで粘らなければいけない。それがライターとして生きるための軸になる。交通事故がそうだったように、文章ではなく「取材」という経験だけが自分の価値だと刷り込むようなことは辞めよう。

そしてふたつめは編集者として、感情の添削はしないと心に決めた。もしどうしても解釈を変えて欲しいケースが出たとしたら、しっかりと話し合いたいと思う。

編集者としてはできる限り解釈や受け取り方も含め、信頼する方に記事をお願いしてきたし、これからもそうしたい。名前を晒して、この人が書きましたと世間にアピールする文章を依頼する限り、その人が書く100点をサポートするために介在する編集者でありたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?