B1.3(中上級)での聴解の授業実践

この間、私が勤務先の日本語学校で行った聴解授業での実践をご紹介します。使用教材は、『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解(中上級)』です。

前期、同じレベルの聴解クラスを初めて担当し、多くの反省点がありました。例えば、以下のようなことです。

・自分が授業するのに必死で学習者がどのように学んでいるのか把握する余裕がなかった。

→何を評価するのかという観点から授業を実施していなかった。

・聴解に苦手意識のある学習者を置いてけぼりにしてしまった。

→レベル差のあるクラスで、できる人たちの発言ばかりを拾って、授業進行してしまった。

・そもそも「聞く力を育てる」授業になっていなかったと思う。

→ひとまとまりの文章を聞き、その後、設問に対する答えの箇所だけを再生しても、たぶん、それは、ディクテーションに近い。

上記のような反省を念頭に置き、どのように授業を工夫できるのか、今学期はいろいろな方法を取り入れて、学習者の反応を伺ってみることにしました。その中から、ある日の授業を例にとって記録として以下に書いてみたいと思います。

全体の授業の流れ

クラス人数:16名、うち漢字圏4名、非漢字圏12名

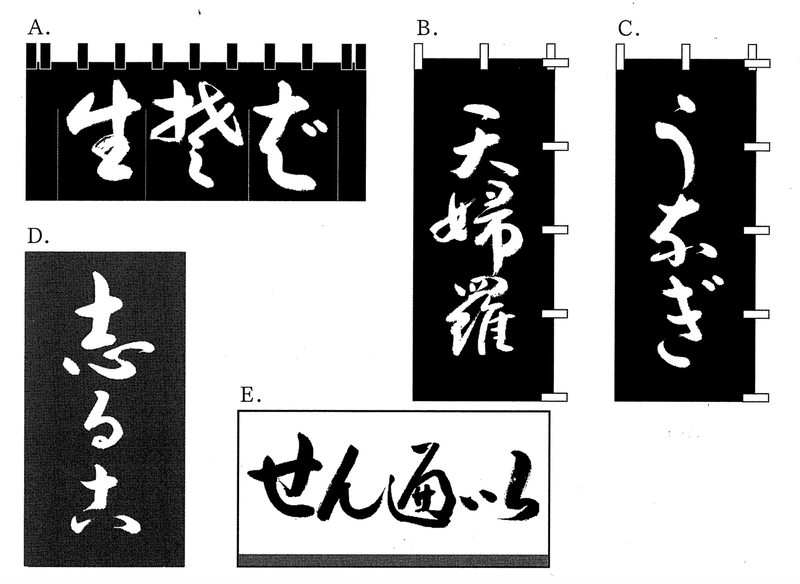

教材:『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解(中上級)第5章 そば屋ののれん』

スキーマ活性化

T: この写真はなんだと思いますか?見たことありますか?

S: 看板?

T: んー、看板みたいですよねぇ。看板ということは、ここはどこですか?

S: お店です。

T: じゃあ、何のお店だと思いますか?

→(全員が、わからない)

T: 今日は、第5課を学習します。

S: 先生、分かりました(笑)「そば屋ののれん」です。

T: そうです。これは、「のれん」というものです。

そば屋へ行きますか? のれん、見たことありますか?

みなさんの国にも、このようなものがありますか。

Step 1:大意をとる

T:では、今から、1回、通しで全部、音声を流します。

全部、分からなくてもいいです。

2つの質問にだけ答えてください。

最初の発問は、その問いを意識することによって、大意が取れるようなものにする

① そば屋ののれんは、A~Eのうち、どれですか?

② この文字の名前は何ですか?

T: 日本語にはいろいろ文字がありますよね?平仮名とか?他には?

S: カタカナ、漢字・・・

T: では、この文字は、何仮名でしょうか?

S: ひらがな?

T: 「ひらがな」みたいですよねぇ。でも、これ、ひらがなですか?

では、「○○仮名」ここに入る文字を漢字で書いてください。

T:まず、目標は、この2つだけです。では、やってみましょう!

🔈(全部再生)

学生に挙手を促す

もう一度、聞きたい人がいたらもう一度、再生

ここでのクラスの反応を見て、苦しそうな学生を把握しておく

やり取りしながら、答えを確認

🔈必要なら、該当する段落をリピート再生

Step 2:キーワード提示(語彙)

一方的な説明にならないように、インタラクティブに進める。

Google Classroomにも、語彙リストをアップロードしておく

Step 3:問題A

設問に対して、内容と合っているものに〇、合っていないものに×

🔈(全部再生)

もう一度聞きたいかどうかクラスに問う。

聞きたい人がいれば、もう一度、聞く。

🔈(全部再生)

T:1)の答え、〇だと思った人?×だと思った人?

(挙手を促し、クラスのみんなと一緒に聞き取り状況を確認する)

T:じゃあ、分からなかった人?

(正直に挙手してくれた人を褒める。分からないことは分からないと言ってもいいムードを励ましたい)

設問は私が読む

🔈その該当段落を、もう一度、再生

設問を、文字化してPPTに出す

🔈もう一度、該当段落を再生

これを問題の数だけ繰り返す

(1コマ終了)

実際の授業では、次のコマは「日常会話のやりとり」である別教材に移る

スキーマ活性化

発問:先週は、なんの話を聞きましたか?

難しかった?普通?簡単?

何が難しかった?

(話題展開)

復習

質問は先に提示した後で、段落ごとに音声再生

発問1:「そば屋ののれん」には、なんと書いてありますか?

🔈(段落再生)

→やりとり

発問2:この文字の名前はなんですか?

🔈(段落再生)

→やりとり

発問3:1つの日本語の音に対して、文字は、1つだけでしたか?

🔈

→やりとり

発問4:1つの日本語の音に対して、文字が1つになったのは、いつですか?

🔈

→やりとり

発問5:変体仮名は、今もありますか?

🔈

→やりとり

Step4 :問題B

設問に答える(記述式)

Google Classroom に、聴解のMP3をアップロードし、各自が学校のアカウントでログインしたら、スマホで聞けるように設定しておく。

こないだは、初めての試みで個人作業にしてみました。

🔈(個人で自由に再生)

→私は机間巡視

十分な時間を取った後、答え合わせ

(聞き取れているのがどうか、把握が難しい学生を当てていく)

→部分的にでもいいので、聞き取った言葉を出していってもらう。チャレンジを褒める。そして、クラスに問いながら、協働で言葉を組み立て、問いに対する答え方を検討したり、文法を整えたりして、記述文を完成させていく。

🔈様子を見ながら、該当箇所を再生

Step5: 再話活動(ピア活動)

3人のグループを作って、順番に聞いたことを再話してもらう。

(トランプカードでメンバーを決める)

内容を確認したいときは、グループ内の誰かのスマホで音声を聞き、確認してもらう。

🔈(グループで自由再生)

※しんどそうな学生がいるグループを回り、様子を伺った後、私から発問する。その人が答えられなかったら、他の学生がその人の理解を助けてあげられるようにピアの雰囲気をつくる(複言語環境)。

3人とも理解がしんどい時は、私対3人のやりとりにして、一問一答形式で内容について質問していく。

ここで、内容に関して、理解がすすむと、もう一回、音声を聞くことにチャレンジしてみようかな、という気になってくれる気がする。

Step6: 問題D

話全体の構成を確認する。

グループ内で、いっしょにもう一度、音声を再生。聞きながら、解答する。

🔈(全部再生)

全体で答えを確認

おわりに:

「こののれんは、何のお店ののれんでしょうか?」

余談(発表):

時間が中途半端に余ったので、「残った時間で、何をしますか?」とクラスに聞くと、

「変体仮名についてちょっと調べてみたので、みなさんに発表したいです。」と申し出てくれた漢字圏の学生がいました。

実際に字を書いて、変体仮名の歴史について発表してくれました。

まだまだ、聴解授業の経験は浅く、改善点は多いと思いますが、前タームの反省を受けて改善を試みた現時点での結果ですので、ここに記録として残しておくことにしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?