ゼロから始める伊賀の米づくり19:田植えと、これからの協同体、発信する意味

天気予報によれば、今日をおいて他に無いという晴天の元、無事に田植えを始めることができました。

とはいえ、始まりもやや波乱含み。

田んぼの水を堰き止めている畦道がモグラによって穴を開けられており、隣の田んぼに染み出しているのです。

朝からせっせと土を穴に突っ込んで埋め、一仕事を終えてからようやくスタートしました。

今年で田植え機に乗るのは2年目ですが、身体は操作を覚えてくれていたようです。

始めはゆっくり最低速度で田んぼに入り、調子が出てきたら一気に加速します。

ただ、前日に降った雨の為に田んぼの水位が上がっており、田植え機のスピードも上げ過ぎていたため、なかなかうまく苗が植えられません。

一部の抜け漏れは、田植え機に乗らないメンバーによって手で植えてもらいました。

一斉に苗を手に取り田んぼに入って手で植えるのをスタートする様子を、自分は見ることは出来ませんでしたが、とても良い心強い存在でした。

田植えは、苗をJAまで軽トラに乗って取りに行き、それらを田植え機に積み込み、機械のメンテナンスも行い……まだまだ他にも工程はありますが、そういったことを家族ぐるみで行ってきた取り組みです。

また、用水路の保全や水路の水量の管理は、地域ぐるみで行うものです。

☝️の図は田植え機の轍を均してもらっているところと、水路での洗い物の様子ですね。

このように、たとえ自分一人が『やっていこう!』と息巻いても、できるものではありません。

扶け合い、協力があってこその営みです。

昨年は本当に、父を亡くしたばかりの間もない頃に父の友人や元同僚の方々に手伝っていただきながらの田植えでしたが、今年は弟が実家に戻っていたりと、昨年とは違った顔ぶれで行うことができました。

私は昨年、父を亡くしたことから実家で続けてきていた米づくりを継ぐことになりました。

そして、家族で担っていた父の役割を家族や地域の人々からも期待されることが増え、実際に多くの部分で引き受けることにもなりました。

その中で見えてきたことがあります。

それは、このままでは家族の、そして家族がいる地域の営みは成り立たなくなる、ということです。

緩やかに地域での人口の減少が進んでいること、自分もまだ京都に拠点を持っており、かつての父や祖父たちのように地域に根づいた仕事を行っていないこと、高齢化が進んで田んぼを手放したり預けたりする家が増え、経験や知見が失われつつあること……

こういった現実に直面して、自分がどうしたいのかもこの一年間考え続けてきました。

その中で得られた一つの答えがあります。

それは、家を開いていくことです。

閉じたシステムとして家や集落を自己完結させるのではなく、興味や関心を持った人、自分たちと価値観を共有できる仲間……そういった存在を少しずつ開いた家に招いていき、新しい風を循環させ続けること。

これが、何より必要なのだと感じます。

もちろん、

『地元が大変なんだ!何でもいいから来てくれ!』

では、あまりにも招きたい方々に対して失礼で自分勝手な振る舞いです。

そこで、自分ができることは何だろう?と問いかけた時に、

『こんな生活のあり方があるんです』

『良かったら、見ていってみませんか?』

と、問いかけてみることではないか。

そんな風に考えるようになりました。

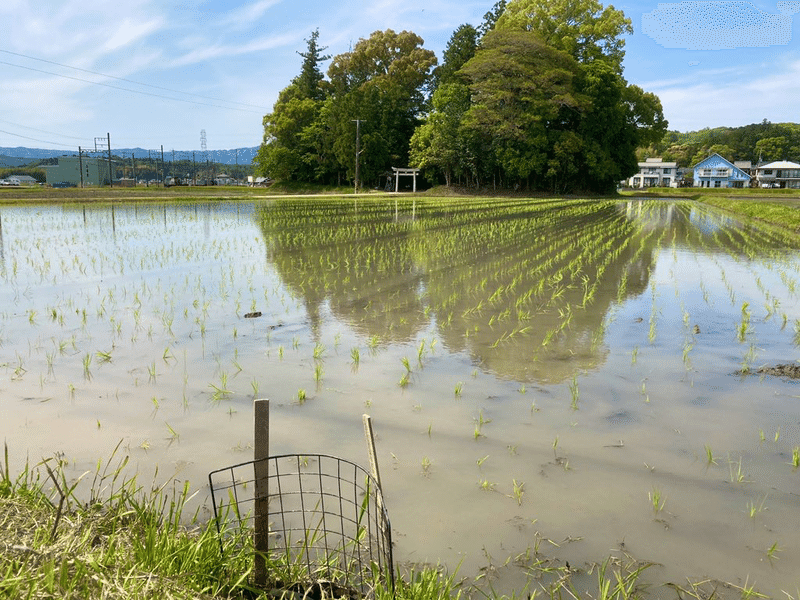

私は、この景色が好きです。

物心ついた時から過ごしてきた故郷であり、これからも大事にしていきたい風景です。

ここには人の他に様々な動物(たぬき、キツネ、もぐら、鹿等)や鳥たち(すずめ、ツバメ、カモ、アオサギ等)、その他カエルやおたまじゃくし、虫や巻貝たちも共存しています。

人が生活しているのと並行して、様々な命が各々の生を全うしようとしています。

これらの生態系は、ご先祖様たちをはじめ様々ないのちの営みが複雑に交差し、絡み合い、その結果として遺されてきたものです。

だとしたら、自分はそれらを尊重しつつ大事にしていきたい。

そう思っています。

まずはじめは、

『米づくりってどういうことをするの?』

『ちょっと程よい田舎に行きたい』

くらいの軽い気持ちからで大丈夫です。

そこから少しずつこの集落の営みや家族に触れてもらい、その結果好きになってくれれば嬉しいですし、何度も来てくれるようになれば望外の喜びです。

今回の田植えは、父からの世代交代を経て、

自分たちの世代として集落の営みをどう自己完結せず開いていくか?

義務感や責任感だけではなく楽しみや喜びの中でどう営みを行っていけるのか?

という問いに対する希望が湧いてくる時間でした。

ご一緒できた皆さん、家族に本当に感謝したいです。

ありがとうございました。

これからも、自分も含め田植えや稲刈りをする中で人が入れ替わることもあるでしょうし、これっきりのこともあるかも知れません。

それでも、こうして縁を結べたことに感謝したいです。

そして、ここに遺した自分の願いや思いがどんな形でも興味のある方に届き、響いてくれれば幸いです。

サポート、コメント、リアクションその他様々な形の応援は、次の世代に豊かな生態系とコミュニティを遺す種々の活動に役立てていきたいと思います🌱