漆20:漆器の産地とその特色

おはようございます。

今日もまた朝から晴れ渡り、気温も高く初夏を感じさせる爽やかな朝。ベランダの木々も陽を浴びて若々しい青葉がより力強く見える。

今まで「植物の漆とは何か」からその特性、作品として仕上げられる工程やその強み、それらが培われてきた歴史まで、京都旅行を挟んで、約1ヶ月に渡って漆に関してまとめてきた。今日は、日本が誇る伝統文化の一つ、この漆器の名産地を確認して、漆器シリーズの締め括りとしたい。

漆器の名産地

日本の漆器の生産地を具体的に見ていくと、北は青森の津軽塗りから南は沖縄の琉球漆器まで、日本には伝統的工芸品に指定されている漆器の産地だけでも20以上ある。その中で特に有名なのが、日本四大漆器と称される、

石川県:山中塗・輪島塗

福島県:会津塗

和歌山県:紀州漆器

福井県:越前漆器

で、特に漆器の事業所や生産量が多い産地で、古くから日本の漆器産業を支えている。越前漆器を除いて日本三大漆器と呼んだりもする。

日本は山が多く湿度が高い気候のため、元々漆器づくりに適した気候。漆器を作るには良質の木材が近隣から取れること、湿度が高いこと(漆器づくりに適した湿度は80%)などが大切なことから、漆器の産地の多くは山に囲まれ湿度が高いところ、盆地などが多い。盆地でつくられる漆器としては、山中漆器、越前漆器や会津塗、木曽漆器などが有名。

全部を確認できるといいんだけど20ヶ所以上もあると流石に難しいので、特に有名なところや北から南までのバリエーションを見ていきたい。

漆器の国、石川県の産地

漆器といえば、と言われてすぐに思い当たる人が多そうな輪島塗に加えて、山中塗もセットで三大産地に含まれている石川県。金沢漆器含め伝統的工芸品にも3つの漆器が指定される、日本でも有数の漆器の産地である石川県で、漆器がつくられた理由とそれぞれの漆器の特徴をみてみよう。

石川県で漆器が盛んに作られた理由

石川県ではもともとケヤキやアスナロなど木地に向いた木が多く、鎌倉時代から漆器が作られていた。その漆器文化が江戸時代に入ると、大藩である加賀藩のもと、輪島塗や金沢漆器が庇護され大きく花開いた。輪島塗は丈夫で美しいこと、金沢漆器は金蒔絵の美しさから人気を集めた。

次に、加賀が北前船(江戸から大阪、下関を抜けて北海道まで抜ける運搬航路)の寄港地であったことも大きく起因する。塗師屋自ら全国に漆器を売り歩きやすく、顧客を作っていった。そして、この頃から大名だけではなく庶民にも買いやすいよう工夫もしていたようだ。

また、石川の3つの漆器の産地では生産が分業制で行われていたため、効率よく漆器が生産できていた。木地、漆塗り、加飾それぞれの工程で担当する職人や工房が分かれ、それぞれに技術を発達させていった。

山中漆器 「木地の山中」

山中漆器は、石川県加賀市の山深い山中温泉地区で生産されている。安土桃山時代では湯治客への土産物とされてきたが、江戸中頃からは外部から塗りや蒔絵の技術を学び、茶道具をメインに作るようになった。

山中漆器の特徴は、木地を挽く技術が優れていること。丸いお椀や自然な木目の美しさが目を惹く。「木地の山中」ともよばれ、分業の工房のなかでは木地屋が最も多い。技法としては、縦木取・加飾挽き・うす挽きがあり、それぞれの木地屋が競うように高度な模様を施す様になった。

木目の風合いを活かした自然な表情が魅力的な山中塗りは、乾燥による歪みが出にくく、自然な風合いの茶碗や汁椀が、日常使いにおすすめ。

輪島塗 「塗りの輪島」

輪島塗は、能登半島の真ん中あたりの輪島市でつくられる漆器。漆の塗りと言えば輪島を思い浮かべる人も多いだろう。最古の輪島塗は室町時代のもので、石川県にある3つの漆器の中で最も歴史ある漆器の産地。

このため、輪島塗はなんといっても丈夫で美しいのが特徴。「地の粉」と呼ばれる珪藻土を細かく砕き粉にしたものを下地に混ぜ込むことで、丈夫な漆器になる。工程としては、木地づくり・漆塗り・加飾の3つがあり、そのうち漆塗りには下地をつくるだけで20以上の工程があるものも。トータルでは100以上の工程を踏んで、やっと1つの漆器が完成させるため、塗りが堅牢で長持ちし、正しく使えば時代を超えて長く受け継ぐことができる。

丈夫で長持ちするため普段使いに、日常をより華やかに彩る見事な光沢の汁椀や見た目に美しいぐい呑みがおすすめ。

金沢漆器 「蒔絵の金沢」

蒔絵の華やかさでは随一の金沢漆器、加賀・前田藩のお膝元である金沢市で作られる。江戸時代、加賀藩3代当主前田光高が高台寺蒔絵の巨匠を招いたことからスタート。平蒔絵、研出蒔絵、高蒔絵、肉合研出蒔絵など、現代に伝わる蒔絵が当時から作られていた。

金沢漆器では蒔絵師、鞘師、靭師、塗師の4つの分業制。よその産地ではあまり見られない珍しい職人の名前から、鞘や矢をいれる靭などにも蒔絵を施していたことがわかります。武具として、食器として、日用品として、金沢漆器は発展した。

多彩な特徴や種類があるその他の漆器産地

日本各地でつくられる漆器は、その地域で採れる木や職人のこだわり、庇護者の好みなどによりそれぞれ特徴があることはすでに記しました。ここでは越前漆器、小田原漆器、高岡漆器の特徴、歴史などについて触れてみます。

紀州漆器

紀州漆器は、和歌山県の黒江地区で作られている漆器で、黒江塗りとも呼ばれる。

下地に柿渋やニカワを用いているため、シンプルかつ丈夫なつくり。さらに、黒塗りの下地に朱色の漆を塗ることでより強度を高めるつくりになっており、古くから丈夫な日常の食器として使用されてきた

紀州漆器にはほどよい質実剛健さというか野趣があり、赤と黒の趣ある外見と頑丈な漆器をお求めの方に、汁椀とお盆が普段使いにおすすめ。

会津塗

会津塗は福島県会津地方で作られている漆器で、丈夫な塗りと華麗な加飾が特徴。

会津塗は、会津絵とよばれる破魔矢と松竹梅をあわらした模様と、沈金を使用した多彩な加飾が特徴的だが、伝統に捉われず様々なデザインの漆器も開発している。

塗り面が丈夫で熱いお湯にも強いため、丈夫な塗りと華麗な加飾、現代的なデザインをお求めの方に日常使いとしておすすめ。

現代の生活に寄り添った漆器として初心者の方でも手に取りやすい。

越前漆器

越前漆器は縞模様の綿織物や眼鏡でも知られる、福井県鯖江市を中心に作られている漆器。その歴史は古く、一説によると1500年も前の大和・飛鳥時代のこと。また、漆の木から漆の樹液を採取する漆掻きも多かったようだ。

木地づくり、塗り、加飾がそれぞれ分業制で行われており、それぞれの専門性が高く、堅牢で美しい越前漆器を生むこととなった。蒔絵や沈金の技法も伝わり、明治になるとお椀など丸いものだけでなく、お膳などいろいろな製品にも挑戦するなど新しい漆器にも意欲的に取り組んでいる。現在では、合成樹脂などを用いた器づくりにも取り組み、外食産業の食器の8割が越前漆器というデータもある。

光沢が落ち着いているため、目立ちすぎず控えめな印象をお求めの方に、ご飯茶碗や汁椀がおすすめ。初めて漆器を使う方にも、いつもの食卓に違和感なく馴染みやすく使いやすい。

津軽塗

津軽塗は、複雑な斑点模様が特徴的な青森県を代表する伝統工芸品。

漆を塗っては研ぎ、塗っては研ぎを繰り返して40近い工程と長い日数を費やして作られるため「津軽の馬鹿塗り」とも呼ばれる笑 しかし、その馬鹿丁寧さで漆器の耐久性が増し、長く食器を使用することができる。

このため、丈夫で独特な斑点模様で個性的な漆器をお求めの方にはおすすめ。

小田原漆器

小田原漆器は、神奈川県の西部、蒲鉾でも有名な小田原市で作られている漆器。

小田原市は、戦国時代は北条氏の領地、江戸時代に入ってからは宿場町として有名で、小田原漆器も北条氏との縁がある。もともと箱根周辺の豊かな森林資源をもとに器をつくっていたことに北条氏が目をつけ、漆器職人を招いたことが小田原漆器のはじまり。

ろくろで削った木地に漆を塗っていく小田原漆器ならではの技法のほか、摺り漆塗りなどが行われ、艶やかな木目が特徴です。木地には国産のケヤキを使った堅牢でゆがみが少なく実用性のある漆器で長く使うことができる。

自然な木目を活かした素朴さが楽しめる、お椀やお盆がおすすめ。

木曽漆器

木曽漆器は、長野県塩尻市でとれる錆土を活かした丈夫さが特徴的な漆器。

木曽漆器は漆の美しさだけでなく、地元でとれる鉄分を多く含んだ錆土を使用することで、丈夫で実用的な食器として地元の人に愛されている。

日用使いに、メンパとよばれる漆塗りの弁当箱や木曽ヒノキの摺漆の箸など、軽くて丈夫な食器がおすすめ。

琉球漆器

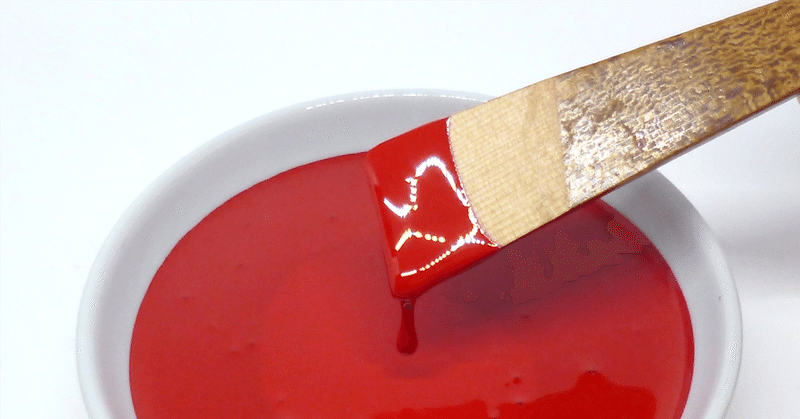

琉球漆器は、もちろん沖縄県で作られている、鮮やかな朱色や堆錦(ついきん)とよばれる立体的な加飾が特徴的な伝統工芸品。

他の産地にはない鮮やかな色合いや独特な大陸風のデザインが特徴的で、この漆器を使えば、普段の食卓がいつもと違う新鮮なものに感じられる。

鮮やかな朱色で異国情緒を感じる、大陸風のスタイルを好む方にはおすすめ。

*上記の情報は以下のリンクからまとめています。

「おわん」と言っても 2つの漢字があるのをお気づきでした?

もちろん、僕は記事で見つけるまで気にしたこともありませんでした笑

漆器は「椀」、 陶磁器は「碗」、部首(偏)が素材に準じて 「木」と「石」。

一般的に、汁椀は漆器が多く 「椀」を、 茶碗は陶磁器が多く 「碗」 を使う。

そして 「漆」の漢字の偏は水を表す「さんずい」。右部分には「木」が含まれている。これで漆が樹液、つまり「木から採れる液体」であることが分かる。

今回、藍から漆に飛んで漆に関して、その奥深さの表面に触れられたことで学びも多かったけど、こうした自分たちが話し使う言葉にも根付いている、文化そのものであり、その言葉の細やかさにも驚かされる。そして同時に知れたことが嬉しい。

単純に器としての消費量が減っただけでなく、明治維新で藩が解体されて殿様の漆の調度品の需要が、廃刀令で武士の漆塗りの武具の需要が無くなったことも、明治時代に入ってから日本産の漆の生産量は急速に減少し続けた。

いわゆる欧米化の走りだけど、需要が減ることで生産数は減り、原材料も儲けが出ないから他のものに取って代わられ作られなくなる。そうなれば、いざ増産しようとしても物理的にすぐ限界を迎える。

今日本の漆は、中国から輸入できる量が減るリスクを顕著となりこの危機が避けられなくなり、国を挙げてまず原料を増やすところから立て直そうとしている。各産地の作り手たちが、今日まで伝統技術を伝えてきてくれているお陰で、結果として漆器を僕らは今購入して使うことができる。知れば知るほど、日本でこそ使うべき素材である漆を、天然素材で長く使えてSDGsにこれ以上なくマッチするこの素材を、購入者側が後は選ぶだけ、なのだ。

購入は選挙と一緒で、何を買うかで自分がどんな未来、どんな社会を作りたいか、その意思表明であり、結果その人が持っているものがその人の生き様を映し出す。

まずは、あなたの選択肢に漆器を入れてみたら?

1か月漆を学んできた僕が、自信を持ってお勧めできるし、お店に行ったらきっと作り手さんたちがもっと魅力を教えてくれること間違い無い。

僕は幸せになると決めた。

今日もきっといい日になる。

一歩一歩、着実に歩もう。

皆様も、良い週末を。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?