畑x破壊

私のこれまでの破壊はこちらのリンクから

祖父は農家でした。小さい頃から祖父が大好きで、覚えてるのは幼稚園から帰ると真っ先に祖父の畑に向かいました。祖父がいなくてもいちご畑に入って黄色い帽子をカゴの代わりにしてせっせと収穫し、ピンクに染まった帽子をみた母にめちゃ怒られていた。完全な過疎と呼ばれる生家の近所には友達がいなくて、遊ぼうとしたら誰かに車で送ってもらうしか手は無かったので、遊び場はもっぱら山か川。妹の結婚式でもらった手紙には、生きる術を全て妹に教えようと一生懸命になってた私が毎日のように山に連れて行くことが苦痛でした、崖から落ちたこと、忘れませんと。良かれとしてた私のキラキラした思い出との温度差で泣けた。

祖父が亡くなってすでに25年。祖父から継いだ土地や山はあるけれど、農業を継ぐものがいなかった。父は建設業を起したから。言わなくても分かっていたのは、農業って儲からない。口には出さなかったけど、うちは貧しかったと思う。卵は飼ってたアヒルの卵だったし、水は山からの湧き水。九州の大学進学したときに、水道代って請求が来て実家に電話をかけた。お母さん、水ってお金がいる!!と。

子どもを持ち、仕事に追われるようになって、いつの間にか農業してたときのことを忘れてしまっていた。その気持ちはすぐに蘇ることになる。

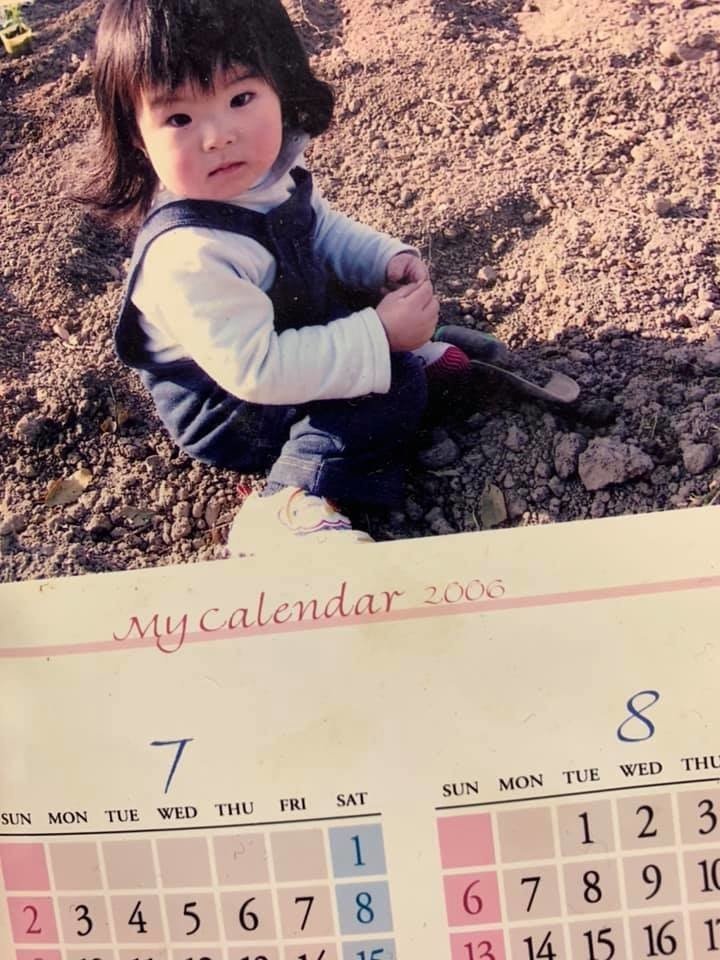

子どもがアトピー性皮膚炎になり、薬なども試したがニッチもサッチも行かない。ググって食べ物だと書いてたので、農業大学の社会人クラスを訪ねる事になるのが2006年。子ども2歳。あまりの可愛さにカレンダーを作る親バカっぷり。頬っぺたが赤いのはその頃に苦しんだ皮膚炎。

小さい頃、自分が食べものに苦労してなかった(肉とかはさておき)ことが無知だった。食べるものが体を作るのであれば、食べ物が安全か、安心して食べることができるかどうか。そらそうだ。

土の勉強や苗の実習をしたけれど、その先がなかった。実家遠い&教えてくれる人(祖父)はすでに他界していたから。

そのとき、社会人コースの先生のお一人だった米田先生がうちの隣でやってみるで、と言うてくれた。もちろん私だけでない迷える子羊たち。住宅街にポツンとある先生の畑の隣に少しだけお借りすることができた。先生は農家でなく、市場で務めた仲買人さん。40年務め、農業指導をし、頑張って売るから頑張って作ってよ!と言う声をかけて行くタイプだった。

畑でマルチを張ってみたり、トマトを作ったり。見よう見まねで上手くいくはずもなく。通い農家の始まりとなった。とはいえ、人生波乱に満ち、週一だったのがパッタリと行けなくなったりで行ったり、行かなかったり13年が経っていた。

問屋町の日曜市で先生に再会する

知ってる顔がいる!すぐに分かった。先生も分かってくれた。今度またおいで、と言われてすぐに畑にいく事になる。当時を知るメンバーは1人だけ。畑の広さは5倍くらいになっていて、農機具の小屋や休憩のスペースなどもできていた。畑に隣接する空き家もお借りする事になっていた。とはいえ、ここは住宅街。加えて観光農園じゃない。

農家だけが寄ってもあかん

先生の口癖だ。同じ価値観の人だけで課題を話しててもダメだ。と。師匠に将来の夢を聞いた。師匠は市場(しじょう)で40年間仲買をしていた。

農業を始めたのは、引退されてからである。隗より始めよ、とにかくやらんと分からんこと、消費者の声を聞くこと、でも聞きすぎないこと。

問屋町の日曜市というやつは、オサレなマルシェとは真逆に位置する。説明が難しいが一言で言うならば、カオスである。口が悪い。

しかし、一方でそれは消費者の声をフロントで聞き、対話をして、諭す場所にもなろうかと言うところである。キャベツが大きいから、1/4に切って売れという人が来る。4人連れてきたら、売ってあげると言う。イオンに行ったら?とアドバイスをする。

消費者だけの目線であれば、なんでと思うだろうが。

師匠の口癖はお金払ったら、手に入るものだけじゃないと。お金を払っても、手に入らないものが出てくる。だから自分と周りの野菜は自分で作ろうと、15年前に言われたことが、今なら腹落ちして分かるのだ。右を見ても、左を見ても高齢化がハイスピードで進む。それは止められると思わない。しかしながら、選択肢として、0.1%でも作る側の視点を一人一人が持つことで、緩やかになるかもしれない。分からんけど。

第一次産業を守るために、足し算だけじゃないと思うんですよね。野菜を売るために朝2時間だけ立ってるのは、私の中では学びであるのです。誰かのためじゃなくて、自分のために立ってる。声を出さなければ無いものにされる。一人一人がもっと考えるために、そうっと行動をし続けようと思います。

話は変わりますが、師匠の作る南瓜の蜂蜜が絶品なのです。不思議なものですよ、だってね蜂蜜にほんのり南瓜の香りがするんです。南瓜の花から集めたんだってなるほどな〜蜂すごいなあ。

なんで南瓜だったんですか?と聞いたら師匠は、蜂を見てると、南瓜の花には蜂が長く滞在するから、密が多いと思って。と。仕事の効率化を考えると、環境要因が8割くらいだと思っていて、後の2割を効果的に改善されるために、周りのことをよくよく観察しようってそこと同じ。

師匠との会話は本当に面白い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?