瞑想と座禅。

座禅色々。

似て非なるもの。

過去、尼さんをしていた時期があります。

お寺に属してましたし、法要でお勤めしたり、作務をしたり等々「お坊さん」として精進していたという。。

得度済・僧籍ありなので、今もお勤めこそはしておりませんが「お坊さん」ではあるのですが、姿かたちは頭髪もアリ、服装も洋服なので「見た目」からは全くもって分かりません。

御縁があったお寺は、物理的にも距離ができてしまっているので「お坊さん」の生活はしておらず。

お坊さんの頃の話や、お坊さんになった経緯等々は、今後の話題としてスキップしますが、「座禅と瞑想の違い」とは?は漠然とありました。

「座禅は瞑想の一種」と言われたりもしますが、瞑想(Meditation)と坐禅(Zazen)では、何れも心の静寂や内観を促す実践方法ではあるけれど、異なる点もある、という認識でいる。

具体的に列挙してみました。

①起源と文化的背景:

瞑想:

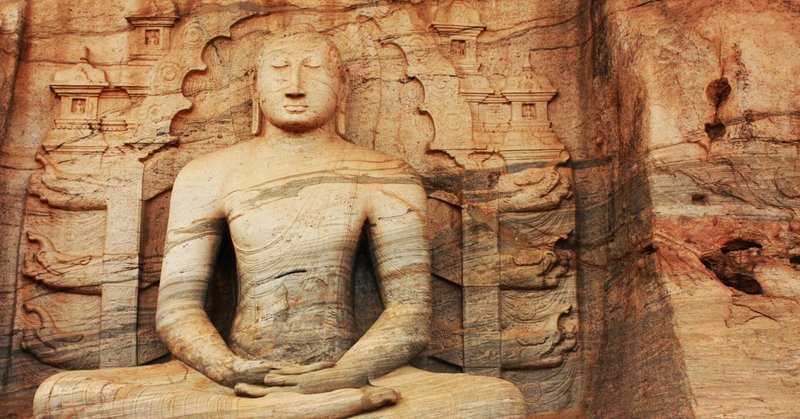

瞑想は、さまざまな宗教や哲学的伝統に根ざしています。宗教的な背景を持つ場合もあり、仏教、ヒンドゥー教、ヨーガなどの宗教やスピリチュアルな伝統において実践されてきました。

坐禅:

坐禅は主に仏教の禅宗における修行方法であり、日本や中国の禅寺で広く実践されてきました。禅宗は禅定(ぜんじょう)の実践を重視し、坐禅がその核心的な実践方法です。

②姿勢とフォーカス:

瞑想:

瞑想は様々な姿勢で行われます。

座ったり、横になったり、立ったりすることができます。

重点は、心の状態や意識のフォーカスにあります。

呼吸、マントラ、観想など、さまざまな方法が使われます。

坐禅:

坐禅は、座禅用の座布(ざぶ)や座椅子を使用して、特定の姿勢で行われます。

典型的な坐禅の姿勢は、半跏趺坐と呼ばれる蓮華座の姿勢です。

坐禅では、姿勢(座り方)と呼吸に重点を置き、呼吸を通じた集中と観察を行います。

③目的と目指す状態:

瞑想:

瞑想の目的は、心の安定や内面の静寂、気づきの増進、自己探求などさまざまです。(=洞察)個々の実践者によって異なる目標や効果を持つ場合があります。

坐禅:

坐禅の目的は、悟りや覚醒への道を開くことにあります。

坐禅は、直接的な体験や無心の状態を追求することで、深い洞察や真理の理解を得ることを目指します。(=ただひたすら座る)

④教えと伝統:

瞑想:

瞑想はさまざまな教えや伝統に基づいて教えられますが、実践方法や技法には多様性があります。

個々の実践者が自分に合った方法を見つけることが重要です。

坐禅:

坐禅は禅宗の伝統に根ざしており、禅の師範や指導者によって指導されることが一般的です。

正しい座り方や呼吸法、集中の方法などが厳格に教えられます。

どちらが自分に合っているか、自分に合った方法を選ばれるのが良いと思うのですが、座禅も宗派によってやり方が異なります。

座禅色々。

「禅宗」と聞いて、学校で習った記憶から「曹洞宗」と「臨済宗」がパッと思い浮かぶと思いますが、座禅においての違いを見てみましょう。

曹洞宗:鎌倉時代、道元禅師

修行そのものを悟りとし、ひたすら座ること(=只管打坐)でブッダが実現するとしました。(黙照禅)

向く方向→壁に向かって禅を組みます。(面壁)

座法→「半跏趺坐(はんかふざ)」

姿勢→背筋を伸ばし、頭を天井に向け、体のバランスを保つようにします。

呼吸→呼吸に意識を向けることが重要です。静かな呼吸を意識し、深くゆっくりとした呼吸を行います。

スタイル→比較的静かで静寂な環境での座禅を好みます。座禅堂や禅寺などの特定の場所で行われることが一般的です。

*******

臨済宗:鎌倉時代、栄西禅師

悟りを公案で受け継ぎ、ひたすら考え抜くこと(看話禅)でその答えを導きだし、悟りに近づこうとするとしました。(公案禅)

向く方向→人と向かい合って座禅を組みます。

看話禅を重視します。

座法→「全跏趺坐(ぜんかふざ)」

姿勢→自然な姿勢で座り、体の緊張を解きながら坐ります。

呼吸→自然な呼吸を保ちながら、思考を離れ、ただ座っていることに集中。

スタイル→先達からの問答や口頭の指示を受けることがあり、厳格な修行環境の中で行われることが多いです。

単純な印象として、臨済宗の方が厳しそう。。

自分は「ただ座る」側だったので、そちらの側しか分かりませんが、確かに「ただ座って」ました。

様々なお寺で、一般の方に向けて「座禅体験会」や定期的な「座禅」を行っているので、実際に訪れてみて違いを体感してみては如何でしょうか。

因みに。

禅宗には曹洞宗と臨済宗の他にもさまざまな宗派が存在するので、マメ知識として御参照頂ければと。

・黄檗宗(おうばくしゅう):

中国の禅宗であり、日本にも伝えられました。黄檗宗の座禅は、直接的で力強い指導を特徴とし、坐禅中に先達からの問答が行われることもあります。

・亀山禅(きざんぜん):

中国の臨済宗の一派であり、日本に伝えられました。禅堂の座禅に加えて、山中での座禅修行が行われることもあります。

・雲門宗(うんもんしゅう):

中国の禅宗であり、日本にも伝わりました。雲門宗の座禅は、堅固な姿勢と瞑想の集中力を重視し、先達からの指導が行われます。

・法眼宗(ほうげんしゅう):

日本の禅宗の一派であり、平安時代に興った宗派です。法眼宗の座禅は、静かな環境での修行や直接指導を重視します。

本当、「座禅」と一言で言っても、色々なやり方がありますね。。

どのスタイルが良いか、自分に合うかを見つけて、座禅を楽しんでみては如何でしょうか。

あ、「座禅」より「瞑想」に興味がおありでしょうか??

「瞑想」のやり方も色々な種類があります。

私も幾つか試してみたり、実際に「瞑想スクール」に通ってみたり。

話が尼僧の話から禅宗関連が多くなってしまったので、本旨で書きたかった「瞑想と脳波の関係」については書ききれず。。😢

明日以降で書きます。。。

今日も読んで頂きありがとうございました☺

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?