<書評>『Dracula吸血鬼ドラキュラ』その1

原書が長編であることや、内容が多岐にわたっていることもあり、長い論考になってしまった。それで、1.序論、2.各論、3.結論の3部構成にし、また、(項目ではなく分量から)3回に分けて掲載した。

1.序論

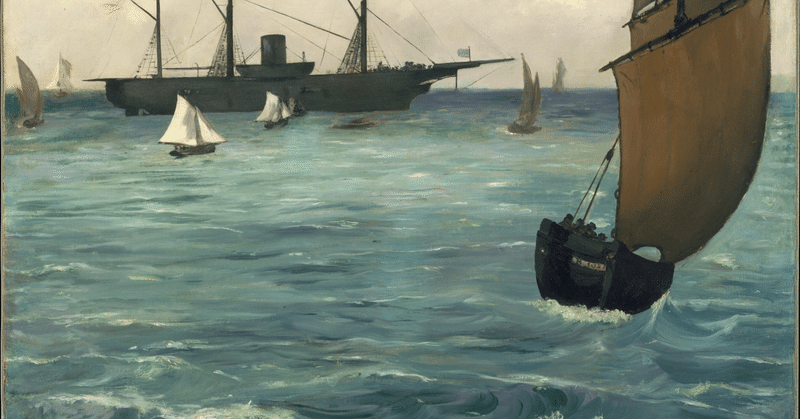

『Dracula吸血鬼ドラキュラ(文字に忠実に発音するのなら、ドラクラ?)』 Bram Stokerブラム・ストーカー著 1987年 掲載画像のものは、Collins Classicsの2011年版で、2022年にルーマニアのブカレスト旧市街にある書店で購入したもの。

映画のみならず、アニメからファッションまで、「ドラキュラ」という固有名詞が独立して使われるようになっているほど著名な、吸血鬼伝説を題材にしたホラー小説の元祖である。また、著者ストーカーが生きた19世紀末ヴィクトリア朝の大英帝国では、もともと幽霊・亡霊・怪物に対する関心の高い民衆が多かったことから、ゴシックロマンというホラー小説の分野が大流行した。(参考:当時の雰囲気は、ケン・ラッセルの映画『ゴシック』によく出ている。)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF_(%E6%98%A0%E7%94%BB)

その中で、シェリー夫人が有名な『フランケンシュタイン』を創作した一方、アイルランド人のストーカーが、東欧を旅行したときの印象や民話をヒントにして創作したゴシックロマン(ホラー小説)が、この『ドラキュラ』である。

この小説が発表された後、ある程度の知名度を得たが、20世紀に入ってからは、舞台や映画に翻案されることでさらに多くの大衆が周知するところとなり、現在は冒頭に記したように「ドラキュラ」という固有名詞にさえなっているほどポピュラーな名前になっている。

一方、本来の季節行事としての意味を逸脱して、なぜか安っぽい仮装パーティになってしまった日本のハロウィーン騒動では、ドラキュラの仮装をした人が沢山出没するが、そのイメージは原作小説とは隔絶した、舞台や映画が後付けで作ったものになっている(原作では「伯爵」と説明しているだけで、その服装は明記していないが、中世ヨーロッパ貴族の衣装であることは類推可能。しかし、中世ヨーロッパ貴族の衣装と映画の衣装は異なる)。

私は、この『ドラキュラ』を、中学生の時に日本語に翻訳したもので読んでいたが(その古い文庫本は既に散逸している)、速記による日記、蝋管蓄音機(テープレコーダー)による記録などによって、登場人物がそれぞれの観点で記録したものをつなぎあわせていく手法に、こんな小説の作り方があるのかとびっくりした記憶がある。

その後、大学生になってから、『ドラキュラ伝説』という、著者ブラム・ストーカーがドラキュラを創作した経緯を探索・研究した本を読み、たんなる映画のキャラクターだと思っていた「ドラキュラ」の真相を知って、ひどく感激した。そして、このことが現在の文化人類学と歴史を混交した世界に興味を持つ原典ともなっている(明治大学で比較文学を教えていただいた立野正裕先生、ありがとうございます)。

運命とは不思議なもので、その約40年後に、私は仕事の関係でルーマニアに2年半滞在することとなり、ストーカーが小説を書く参考にしたと言われるブラン城を訪ねることができた。

(ドラキュラ城のモデルになったと言われる)ブラン城と(19世紀の名城のひとつ)ペレシュ城を旅行した時の私のnoteの記事

その後、ルーマニアにまだいるときに、原作に強い興味がわいてきて、思わず『ドラキュラ』を購入したのだが、何かルーマニアで読むことに妙な怖さを感じてしまって、ずっと読まずにいた。今は既に日本に帰ってきている上に、妻が趣味の畑で作ったにんにくが、自宅の壁に干してあるので安心できること(?)、そしてまた長年積読状態だった各種オカルト関係の書籍や知識を再整理できたことから、今回ようやく読む気分になった。

そして、いざ読み始めたら、19世紀末の英語ながら、意外とやさしく読みやすい表現で書かれている。そして、次の展開を早く知りたくなるくらいに面白く構成されている。日記や記録を繋いでいく手法も、ドキュメンタリーのように読めて、かなり効果的だ。さらに、英語の良い勉強になると思う。英語を勉強される方、『ドラキュラ』はお薦めです。

2.各論

『ドラキュラ』の中で、気になった項目(事項)をいくつか紹介したい。

(1)食べ物

今回読み進めたところ、主人公のジョナサン・ハーカーが、ウィーンからトランシルヴァニアを目指す途中、おそらくハンガリーとルーマニアの現在の国境付近だと思うが、ホテルに宿泊して、トウモロコシの粉をお粥のようにして作った「Mamaliga(ママリガ)」を食べる場面がある。このママリガは、私もルーマニアでよく食べたもので、日本の御飯と同じように食卓に出るルーマニア人の主食だ(もっとも、都会慣れしている人は皆嫌いだと言っていたが)。

次に、「Impletata(インプレタタ)」という、ナスに挽肉を詰めた料理を食べたと書かれている。このインプレタタについては、私はルーマニアで食べたことがなかったので、ルーマニア料理をいろいろと試していた妻に聞いたところ、まったく知らないという。それで試しにインターネットで検索したみたら、結論としては、ハンガリーにもルーマニアにも、インプレタタという料理はないそうだ。たぶん、ストーカーが適当に想像したのではないかということらしい。

しかし、現実にママリガがあるのだから、インプレタタがあっても良いし、その他のストーカーの東欧に関する記述はかなり正確だ。だから、というわけではないが、このインプレタタが気になってしかたがない。そして、実際に食べてみたいものだと思っていたら、私と同じように、『ドラキュラ』の記述に触発された人が沢山いて、インプレタタを試作したものが多く見つかった。

「インプレタタ」のリンク先

これらの画像をみると、中華料理でナスと挽肉の炒め物があるが、ナスを小さく切らずに、中をくりぬいて挽肉を入れたものに似ている。また、『ドラキュラ』に書かれているハンガリー名物のパプリカを使用している。まあ、こんなものだろうと私も思うが、もしかすると、ストーカーは中華料理のナスと挽肉の炒め物を東欧料理と勘違いしたのかも知れないし、または中国からトルコに入ったナスと挽肉の料理が、オスマントルコ時代の東欧に入ったものかも知れない。

さらに読み進めると、作者のストーカーはグルメらしく、ドラキュラ城に着いた時の夕食を書いている。それはドラキュラ伯爵が用意してくれたローストチキンと野菜サラダだったのだが、主人公のハーカーは「とても美味しかった」と日記に書いている。このとき食事に供された酒が、「古いトカイ」つまり年代物のトカイワインだった。

トカイは、ハンガリーのデザートワイン(貴腐ぶどうによるかなり甘い食後酒)として有名だが、食事の際に飲むタイプもあるようだ。ただし、深夜の寝る前の食事だったので、特別に甘いワインを出したのかもしれない。そうだとすれば、ドラキュラ伯爵はかなり食事に気を遣う意外な繊細さを持っている。中世上流貴族のたしなみだろうか。

(2)ドラキュラ城の住人

もっと面白いことには、ドラキュラ城にはドラキュラ伯爵しかいないため(正確には、ドラキュラによって吸血鬼にされた女性たちがいるが、ドラキュラと異なって人間のような活動はできないらしい)、ハーカーの滞在中のベッドメイクや料理の用意を、ドラキュラ伯爵が自分でやっていることだ。それに、ハーカーを城に連れてきた馬車の御者も自らやっている。

伯爵といえば、貴族のうちでも中位になるし、そもそも壮大な城に居住しているわけだから、吸血鬼になる以前は、大勢の召使いがそうした雑事をしていたと思うし、高齢の伯爵がそうした雑事を自分でできたとも思えない。それでは、吸血鬼になってから炊事・洗濯・ベッドメイクを覚えたのだろうか?もしそうだとしたら、いくら物語の設定上必要であっても、どこか滑稽な感じが拭えない。

その後ドラキュラの協力者として、Szgany(シガニー)が出てくる。これは、いわゆるジプシー(ロマ)のことだが、現在では差別語なので使用しないで欲しいと、ロマの人たちが主張しているそうだ。しかし、ドラキュラが書かれた当時では、そうした認識はなかったわけで、そのまま記載されている。これが日本だと、わざわざ「被差別民族」あるいは「差別されていた人々」などと、わけのわからない言い換えをしてしまい、原作者の意図及び原作の持ち味を台無しにしてしまうことだろう。そうした迫害あるいは焚書坑儒のようなことが行われていないことに安堵した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?