<書評>林達夫著作集 別巻 書簡

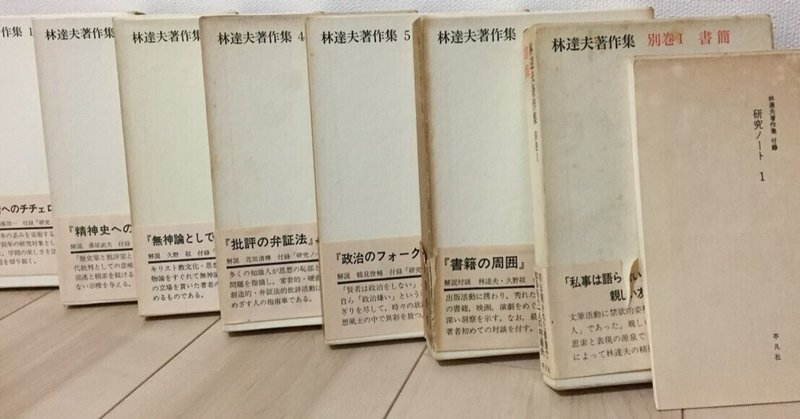

全6巻の林達夫著作集は、1972年に平凡社から出版され、毎日出版文化章特別賞を受賞している。その後1979年に第8刷が増刷され、20歳だった私はアルバイトで貯めたお金で、全6巻を購入した。たしか、御茶ノ水駅前にあった書店だった。

その後、勤め人になったこともあって、文学研究は一時休業の止む無きとなったが、1987年(初めての海外勤務でNZに行った年だ)にこの別巻が発行された。林達夫は、1984年4月25日、87歳で逝去しているため、林が生前最も公開することを嫌っていた私信である葉書や封書を、子息の許可を得てようやく出版することになったのだ。これは天国の林としては納得できないことかも知れないが、日本の思想史研究の観点からは子息の英断を称賛したい。

既に何回も書いていることだが、林達夫は、私の最も尊敬する日本の思想家であり、はるか遠くに聳え立つ巨大な目標となっている。もっと下世話に言えば、私にとって林達夫はアイドル=偶像そのものとして、ただ憧れの存在でもある。

だから、この1918~1982年にわたる書簡集を書店で見つけたときは、盲目的にすぐに購入したものの、仕事の多忙さやNZに転勤して、本場のラグビーをアマチュアレベルで経験したいということが優先されたこともあり、ずっと読むことはなく、実家の本棚の奥に大事に鎮座することになってしまった。その後も、たとえ少しばかりの余裕や時間ができたとしても、家族がある身としては、その時の目の前にあることに忙殺されてしまい(例えば、子供は日々成長していくので、その一瞬の時間は取り返せないが、読書は後からでもできる)、実家の本棚をゆっくりと整理することもせず、いたずらに歳月を重ねるだけとなっていた。

その後、今回めでたく定年退職となり、やがては処分しなければならない狭小な実家にある本棚を整理する時間を、心の余裕とともに得ることができた。そして、少しずつ自宅マンションの狭い本棚に収容可能な本を選別して運搬していく(自家用車を維持するのが面倒なため、地下鉄を2回乗り換え1時間かけて自宅と実家を往復している)中で、再びこの書簡集を見出した。そして、未だ読んでいないことにあらためて気が付いたのだ。

もとより、書簡集なので論文形式に比較すれば、まったく難しい読み物ではない。少し前まで読んでいたダンテ『神曲』(河出文庫)と、現在進行中のGraham Greene “The Third Man”(第三の男)、『ロバート・キャパ写真集』(岩波文庫)、ブルクハルト『イタリア・ルネサンスの文化』(中公文庫)の合間に、食事中の箸休めのように読んできた。

そして、これは林達夫自身のなせる業なのだが、どの書簡も非常に面白く、興味深い内容に満ちていることに、改めて感動した。・・・本当は、林達夫が1971年7月7日から8月3日にかけて、パリ、チューリッヒ、ルツェルン、マドリード、ミラノ、ガルダ、ヴェローナ、ヴェネチア、フェラーラ、ボローニア、フィレンツェ、アシージ、エーレモ・デッレ・カルチェリ、ローマを旅した記録(絵葉書など)が読めれば最高なのだが、あいにくとこの記録はない(公開されない)ようだ。

ところで、「書評」と題したものの、そもそも書評の対象になる本ではないので、本書の中から気になった個所を部分的にピックアップして、個人的な感想にしたい。また、これに対する私の個人的な感慨も付けさせてもらった。

●1973年11月28日 蘆原英了氏あて

・・・むかし散々歩いた東、北、西の「郊外」が無く、やっと北山の峡谷に京都を見つけました。

<私の感慨>

京都は、林達夫や和辻哲郎が散策したころとは、今はまったく違った街になっていると想像する。しかし、林が愛した京都は、古寺や古い町並みではなく、北山に代表される緑多い自然の風景なのだと知った。次に京都に行く機会があれば、北山周辺の風景を味わいたい。

●1977年1月21日 益田朋幸氏あて

・・・好きな作曲家、モンテヴェルディ、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト。嫌いな作曲家、ヴァーグナー、マーラー、ブルックナー。・・・西洋音楽はブラームスで終わり。

<私の感慨>

これは、「ビートルズはどう思われますか?」という質問に対する回答だが、林達夫において音楽とはクラシックしかなかった。それは私も同じで、せいぜい1970年代までのジャズがクラシックに追加される許容範囲になっている。

しかし、私はヴァーグナー、マーラーが好きであり、さらに「ブラームス以降」そのものであるドビュッシーやラベルが大好きだ。だから、林達夫の趣味とは相入れないものがあることがわかった。・・・とはいえ、林達夫のルネサンス研究を考えれば、この音楽趣味は当然すぎるくらいに当然なのだと思う。

また、林達夫がロシア文学(ドストエフスキー)を好むのと対照的に、私はサミュエル・ベケットやJDサリンジャーの20世紀文学を好む。せっかく明治大学に通いながら、世代の違い(遅れて生まれてきたため)から、林達夫の講義を聴く機会のなかった私としては、これも自然なことかも知れない。・・・でも、共通点を一つ見つけた。晩年の林達夫は、腰痛のためベッドで寝ころびながら読書していた。私も、小さく古い一部が壊れたソファーに横になって読書している。身体に余計な負担が出ず、リラックスして読書に集中できるこの態勢が、私には一番好ましい。

**************

それから、書簡集とは別だが、追記したい項目がある。

これも読めない、読まないで放置していたものだが、雑誌「現代思想」1984年12号が、「特集=林達夫と現代日本の思想」を掲載している。この年に林達夫が逝去したことをふまえて、林と親交のあった人達を中心に、いろいろな追悼(評価)を含めた文章をまとめたものである。今ようやくじっくりと読める時間を持てた。

その中で、一番面白かったのは、四方田犬彦の書いた「映画を拒絶した人」というもので、林達夫は、「真実のための現実からの訣別もなければ、より深い現実への探求もない。・・・要するに(稀なる例外を除いて)芸術への冒険がないのだ」と映画を批判していたという指摘だった。一方の四方田は、林達夫が尊敬したベルグソンの理論をもって、映画にこそ、ベルグソン理論の「運動と時間の非連続性をめぐる未知の知覚モデルが隠されているような予感がしている」として、映画を大いに評価し、林達夫の映画に対する不自然な忌避を論じている。

かくいう私は映画が好きだし、映画の中に高い芸術性を見ている。高校生の頃から東京の名画座やフィルムセンターに通い、雑誌「キネマ旬報」を購読し、映画評を投稿してきた。もちろん、ハリウッド映画の大半のように、作品としての芸術性よりも、商業主義的価値(つまり、金儲けできるか否か)に重きを置いている作品もある。そして、現実は、前者よりも後者の方が世間の評判は良く、多くの人の記憶に「面白かった映画」としてまた「大ヒットした映画」として記憶に残る。

一方、『去年マリエンバートで』とか『アンダルシアの犬』、さらに『アマルコルド』や『天井桟敷の人々』のような作品は、多くの人が見ていない上に、少数の見た人には「なんだかわからない変な映画」として記憶される一方、一部の熱狂的な人からは「映画史上の傑作のひとつ」と非常に高い評価を得ている。つまり『2001年宇宙の旅』や『七人の侍』のような作品を除いて、「大ヒット」=「芸術性の高い映画」というケースは非常に少なく、むしろその逆なのだ。

しかし、映画好きである私としては、これらの全てを受け入れている。そのどちらのタイプの映画作品であっても、映画として楽しむことができる。なぜなら、映画とはそういうもの(一義的にエンターテイメントなもの)だからだ。そもそも、映画にはこうでなくてはならないというテーゼ(規則)はない。むしろ、あらゆるものを含有できること、あらゆるものを含有したものこそ、優れて映画的な映画作品だと思うからだ。

そして、これは誠に身分知らずの不遜な言い方ではあるが、私のこの映画に対する認識は、むしろ林達夫のヘルメース的な自由闊達な精神(考え方)に即していると思っている。・・・やはり、林達夫はもっと映画を観るべきだった、もっと観て欲しかった。そして、もっと多方面から見た意見を残してもらいたかった、と思う。

今もし林達夫が存命ならば、私はこういう文面の手紙を書いて送りたい。一体、どういうような返事がくるのか(無視されるかも知れないが)、楽しみだ。

「林達夫様、スタンリー・キューブリックの『2001年宇宙の旅』は、どう思われますか?人類と神的な宇宙の存在との関係を、どう捉えられますか?」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?