<書評>『Dracula吸血鬼ドラキュラ』その3

原書が長編であることや、内容が多岐にわたっていることもあり、長い論考になってしまった。それで、1.序論、2.各論、3.結論の3部構成にし、また、(項目ではなく分量から)3回に分けて掲載した。その3回目。

3.結論

(1)日本語版で読んだときの印象から

中学3年だったと思う。『吸血鬼』ドラキュラの日本語に翻訳した文庫本を買ってきて、数日かけて一気に読んだ。最初のハーカーがドラキュラ城で恐怖に襲われる場面は、映画の導入部でもおなじみだったので、読んでいて映像のイメージが湧いてきて楽しかった(これは英語原書でも同じだった)。ところが、舞台を英国に移してからはちょっとトーンダウンしてくる。

一方、ハーカーがどうやってドラキュラ城を脱出したのかは省略されていて、日本語版では読んだ記憶がなかったのだが、今回原書を読んで、やはり詳細は省略されていることを再確認した。原書でも、いつの間にかハンガリーの修道院付属病院で保護されたことになっている。なお、その病院へ婚約者のミーナが精神的ショックで衰弱したハーカーを引き取りに行き、現地の教会で婚姻する。キリスト教の宗派が違っても婚姻できるようだ。

物語の中盤では、英国に渡ったドラキュラ(そのためにドラキュラは、ハーカーを城に呼んで必要書類を作成させた)に襲われたルーシーが吸血鬼になってしまい、当初失血治療していたファンヘルシングらによって、吸血鬼となったルーシーは退治(成仏?)される。この下りは、迫真的な描写や緊迫した時間の経緯があり、かなり読ませる部分となっている。ある意味では、本書の白眉と言っても良いと思うくらいだ。

このルーシー関係で物語としての頂点が過ぎてしまった影響だろうか、その後のミーナに対するドラキュラの攻撃とハーカーたちの逆襲は、それなりに読ませるのだが、意外とドラキュラが弱かったりして、期待外れな印象が残る。

その期待外れあるいは物足りなさは、稀代の怪物(ファンヘルシングによれば、「20人分の力を持つ」ということだ)にしては人間に対して弱すぎるドラキュラが、主人公たちとの最初の戦いに敗れて英国を逃亡し、次にトランシルヴァニアの城近くでの最終決戦で、あっけなく葬り去られることにもつながっている。ドラキュラは、吸血鬼について何も知らない人間を襲うのだが、吸血鬼である自分を武器を持って攻撃してくる人間からは、ひたすら逃げるのだ。

このドラキュラをトランシルヴァニアの城近くまで執拗に追いかけてきた主人公たち「旅の仲間」と、ドラキュラとの最終決戦は一応スリリングな戦闘場面ではあるが、その大半はドラキュラと戦うのではなく、ドラキュラの棺を城に運びこもうとするジプシーたちとの戦いになっている。そこで、「旅の仲間」たちのウィンチェスターライフルの攻撃によって、ジプシーが守り切れなかった棺の中のドラキュラは、ちょうど日没となったため棺の中で目を覚ますものの、主人公たちの刃(Kukriククリというグルカ兵ナイフ)によって簡単に塵芥になってしまうのだ。そこには、悪鬼の恐ろしい断末魔の描写はない。

この辺りをそのまま映画化した場合は、さすがに迫力にかけるため、失敗作になってしまうだろう。そのため映画の最後の場面は全く別のものになっている。例えば、主人公たちがドラキュラと戦ううちに夜が明けてきて、カーテンを開けた瞬間に大きな窓から差し込む強烈な太陽の光を浴びたドラキュラが、みるみるうちに灰になってしまうなどの演出がされている。これは物語としてのカタルシスをもたらす効果があるので、原作でもこれがあれば、結末がもっと良くなったのではないかと思う(原作の最後の決戦は、日没前にドラキュラの棺を開けようとする「旅の仲間」とジプシーが闘争するうちに、日没になってしまい、棺からドラキュラが出てくる)。

とはいえ、原作の最後でもそれなりのカタルシスはある。ドラキュラによって刻印されていたミーナの額にある呪いの徴が、ドラキュラの消滅とともに消え去ること。ハーカーとミーナが7年後にトランシルヴァニアを訪れること。最終決戦で亡くなったクインシー・モリスの名を自分たちの子供につけること。ファンヘルシングが、この主人公たち以外は誰もが信じられないような異様な体験を総括する説教を、ハーカーとミーナに述べることなどに、物語としてのカタルシスを得ることができる。また、これらの後日談的な記述を読むことによって、怪物が跋扈する世界から現実世界に読者は落ち着いて戻ることができるだろう。

(2)ドラキュラが不死であること

映画版で何度もドラキュラは抹殺されているが、毎回新しいバージョンでドラキュラ映画が作られる。それはドラキュラが生き返るのではなく、ドラキュラの物語を繰り返す形として再登場するのであり、すなわち再生産=リピートされていることになる。このことは、ストーカーが描いたドラキュラのイメージである「不死(ドラキュラはundead=不死者と表現されている)」を、後世に実現したように思えるド

ドラキュラは、何度死んでも必ず再生してくることによって、永遠に生き続けているのだ。映画や物語の世界でそうしたことを実現していることが、そのままドラキュラの不死性を物語っている。ドラキュラは、これからもずっとアンデットな存在として、人間世界に生き続けるのだ。

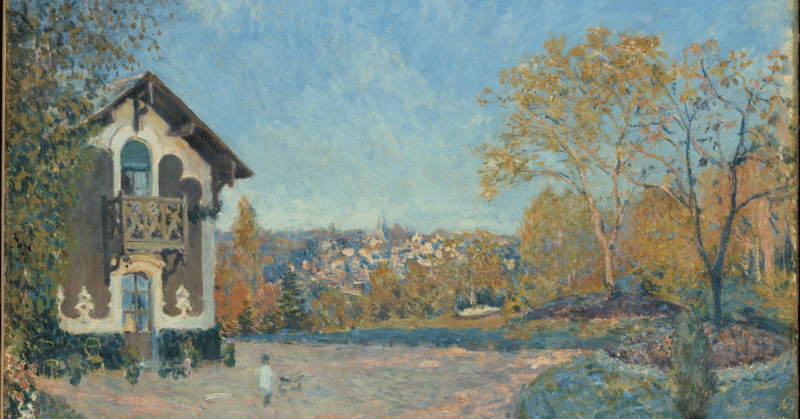

参考として、ブラン城を訪ねたときの画像を数点、ご紹介する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?