<書評・芸術一般>『Stanley Kubrick ,Director(スタンリー・キューブリック、映画監督)』Alexander Walker, Sybil Taylor, Ulrich Ruchti

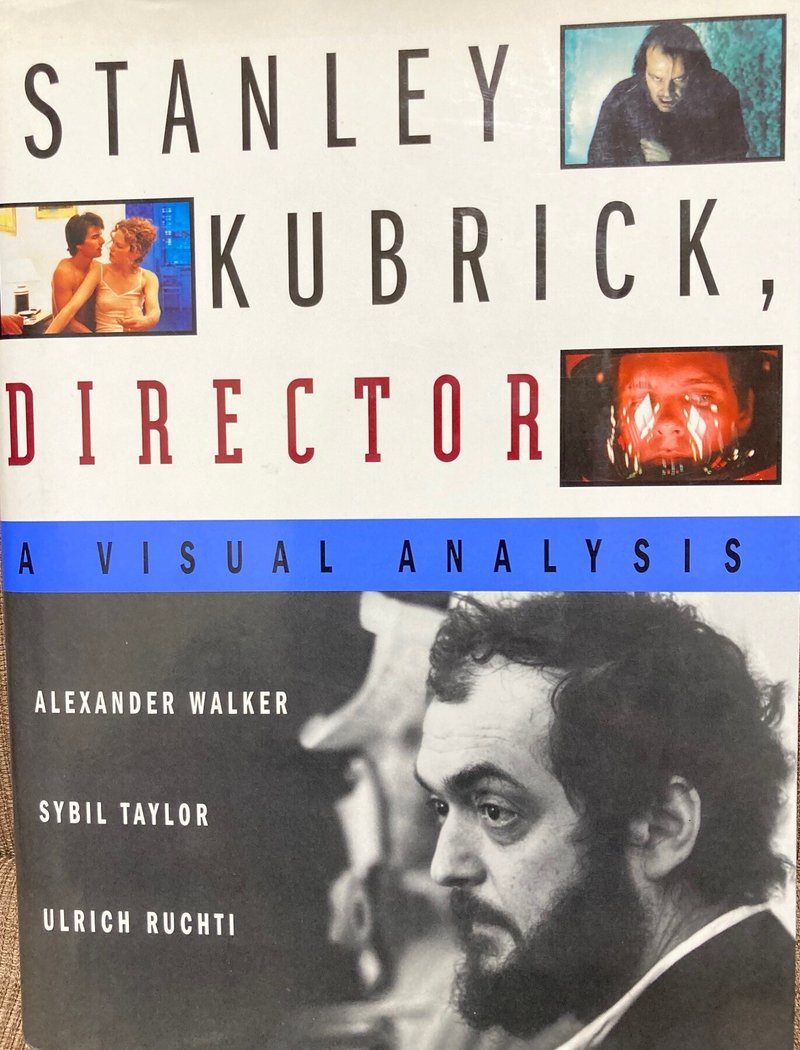

『Stanley Kubrick ,Director(スタンリー・キューブリック、映画監督)』Alexander Walker, Sybil Taylor, Ulrich Ruchti 共著

W.W. Norton & Company, New York /London 1999 再版・拡大版

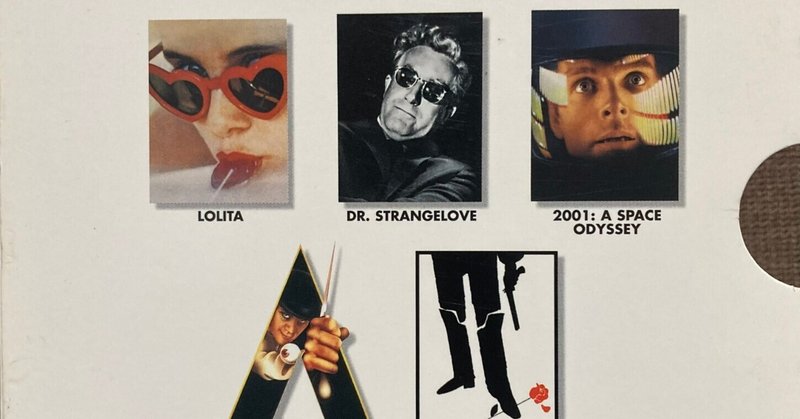

私が個人的に最高の映画監督だと思っている、スタンリー・キューブリックの研究書で、1971年に「Path of Glory(栄光への道:邦題は「突撃」)」、「Dr.Strangelove, or How I learned to stop worrying and love the bomb(ドクターストレンジラヴ、または私は如何にして心配するのをやめて、爆弾を愛するようになったか:邦題は「博士の異常な愛情」)」、「2001:A Space Odyssey(2001年宇宙のオデッセイ:邦題「2001年宇宙の旅」)」、「A Clockwork Orange(時計仕掛けのオレンジ:邦題は同じ)」までを網羅して出版された後、その後公開された「Barry Lyndon(バリー・リンドン:邦題は同じ)」、「The Shining(ザ・シャイニング:邦題は「シャイニング」)」、「Full Metal Jacket(被覆鋼弾、完全被甲弾:邦題は「フルメタルジャケット」)」、そして遺作となった「Eyes Wide Shut(目を大きく閉じる:邦題は「アイズワイドシャット」)」を追加して、1999年に再版されたもの。

キューブリックと親しかった著者が、冒頭に記したキューブリックの生い立ちを、私はまったく知らなかった。それによれば、キューブリックは、1928年にニューヨーク・ブロンクスの医者の家に生まれた。父方の祖母はルーマニア人、祖父はオーストラリア・ハンガリー帝国からの移民だった。また、父の影響で、チェス(忍耐力や作業手順を学んだ)とカメラが好きで、父の書斎にあったグリム童話やギリシア・ローマ神話を読みふけって成長したという。

私はこの生い立ちを知って、キューブリックという珍しい名前はスラブ系からきており、またおそらく東欧のユダヤ系の血が入っていると想像した。彼の知能が極めて高いことの理由が、ここにあると思う。

また別の発見もあった。「2001年宇宙の旅」に登場するスーパーコンピューターHAL(ハル)の由来は、Heuristic and Algorithmic(発見と算術)の頭文字を合わせた(H+AL)ということだが、ある時コンピューターのハッカーから、映画でIBM製であることを示すロゴが出てくるが、IBMのそれぞれのアルファベットを一文字ずつ前に戻せば、HAL(Iの前はH、Bの前はA、Mの前はL)になると指摘され、この予想外の偶然にキューブリック自身が酷く驚いたそうだ。

映画研究書でもある本書には、キューブリックの映画技法がいくつか紹介されている。まずライトニングで、わかりやすいのが暗い中に光を当てて登場人物を浮かび上がらせるものがある。また、人物の背後や頭の上に光を浮かべて、緊張感を高めるものもある。次に、ロングショットがある。特に長い廊下や道路を使用し、物語のおかれた情景を良く説明している。それからナレーションに特徴がある。ナレーションは、出来るだけ少なく使用することとし、中には省略する(画面だけで説明する)こともあったが、特に「2001年宇宙の旅」の類人猿の場面ではこれが効果的だった。

またキューブリックは、「博士の異常な愛情」を製作する前に、軍事関係の雑誌を購読し、武器や核兵器さらに軍機構について相当に詳しくなっていたという。それが「博士の異常な愛情」の軍関係の描写にうまく反映されているのだが、そうした軍関係への興味は、その後の「フルメタルジャケット」に継続している。

キューブリックの最大の長所である素晴らしく美しい画面構成は、大学へ進学せずに雑誌lookのカメラマンに就職した経歴を生かして、普通の映画監督のものより、カメラアングルやライトニングにかなり凝った成果となっている。特に「バリー・リンドン」では、古典的絵画のような非常に美しい情景に結実することができた。一方、古典的絵画(それは、音楽ではクラシック音楽の使用に共通する)を好む一方、実はルネ・マグリットのような現代絵画もキューブリックの好みになっている。そうした構図は「2001年宇宙の旅」や「時計仕掛けのオレンジ」で効果的に使われた。

ところで、キューブリックの最も好む趣味はなんといってもチェスだが、チェスの影響は各作品にみられる。例えば、チェス盤のような構図が全ての作品にみられる他、ストーリー展開は、ひとつひとつ詰んでいくチェスの動きを彷彿させるものとなっている。

(参考)キューブリックとチェスとの関係に触れた私のnoteの記事

他にも、キューブリックの各作品には、共通する道具がいくつかある。「博士の異常な愛情」の車椅子と「時計仕掛けのオレンジ」の作家の車椅子。「突撃」、「博士の異常な愛情」、「時計仕掛けのオレンジ」に共通する、ファシズムあるいは人が人を一方的に支配する世界。「2001年宇宙の旅」と「時計仕掛けのオレンジ」に共通する、未来・コンピューター・超人(新たな人類種)の概念などだ。

次に個々の作品についての私の感想を記したい。

「2001年宇宙の旅」

キューブリック作品の中だけではなく、私の最も好きな映画作品になっている。もうこれほどの作品が将来作られることはないと思うくらい、その完成度と独自性は極めて高いと思っている。

この作品の中で一番好きな場面は、こんな感じだ。猿人が道具として「発見」した骨を空中に放り投げた後、その頂点でストップモーションになる。そしてゆっくりと落ちていくところで、背景が原始地球の空から、地球外の宇宙空間になり、骨が骨と似たフォルムを持つ宇宙船に変わる。その宇宙船は、猿人の投げ上げた骨のようにゆっくりと移動していく。背景に、ヨハン・シュトラウスの「美しき青きドナウ」が流れる名場面だ。

一般にキューブリック以前のSF映画の世界では、速いスピードと科学的かつ機械的な効果音がSFを象徴するものだった。宇宙船は非常に速いスピードで宇宙区間を移動し、そうした場面には、クラシック的な音階とは異なる新たな電子的な音楽が流れるのが通例だった。しかしキューブリックは、宇宙船をゆっくりと動かしつつ、それに合わせてクラシックのワルツを聞かせる。まるで宇宙船が宇宙を舞台にワルツを踊っているようだ。

映画冒頭の、リヒャルト・シュトラウスの「ツァラトゥストラはかく語り」の導入部を聞かせながら、月から見た地球の向こう側に太陽を昇らせる場面があまりにも有名だが、この導入部分よりも、同じシュトラウスでもヨハンのワルツに合わせた場面の方が、私にはキューブリックの才能がより感じられるものだと思う。

「バリー・リンドン」

私が「2001年宇宙の旅」に次いで好きな作品なのだが、キューブリックとしてはナポレオンを題材にした映画を作りたかったそうだ。しかし予算等の問題もあり、結果的に18世紀のヨーロッパを舞台にしたサッカレーの小説を映画化することになったそうだ。そのためにキューブリックは、サッカレーの全作品を読み込むことをしている。原作と作家を理解するためとは言え、ここまでやる映画監督は世界には誰もいないだろう。

私は、この作品の非常に美しい各場面の全てを好きなのだが、一番好きなのはバリーが年上の従姉から愛の手ほどきを受ける場面だ。館の出窓の部屋で、二人はトランプゲームをしている。外では雨が降っている。しかし、従姉はトランプをしているのではなく、愛の誘惑をバリーに仕掛けている。その背景に、雨音の代わりにとても美しい旋律が流れる(チーフテインズ「アイルランドの女」)。この場面は、私が見た映画の中で最も映像と音楽が一致した美しいシーンだと思う。

なお、原作本『バリー・リンドン』

の翻訳本は、既に絶版となっており、現在では入手困難になっているそうだ。幸いに我が家には、映画公開当時に購入した角川文庫本がある。実は未読なのだが、そのうち<書評>を掲載するつもりでいる。映画と比べれば、大した批評内容にはならないと思うが・・・。

「シャイニング」

以前noteに映画評を投稿している。そこにある私の観点と本書にある観点にはあまり差がないように思う。しかし、当然情報量では圧倒的な差があるため、本書の方がより詳細に分析しており、撮影風景や原作(スティーブン・キング)との関係なども交えて解説している。そうした部分を読むと、この映画は、なによりも主役にジャック・ニコルソンを得たことが最大の成果ではなかったかと思う。つまり、「キューブリックの映画」というよりも「ニコルソンの映画」になってしまった部分がある。

もちろん、シュリー・デュヴァルの演技も素晴らしかった。また、キューブリックが昔から起用している俳優がバーテンダー役などにいて、そうした脇役も映画の重要な部分だろう。また俳優だけでなく、ホテルのセットや特殊効果など、映画を構成する全てのものが、キューブリック映画技法の特徴を良く実感できるものだと思う。

「シャイニング」についての私のnoteの記事(マガジン<映画評>)

「フルメタルジャケット」

この作品が公開された時、私はNZにいた。そして「プラトーン」が同じ頃に公開され、「ベトナム戦争のリアルを再現した作品!」と喧伝されていた。本書に書かれているように、キューブリックは「ベトナム戦争のリアルを再現」したいという類の意図は毛頭なかった。だから、「プラトーン」式に期待されることは避けたかったと思う。またなによりも、キューブリックは「自分の作りたい世界を作るだけで、そこに特別な意味を込めていない」から、本作品を「ベトナム映画」というイメージでくくられてしまうのは、かなり困ることになった。実際、興行的には成功した「プラトーン」に比べて失敗することになるが、キューブリックは、そもそも興行成績だけを考えて映画製作をするわけではないので、興行成績の結果で作品を判断することに意味はない。

私は、そうした背景を十分に承知しながら見ていたが、それでも物語的にはオチがなく、またカタルシスもない終わり方は気になっていた。また、前半の海兵隊の訓練が性的なイメージに満たされているのを物語は引き継いでいき、ベトナムではカメラを売春婦に奪われ、主人公の小隊を狙撃していたのは少女であり、主人公はその少女の願いによって息の根を止めるための射撃をして終わるという、最後まで性的なイメージが続いた。

この最後まで性的なイメージが継続することについては、本書でかなり強調されている部分となっている。私も当時それに気づいたので、これを論旨にして、雑誌「キネマ旬報」の「読者の映画評」に投稿してみた。しかし、こうした読み取り方は、当時の「キネマ旬報」選者のお眼鏡に沿わなかったようで、それ以前にどんな作品でも、投稿すれば第一次選考を必ず通過していた私の映画評は、この時にまったく無視されてしまった。今でも残念だったと思っている。

「アイズワイドシャット」

キューブリックの遺作だが、その「夫婦(カップル)と性」という喧伝されたテーマは、私にはあまりよくわからなかった。それよりも、主人公のニューヨークの秘密結社(フリーメーソン?)に加入する儀式が私の興味を惹いたことを覚えている。あとの作品の世界は、ニューヨークの社交界とかドラッグを常用している人たちの描写などであり、こうしたこと(そして、ニコール・キッドマンとトム・クルーズという大スターの競演)は私の関心から大きく外れる対象なので、正直つまらなかったという感想を持っている。

一方、本書の解説によれば、本作品はキューブリックのこれまで描いてきた世界、つまり「軍隊(組織)」=「突撃」・「博士の異常な愛情」・「2001年宇宙の旅」・「バリー・リンドン」・「フルメタルジャケット」、「生と性の関係」=「ロリータ」・「時計仕掛けのオレンジ」・「フルメタルジャケット」に加え、キューブリックの出自であるハプスブルグ家のオーストリア・ハンガリー帝国の世界=社交界を、現代のニューヨークに再現した作品となっている(「突撃」・「2001年宇宙の旅」・「バリー・リンドン」)という。

また映画技法的には、ニコール・キッドマンの存在が予想外の効果をもたらし、それはキューブリックが期待していた以上のものだったと述べている。つまり、キューブリックは、実はあまり俳優の細かいところまで演技することはなく、意外と俳優の個性に依存していたというのだ。これは、既に「シャイニング」のジャック・ニコルソンにその実例があったので、その再現することとなったそうだ。

本書の最後に、著者はキューブリックの私生活及び人間像について言及している。著者は、キューブリックと古くからの付き合いがあり、お互いに電話しあえる仲だったからだ。それによれば、大女優のグレタ・ガルボ同様に、キューブリックは世間の目から隔絶された世捨て人のような生活をしていたという。なによりも、マスコミを筆頭にした世間からの過干渉から逃れるということが一番の理由だが、もう一つの想定していなかった効果として、キューブリックの神格化があったという(もっとも、キューブリック自身が神格化を望んだわけではないが)。

たしかに、キューブリックはその優れた才能と寡作であることから、一種の天才と見られているし、実際にそうだろう。しかし、同じ天才でもピカソやダリのように、商業主義の中にべったりとははまり込み、社交界のスターとして生きることに喜びを見る者もいれば、まったく正反対の者もいる。そして、キューブリックは間違いなく後者であったということだ。キューブリックの最後の公開された写真(三番目の画家である夫人が撮影したもの)は、偏屈な老人というイメージを前面に出しているが、まさにその写真のとおりの人物だったと想像できる。

ところで、既に一部を述べているが、私が好きなキューブリック作品の順番を改めて書きたい。なんといっても「2001年宇宙の旅」は一番だ。次が「バリー・リンドン」。「バリー・リンドン」は興行的に成功しなかったが、その西洋絵画の名作をそのまま映像化したような場面(ショット)の数々は、キューブリックでなければ実現できなかったものであり、映像芸術の頂点として輝かしい作品だと思っている。

3番目が「シャイニング」。4番目が「時計仕掛けのオレンジ」、5番目が「博士の異常な愛情」だろうか。「フルメタルジャケット」と「アイズワイドシャット」の2作品は、私にはキューブリックらしさがあまり感じられない作品に思えている。

最後にひとこと。キューブリックが死に際に「アポロ11号の月面着陸は、自分が全て撮影した茶番だ、云々」と言ったという都市伝説がある。そして、「シャイニング」の中の登場人物が来ているセーターに「APOLLO11」とあること等、こうしたことを暗示するメッセージが込められているとしている。

しかし、そもそもキューブリックは、自分の作品から何か特定のメッセージを読み取ることは最も嫌っている。またキューブリックは、自分が特定のメッセージを込めて映画を作るのではなく、自分の作りたい映画の世界を作っているだけと繰り返し述べている。そのため、半ば世捨て人であったキューブリックが、アポロ計画云々という生臭い話に関係する可能性は極めてないと断言できる。

また「2001年宇宙の旅」が、1968年当時としては画期的なSF映画であり、そこに描かれた月や宇宙のシーンは、それまでのSF映画と比べてリアルそのものに受け取られたことも影響したと思う。しかし、多くの専門家が指摘しているように、実際の月や宇宙空間ではありえない映像が入っている。一例を挙げれば、重力が地球の1/6である月に、宇宙船がまるで地球のように砂埃を上げて着陸するシーンがある。これは、映像的には迫力があるものとなったが、当然事実(現実)は異なっている。

だから、このキューブリックがアポロ陰謀説に関係していたという都市伝説は、キューブックが最も嫌った俗世間の騒々しい世迷言そのものでしかない。また仮定として、キューブリックがアポロ計画と「2001年宇宙の旅」の関連を述べるとすれば、映画作品の映像的成功を自負したものであったと考えるのが、自然だと思う。

念のため、また参考までに関連のリンクを貼りつけておくので、この手の与太話が好きな方はどうぞ。

アポロ11号陰謀説

キューブリックのインタビュー報道

映画「カプリコン1」(陰謀説の契機となった映画作品)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?