発想への技法 その2 (あたまの中にいる2人デザイナー)

発想への技法 (デザインのこころえ)の投稿の続編として、特に企業でデザイン、設計をしている方、その他社会人、主婦の方の頭の中、考え方などについてぜひお伝えしたい内容をまとめます。

下記の目次の内容は、わたしが建築家やデザイナー、著作家などから感銘を受けた内容を引用しつつ紹介させていただきます。

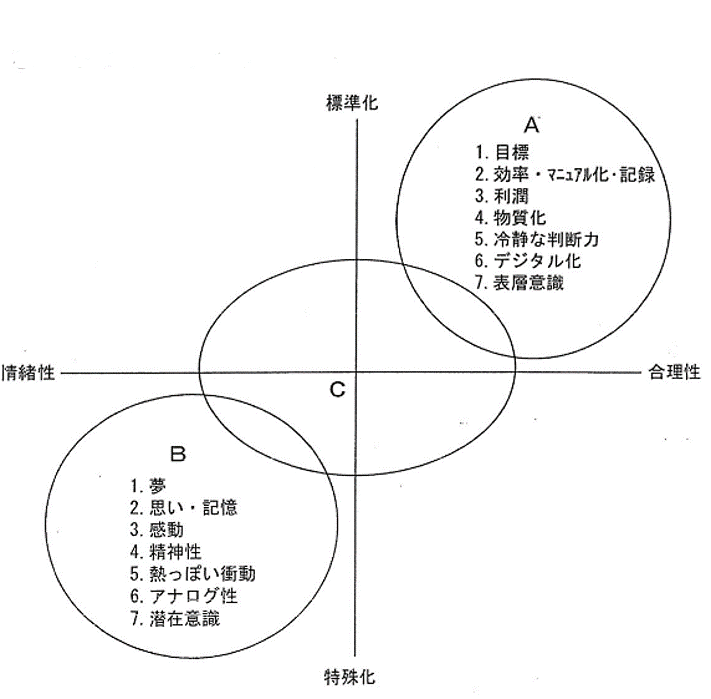

①デザイナーとしての豊かさのポジショニング

建築家、デザイナーにとってデザインや業務を行うときに、大きく下記の図のAポジションとBのポジションの2つがあると考えます。

この対立する二つの概念のどちらも重要であると認識しており、どちらかに偏ることなくポジショニングしておくことが重要だと考えます。

ときにはAの標準化、合理化といったポジションでも、そのとき自身がいる現在のポジションを認識してれば良く、Bのポジションのとき、つまりその出番を伺う。

わたしの日常の例では、基本設計の段階(エスキースとも呼びます;プランや間取りを考える初期段階)ではBのポジション(目次②の赤鬼が優勢)、その後法規制や各種制約(予算なども含む)などではAのポジション(目次②の青鬼が優勢)といった具合です。

できるだけBのポジションを多く取りたい、なぜならやはり楽しいですよね、しかしそれは短く感じるだけなのか一瞬です。1日の仕事の大半はAのポジションの方が多いのではないでしょか?その短い一瞬のBポジションのために努力を怠らない、刃を研ぐことも重要。まずこの2つの概念を知っておくだけでAのポジションでのストレスは半減するように思います(Aは一般的にBに比べてつまらないものです)。

奥様の家事や子育てにもあてはまるのではないでしょうか。

②自分の中の鬼と向き合う(赤鬼と青鬼)

建築家 内藤廣さんの講演会の作品紹介のなかで感銘を受けた内容を紹介します。

①のA,Bのポジションを抽象化した非常にわかりやすい表現です。

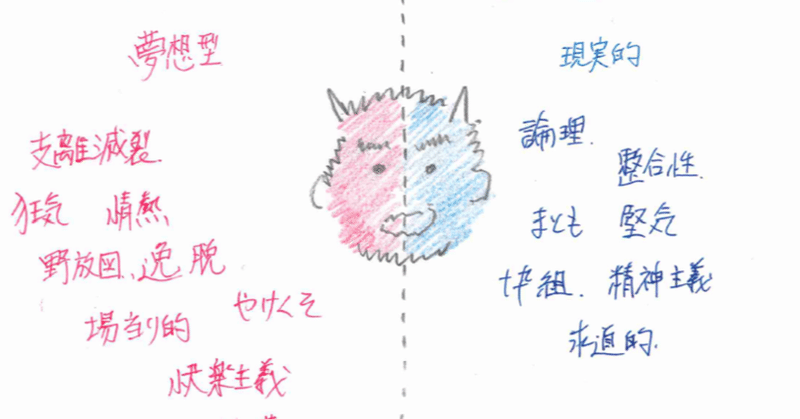

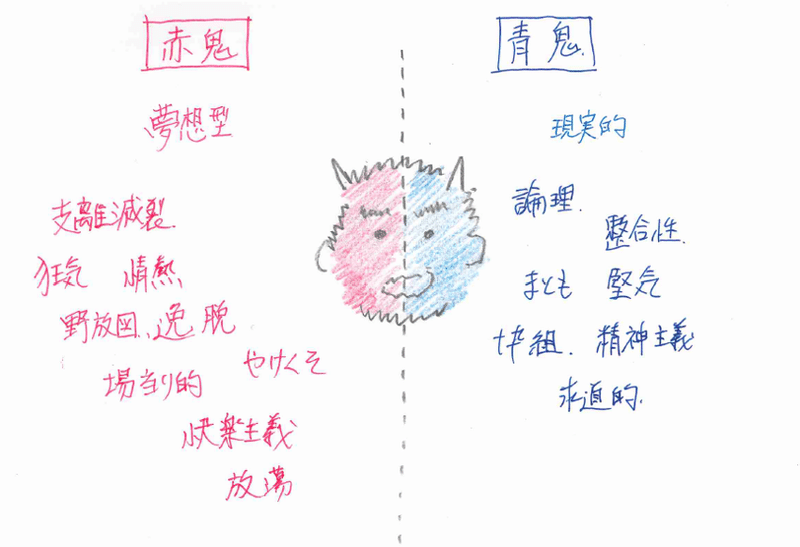

赤鬼と青鬼

自分の中にひそむ赤鬼、青鬼。上のスケッチ図(内藤廣さんの講演会スケッチを転写)の赤鬼の側面と青鬼の側面が常に頭の中で葛藤し、戦い続けているとういうもの。設計やデザインをする者にとって、その立ち位置や頭の中を実に明確に言い当てた表現をされてました。

コンプライアンス、生産性、利益、時間管理といった企業ではよく職場で聞く言葉があります。ここでは青鬼が優位に働き、これは企業のみならずフリーランスにおいても優先されるべき事項でしょう。例えば予算最優先で法規制も厳しく、その他制限も多い、創造性が立ち入る隙もないプロジェクトをなんとかまとめ上げた時は青鬼の大勝利と言えます。

赤鬼が優勢のときの経験は、ある種ゾーンに入ったような夢中になってるときでしょうか。仕事ではなく例えばゲームをしてるときに体験することが多いかもしれません。明るい未来を想像してワクワクしたり、目的が明確でそこに向かって集中してるときなどと思います。

あたまの中の2人(赤鬼と青鬼)とうまく付き合えればより良く過ごせるような気がします。良いデザインや計画は赤鬼と青鬼が協力しあって相乗効果があるとき、例えば水戸黄門の助さん、角さんが守ってくれてるようなときのように思います。

③魅力とういう字の「魅」には「鬼」がいる。

②で鬼についての表現に、なぜ特別な共感を得たのか考えると、

随分昔に建築家から教わった言葉を思い出しました。

「魅力とういう字の「魅」には「鬼」がいる。」

まさに魅力のある表現です。

建築家の出江寛さんが著書「数寄屋の美学」の中で

「魅力とは鬼」と題して下記のように説明してます。

テレビや映画で登場する人気者の「遠山の金さん」も北町奉行のお役人でありながら、諸肌脱げば入れ墨という悪の象徴が彫ってあり、これも換言すれば「正義と悪」の共存であるからこぞ面白く、魅力的なのである。しかもこの一時間上映のうち五九分間を遊び人の金さんが暴れまくるのであり、残り一分間だけが正義の味方・遠山左衛門之丞殿という時間配分からわかるように、入れ墨の金さん、すなわち「悪」の方が魅力的で面白く、「正義」の方は面白くないことがわかる。

ご興味あればこの著書を読まれることをおすすめします。

その他:

右脳⇄左脳、

センス⇄スキル、

アート⇄サイエンス

右脳と左脳に関して考えはじめたのは、子供が幼少のころ通っていた(通わされていた)チャイルドアカデミーにて右脳教育たるものを受けていたときからです。右脳、左脳の説明はここでは割愛しておきます(別のnoteで書こうと思います)。

このチャイルドアカデミーでの授業の1つを紹介すると、いろんな絵が描かれたフラッシュカードというものものを超ハイスピードで先生がめくって、子供がそれを右脳で記憶するというもの。

超ハイスピードなので左脳ではなく、右脳が作動して右脳が鍛えられるというものです。子供にどれだけ効果がったかはなんとも言えないが、少なくとも同伴して授業中に子供の背後に座っていた親のわたしの右脳が鍛えらていたことは事実です。親のわたしがちょっと能力開発されてしまって二度美味しい、得しました。

右脳、左脳もどちらも重要であり上手に使い分ける、特にこれからの時代左脳優位から右脳優位にシフトして使いこなせることが重要と確信してます。

これは、著作家の山口周さんが、アートとサイエンス、大学教授の楠木建さんがセンスとスキルという表現をされ、これからはアート、センスが要求される時代ということを言われてます。これから生き抜くためにはアートやセンス、例えば「モテるかどうか」、スキルは測れるしわかりやすい、よってHOW TO本、スキルアップ手法の本は多いがセンスを磨く本は少ない。

右脳、左脳と同様にこの二項対立は、デザインと分野は違うが、発想の技法に関連すると思い少し触れてみました。

これに関しても別のnoteで改めて詳しく考察してお伝えできればと思います。

今まで講演会や本やその他で私自身が気になったり、理解しやすいものは二項対立のものが多かったように思います。ここではデザインや設計に直接ではなくても、間接的に役に立てればと思いお伝えしました。

↓文中で紹介しました「発想への技法 その1(デザインのこころえ)」ではデザインの発想方法の1つを紹介してます↓ぜひこちらも参照いただけると幸いです。

数百件以上の多くの家づくりを担当させていただいた経験をもとに、より豊かな住まいの向上を目指し、note記事等をまとめた家づくり満足ポイント集を

↓↓↓登録いただいた方に【無料】でプレゼントさせていただこと思います。↓↓↓

出来次第お送りいたします、また役立つ情報を発信していきますので楽しみにしてくださいね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?